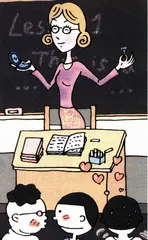

粉妆女教师

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

思想工作

“古之学者必有师”,与今天的小学生相比,我就是“古之学者”,或按日本说法,归入“中古”之类。虽则上世纪70年代和本世纪初的小学生都必有“师”,区别在于师“姿”之相异。

这条消息让我备受刺激:上海虹口区第三中心小学出台新校规一条:凡女教师必须先上淡妆后上讲台。尤为可恼的是,那些生乎吾后的小学生还纷纷向记者表示:“我们的老师变漂亮了。我最喜欢好看的老师。”我的小学和中学也是在上海念的,重要的是:我也最喜欢好看的老师。然而,在我早期闻道生涯中虽然也出现过很多的女教师,其中亦不乏“中小姿色分子”,惜乎粉墨登场者竟无一人。与素面朝天的前辈们相比,粉妆是否真的令今日之女教师如报道所称“自信心更足”,此事已无法比较,也不关我的事,痛心疾首的只是我个人的损失,这种损失和“四人帮”造成的其他损失一样,永远都补不回来了。小学而大遗,我TMD亏大发了。

我为什么亏了?按照校方的意图,此“粉妆工程”表面上施之于教师,本质上作用于学生。借用报纸上相关评论里的一句话,这叫做“在‘美丽清单’的背后,体现的是教育界正向学生输出对老师这个知识传播者本身的审美”。听听,今天的教师,已经不止于传道、授业、解惑,更不独沽“人类灵魂工程师一味”,得兼上“被审美对象”这一在美院里属于“教具”的功能。这就是了!难怪我一直认为自己在幼学各科上的基础还算坚实,惟独于审美能力严重偏科,尤其对女人的品味一向力不从心,皆因余生也早,未能赶上“从娃娃抓起”的好日子。

更让我无限怅惘的是,这种好事似乎并非上海独有,不过这次似乎是“国际”接了上海的轨。在上述消息披露之后及时赶到的一条外电称:英国教师的装束一向给人“古板守旧”的印象,甚至被视为衣着品味最差。有鉴于此,英国某百货公司向全国教师提供了一个“改造老师形象”的计划,建议教师们改穿富有时代感的衣着,认为穿着好看有品味,能给学生们带来新鲜感,令其学习情绪相对提高,同时在取得学生好感下自能得到更多的尊重。报道说,其实英国校长联会秘书长赫德早于两年前已向衣着古板并因而在教学成绩及升职加薪方面多赶不上外表醒目的同事的教师发出忠告,指仪容衣着是师生一种非语言沟通,学生对老师衣着会有直接反应,老师身穿粉红或紫色等夺目衣服进教室,学生们都会暗叫“好美”,学习情绪因而提高,教师应在这方面多花心思。

英国的朋克我见过,教师的装束不太清楚。尽管从电影《哈利·波特》里得到的印象很靠不住,但是总体而言,说英国人扮相“古板”总算有根有据。不过,此事却又叫我在偷吃那些如坐春风的上海小学生的老醋之同时,又替他们感到深深的委屈,因为上海的“美丽清单”(除了面不能素,还包括发不能色,裙子不能超短、衣衫不能吊带,鞋子不能搭扣)只针对女教师,故虽不能说受惠者只限小男生,不过对小女生和男教师显然有失公允。例如,为什么没有男教师的皮鞋光亮度、胡须以及其余外露之体毛问题也相应地做出规定或指引呢?(据鲁迅说,他的男老师藤野严九郎先生,就是因为“穿衣服太模糊”,“有时竟会忘记系领结;冬天是一件旧外套,寒颤颤的”,以致被人疑做扒手)只许女教师“美丽”的政策,在剥夺了男教师成为审美对象权利的同时也剥夺了女学生审美的权利。有教无类,有美大家审,不该有性别之分。英国人这次在接上海之轨的时候,还是因应他们的国情做出了某些实事求是之修改的。这一点,外电已经坦承:出席首次“教师衣着研讨会上”的教师共25人,有男有女。31岁男教师亨达表示,教师衣着实过于一成不变,有必要改善,为校园增添时代气息。

我之所以挑出这一根骨头,并无为女权(或男权)分子提供军火之意,只是聊以自我安慰罢了。凭良心说,现在的老师实在比过去难做得多,为了迎合学生,在许鞍华导演的师生恋电影《男人四十》里,国文老师张学友为了唤起那一班男女哈日学生的学习兴趣,不惜把鲁迅描述为“中国第一代前往东京读书和扫货的型仔(帅哥)”,而且就住在山手线沿线。可怜一片苦心,也只能再一次听取讲台下的嘘声一片。照这个趋势发展下去,有朝一日说不定校方会在每学期开学之前,诚邀全体学生像选美比赛的评委那样坐在台下票选各自心目中的美丽女教师,而有幸入围上岗的教师,在问了“同学们好”之后,还要按规定向全班同学再问上一声:“教,然后知困——画眉深浅入时无?”经过一阵短暂的商议,课堂上响起了学生们整齐而愉快的回答:“学,然后知不足——浓妆淡抹总相宜!”

赞曰:自反自强,教学相长。