生活圆桌(215)

作者:三联生活周刊(文 / 李普 野花 杨不过 任田)

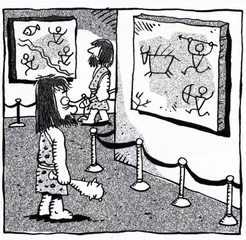

文化生活

李普 图 谢峰

王安忆有本《我读我看》,汇集了她近几年所写的书评以及剧评。按我十分堕落的阅读习惯,我只能从附录的流水账“读看日记”看起,为的是简单不累眼。我不看则已,看了之后唏嘘不已,世界上还是有人可以生活得这么文化。从1994年到2000年6年间每日除了看书、看戏、看电影、看画展、听音乐会,就没干过别的。按我本来的俗想法,提及一个人,甭管他是谁,我的第一个念头就是想知道他是怎么赚钱养家糊口的。不过,为了彻底打击我的低级趣味,王安忆在日记里只打算让我羡慕她丰富的文化生活是怎么过的。

以前看法国小说,总有大段剧院生活的描写,永不落幕的舞台,夜夜笙歌以及包厢里的暧昧故事等。看那些东西的时候我还挺年轻,没觉得那是什么值得过的生活。现在的想法则略有不同,我希望可以去一个能看到先锋戏剧,能欣赏到高雅音乐,能参观各类画展,简言之,文化生活极大地丰富了的地方生活。巴黎确实有些遥远,不太方便,即使我拼命挣钱,最多也就是去那儿观光观光。如果能在自己家门口享受文化生活,最好还是能做个北京人。

有个北京的朋友说,北京人的生活好,可以看话剧,看各种芭蕾舞团访华演出,听小泽征尔的《蝴蝶夫人》。我说,我们这儿也挺好,马上有个博物馆和图书馆建成,2005年前将有一个现代化的音乐厅投入使用。

如果一个人能够坐拥英伦和香港书城,读马克思,读中西哲人,过董桥那样的名士生活自然很好。如果不能,也不能自暴自弃。本地的文化生活虽然稍显粗糙,但节目不断,最近有俄罗斯马戏团的表演,深港澳警察摄影书画展以及台湾地区舞蹈团来深圳交流演出。前不久的喻红画展,不知落幕没有,只是好端端的一个画家,一到这里就被称为美女画家,实属恶劣。

斯汤达死的时候可以说:活过,爱过,写过。王小波说他很怕自己到死的时候落到什么都说不出的结果,所以努力写作。我也有类似想法,为了不落到个什么都没的说的地步,正孜孜不倦地丰富着自己的业余文化生活。日常生活即使不能精致,至少偶有悬念,我们的小区组织迎国庆文艺汇演,歌舞相声小品热闹得很,报名唱个《我只在乎你》也算是文化生活之一种吧。

GLAY是谁

野花

当她们将一张演唱会的票送至我面前的时候,我第一次知道了GLAY这个词——出于对新买的佳能S30数码相机性能的测试,拍摄几张夜景灯光的照片——我只能如此牵强地给自己找到这样一个去看演出的缘由。

到达“工体”门前,突然间比平日多出了若干五光十色头发的观众群,这大大出乎我的意料,那些或红或绿的头发在秋日的黄昏中呈现出春天般的气息,在间或吹来的秋风中不时地抖动。一个同去的朋友说,“他们让我想起了春天的草地”。如果有希望,眼中何尝不是春天草地般的景象呢?我在想。其实同去的朋友们已经有很多人一改往日装束,像阳光般细碎而且灿烂——也有人会想,新新人类的服装为什么总会与麻袋长袍或另类床单挂钩呢?这也许就是新新人类革命的气节——把一切矜持都粉碎,当然也有一个专用的英语名词来形容它,叫做COSPLAY。

演出虽然在6:45才开始,但当巨型舞台灯光燃亮伴奏响起的瞬间,我听到全场观众都沸腾了,然后双手高举过头顶挥舞,我惊了。因为我旁边一个年轻的女孩居然脱掉了外套,然后跳起来狂舞。而我,大概只能属于静默者,在脑袋林立的缝隙中,坐在椅子上无动于衷地透过灯光看着演出。我一直惊悚于日本人在舞台科技方面的进步:“工体”的南侧搭起了一个钢架与灯光并举的现代舞台,然后在色彩变幻下,几个装束奇特的日本男子出场。因为对日本文化从来不曾有过好感,除了川端康成与村上春树的一些文字曾让我经历那些悲喜外,再无其他。

在夜晚的演出中,音响和灯光至为重要,也许对于那些追星族来说,偶像也是一种信仰,因此在这个夜晚,那些来自岛国的“星星”们不断地用力发着光,然后一起雀跃,惊叫。在演出过程中,还贯穿了来自成龙的祝贺录像,以及演唱了晚会中我惟一能听懂一点的歌曲——中文的《歌声与微笑》。不过被演绎成了一支十足的摇滚歌曲。

后来,我发现我自己的耳膜实在无法承载来自于我身边的各种喊叫,那些喊叫透着绝望与茫然,映衬着“工体”东北角上空的月亮,使我不寒而栗。我不禁想起了在那些钢筋水泥的丛林里关于人狼的种种传说。原谅我吧,我无法不退场。

在去看演出的前一个夜晚,刚刚远去法国的瑾打来电话,当我说要去看GLAY 演出的时候,她说:“早点回家,别让我牵挂。”我说,“没事,去看一场关于年轻人的演出,怀念一下曾经年轻的激情,因为我基本已经算是老年人了,所以估计我会提前退场的。”然后瑾在电话里笑,那个时候南锡是黄昏,而北京则是子夜。

其实看现场演出有的时候也在印证着自己的衰老,当激情再也无法搅拌着啤酒举着打火机踩在凳子上狂舞之刻,也许正是人生季节的更迭之时。

这一支皂罗袍

杨不过

在一帮庸俗不堪的朋友里,我忽然发现了一位卓尔不群的男青年。某一日他轻描淡写地说,哎,你不知道吧,我学过三年昆曲。顿时让我五体投地。然后他开始口若悬河地讲《思凡》,讲《刺虎》、《断桥》。

曾经在北京虎坊桥的湖广会馆附近住过一阵,有时候穷极无聊或者心血来潮想附庸风雅一把就去那里听听戏。记得一次来了个苏州的班子唱昆曲,于是知道了《思凡》。可惜这些于我简直是牛嚼牡丹,白白浪费了表情和金钱。惟一的印象是,一个小男生的扮相俏丽妩媚,叫我直感叹,活了20多年,第一次真正明白勾魂摄魄几个字。

那时候,我知道的就只有《思凡》这一出,但据说它并不是严格意义上的昆曲,因为没有通常会有的华丽辞藻和艰深典故,甚至可以说是大胆直白。除了耳熟能详的“小尼姑年方二八,正青春被师父削去了头发”之外,我完全一无所知。反正故事梗概是,小尼姑春心荡漾,“他把眼儿瞧着咱,咱把眼儿觑着他”,然后不顾清规戒律,“火烧眉毛且顾眼下”。

好玩的是小尼姑的独白:“惟有布袋罗汉笑呵呵,有谁人肯娶我这年老婆婆……”联想到看烦了的“女人三十怎么办”之类话题,不由感慨古今中外妇女姐妹跨越时空心连心,从来都以把自己嫁出去为最大乐事。

经典的《游园惊梦》没机会看到,但看过《牡丹亭》,可以略略想象那股子婉丽妩媚,一唱三叹。从白先勇的文章里知道,《红楼梦》里元妃省亲时点的四出戏:《家宴》、《乞巧》、《仙缘》、《离魂》,原来都是昆曲。曹雪芹写书的乾隆年间,昆曲鼎盛,“由南到北,举国若狂”。而苏州是明清两代的昆曲中心,难怪贾府为了元妃省亲,会专门到姑苏去采买一班唱戏的女孩子。昆曲足足兴盛了两百年,并且始终阳春白雪,不像元杂剧的下里巴人——《赵氏孤儿》、《秋千记》,一听名字就苦哈哈的,杂剧作家们也都是门第卑微、职位不振的文人。凡是有初中文化程度的人可能都忘不了《窦娥冤》里,窦娥临死前忍不住诅天咒地:“地也,你不分好歹何为地?天也,你错勘贤愚枉做天!”还有不断出现的“枉将他气杀也么哥”、“兀的不冻杀人也么哥”,俗是俗得一塌糊涂。而杜丽娘姐姐虽然也苦,还是摆脱不了地主阶级的小情调:“梦回莺啭,乱煞年光遍,人立小亭深院,没乱里春情难遣,蓦地里怀人幽怨。则为俺生小婵娟,拣名门一例一例里神仙眷。甚良缘,把青春抛的远。”

我知道《游园惊梦》中的这一支皂罗袍:“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣,良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院……”在我这颗日见庸俗粗糙的心里,这已经是美的极致。

死亡进行时

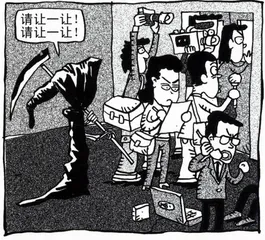

任田 图 谢峰

罗文去世那天,我在报社当班。窗外风雨飘摇。所有关心这件事的记者与编辑,网民或读者,似乎都已达成默契的共识:罗文应该是过不了这个风雨交加的夜晚了。那夜,我准备了两个头条新闻,一个是“罗文谢幕”,一个是“柏芝狂欢”……最后的定版时间越来越临近,我陷入了两难。

从中午1点到2点,已经三度传出罗文的死讯;3点到5点,有更确凿的消息来自英皇的老板杨受成,还伴有电台女主持人泪洒当场的感人场面。有近水之便的记者将圣玛丽医院围了个水泄不通,甚至有人宣称:“如果罗文真的死了,我包你5分钟之内收到消息。”网上消息已经是一片大乱,有报已死的,有未死辟谣的,也有内讧说媒体自乱阵脚的。

静下来想一想:如果我们于罗文尚在病榻殊死挣扎之际误报他的死讯,不仅做人来说太不厚道,还可能被人起诉,会被竞争对手抓住笑柄。但如果不报,固然是怀着一腔善良的好意,可罗文一旦偏偏在那夜悄然归去,更会有读者怪我们鲁钝。

于是我继续在办公室里等,等一个也许没有结局的结局。举一个不恰当的例子,仿佛一个在殡仪馆工作的化妆师,在等一副等待化妆的陌生面孔。我与他素不相识,而我本性也并不恶毒。说一个生者对死者的访问也好,说我和僵尸有个约会也好,我的工作是一个化妆师,我既是第一次见他,也是最后一个送他。我只希望,借我的手,带给大家的是一份正确的讯息。定版的最后一分钟已过去,我换上了“柏芝狂欢”,这个女孩子因为情郎的脱罪而心情释放,她的欢乐感染了整个版面。

主任走过来对我说:“罗文今晚就算死了也不怪你!”我当然知道她的好意,但我还是故意混淆地说:“我没有离开过办公室,我没有到圣玛丽医院拔罗文的管子!”

记得中学上英语课的时候,老师给我们讲持续性动词和瞬间动词,她说:“‘死’是瞬间动词,没有进行时,但有‘DYING’。你不可以说‘他正在死’,你只能说‘他快死了’。”这个解释对于今天的我,尤其是对于在办公室里等一个“DYING”的人变成“DEAD”的我来说,更平添了一番深刻无奈的涵义。原来在实际生活中,“死”是持续性动词,是有进行时的,从中午1点开始,从第一条谬传的死讯开始,罗文就“正在死”了,直到当夜11点15分,风雨既歇,他的“进行时”才告完结。