《密室》

作者:三联生活周刊(文 / 武夫)

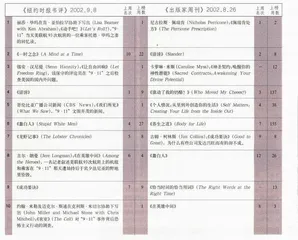

畅销书与排行榜

美国非虚构作品排行榜

本期的新书显然以“9·11”事件为主题的居多,我们在此重点介绍《密室》一书。

在震惊全球的“9·11”事件一周年之际,参与此次袭击事件的人许多已经死去或者在押,但仍有迹象表明,基地组织十分活跃并谋求另一次攻击。这就导致了千百万美国平民百姓的惴惴不安和布什总统的毫无疑问的懊丧。布什自从去年夸下“无论死活都要抓获奥萨玛·本·拉登”的海口之后,已经没什么可说的了。无论形踪不定的本·拉登目前处于什么情况,美国的安全官员仍在坚持他们的看法:问题不在于是否,而是何时他的那些铁了心的下属将再次发动攻击。

本书的作者约翰·米勒和迈克尔·斯通都是出色的调查报告记者,他俩在克利斯·米切尔编辑的协助下,写出了这部充满机智和勇气十足的令人信服的作品。尤其是约翰·米勒,他作为电视记者,曾于1998年跋涉于阿富汗的群山峻岭之中,去采访本·拉登。而早在此之前,他即在由联邦调查局和纽约警局联合组成的反恐武装力量的朋友们的陪伴下,在布鲁克林、昆士和杰西城追踪伊斯兰恐怖主义分子。美国这一武装力量虽早在1980年就及时地成立并开始行动,但不久就成了又一个懒散的官僚机构。

在米勒执笔的那些章节,常常写到他和那些言词粗鲁的警员一起蹲坑、追踪,呼机响个不停,为描写“基地”主题的文学作品,增加重要和活跃的情趣。

作品在回顾了去年9月那个风和日丽的早晨从天突降的灾难之后,作者们很快便抓住了与那次袭击几乎必然相关的系列事件:1990年11月5日在纽约一家宾馆的宴会上,犹太极右分子麦尔·卡哈因遭到暗杀;1993年纽约世贸中心大厦第一次被炸;1998年沙特阿拉伯霍巴尔楼群中美国住宅区受到攻击,非洲的两处美国大使馆被炸;2000年在也门的美国海军驱逐舰“柯尔号”被炸;直到“9·11”之前几周,华盛顿的联邦调查局官员仍在忽视“基地”组织计划将客机当作炸弹的证据……

米勒写道:“按照执法部门的观点,(1990年11月5日暗杀麦尔·卡哈因的事件)那是是‘9·11’事件的开端,也正是从那次事件中,美国执法部门的侦探们初次感到在这场由新敌人对美国本土发动的战争中装备不足。”

这样说算是客气的。实际上,当时如果认真追查卡哈因一案,就完全有可能制止“基地”组织后来的进攻。谋杀卡哈因的人是来自埃及叫作萨伊德·诺赛尔的一个粗壮鲁莽的汉子,当场便受伤了。当警方搜查诺赛尔住所时,发现了满满16箱的充分证据,表明该谋杀是一场惊人的恐怖主义阴谋的核心,那条线索一直牵连到埃及、沙特阿拉伯、巴基斯坦、西欧和美国的一些别的据点。警探们已经弄清了诺赛尔出没的位于布鲁克林的清真寺,及其与不久后便臭名昭著的埃及盲人阿訇谢伊克·奥马尔·阿卜戴尔·拉赫曼的联系,这个瞎眼的拉赫曼专门在讲经中鼓动反美的圣战。

在诺赛尔的住处,他们还找到了一张真真切切的在美国进行圣战的道路交通图、出自位于北卡罗来纳州布拉格要塞美军特种战争训练基地的条令手册、组装炸弹的材料和标出了纽约市一些明显标志的几张地图:诺赛尔的一份文件敦促他的同伙炸掉“美国人深感骄傲的高大建筑”。警方还发现了知名的犹太领袖和政治家的黑名单。

然而,当警探埃迪·诺里斯打算向他的上司汇报该案的突破性进展时,却被迅即打断了。警长乔·鲍列里厉声说:“你只管破你的谋杀案。”然后指着惊呆的联邦调查局特工说,‘他们去办阴谋案。’

为什么呢?米勒指出:“他们的思路是:不要把已经盖上‘已解决’注销章的惹人瞩目的谋杀案变成一桩未决的阴谋。”

在后来的新闻发布会上,鲍列里把卡哈因的谋杀案描述成是一个“单独的、精神错乱的枪手”的行为,并就此结案。几天之后,联邦调查局的特工们没收了诺里斯的证据,直到1993年世贸中心大厦被炸,这些材料就没有见过天日,甚至没有翻译出来。

以诺赛尔案件为起点的一系列类似的美国官方无能的例证在“9·11”之后的几周中,已经为美国人所熟悉,他们对多年来官方在所谓的反恐战争中的无动于衷深感震惊与悲哀。而联邦调查局重视“基地”组织的少数高层领导中的一个、曾长期主持反恐的负责人约翰·奥尼尔却于2001年7月被迫离职,并在他担任世贸中心安全领导人的第二天就被杀了。

真正的英雄是那些下层警官,他们兢兢业业地搜集证据、分析案情、穷根究底。但他们的努力往往被官僚主义的上司所忽略。

书中还提到一名叫艾麦德·萨利姆的前埃及军官,他于80年代末移民美国,并主动为联邦调查局工作:他似乎十分符合反恐部队的条件:中东人,可以渗透到纽约的地下组织中去。他不久之后接近了那个瞎子拉赫曼,并探听到上面提到的在纽约的轰炸目标,但他由于不愿当傀儡,最终被联邦调查局解雇了。而拉赫曼如何进入了美国,仍与许多问题一样,依旧是个谜。