陕北石油:贫困与国家利益的空隙

作者:三联生活周刊(文 / 庄山)

开采石油在给自己带来暴利的同时,也损坏了国家的利益,图为油灌车在装汽油准备运出

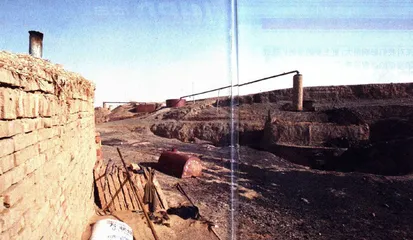

非法土炼油厂严重破坏了油品流通的秩序和市场

混乱

“只要有本事弄一口油井,就肯定发大财了。这些年不少人就是这么富起来的。”延安一位出租司机不无感慨地对记者说。

9月18日,陕西省省委、省政府召集省有关部门负责人,延安、榆林市委、市政府主要负责人和各产油县县委书记、县长举行会议,再一次强调解决陕北石油市场秩序混乱问题。9月25日,记者赶到延安,对石油市场情况作了基本了解。

安塞县位于陕西省延安市北,曾以民间锣鼓闻名全国,如今成为陕北有名的产油富县。从县城沿公路向西北方向行十几分钟,就可以看到公路两侧田边零星分布着十几台正在运转的采油机,这就是延长油矿杏子川钻采公司谭家营矿区。与这种独立井位有所不同,在相隔三四百米的地方,并排着三台采油机,安塞县宣传部郭志东介绍说:“那边就是长庆油田井区了。”

此处作业的是长庆油田安塞试采作业区塞1采油队,刚由石油技校分配到这里一年的孙亚平接受了记者的采访,他虽然对这些年情况并不完全了解,但也听说前些年一度很猖獗的偷盗原油、争抢井位甚至为此打斗的事情,“采区界限不是特别明确,肯定会出现一些矛盾”。

一位不愿透露姓名的知情人则说:“在延安的10个县和榆林的5个县,私自开采石油的情况都挺严重,只要有钱、有关系,就能搞到井位甚至区块,各级政府部门不少公务员也都参与其中。有的打到一口干井,就买几罐原油倒下去,转手就卖了高价。”

“矛盾争斗主要发生在私采者和长庆之间。”安塞县办公室主任张志贵说。

而石油行业一位专家向记者介绍说:“老百姓乱开乱采,别的地方不多了,目前主要在陕北地区比较突出。陕北与中国东部15年前的情况一样,政企不分,个别地方甚至由政府直接组织抢区块、抢井位。”

暴利

“搞对了,一口井你一辈子都享受不尽。你可能根本想象不到,石油的利润甚至比毒品还要大。”尽管记者在采访过程中一提到与石油有关的问题各方人士都显得有些紧张,但安塞一名年轻人难以压抑自己的激动,他“至今还在为由于胆小而丧失的那次机会感到后悔”,“安塞街上的奔驰、凌志,好车净是私人的,都是靠搞油发了。弄一口井,各种花费加一块也就是几十万,就算每天只出1吨油,而每吨原油的价格在1400元左右,一年多成本就收回来了。采上几年,一转手还能赚几十万。”

中国石油股份有限公司法规与储量处处长徐祖成分析说:“陕北油藏较浅,平均不到1000米,一般打一口井也就是十多天时间,花费在30~35万元。”杏子川钻采公司总经理助理李峰介绍的情况是:“一口井大致700米左右,各项投入四十多万元。”而资料显示,安塞县“单井平均日产量是1.02吨,最高单井日产量达22吨”。这样算起来,每口井的利润都将是惊人的数字。

如此高额利润,加上前些年政策上的宽松甚至某种意义上的鼓励,石油的各种“联合开采”自然出现昌盛局面,资本积累更以几何级数迅速扩张。据调查,安塞县“从1993年开始招商引资从事石油开发以来,先后有179家联合单位进行了实质性的石油开采,累计有生产油井1036口,资产总额7.25亿元”。

其实,拥有暴利的还不仅是采油,在这一链条的下游,土炼油也同样在壮大着。延安那位出租司机前些年曾专门为土炼油厂跑过原油的运输,他回忆说:“具体我也不很清楚,但一座炼厂的投入不过1万元,而一吨原油加工后的利润下不来50%,有时候,他们低价收购偷盗来的原油,利润就更大,更主要的是他们都不交税。”

这种土炼油严重破坏了油品流通的秩序和市场,由于陕西省近些年在这方面不断加大整治力度,情况基本得到了改善。虽然治理措施越来越严厉,巨大利润诱惑毕竟是难以抗拒的,土炼油不断转移根据地,“非法的土炼厂多数都搬到了山西、内蒙古、甘肃等地了”。而为土炼油提供原料的非法运输,通常是在油罐车上加装货物,用蓬布一盖掩人耳目,“这种现象至今还有”。

情与法的空隙

“没有石油的地方经济简直是不可想象的。”郭志东肯定地说,而李峰的说法更加直接,“资源矛盾是比较突出,但没有石油,现在这些人怎么生活,怎么生存?”

“石油是我县的支柱产业,油兴县兴,油衰县衰,安塞的经济发展命系石油。”这无疑已经成为安塞县人的共识,在石油产业支持下,安塞县1999年摘下了贫困县帽子,2000年,地方财政收入突破亿元大关,达1.16亿元,2001年达到1.48亿元。而来自石油开发的收入占财政收入的比重也是逐年增加,“1996年占82%,1997年占83%,1998年占84.3%,1999年占87.6%,2000年占90.24%,2001年占91.9%。”由此带来的直接效益是,“2001年,全县农民人均纯收入1741元,较石油开发前的1987年净增1590元”。

说到富裕县,在延安流行着“吴子安”(吴旗、子丹、安塞)的说法,而这三个县的发展无一例外都仰仗了石油,在这种榜样的作用下,“一打井就会旺”注定会成为陕北人民的共同想法。

马生清今年已经60岁,他当了39年村干部,至今依然是满面愁苦。他领导的是宝塔区梁村乡沙激沟村,全村123口人,年人均收入只有“将将够吃喝”的600元,“队上没什么希望,现在在我们那里打井了,一打井就旺,修路、盖房、送水,农民就有收入了”。他嘴里说着,脸上终于出现了笑容,似乎已经看到了未来希望。

就延安地区而言,190多万农业人口,“处于国家核定标准年人均收入625元以下未解决温饱的有28.9万人,625元至865元之间低收入的有31.1万人。”延安市扶贫办苏加军介绍说。面对贫困,发展石油产业无疑是最被相中的解决途径。

汉代班固、宋代沈括的著作中都有陕北出石油的记载,而中国第一口油井就位于延安市延长县,至今已经有90年历史。新中国成立后,原中国石油天然气总公司经过多年勘探,证明陕北地区石油储量占整个鄂尔多斯盆地的80%以上,仅安塞县探明的含油面积就占总土地面积的90%以上,而地质储量更高达1.4亿吨。

脱贫致富与国家资源站在了同一天平上,如何取合成为很难面对的考验,二者难以达到的平衡注定会成为缠绕陕北石油的长久问题。

徐祖成介绍说:“石油天然气资源是由国家实行一级管理,但50年代,为了支持地方经济,延长油矿交给了地方,造成了后来地方开采合法与非法的交织局面。”

陕北作为革命老区,其贫困一直为国家领导所关注,石油会带动当地经济更是一个不争的事实。1994年4月13日,据国务院领导同志指示精神,原中国石油天然气总公司和陕西省人民政府签定了《关于开发陕北地区石油资源协议》,就今后陕北地区石油资源勘探开发和加强油气资源保护等问题达成了一致意见,国家资源在一定限度上为地方打开了更大的窗口。

但由于种种原因,“4·13协议”并未得到很好落实,“委托开发区”具体界定工作没有全部完成,有关县组织的开采活动是否越界侵权存在一定分歧;“勘探开发合作区”有关条款落实不到位,具体合作也不能达成一致。这一系列的不完备,引出了以后的诸多矛盾。

然而正是在“4·13协议”的支持下,陕北地区各产油县纷纷与负责这一区域开发的长庆石油勘探局签定协议,陕北石油开采进入了一个全新阶段。

记者手里的1995年5月24日《吴旗县人民政府、长庆石油勘探局关于开发吴旗石油资源几个相关问题的协议书》中,双方约定,长庆局同意将长官庙等5处区块划为委托吴旗县独立开发区,然而“以上区块的具体经纬坐标由双方另行标定”的不明确性却为以后争端埋下了伏笔。为了便于行业管理,双方同意将“吴旗石油钻采公司”挂靠长庆石油勘探局,冠名“长庆石油勘探局吴旗石油钻采公司”,但同时规定,“该公司为独立核算、自主经营、自负盈亏、自我发展的独立法人”,这似乎又不太符合行业管理规范。

为追求更快速的发展,获得更大利益,各产油县区几乎每年都在更新规定,对参与石油开采的主体限制也越来越宽松。各县都专门设有石油开发管理机构,区块和井位都有明白的出售价格,由于人为管理的可变通性,私下转让也变得热闹起来。

“那时候,乱得很呢!”每人回忆前几年的石油市场都用了这种几乎相同的说法。在局面逐步恶化的情况下,2000年10月17日,陕西省对石油开采秩序的大力整顿,但各种“联合体”凭借5年或8年开采合同依旧生产经营。而有意思的是联合实体统称“延长油矿管理局吴起石油钻采公司某某某指挥部”,各县钻采公司也都挂上了延长油矿管理局的牌子。记者与负责陕北地方石油开发的陕北石油集团公司取得联系,办公室的王裕一再表示:“各县钻采公司挂我们的牌子是为了亮一点,跟我们没有实质关系,收入也都上缴地区和各县。”

宝塔区工商局孙局长介绍说:“延安财政收入很大一块靠石油,我们区石油所占财政比例也差不多有50%,石油收入支撑了市县的基础建设。”

石油收入确实让一些地区日子好过起来,但石油似乎也并不是富民的最佳良策。

“石油产业是富县不富民,一些民富了靠的是违背国家政策,偷油贩油。”显然,苏加军更为关注的是大多数农民的生活,“我们按‘双七’的帽子实现了脱贫,也就是人均700斤粮、700元钱,但这往往是重复计算,是一种低标准低水平的脱贫。”苏加军所看好的是延安市南部原区,那里已经成为世界最佳苹果生产区,“不产油,靠产业调整,但是也很富”。

为国家负责

“长庆是上缴中央财政的。”安塞县办公室主任张志贵虽然讲得很含混,但隐含的意味却让人很容易明白。

徐祖成认为:“国家企业一定要照顾地方利益,但地方出现的掠夺式无序开采实在危害非常大。”他进一步解释说,“世界范围搞石油勘探,都是先采构造油藏,到高成熟期后才开采岩性油藏。鄂尔多斯盆地整个属于低渗透岩性油藏,在技术不具备时开采是没有很好效益的。1984年在安塞就找到了亿吨级油田,但是没敢动,现在条件具备了,但地方上的特别是私人开采对我们影响很大,更主要的是他们造成了资源的严重浪费。”

按照正规的采油程序,间隔300米设一口井,在几口井之间还要打一口注水井,通过注水来推动油流,“注的水净化成本比矿泉水还高”。这是世界上大公司普遍采用的二次采油的技术,一次采油采出率一般是8%到10%,而二次采油的采出率达25%,好的区块达到31%。“地方采油,沿沟沿路无规则打井,在半山腰等复杂地形把储量都丢了。他们出油率不超过4%,这笔账算下来,4%和25%之间,等于把82%的储量都扔在了地下,这简直是对国家、对子孙后代造孽呀!”

毋庸讳言,陕北石油市场的混乱其实就是地方与国家利益分割的纠纷,局部利益和国家利益、近期利益与长远利益、脱贫致富和遵纪守法在现实当中似乎成了一个不好评判的价值双方。李峰的希望是:“资源企业必须给地方让利,不然走哪里也站不住。希望中央给地方切出一块,不然我们这些以石油为主要经济资源的地区可能都要返贫。”对此,专家认为,“在税制和税收政策上做一些调整,甚至可以让地方参股进入,从长远看,既有利于扶持老区经济的发展,也有利于维护国家对石油资源的所有权。”

吴旗县的石油政策变迁

在“4·13协议”的推动下,各县在取得初步开发成果之后,“为了进一步加快石油资源勘探开发步伐,规范开发秩序,优化投资环境,增强吸引和利用外来资金的能力。”几乎每年都要对联合开发石油资源作出新的、更有效的规定。

吴发(1996)5号《中共吴旗县委、吴旗县人民政府关于引进资金开发石油资源的规定》中明确写到:“按照‘以资源换技术、以产权换资金、以存量换储量’的基本原则,我县以优惠条件鼓励广大客户前来投资开发石油。”而此举对县里的直接好处有:

“对联合开发生产的原油统一计征‘三金一费’,即每吨原油征收道路建设基金3元、电力发展基金3元、通信建设基金3元、协调服务费3元。

“为了保证县里石油钻采工业的持续发展,设立石油资源滚动基金,联合实体每口井给石油管理局拆借20万元或30万元,按银行利率3年后返本付息,对松散型联合实体收取单井详探费和公用设施配套建设费各5万元,在已勘探区块实施开发的,实行区块有偿划定,即进入一类区每平方公里收取20万元、二类区15万元、三类区10万元、其他区域5万元(1997年变化为一类区每口井收取2.5万元,二类2万元,三类1万元,其他区域0.5万元)。

“鼓励联合实体在未勘探区投资勘探,勘探工区面积不得小于50平方公里,地面勘探成果按有效面积的20%优先划拨,在预定年限内完成开发工作的,免交滚动勘探基金。划定区块的前三口钻井生产原油一至三年不开征所得税。在此基础上,需转让区块或井位的,要经管理局批准。

“联合开发实体可长期经营,松散型联合实体每年要按单井交纳长期经营管理费5万元(1997年变化为第一年为5万元,从第二年起,在原5万元基础上每年递减基数的10%)。

“联合实体的法人代表原则上不得随意变更,特殊情况需要更换时,要征得石油管理局同意。”

在2000年10月17日之后,吴旗县发出通知,对历年来的所有规定都予以废除,“联合体”到年限的立即收回,不到年限的进行评估,收归吴旗县钻采公司统一管理经营,收益归原受益人所有,直到约定年限期满。