牛桥的门槛

作者:三联生活周刊(文 / 李孟苏)

无论牛桥招生制度存在怎样的问题,更多的学生还是想跨进这道门槛

噩梦般的牛桥面试

牛津和剑桥两所大学已经成为英国高等教育的代名词,也就引来更多批评。批评之声到每年8、9月,往往会出现最强音。8月底大学发通知书,9月新生入学,事关学生前程,加上教育在英国已经高度产业化,所以全社会也都非常关注“高考”。

今年,牛津大学因为拒绝女学生阿纳斯塔西雅·伏多托娃的入学申请,又有了麻烦。19岁的伏多托娃成绩优异,ALevel考试6门功课成绩得了A,她申请牛津大学布里森诺斯学院,但未通过去年12月的面试。A-Level是准备上大学的高中生必须参加的统考,要求学生在两年内考过6门,每门科目都可以重考。考试成绩是大学决定录取学生的主要依据。

这本是正常的事,但伏多托娃身上却有太多敏感因素——毕业于公立学校、少数民族(俄罗斯移民)、女性、听力残疾,使事情变得不寻常。舆论界翻出老账,重提2000年的“劳拉事件”,批评牛津大学的精英主义和充满歧视的招生制度。

2000年,毕业于英格兰北部贫困地区公立学校的优秀女生劳拉·斯宾塞申请牛津大学马戈德林学院医科专业,被拒绝。后来她被哈佛大学录取,并获得了哈佛的全额奖学金。财政大臣戈登·布朗评论这是“绝对的丑闻”,从而引发了一场声势浩大的持久争论。伏多托娃的母亲说:“我认为布里森诺斯学院应该看出了阿纳斯塔西雅的资质,否则得6个A又能说明什么呢?学院说他们把位子给了更好的申请者,但谁是更好的学生?学院说没有,但他们录取的学生数学更好。这样,得了6个A就只能说牛津大学的招生制度有问题。”伏多托娃申请的是数学专业,她的两门数学科目成绩都是A。牛津大学竞争历来激烈,录取比例为1∶3,数学专业能稍好一点,比例为1∶2。

很快,剑桥大学也被迫卷了进来。

牛桥的招生制度迥异于其他大学,新生录取比别的大学要早3个月开始,程序为:申请人在头一年的10月中旬就要递申请;招生委员会根据学生申请的专业考察其背景;申请人要在11月提交至少两篇论文;12月初,牛桥对85%的申请者进行面试。面试评委一般是两人,但一些学院的面试评委可能会是一个专家小组;申请者在圣诞节前收到面试结果。幸运儿将会收到有条件录取通知书,要求申请者在A-Level考试中必须有几门科目的成绩拿到A。成绩过关,就算是迈进了牛桥门槛。

牛桥规定,允许参加面试的残疾学生,要向学校讲明自己的身体状况,以便学校做出特别安排。例如为聋哑学生安排手语或唇语老师,让其坐在光线充足的位置,以便学生能看“看”懂面试考官提出的问题。

招生程序中的面试最遭非议。批评者认为面试结果容易受考官的主观标准影响而不公正。现在华威大学上学的翠西·普莱勒发表文章,说她1997年参加剑桥大学三一学院的面试,教授一听她来自埃塞克斯郡,就对她很不感冒。埃塞克斯郡粗俗低下的品位和它风景秀丽的海滨度假地同样闻名,代表人物是小报的“第三页女郎”乔丹,以至于该郡政府现在发起一场“树新风”运动。翠西申请的是英美文学专业,教授就让她用希腊文解释艾略特的一句诗,言辞中颇有埃塞克斯人不配进文学殿堂的意思。

参加过牛桥面试的学生都把面试描述成一场噩梦。考官问的问题刁钻古怪,有重新考核统考成绩的意味,还根据牛桥自己的标准出题。比如有《经济学家》杂志记者回忆当年的面试说,他被问到:“绝对和相对的不同,与主观和客观的不同,两者有什么不同。”

面试之难,使一类“牛桥申请人面试培训公司”生意红火,他们专打考生和家长、牛津和剑桥的主意,号称“不成功不收费”,培训费高达500英镑以上。

牛桥一直否认他们的招生制度有问题。他们认为考试成绩不能真正反映一个学生的潜质和水平,目前尚无其他方法比现有的招生系统更好,更给学生机会展示自己。牛桥还尽力改善招生程序,现在每招一个学生平均要花2000英镑。

牛津大学的发言人说:“我们的招生制度已经充分考虑了每个申请人的潜质,面试只是招生过程的一部分。我们让有特殊要求的申请人提出,我们可以特殊情况特殊对待,力争为每一个考生都提供平等机会。”其实,伏多托娃面试时,有些问题她没有看清唇语,考官还把问题写在黑板上。

牛桥的精英主义和新工党的阴谋

1997年5月,工党开始执政后,宣称工党是一个“新工党”,要重塑英国,那就要抛弃大部分意识形态方面的包袱。当年10月的一期《时代》周刊封面文章,虽然吹捧了新工党和新英国,但仍指出,英国人依然生活在一个困于阶级束缚的旧国家里。新工党对固守传统的牛桥,尤其是牛津有一种成见,各大臣经常发表对牛桥的批评言论,显得牛津名校友布莱尔不徇私情。为此,2000年,牛津大学宣布取消授予布莱尔名誉学位的决定。

劳拉被拒后,布朗谴责牛桥大搞精英主义,歧视公立学校学生,招生时过分注重背景,宣扬“老同学关系网”,抱着“19世纪男人俱乐部”那一套恋恋不舍。

至少在表面上,牛桥给公众这种印象。英语中,有一些词汇是用来特指牛桥人的,如“Don”一词,做“学监”讲时,就专指牛桥的学监。再留神一下经常出现在媒体上的文化艺术界、学术界名流和王室成员、贵族们的教育背景,十有八九是在牛桥上的学。这些精英们被称为“那类人”,身上集中了大英帝国的优越感,负有延续帝国理想的使命。

牛桥在教学设备上还是占有优势

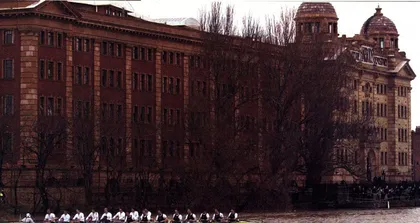

牛桥的一些做派也显示了他们的小圈子和优越感,难免让人心里不舒服。我曾到剑桥走马观花过两天,印象最深刻的是剑河和英国众多诗情画意的河流比起来,就像一道流淌在水泥槽中的水渠。坐落在剑河岸边的几所著名学院,王家、三一、圣约翰等学院,架设了一道道铁篱笆,把剑河分隔开,互相之间不开放;属于自己的河畔小路,两头都被锁住,小篱笆门挂的牌子上书:“本道路专属本院人员使用。”被高墙围起来的各学院除了图书馆等教学设备自用,还有各自专用的教堂、神职人员。那些几百年的楼里,很多房间分配给教授们做单独使用的办公室兼休息室,以及教授们专用的卫生间,里面细心地准备了淋浴和大澡盆。但看客的心态和印象是不可靠的。

“劳拉事件”中,牛津大学拿出有利的证据说明,拒绝劳拉不是嫌贫爱富,他们最后录取的5名学生中,个个都比劳拉更优秀。但对伏多托娃,牛津却没有硬邦邦的证据。

仅因此一个例子就说牛桥歧视少数民族、女性、公立学校学生,其实同样站不住脚。就是支持布朗的人,也承认财政大臣的论点有漏洞。

如果被拒绝的学生来自英国白人中上层家庭,住在富裕地区,毕业于私立学校,成绩优异,身体健康,所有人可能都能够用正常心态看待此事。一旦事情主角换成了劳拉或伏多托娃,为什么一切就不正常了呢?这种情况下,舆论往往站在弱者一方,忽略对方的公平。这些对弱者的同情是不是也以不平等为前提?

牛津大学指责政府的批评以偏概全,政客们的评论都是泛泛而谈,没有抓住问题实质。因此认为批评牛桥是工党的阴谋,目的要转移公众的注意力。工党号称要减小阶层差别,但牛桥没按他们预想的去做,显示了政府的无能,所以制造出对牛桥的广泛批评。按牛桥的说法,劳拉事件中被录取的5个学生中,其实2人毕业于公立学校,其中3人是少数民族。少数民族的中产家庭更愿意把孩子送到私立学校,按政府逻辑,牛津讽刺说,就该多考虑公立学校的白人学生,而不考虑私立学校的少数民族学生。

不平衡的教育资源

在批评牛桥的同时,教育资源不平衡的事实被有意无意地忽视了,即向名牌大学输送优秀毕业生的公立、私立学校非常不平衡。

30年前,牛桥中来自公立学校的学生接近70%。70年代初,政府取消一类名为Grammar school的中学(类似于我国的重点学校),从此公立学校的教学质量开始降低。公立学校的学生成绩远远不如私立学校学生好。在A-Level考试中,1/3的私立学校学生取得了A,而私立学校学生只占全国学生人数的7%。除一些容易拿到A的科目(这些科目,一些大学招生时只把其分数当作副科分),更是私立学校学生成绩好,例如难度较大的物理、化学科,分别有40%、45%的学生得A。

女王教育检查委员会因此对公立学校进行了一项长达三年的研究,今年1月14日发表调查报告,对公立学校的教学质量提出警告。报告说,中学头两年的教学质量堪忧,许多学生的水平仍是原地踏步,甚至有所退步。50%的学校课程设置有严重的缺陷,根本不能向学生提供达到教学大纲水平的教育;50%的小学生写作能力、计算机水平低于应有的水平;20%的中学、15%的小学充斥着昏聩之人,学校管理不善;校长素质低下,不思进取,无视老师学生的抱怨。

公立学校师资力量匮乏。去年9月,新学年开始之际,英格兰首席校监汤姆林森说,现在教师短缺问题已经达到他1965年开始从事教育工作以来的最严重程度,数学、理科、外语、英语等学科师资尤其短缺。政府解决师资短缺的一个途径是从外国招聘教师,但又缺乏对教师中介机构和教师的监督机制,致使一些有犯罪记录的老师能够继续担任教职,对学生进行性侵害。牛津郡的一名小学老师,在长达11年的时间内强奸了19个9岁的男女生,居然未被察觉。从加拿大引进的中学老师格林,多次在酒后引诱未成年男学生与其发生性关系。8月的两个10岁女孩被杀事件中,也牵扯到学校老师。随后,有关机构在全国范围内审查教师的职业记录,庞大的工作量使得新学期没能按时开学。

据《泰晤士报》的披露,保守党影子内阁中19名成员有孩子,有10人,包括影子教育大臣,将至少一个孩子送进了私立学校。保守党领袖伊恩·邓肯·史密斯的一个儿子在伊顿公学上学。布莱尔的儿子上的也是伊顿。

Oxbridge也引申为泛指英国13所老牌名校。这名校Top13除牛津、剑桥外,还有约克、华威、布里斯托、诺丁汉、爱丁堡、圣安德鲁斯、伯明翰、达勒姆大学和伦敦大学的三所学院帝国理工、政治经济学院(LSE)、大学学院(UCL)。在争论中,另11所学校也难逃干系。布莱尔在其政治宣言中说,在10年之内要让50%的年轻人都上大学。而且,其中多数来自普通劳动阶层。

英国的大学,除了一所白金汉大学,其余全部是国立的,所以政府给每所大学定了吸收公立学校生比例的标准。还建立了一个“邮政编码补贴制度”,大学每招一个贫困地区的公立学校生,政府就给予补助。因此有人出“高招”道,那些富裕的父母,应该送孩子上私校,住在贫困地区,家庭地址的邮编正好位于政府补贴的地区范围,双保险。

这些手段促使老牌名校招收了一些成绩不如私立学校生的公立学校生。去年,英国最好的6所大学中,63%是公立学校毕业生;1999年,这个比例是59%。即使是牛桥,也做得不错。去年,牛津招收的公立学校毕业生第一次超过了私立学校毕业生,达53%,但仍然是公立学校学生最少的大学。

降低入学标准、政府补贴、改善招生程序,能被招进来的公立学校毕业生人数仍增长缓慢,各名校依然达不到政府定的指标。“不是社会偏见和势利,而是教学质量减少了公立学校毕业生的比例。”牛津大学的教师安东尼·史密斯说,“归根结底,问题不是名牌大学和公立学校的对立,而是贫富差距。”

全英国1/3的学生生活在相对贫穷的地区,但在名校中,只有6%的学生来自贫穷地区。“精英”大学的学生多数来自经济状况良好的家庭。公立学校中被精英大学录取的学生,家境也接近上述情况。史密斯认为,教育和家庭的关系比教育和学校的关系更重要,对孩子的教育应该在上学前就进行。所以,改善城市和街区的环境,确保他们的父母有工作和收入,减小贫富差距,才是关键的解决办法。

“批评牛桥的结果是,毕业于公立学校的中产家庭的孩子,替代毕业于私立学校的中产家庭的孩子,被招进牛桥。”史密斯最后说。

相对于牛桥这样传统的大学,美国大学似乎更宽容一些