金字塔的漫游者和见证人

作者:三联生活周刊(文 / 朱步冲)

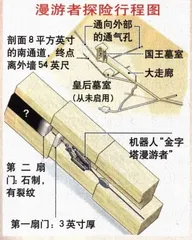

9月17日凌晨,当小机器人“金字塔漫游者”吃力地以每分钟914厘米速度沿着长约64米的“南通道”独自向上攀爬时,这段90分钟的孤独之旅显得格外漫长,一如这昏暗的甬道本身的寿命。“人畏惧时间,而时间畏惧金字塔”这句阿拉伯谚语的真意,在此刻突显无疑。

这条充满神秘未知色彩的“南通道”,早在1872年就被热心考古的英国工程师维恩曼·狄克森发现。1993年3月,德国机器人专家鲁道夫·甘登贝林借助遥控微型机器人“乌普瓦特2号”更进一步于狭窄的“南通道”尽头发现了本次全球直播探险行动的终极目标——一扇带有2个铜制把手的石门。石门后面有什么?种种猜测喧嚣一时,尤其是在日本早稻田大学教授吉村作治在对南通道进行微波与重力探测后宣称,石门距离金字塔外墙约有16.5米,足以存在一间墓室。

当“金字塔漫游者”缓慢地将摄像头伸入石门时,所有观众都对屏幕上出现的第二扇门唏嘘不已。机器人抵挡住了法老的诅咒,但没有抵挡住法老所开的国际玩笑。然而,短暂的失望与挫折并未冲淡金字塔带给人类的神秘感,此次探秘行动总监扎希·哈瓦斯教授面对全球142个国家的观众,宣布第二次探测将于近期内启动。

在众多古代失落的文明中,很少有古迹能像金字塔这样给人以经久不衰的好奇与敬畏。早在新王国时期(公元前1550——公元前1070年),埃及人就已像今日好奇的游客一样,从四面八方来到神圣的吉萨高原,祭祀他们伟大的国王。而早在约公元前2000年左右,法老阿美尼姆赫特一世就向他的大臣们抱怨他先祖的陵墓频繁被盗。为抵御盗贼,底比斯甚至成立了陵墓保护及案件审理机构,这些机构遗留下连篇累牍的案情记录与裁判报告。在一份距今约3500年的文件中,地方官员赫普伦就曾报告一批盗贼从附近神庙外厅下开掘地道,潜进塞赫姆卡勒法老陵墓,盗走了所有的随葬品和木乃伊。尽管当时对盗墓者的惩罚极其严酷,包括割去耳鼻与活活钉死,但并未产生太大的威慑作用。公元1600年左右以阿拉伯文撰写的《藏珠之书:宝物挖掘指南》,可以被看作当时盗墓贼的百科全书。书中详细描述了埃及各金字塔、主要神庙、陵墓的具体地点与进入方法,及各种欺瞒宝物守护神与死者亡魂的巫术。直至20世纪初,这本著作仍被盗贼和考古学家奉为经典。

早期历史考古学对埃及的了解,与声名狼藉的盗墓行为密不可分。扎希·哈瓦斯教授的先辈们,无论是德罗韦蒂还是亨利·萨尔特,都曾招募富有经验的盗贼与文物贩子充当向导或合伙人。对此,意大利考古学家贝尔佐尼在日记中曾详细描写,“1817年2月17日,在贿赂当地的帕夏后,我们进入了位于古尔纳的一座金字塔……通道中3000年前的陈腐空气使人窒息,四周木乃伊堆积如山,发出令人作呕的臭气。我们匍匐着,沿着一条狭窄的通道吃力地爬行。手持火把,为我们引路的阿拉伯人赤身裸体,满身泥土,几乎要与木乃伊混为一体……我一个趔趄,滚下坡去,一屁股坐进一具腐朽的棺木中,尸骨,裹布与纸草文件在灰尘中四散而飞。”即便是被称为“开罗博物馆之父”的马里埃特,也曾在墓穴内肆无忌惮地使用炸药清除堵塞的碎石。这种混乱状况,直到20世纪初,美国考古学家乔治·赖斯特教授在吉萨大金字塔附近进行长达40年的发掘后,制定了一整套科学、缜密而又精细的工作方法后,才有所改观。

对于历史本身的探究,结果常常就是这种活动本身最终成为了历史的一部分。以无数文物古迹的损毁和流失为代价,作为人类考古研究的一个重要分支的埃及学逐渐形成并日益彰显出它的重要意义。一座石门,既可以被看作是一个令人失望的结局,更可以被看作是一个充满未知的开始,正如图特卡门王陵的发现者卡特教授镌刻在陵墓入口上的那段名言:“我们已经看到了过去,我们即将了解明天。”

“漫游者”自身携带的电子摄像头所拍下的南通道内部的景观

背景资料

《藏珠之书》关于吉萨大金字塔部分节选:从大金字塔向西北走,会碰到一座白色的山,山下有一条路,通向一个土质松软的低洼地。用柏油、安息香和羊毛烧些烟,眼前就会出现一条土路。跨过这条路,然后向下挖一肘(注:古代的一种测距单位)深,就可以发现一堆金子。注意,在住手之前一定要不停地熏烟,以免触怒神灵。

大金字塔的人口在斯芬克斯像东南方向,在约12肘的地方,会有一堆石头。在两个石墓中间挖下去,有一个活板门,下面就是通往金字塔内部的甬道。在通过时,请注意左右的墙壁,不要碰它们否则会后悔。走到尽头,将有一块大石头,把它搬开,就可以进入一个大厅,左右两面有许多房间,堆放着埃及法老和他后代的遗体,并有成堆的银子、金子、红宝石,珍珠与金银制成的饰品与偶像,您可以随意拿走。

工人村与金字塔

相对与万众瞩目,近乎作秀的金字塔南通道探测,更具备改写历史意义的工作,则是十年来对“工人村”——金字塔建造者营地的发现。这座4500年前的营地设施齐全,外围从东到西修筑了长达48米的石灰岩围墙,城墙内坐落着制造铜质器具的工作坊、街道和房屋。在面包作坊的遗址中,发现了距今已经有4500年历史的面包。横亘其中的无数走廊形遗址,被估计为工人夜间休息的宿舍。

“工人村”遗址中藏有大量用于测量、计算、加工石器以及照明、绘画的工具,甚至原始的金属手术器械,在许多死者遗体上找到骨折后得到医治的痕迹,女性与儿童的遗骸也间或可见。而散落遍及整个遗址的牛骨与鱼刺,也证明了这些饮食的丰富与充足。基于这些证据,哈瓦斯教授在这次全球直播节目前夕,声称这些发现再次证明金字塔是由劳工,而非奴隶建造而成。

在将金字塔作为标准陵墓之前,埃及早期的统治者们常被安葬在称为“马斯塔巴”的长方形、平顶墓穴中。到了古王国第三、四王朝时,随着埃及神权官僚政治体系强盛,法老地位开始与埃及最高主神——太阳神“拉”并驾齐驱。在埃及的无垠沙漠中,每当夕阳西下,西斜的光线常常在空中形成金色三角图案,更使古埃及人坚信,通过象征阶梯的金色阳光,国王灵魂将飞入天堂。正如在一份神庙献给胡夫的赞颂词中所称:“天空把自己的光芒伸向你,以便你可以飞到天上,犹如拉的眼睛一般。”在这种大背景下,以伊姆赫太普为始的古埃及建筑家们,遂放弃了阶梯状的陵墓结构而将它改为平滑的斜面。为了这个天才创举,他被尊奉为“小神”,并享有自己的神庙达1000年之久。

在发掘“工人村”的过程中,考古工作者出土大批石灰石板与陶片,它们被证实为往来信件、收据、工作记录,乃至医疗机构、洗衣店和面包作坊的单据。根据这些信息,考古学家们分析认为,这些来自全埃及不同地区的工人,按其技能被分为不同的工作小组。每几个小组就有一位工头及抄写员,他们既是监工,也担任着审理案件、调解纠纷这样的司法职责。每天上工,工人们都会在一个签到处签到,就像现代企业中的打卡制一样。他们所得到的回报是额外奖赏的小麦与面包,还有食用油、牛肉与腌鱼。

工人们每天的工作分成两班,每班8小时,搬运工利用石膏与黏土搭建的巨大斜坡,将2至40吨重的石灰岩块拉到适当高度,泥水匠们用石膏将石块抹平粉刷。画工在已经修建好的墙壁上描绘文字与图案,再用青铜凿子沿轮廓凿出凹槽,最后用矿石、铁锈、赭石、木炭混合的颜料涂在画面上。在照明工具方面,一种用油脂浸泡过的亚麻绳被广泛使用,它们燃烧起来可以发出很亮的光芒,为避免过多的烟雾熏黑壁画,绳子里还特地加入了盐。

工人迟到和旷工的情况也时有发生,那些记录在石片上的缺席理由,使人仿佛身处我们这个时代,例如伤病与家庭纠纷。

漫游者探险行程图