思想工作:人民公厕

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

没有任何话题比“公共厕所”更具有公共性了,也没有任何隐私能比大小二便更具有私密性——问题的尴尬之处显然在于:这是在公共场合办的一件私事,在公共性的语境中讨论一件极其私密之事,也就是说,上公厕原本乃是一桩合情合理的“假公济私”行为。

“豪华公厕”一一这是在轰轰烈烈的城市改造热潮中频繁涌现出来的一个时髦的词条。那种紧迫程度,与80年代中后期各地争建“楼堂馆所”有一拼。我国的公厕一向很烂,故“改善市民的如厕环境”(这是我从报上看来的,想必套用的是“改善外商投资环境”)善莫大焉。惜乎用力过猛,一上来就把公厕改造的目标亢奋地直接指向了豪华酒店——“星级公厕”正是公厕酒店化的隐喻。

酒店化也不是“星级公厕”的惟一,事实上,它正在卖力地表演着我们这个时代的主流美学风格。报道说,今年8月9日在天津投入使用的一座样板公厕的外观“如同别墅”,“公寓风格”则属于河南某市新建的公厕。此前,南昌市已建起了一座据称是“仿欧式建筑风格”的示范公厕。按照上述文本及其所包含的关键词,在南京和北京等城市日前相继告一段落的“公厕设计方案征集评比”活动中如果出现town house风格、复式、会所式以至“新天地”风格的公厕设计方案,我也不会表示丝毫的诧异。

请移玉步,随我进入这些公厕的内部继续浏览:空调,电视,VCD,对讲机,音响,以及香风习习。从外形、材料到装置,无不体现了我们对于“豪华”、“欧式”,以及“现代化”的共识。我们中国人过去是有什么好东西总想往自个儿家里划拉,现在这种习性已经被推及公厕。报纸上对9月5日在郑州隆重开幕的豪华公厕是这样描述的:“不同型号的射灯对着用红、黄、白三种颜色装饰成的外墙,门两侧摆着两盆高大的铁树。厕所内的地面全部用抛光地砖铺设,内墙贴着浅灰色壁砖,房顶装有两盏大型莲花式吊灯和四只新式装饰灯;墙上挂着风格独特的小油画,油画下是大理石洗手池……”当然,无处不在的“优美的乐曲”一定是少不了的。因此,这篇报道有十足的理由在标题里设问:“地砖空调霓虹灯铁树油画音乐声,你猜这是啥地方?”

我猜?我猜这个地方不是饭店就是酒吧,不是桑拿就是休闲中心,要不,就是高尚住宅的大堂或网络公司的写字楼,至少也像房地产公司的样板间。这么说让你爽呆了吧?我估计,专家对此一定是很欣慰的,他们有言在先:“首先,城市公厕是方便人民群众的生活,满足人们生理功能需要的必备设施。再次,公厕设施本身也是人文景观之一。公厕的建造不能千篇一律,要因地制宜,与周围环境相协调……有一定的美学价值。”

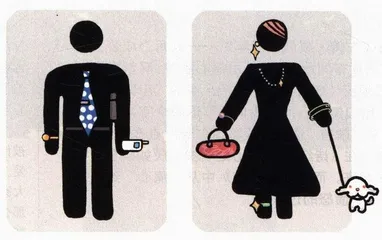

“满足人民群众不断增长的物质和精神需求”是老生常谈,“人民群众的生理功能需要”倒是第一次听说。不过,既然是生理需要,那么肯定都是“千篇一律”的,我实在看不出有搞出外观上缺乏统一的标识系统的千姿百态的公厕来与这种生理需要对着干的必要。在大街上找公厕,过去是靠味觉识别,现在倒好,整个找不着北,横不能嗅哪儿香就往哪儿奔吧。

公厕的非厕化使它们的使用者不得不“刮目相看”,最起码在文本上已经自动产生出互文性。“广州智能公厕启用,市民纷纷前往参观试用”(广州某报标题)。正常的公厕大概不能成为被“参观”的客体,再说,厕所也可以“试用”吗?那些事,从来急,但毕竟也不是想来就来的。

个人理想中的公厕,是一个比较干净,比较不臭,有水,有电,冬暖夏凉谈不上,不过热不至于昏厥,冻不至于颤抖,一个不需要多香,也不需要多大的地方。而且最好别收费,倒不是在那种紧急情况下还合不得几个硬币,相对于随身携带粪便的必然性,随身携带硬币的几率绝对偏低。除“易见”(Visibility)之外,理想公厕还应符合卡尔维诺给出的其余文学定义,即:轻逸(Lightness)、迅速(Quickness)、确切(Exactness)。这些要素在豪华公厕里一概欠奉,惟一可提供的只有最后一项:“繁复”(Multiplicity)。公厕不是商场,也不是报刊的版面,没有吸引顾客“多停留一分钟”的必要,为有效利用公众资源,反应在合理的情况下尽可能减少使用者的逗留时间。若“小油画”的作用不是为了提高如厕者的艺术素养,那么公厕里的电子秤难道是为了让人现场比较一下排泄前后的体重变化不成?

除了公德心,公厕问题在很大程度上是一个财政问题。现有的条件下,与其豪华,不如平常地多建几个(事实上,不少豪华公厕已因管理成本及“客源”问题而难以为继)。但是话说回来,反正城市里的道路已经越来越不适合人类徒步行走,还不如就让公厕成为“一道风景”算了。