“倒萨”背后鹰派鸽派之争

作者:三联生活周刊(文 / 吴鑫)

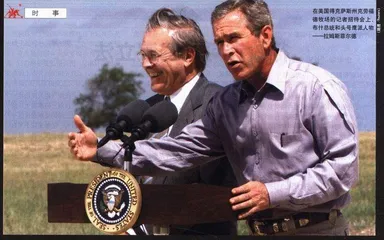

在美国德克萨斯州克劳福德牧场的记者招待会上,布什总统和头号鹰派人物——拉姆斯菲尔德

美国国务卿鲍威尔9月8日在福克斯新闻网发表讲话说,尽管许多盟国和少数国会议员反对美国对伊拉克采取“先发制人”策略,但是现在美国已经别无选择了。他认为,“先发制人”同样是联合国解决危机的重要手段。鲍威尔指出,如此做法是“9•11”后国际形势变化的结果。他表示,除非武器核查人员能在“任意时间”自由前往“任意地点”进行全面检查,否则这项工作“用处不大”。他透露,布什总统还没有做出战争决定,目前一切手段(包括政治、外交和军事)“都在考虑之中”。

尽管鲍威尔仍然认为核查人员重返伊拉克进行不受限制的核查是一个解决危机的条件,但是口气已经强硬,提到“先发制人”的必要性,并表示,应该采取比过去更加有力的措施来对付巴格达。这同他几天前的讲话有了明显的区别。

此前一个星期,鲍威尔在接受BBC的采访时的说法被公认为同副总统切尼“唱对台戏”,他说,让武器核查人员返回伊拉克应是对付萨达姆的“第一步”,伊拉克在过去多年中一直“违反联合国多项决议”,所以第一步应该是让联合国武装核查人员重返巴格达,看看他们能够发现些什么。而副总统切尼在此三天前刚刚表示,对伊拉克的武器核查已经中断4年,核查本身无法保证伊拉克能够遵守联合国有关限制其发展大规模杀伤性武器的有关决议。

鲍威尔在一个星期的时间内态度发生了某种变化,如果说这个变化的原因是他向BBC的《与弗罗斯特共进早餐》中描述的那样“布什内阁有很多不同的看法,但他们能够完全、公开地争论而不是互相推向对立,”还不如说,身为鸽派的他已经抵挡不住布什政府内鹰派的强势,开始放松底线,或者说,所有事情最后都会按鹰派的意见统一。

目前,尽管在最终推翻萨达姆政权的目标上是一致的,但在手段上,也就是是否军事打击伊拉克的问题上有三种主张:应该集中精力打好反恐战争,军事介入伊拉克只会起到相反的效果;即便进行攻击也应该首先取得国际社会的支持,前提是恢复核查,找到打击的理由;核查没有效果,如果对于伊拉克放任不管,危险将越来越大。

主张第一和第二种观点的都是属于稳健的鸽派,注重多边协调。前总统国家安全事务助理斯考克罗夫特是第一种主张的支持者。他在《华尔街日报》上发表文章指出,以武力赶走萨达姆“即使不能彻底毁掉,也会严重影响我们正在进行的反恐怖战争”。他认为,对付伊拉克是一个非常复杂的问题,如果像布什这样鲁莽行事有可能造成不必要和灾难性的后果。鲍威尔和前国务卿贝克力主让联合国安理会做出新的武器核查和对伊拉克行使武力的决议,也就是第二种主张。而主张第三种观点的人现在处于政府的“核心”,包括副总统切尼、国防部长拉姆斯菲尔德、国防部副部长沃尔福威茨。他们是被称为“新保守主义”和“新帝国主义”的强硬派,或者“鹰派”,倾向于采取露骨的单独行动。布什提出的在威胁还没有明显化之前就“先发制人”观点就是从他们中间产生的。从实力上来说,鸽派处于明显的劣势。

布什政府内鹰派和鸽派之争由来已久。往前可以追述到布什选班子的时候,在国务卿的人选上,鹰派沃尔福威茨败给鸽派鲍威尔,屈就国防部副部长;在国防部副部长的人选上,鲍威尔力推的阿米蒂奇败给沃尔福威茨。

在布什就任短短100天内,国务卿鲍威尔已经在许多重大问题上,和其他成员甚至总统意见相左,结果总是以鲍威尔让步告终,使得鲍威尔威信大受挫折。例如在金大中访美前夕,鲍威尔曾声称美国将继续克林顿和朝鲜谨慎接触的外交政策,结果第二天布什就公开说他无意恢复与平壤的会谈;鲍威尔在布鲁塞尔向北约盟邦宣布美国将在巴尔干维和部队上与欧洲盟邦“同进同退”,可拉姆斯菲尔德后来与北约秘书长罗伯逊会谈,却不愿做出同样的承诺,而且美国在马其顿局势日益恶化之际坚持从波斯尼亚逐步撤退维和部队。

反恐战争开场后,鲍威尔的地位得到短暂提升。鲍威尔多次出访对于国际反恐联盟的形成和巩固至关重要,其中最显著的是他的南亚斡旋,总共三次出访南亚为巩固南亚局势、安抚巴基斯坦作用明显。

不过,在巴勒斯坦建国问题上,鲍威尔多次受到挫折。美国政府内鹰派的一个主要表现是:事实上支持以色列摧毁巴勒斯坦民族权力机构。在此背景下,鲍威尔的中东斡旋几乎没有取得任何成果。6月12日,白宫发言人弗莱舍还公开指责鲍威尔,说他不该提出建立一个“临时的”巴勒斯坦这样的建议,他批评鲍威尔不是自己得出结论而是简单照搬一些外国领导人的想法。尽管十几天后布什公布的中东和平计划中有这样类似的一项内容,但是这种批评正如英国《卫报》引述一位驻美国外交官员的话:“让你越来越会有这样的一种感觉:真正的裂痕不是在我们与鲍威尔之间,而是在鲍威尔和(美国)政府其他人之间。”

随着反恐战争在去年年底摧毁塔利班政权,鹰派的势力在持续上升,而代表人物拉姆斯菲尔德也变成了“备受青睐”的人,他在讲台上大谈消灭“基地”组织时的坦率和他飞扬跋扈但风趣幽默的态度使他声名远播。

《时代》周刊描述了一次布什在得克萨斯州的克劳福德牧场会见记者时的场景:“站在布什身边的是这个国家的头号鹰派人物——拉姆斯菲尔德。他眯着眼睛,下巴方方的,身着灰色西装但没怎么出汗(布什穿的是休闲装)。在布什回答问题的时候,这位国防部长不时自信地插上两句,布什对待他已经就像对待深受欢迎的偶像一样。”据说布什有一次开玩笑说,拉姆斯菲尔德已经变成了深受欢迎的偶像。布什说:“部长先生,你愿意说两句吗?我想学一学你是怎样回答问题的。他们告诉我你在这方面很擅长。”

记者会的同时,鲍威尔正在汉普顿和朋友一起度假。尽管布什强调这次克劳福德会议讨论的是导弹防御和“应变计划”,不是伊拉克问题,但还是让人们注意到了拉姆斯菲尔德地位的上升和鲍威尔地位的下降。仅仅18个月以前,布什还在得克萨斯州介绍新任命的国务卿,称他为“美国的英雄”。

身为鸽派的鲍威尔已经抵挡不住布什政府内鹰派的强势,地位不断下降

目前看来,尽管布什现在正在为统一国内的不同意见和争取国际支持做努力,但舆论认为无论这种努力如何,包括所谓的证据是不是充分,布什最终还是会选择军事打击伊拉克, 也就是说,布什政府的外交政策还将继续被鹰派主导。

“9•11”事件过去不到一年,要评价鹰派的这种战略会取得什么样的战果为时尚早。到目前为止,这些方案导致了阿富汗塔利班政权下台,但并没有彻底瓦解“基地”,也没有抓获最高层领导人物;巴勒斯坦受到严重破坏,但没有使得巴勒斯坦领导人阿拉法特变得跟以色列总理沙龙所说的那样“无足轻重”;欧洲和中东地区盟国还是强烈反对美国攻打伊拉克的计划。

美国著名学者沃勒斯坦认为,鹰派的观点只会加快美国的衰落,把缓慢的下降变成更加迅速而且充满动荡的跌落。具体地讲,鹰派的策略将由于军事、经济和思想方面的原因而以失败告终。二百多年来,美国在意识形态方面取得了相当高的威望。但现在,美国消耗这种声望的速度比20世纪60年代消耗黄金储备的速度还要快。

美国的战争决策怎样做出?——专访中国社科院美国所袁征博士

三联生活周刊:在军事打击伊拉克的问题上,一些国会议员坚持应该由国会批准,而白宫律师则认为总统可以直接决定,不必取得国会的同意,谁的观点正确?

袁征:他们的观点都不能说错,要看具体的情况。美国宪法第一条第八款的确规定美国国会的权力中包括“宣战”。然而,总统实际上掌握了在国外进行战争的权力。总统作为武装力量总司令,有权在世界任何地域部署军队,有权命令军队作战。他有权为“保护国家”而采取一切必要的行动(“固有权力”)。事实上,国会还拥有向战争拨款的权力,这样一来,就有了相互牵制的作用,争议也容易产生。

在美国历史上,总统常常不经国会同意就派军队到海外进行军事行动。有统计显示,自1789年联邦政府成立以来,总统派军队到国外作战达200多次,其中由国会宣战的仅有两次世界大战等少数几次。朝鲜战争和越南战争,都没有经过国会宣战。越战期间,总统下令轰炸柬埔寨一年多,后又武装入侵柬埔寨都没有经过国会批准。

三联生活周刊:总统掌握了在海外动用武力的最大权力,国会没想过采取措施制约?

袁征:越战中美军伤亡重大,耗费巨大,引起了国内的严重不满,反越战运动盛行。越战没有经过国会宣战,国会和民众认为总统滥用了权力。1973年,国会推翻了尼克松总统的否决,通过了对总统进行战争权力加 以限制的《战争权力法案》。主要规定包括:只有在国会宣战、专门立法授权和美国本土、属地及美国武装力量遭到攻击的情况下,总统才可以把美国武装力量投入战斗;总统必须在把美国武装力量投入战斗48小时以内向国会提出报告,说明必须使用军队的理由,使用军队的宪法和法律依据,估计冲突的范围和时间的长短;要求总统“在可能的情况下”在派军队到外国作战以前同国会协商等等。

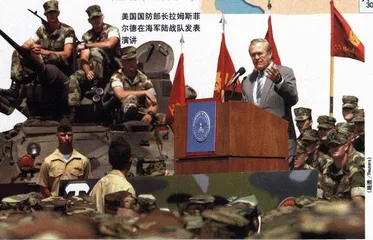

美国国防部长拉姆斯菲尔德在海军陆战队发表演讲

三联生活周刊:这个法案的效果怎样?

袁征:这个法案规定的协商是一个很模糊的概念,怎么协商?打电话?写信?还是别的方式?并没有确切的说法,而且前面还有“在可能的情况下”,这又给了总统一个可依赖的借口。1975年福特总统因玛亚格斯号商船被柬埔寨扣留而派武装力量入侵该国;1983年10月,里根总统下令武装入侵格林纳达,总统在形式上都同国会磋商或打过招呼,而且很快撤兵。然而,卡特时期派突击队解决伊朗人质问题这样的军事行动却没有同国会进行任何协商。

三联生活周刊:最近的几次战争情况呢?比如海湾战争、科索沃战争和阿富汗战争。

袁征:海湾战争国会是批准的,当时国会通过了授权美国总统使用任何手段包括军事手段将伊拉克军队赶出科威特,符合《战争权力法案》第一条中的“专门立法授权”的规定。科索沃战争是在美国发动攻击几个小时后,美国参议院才通过,众议院当时没批准,但是参众两院都通过了支持美国军人的决议案。阿富汗战争前,“9•11”之后,美国国会也给与了总统相应的立法授权——授权给美国总统在任何情况下为了保证美国的安全使用包括军事手段在内的任何手段的权力。

三联生活周刊:如此看来,布什的确没有必要一定要在事先征得国会同意,可是他却强调要征求国会的同意,他做出这一姿态的原因何在?

袁征:布什不希望在这个问题上有太多的阻力,做出这样的姿态,尽管进程可能会慢一点,但有利于缓和国会和政府之间的部门冲突,增强凝聚力。协调好部门利益不仅能够减轻日后可能碰到的压力,而且在战争拨款问题上也轻松得多。众议院国际关系委员会主席共和党人亨利•海德就说过,如果布什单方面决定自己行动,没有国会同意,他们将使用最终的权力,那就是钱袋子,这个权力能让他们享受最后的发言权,如果他们不喜欢这场战争,他们能做的就是不给拨款。