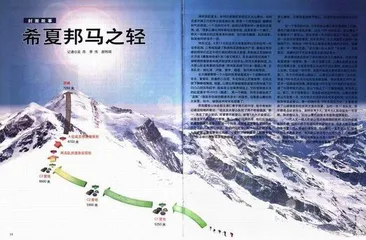

希夏邦马之轻

作者:巫昂(文 / 巫昂 李伟 郝利琼)

14名队员在希夏邦马西峰搜寻遇难者遗体(格桑达瓦 摄/新华社)

林礼清

卢臻

杨磊

雷宇

(人物图片均由新浪网提供)

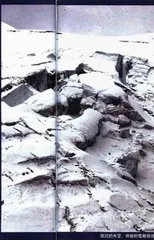

阴沉的天空,坍裂的雪崩现场(格桑达瓦 摄/新华社)

那些离开的年轻人

7月13日,卢臻离开了北大的40号楼326室,永远不会回来了。

一起出发的还有室友陈丰,他也是登山队队员,这次没有出事。40号楼的楼长还清楚地记得送他们走时的情形,“两个男孩背着高高的登山包,我朝他们喊‘要注意安全’,卢臻转过身来,敬了个礼,答道:‘是,楼长!’”

卢臻和陈丰,一个下铺,一个斜对面的上铺。卢臻床上留下的衣、被、书本都很整齐。他的室友庞恩富说,卢臻是宿舍里惟一一个常年叠被子的人。今年5月才买的新电脑放在床头,他还没怎么用过;一副新买的墨镜他忘记带到西藏,上面还挂着商标;一本关于登山装备的“PETZL专卖店”的赠书仍旧摆在桌上。卢臻一到北大就加入了山鹰社,下学期便当上了装备部副部长,大二当上了部长,下学期成为山鹰社的7个理事之一。“他为山鹰社付出太多了,他呆在宿舍的时间是最少的。我记得有一次他把我们宿舍的暖瓶全借走了,去提开水来洗装备。”

庞恩富说:“他出发那天特别忙,行包都有1米高,他不断地往里面塞东西,吃的,穿的,随身听,书本,因为要在那里呆很长的时间,就像带走一个家似的。他为人热心,走之前还帮着我们室友的高中同学联系来京的住所。”同学们说,卢臻是个很俭朴的人,“冬天就穿两件衣服,一件高中时的校服,一件登山的纪念服,夏天常穿山鹰社的纪念T恤,或是他在运动会上得奖得来的衣服”。卢臻的父亲在山西省左云县公安局工作,他有个三舅在北京,今年7月出发之前,父母来看过他一次。卢臻的同学给记者拿出了两张明信片,是他从西藏定日寄来的,其中一张写眷,“扎西德勒”,另一张则写着“一份远方的祝福”,落款的日期定格在“2002.7.25”。去年8月,卢臻登顶海拔7048米的穷母岗日峰。那次他给父亲带了灵芝泡酒喝。7月13日同学们兴高采烈地送他们出发,庞恩富还说:“你去雪山,什么都不用带,带点灵芝回来就行了。”

同学们说,卢臻的奶奶曾叮嘱他“不要参加危险的活动”,而卢臻也常把这句话挂在嘴边。可是他没有听话。8月17日,记者在北大勺园看到了从黑龙江齐齐哈尔偏僻的农村赶过来的张兴柏的亲人。在一屋子缭绕的香烟中,坐着一位在骤然间失去儿子的父亲,愁苦的脸,看不出悲伤的眼睛一一一屋子人坐着,静默无语。记者没能上去搭话,一位工作人员友善地让记者离开。

北大43号楼正在装修,电钻的声音磁拉磁拉地刺激着人的神经。记者在楼下打听政管系住在哪里,楼长问,你找谁?我说张兴柏,他没说话,然后叹了一口气,说:“张兴柏去世了!”他随即迅速地补充道,“我让他不要去的,他要去!他家可困难了。”

张兴柏睡在上铺,亮蓝色的被子。床上没有蚊帐,和许多山鹰队员一样,床头墙上贴着一片雪山的照片,白花花的雪山和蓝天,一张用胶带纸粘着的政管系课程表耷拉下来。一件挺括的黑色夹克衫孤零零地挂在床头。张兴柏的父母都是农民。他的同学汤杰告诉记者,今年春节,他们俩都提前返校。“张兴柏说,家乡人都说他穿得不像个大学生,他想去买件像样的衣服,但自己不会挑,便求我陪他去。”最后他俩在王府井花了300元买下了这件夹克衫,一直以来,就挂在床头。在黑色夹克衫的后面,还有一张女孩子的照片。

北大28号楼329室,杨磊的床上还挂着一个黑色拉力器。杨磊来自于山东高密,个子不高,黑黑瘦瘦,朋友们说他有山东大汉的气质,豪爽而开朗。“他是山鹰社的一个部门负责人,每次开会时,总是他讲话最多。”杨磊的体育特别好,尤擅长跑,在大一时就拿了个第3名,在今年3月举行的首都攀岩联赛中,取得了男子组的第2名,“尤其是协调性和柔韧性特别好,爬树跟猴一样灵敏。一只手提几个8磅的水壶走路还身轻如燕”。

“那天我一听说出事就感到有他。他去年就去登山了,但登顶未成功,他今年肯定是志在必得,而且一定是冲在前头的。”杨磊的室友小陈说。好像这本身就意味着北大的一种精神,杨磊遇难后,他的同学在BBS上贴出杨磊喜欢的歌:“年轻的泪水不会白流/痛苦和骄傲这一生都要拥有/年轻的心灵还会颤抖/再大的风雨我和你也要向前冲。”

同期遇难的还有林礼清和雷宇,由于他们是今年的毕业生,记者无法找到他们的宿合和同学。卢臻、林礼清和雷宇都是国家二级登山运动员,其中林登过四座雪山,卢、雷各登过两座,杨磊去年也登过穷母岗日峰,5人之中只有张兴柏没有雪山经验。“这五个人是北大队现有队员中实力最强的结组,应该是准备最后冲顶的。”陈庆春对记者说。

北大一体的岩壁前

百合,黄菊花,纸叠的小白花,系在铁丝上的黄丝带,在阳光底下静静地飘摇、枯萎。(陶子 摄)

岩壁前沉默的凝望(贾婷 摄)

成长的故事

记者在北京进行采访时候,常常听到人说:“这件事,曹峻还没有说话呢,我就更没有发言权了。”这个曹峻,被人称作北大山鹰社“教父”级人物,他是中国冰川研究专家崔之久先生的间接研究生。记者曾经采访过崔之久先生,他坐在城市环境系一个堆满标本的狭小房间里,一只手的手指在50年代第一次登雪山时候,就完全给冻掉了。他在这个领域内非常受人尊重。而山鹰社的成立,也缘起自1989年崔老先生的一次关于北极的讲座。他一直希望在青年中提倡一种探险精神,而在中国,这个精神是温厚保守的固有传统所不赏识的。山鹰社出事时,崔老师早已因病住院,记者也未能再度联系到他。

记者费尽周折,终于找到了远在深圳的曹峻,在说明要为民间登山写一篇报道后,他沉吟良久后终于说:“除了这次山难,其他的可以说。”

“我是山鹰社的第一批队员,也是最初登山活动的参与者之一。”电话里曹峻有传说中的温和沉静,“1989年1月,首都高校成立登协,包括清华大学、地质大学、林业大学等。而北大1958、1959年开始就有过如地质和地理系等相关专业,80年代又恢复起来了。最初的核心力量就以这两个系为主。山鹰社是学生自发组织的,老师除了崔之久,还有研究大熊猫的潘文石。首任会长是86级地质系的李欣。刚开始时候,大部分加入的成员不了解,对登雪山这个概念有神秘化的色彩。起先我们就登登北京附近的山如海坨山、东灵山,还参加中国登山协会的攀岩训练。1989年下半年,开始准备登海拔6178米的玉珠峰。”

当时的体能训练,是在北大体育教研组教员郝光安指导下进行的,参考登协专业队员的训练计划和各种体育教材。1990年,曹峻当选为第二任社长。第一批山鹰社的老社员,就只有后来跟着潘文石做研究的朱晓健和北大出版社的胡东岳,后来还像曹峻一样,做着与体育和探险相关的事。88级的曹峻,1999年又考回北京大学“第四纪冰川”的研究生,他说:“这跟我想更深入地了解雪山,更有助于登山大有关系。”

从慕士塔格开始,他们有意识地利用一些技术,比如两人一组等。他们的日常训练,通常提前到头年年底,冬天到密云外及五台山,常规的攀岩在校园里进行。1995年与日本福岗大学一起登海拔7209米的宁金抗沙。“在那次联合登山中,我们学到了不少东西,因为本大学登山队(他们叫做山岳协会)机制比较完善。山岳学会以新成员为主,由老学员和社会提供赞助,而国内民间整体水平高,组织中还有不少已经毕业的老学员。他们更加开放一些,也可以避免目前国内大学登山社团铁打的营盘流水的兵的问题。因为培养一个成熟的登山者还是需要相当时间的。”

山鹰社在北大并不是大社团,但却是一个风暴眼。

据山鹰社秘书长晁婕介绍,社团现在每年都要招新人200名左右,核心成员30多人,很多人都是在山鹰社强度很大的训练中渐渐落下来的。“山鹰社的训练不仅是体能的锻炼,更是意志的锻炼,一个人很容易就融入到集体中了。大家跑步的时候会大声地喊这样的话一一‘存鹰之心,取鹰之志,习鹰之性,融鹰之神’。除此之外,山鹰社还有‘老带新’的传统。新队员锻炼的时候,每个骨干队员都会站在起点,你每跑完一圈他都会鼓励你,‘加油,加油!’‘还有两圈,坚持啊!’其实很多时候,你感到自己根本坚持不下北大“一体”的岩壁前来,但因为这样的激励,你坚持下来了。”政管系的汤杰在山鹰社呆的时间并不长,但他对山鹰社的训练和拉练活动感到十分震撼。陈庆春给记者找出了一份1998年登卓奥友峰时的训练计划,每一个项目的训练量都有严格要求,集训阶段,单日训练时间更达到了五六个小时。

“那是一个周六的中午,我们坐车到金山。那里有一个北大的植物研究所,一个小院落里有不少空房子,还有一个厨房。我们男生女生几人一组开始煮面条,一个很大的屋子,破旧的木桌,各种器具里面盛的白面条,大家搛着自带的咸菜……热气腾腾地吃着说着——这个情形我记得太清楚了:屋外面是山,植物,大自然的气息。我们谈论的也是山,雪山,高山。”汤杰说这是他大学中的最亮色。

离开山鹰社已经4年的陈庆春仍旧坚持,山鹰社就是一个大家庭。“说我们代表北大精神,不太确切。所谓登雪山是为了去一个美丽的地方,和那样一群年轻人共同生活,共同为青春创造一份经历。”

“奢侈”的运动

晁婕对记者说,学生本来就穷,没什么钱用于额外的消费。艰苦的生活确实能磨练人的意志,在山鹰社的每个人都有一个公平的起点,这里没有贫富贵贱之别。“其实一个山鹰社社员并不需要花费多少金钱,设备器材是社里的,大的活动费用也由社里出,周末活动一般实行AA制。”在最近到黄草梁的活动计划中,活动时间为两天,每位成员需交纳60元,多退少补。

而仁青平措退休前曾带领过法国、瑞士、日本、韩国、意大利、南非等很多国家的团队登山,他坚持认为:“登山运动尤其是登雪山是一项奢侈的运动。”仁青告诉记者,“主要包括装备费、伙食费、运输费、车辆费、人工费、登山管理费等。”

民间登山者冰水对装备进行了一番详解:“高海拔登山所需的装备复杂而且价格昂贵,帐篷是普通野营帐篷价格的三到四倍,还分高海拔用的小、矮、长的,和夏天用的低、大、高的。好的高山帐篷通常在1500元以上,更好一些的要3000元,瑞士产的要五六千元。睡袋最好是灰鹅绒的,重量仅1500克,可抗零下50摄氏度。我在零下20摄氏度时用,还直冒汗,市场价在1900元左右,但也可以通过团购以差不多1350元的价格买到。至于鞋,通常分两种,低海拔(低于4500米)的时候穿雪地靴,是塑料的;高海拔的地方则要穿上高山靴,上边有雪爪。如果碰上刚下的软雪,常常会穿雪板,防止掉到雪窟窿里边去。”

“内衣、内裤、秋衣还有袜子,都穿的是用C00LMAX材料制成的,具有透气保暖的功能,汗湿透了,但皮肤感觉是干爽的,就是外边摸起来湿漉漉的。这种材料制成的一双袜子要100多元,一条内裤则要500多元,一套保暧内衣要五六百甚至上千元。外衣通常用GORETEX材料制成,有很多层,最外层要必须透气通风,颜色要鲜艳,好的冲锋衣要4000到5000元。帽子、手套、袜子都要各准备不少。”目前公认的行情,一套像样的着装备齐了就差不多要1万元左右。

这样的孩子或许就是山鹰社未来的力量(陶子 摄)

(陶子 摄)

“每次大家差不多都要背25到30公斤的东西,包括小冰镐、小冰杖,用于结组、可以承受四吨重量的路线绳等。”冰水接着说,“炊具,通常两个人一个锅,高海拔四个人一个高压锅,一个汽锅,一些GAS罐,在煮开一锅水需要半个小时的山上,做一顿饭简直比什么都难。在通讯方面,通常一个登山队要配备两到四个对讲机,利用公共频道手台对讲,单个对讲机通常在1500元到2500元之间。多数业余队用海事卫星电话(因为据原西藏登山协会副主席仁青平措告诉记者,用海事卫星电话通话,每分钟的花费在15美元)。每个队至少要带两个全球卫星定位系统(GPS),防止其中有一个没电或者出问题,而好一点的GPS通常至少要3000元一个。”

而每一次登山同时又是一次浪费。大本营通常建在雪线以下的某个平台有水源的地方,往上再建几个通常标志为C1、C2、C3的营地。在那里,通常要放些帐篷与别的消耗品,最后往往冻在那里,为下一组的人做准备。但通常下山后再也没有体力拿走相当部分的东西,就扔掉了,“登山者经常涉足的山上通常有很多被抛弃的帐篷和其他零星装备,这些东西留在山上肯定不环保,但谁在下山时候不一门心思想着保住性命昵?而且很多人往回走时,多半已经是神志不清了。”冰水说。所有的装备花费只是一个开始。仁青平措告诉记者,每个登山队在登山之前都要向山峰所在地交纳登山管理费。以登珠穆朗玛峰为例,国内一个团队缴费在5000美元左右,而国外登山队则是每人5000美元,一个10人的团队光登山管理费就需要5~10万美元。国外登山队在登山所在地的开销也是很大的。比如进山交通费,国外团队进山按照1.5美元/公里收取。从拉萨到西夏邦马西峰有700公里,光单程的交通费就需1050美元。租向导的费用也很高,日本、韩国的登山队一次性可给向导3000美元以上,这还不包括向导的装备费、高山补助、奖励等等。美国的团队一般只租用1~2个向导,而日本的团队则可能租3~10个向导。还有牦牛的租金和人工费,国外团队一般一个人进山需3头牦牛和一个牦牛工,每头牦牛每天11美元,每个人工每天40美元。

北大登山队的资金链

就资金来源而言,北大队主要通过做活动寻找赞助商,一般每年几万到十几万不等。

第一次攀登玉珠峰得到了天津加利加发展有限公司的第一笔赞助:7500元和一些鞋。曹峻回忆:“这笔钱11人花最后还剩了。所需的装备,在当时国内几乎是空白,加上我们也没钱买,所以完全是从国家登山队的队员比如王勇峰、李致新个人那里借来的。睡袋地理系有一点,脚上穿的还是60年代老国家队员登珠峰用的老式登山靴,里边衬着狗毛。至于赞助回报,我们就给那个企业拍了几张照片,参加了新闻发布会,还给当时亚运会组委会在山顶上挂了个会旗。”

此后,1991到1992年,可口可乐公司赞助了山鹰社两次登山,分别登的是慕士塔格(7546米)和念青唐古拉中央峰,前者是山鹰社在希夏邦马山难之前睢一的一次登顶未遂。可口可乐公司每次给了2万多元赞助。而1993年,则是著名的卖方便面事件,他们卖了北京东福食品有限公司提供的7万包营多方便面,得到了5万多元,得以在当年登顶慕士塔格。到最后男队员们都会骑三轮车,与杂货店的老板们熟得不得了。拉赞助的方式,记者采访到的另一位山鹰社的元老,也是该民间社团惟一成为国家专业登山队员的孙斌说:“很简单,就是‘撒大网’的笨办法,每天有人值班,拿一本《京城御鉴》,从头到尾给各个企业打电话。一天从早打到晚,把那些有赞助意向的企业打上勾,给他们寄资料。他们对我们的要求,通常就是冠名权,拍照,做点有企业标志的T恤。”

从1994年开始,宝洁公司的飘柔和舒肤佳品牌成为山鹰社的主赞助商。据曹峻说,宝洁之所以赞助山鹰,是因为它们的品牌提倡“自信”,而登山能够最大程度地体现这种精神。“加上毕业后到宝洁具体品牌部工作的同学中也有山鹰社的成员,所以相对会比较顺利一些。”孙斌补充,“我认为他们的赞助,可以给我们登山的可能性。接受赞助,并没有传说中那么糟糕,因为企业从来没有要求我们一定登顶。比如,这次计划登希夏邦马西峰的时候,还远远没有拿到赞助,就难度上,也并非比去年登穷母岗日峰难。如果如外界传言的一定要一年比一年难,这次为什么不选章子峰?”

据陈庆春介绍,每次活动前山鹰社都有比较详细的预算,一般申请的数额和到位的资金出入不大,最多时十多万元,最少的一次4~5万元。

资金与探险的悖论

据记者从晁婕处得到的信息,这次北大攀登希夏邦马西峰的预算是10万元。算一下,他们在整个活动中的人均消费为6000余元,大致消耗应该如下:

来回往返车费(按硬座算)2.5万元;保险费3000元;西峰登山管理费3000美元,折合2.5万元人民币;进山交通费(按3元/公里计)2100元;租用牦牛费3000元左右;伙食费(按每人每天50元计)2200元左右;装备更新费不详。

而按照仁青平措的价格公式计算,如果一个10人的日本团队要登西夏邦马峰,除去所有的装备费用,他们一个人在西藏的消费将达到1.3万美元,10万元人民币左右。而更加财大气粗的商业登山队,如新西兰登山队,除拥有价值不菲的精良登山装备外,一个队员的其他消费可以达到4万美元合32万元人民币。民间登山者陈杰说“国际商业队有很好的保障。后勤保障好了,能极大地增加登顶的机会。比如国际商业队能保证每个营地里有睡袋、气罐和食品,不用像我这样辛苦。登卓奥友峰时,我从ABC出发时,我的负重将近40斤,到突顶时,我的负重也有20~25斤。沉重的负重大大降低了我登顶的机会,大大增加了发生危险的可能。以至于登顶下撤时,我体力下降,状态很不好,险些发生危险。”

在山鹰社登了6年山的陈庆春,并不认为资金卡住了山鹰们的生命。“此次登的是一座7200多米的山,从高度上应该不是太高;难度,我没有太多了解。而至于此次山难,确切的原因和细节还未出来,这里不妄加评论,但至少我不认为有了卫星电话、有了高山向导和搬运工就可以避免这次山难。”

陈庆春将登山条件分为两个部分:一,登山的基础设施和人员:首先当然需要一支团结的队伍,而后是基本的登山设备(主要是宿营装备、技术装备等)、后勤保障(交通、食品、医药、营地间通讯设施),一定数量具备登山经验的队员(这个要视山的难易以及以往的此山的攀登历史来定,一般在一半以上)。二,根据实际攀登山峰而做其他选择比如大家这里常提的高山向导、高山搬运工、海事卫星,还有在山里的值班车、山峰的最佳攀登季节等。

“据我的理解,第一个条件是一定不能违背的,否则就容易出事,或者队伍会矛盾重重。从条件一来看,北大队是完全具备的,或者说,他们在这里的很多方面做得已经很出色了。至于条件二,我相信是没有定论的,没有成文或不成文规定一定要这样或那样。这里我可以就我所知道的北大队以往的登山情况作一些介绍:

1.1993年,攀登慕士塔格(7546),山上的队伍很多,交通也相对方便(步行4~5小时到公路边),虽然高度较高,但没有太多技术要求。对条件二中的一些东西没有作选择。

2.1994年,长江源各拉丹东(6621),进山路线漫长(88公里的无人区),考虑到交通问题,在山里留了值班车,并配备了医用氧气。

3.1995年,攀登宁金抗沙(7206),山就在路边,但此前只有西藏登山队攀登,路线复杂且资料不够详细,请曾经攀登此峰的藏队队员在山脚下指点路线。

4.1996年,攀登玛卿岗日(6282),山峰材料清楚,本营到雪山乡步行(3~4小时),没有选择条件二。

5.1997年,攀登玉珠峰北坡(6178),山峰材料清楚,攀登路线较明确,离公路不远,未选择条件二。

6.1998年,攀登卓奥友峰(8201),山峰材料清楚,本营有多支队伍,且有联络官。但考虑8000米山峰的难度,请了藏队队员作为指导,并携带氧气,并配备了电台。”

毕竟坐缆车的人不是登山的人。“如果我们无限扩大对这些的依赖程度,那也许登山就不会有这么大的吸引力,并且登山的经费永远都是不够的。”陈庆春说。

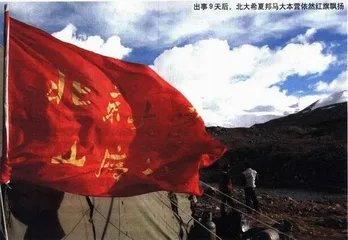

出事9天后,北大希夏邦马大本营依然红旗飘扬(格桑达瓦 摄/新华社)

【资讯】

希夏邦马西峰与反季节登山

山友陈杰及其朋友告诉记者:“关于这次山难的希夏邦马西峰,资料特别少,几乎可以说是处女峰。除了1982年日本京都大学登山队11人登顶成功过,但是下山时候,有两个人摔死了。原因是因为它是希夏邦马的卫峰,一般登山者更倾向于选择主峰攀登。罗赛尔就曾经说过,他不愿意登卫峰。很多卫峰只是作为侦察主峰情况之用,登的价值要小得多。但是两峰的气候条件有颇多相似之处。”仁青平措曾经攀登过希夏邦马峰:“和主峰一样.西峰的天气非常恶劣,天空总是阴沉沉的。”

对希夏邦马主峰的探索一直未停止。陈杰告诉记者,世界最顶尖的高山向导阿列克·斯洛1999年左右就死在希峰的C2营地,他是非常罕见的攀岩、攀冰、登山“三位一体”的高人,开辟过几十条“魔鬼路线”(即高海拔冰岩混合路线)。这些路线,任何人只要登过一

条,就可以在国际登山界立足。而1998年,费希尔的助手布克瑞夫也长眠于此,两者原因都是雪崩。1991年,现国家登山队的张志坚(当时是武汉地质大学的研究生),就是希峰山难的幸存者,他被雪崩打下了500米之遥。而两个日本山友死于非命,另一个活着的日本人,十个手指被冻伤,他是那次山难中惟一一完好的人。

山友们都说:“而1984年的资料至今,已经有很大不同,山体到路线全变了,所以挑战性特别大。它离喜马拉雅山脉有一定距离,气候有雨雪丰富的特征,容易发生雪崩。而雪崩一旦来临,就算配备了雪崩背心(背心上有一根管子通到后背,可以让呼吸出来的热气形成一个循环,避免人迅速冻僵),和雪下信标(一种电波信号,方便援救者发现),然后还需要有雪铲用来挖人。但人在里边,也不能维持太久,最多不超过半个小时,所以半小时其实与五天相同。”

有些著名登山家,比如日本的山田宏,酷爱反季节登山,比如冬天爬麦金利峰.还两次反季节登过珠峰。

赞助商、高山向导与豪华登山

奥索卡是国内生产高端户外产品的公司,其市场部经理冯文杰在接受记者采访时说:“我们目前绝对是中国大陆的NO.1,是专门为中国大陆地区定下的品牌,而户外的概念,仅仅在2000年底,才真正变成一种时尚。以前包括我自己去野外爬山,都是带一块塑料布,

夜里一裹,凑和一夜。”

从奥索卡提供的资料来看,它商业赞助的对象主要就是登山和攀岩,其中包括1998年赞助山鹰社登卓奥友峰,同年赞助清华登山队登章子峰。冯文杰说:“仅2002年,我们用在这些赞助上的费用就会达到二三百万元,尤其是赞助登山和举办登山节上。大学生登山队

对一次装备很爱惜,通常会当作传家宝,他们跟国外豪华的登山不同,但是起码让他们知道了户外是什么,这是新一代年轻人最需要了解的概念之一。”

刚从法国阿尔卑斯山接受为期一月训练回来的国家登山队队员孙斌说:“50年代开始的中国登山,是为了政治任务,主要是从各地质大学和军队中挑选队员,长期专门训练。70到80年代,开始与国外联合的历程,变成了一种形势需要,因为很多外国人想进入中国登

山。现在才开始民间登山的发展,体育总局把它列入全民健身计划中。”他强调,“其实,没有人会为了赞助而登山,登山中,更多人得到的是对个体极限的触摸,是危险的。而我们所做的一切,只能够减少危险而不是避免危险。”

“法国的登山发展了250年才发展到现在这样的水平,而高山向导就是维持这种探险精神的安全支柱。”孙斌说,“我们现在的当务之急就是培养自己的高山向导,而非以往依赖夏尔巴人。”

而世代以当高山搬运与向导为生的夏尔巴人,其实并不是有专业执照的,他们每个登山季节挣到的2000美元,已经是尼泊尔普通公务员薪水的两三倍。由奥索卡赞助成立的西藏登山学校,已经尝试着培养出了第一批“国产”高山向导。

孙斌在阿尔卑斯了解到,做一个合格的法国国家向导非常不易。首先,他必须攀登过高海拔山峰各15条经典登山路线,有一定难度,包含冰壁、岩壁和混合地形,15条经典滑雪路线,才可以申请报考。通常每年有2000人报考,只有200人取得考试资格,最后可能只有40通过初试。一周考试后,经过夏季7周(3000欧元学费)、冬季5周(2000欧元学费)的学习,成为向导候选人。如此保持两年,已经可以带一些简单路线,才颁给国际向导联盟(GIAM)发给的一个像卡一样的执照。最后回学校去参加为时4周的集训,每天都要考试,到这一步基本上都能过关了,最后才成为真正的商业向导。在高海拔登山中,向导非常重要,每条路线都有价格,其中也有向导公司作为中介。公司给顾客提供一个向导名录,顾客在其中挑选完后,向导要把佣金所得付给公司20%。一个博朗峰的国际向导,一天的收费是250欧元,经典路线全程收费约2000到3000欧元。他们是要负法律责任的,因为法国关于高山向导有立法保障。

电影《垂直极限》中的向导,最终技术高超地自己选择了死亡,而把顾客安全送到山下,这正是职业向导提倡的敬业精神。而2001年,死了三位来自广东商业登山顾客的玉珠峰山难,据大刘写的回忆文章说,很大程度上,是因为向导不专业而且非常不负责造成的。特别是遇难者王涛在千辛万苦回到C1营地后,发现帐篷已经被先行上来的向导撤走了,他就死在那里。孙斌说,每次他去爬那座山的时候,都会去王涛墓看望这个非常遗憾死去的山友。

“我们赞助有规范的登山也是为了倡导一种相对专业的精神。”冯文杰说,“目前国内民间,有些商业队比如俱乐部队很混乱,因为他们每带一个人上山,起码可以收到一万元钱,但是多数没有专业水平的人带,没有经过任何训练。尽管这次北大出事了,但我确信他们是经过严格训练的。”

“从人类登山的历史看,登山没有不死人的,有500人登上珠峰,就有500人在那里死去。如果去珠峰脚下看看,会发现一片坟茔,但多数不过是胡乱拿一点遗物埋下,多数人连遗体都找不到。但反过来,任何山难,都没有让人类停止探索未知世界的步伐。”冯文杰说。