清洗滇池100亿够不够

作者:三联生活周刊(文 / 庄山)

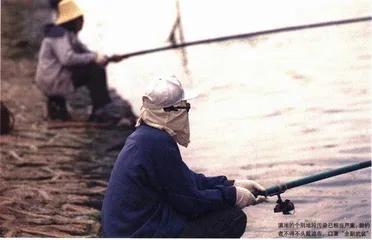

滇池的个别地段污染已相当严重,垂钓者不得不头戴遮布,口罩“全副武装” (史利 摄/Cnsphoto)

8月7日下午,记者来到距离昆明市十多公里的中科院蓝藻水华污染研究基地,研究站所在的地方叫小河嘴办事处,今年69岁的丘昌强是中科院水生所的科学家,如果单从他的打扮和黝黑的皮肤来看,很难把他与当地农民区分开。

滇池由海埂划分成草海(内海)和外海两部分,研究站的研究水域在滇池的外海,记者搭乘采水样的车来到滇池外海的研究水域,第一眼看到滇池,几乎误把它当作了一片草地,湖水呈现墨绿色,在大风中翻卷着绿色的浪花。丘昌强介绍说:“绿色的物质就是蓝藻,平时没风的日子,蓝藻积聚成厚厚的一层,由于蓝藻蛋白质含量高,容易腐败,散发的气味很难闻。现在,大风把蓝藻和气味都吹散了。蓝藻是水体富营养化到一定程度后的产物,它大量繁殖,在水面形成一层绿色‘油漆’,造成水下缺氧,同时也抑制了水面大型水生植物的生长。蓝藻往往有毒素,微囊藻、毒素对人体肝脏影响很大。目前来讲,蓝藻称得上滇池最严重的危害。”

研究站划定的水域长度是5.6公里,面积为6.01平方公里,这片水域被4道网分割成区块,每一个区块是不同的研究项目。一系列治理手段还都处在试验阶段,收到的效果并不能令人满意。

与研究站治理的区域相比,海埂边的南外海颜色显得更浓,沿岸边,在将近10米宽的范围内,长满了俗称的水葫芦。没有人能说清楚滇池从什么时候起变成了“又黑又臭的污水池”。昆明市滇池管理局新闻处处长杨曙文介绍说:“80年代中后期,滇池水质还属3类水;到90年代,水质逐渐恶化,外海成了5类水,草海更下降到劣5类。”

对水质恶化的原因,几乎所有的被采访对象说法都近乎相同地一致。他们认为,滇池流域占昆明市面积不到1/4,却是人口最集中、经济活动最发达的地区,而昆明市又位于滇池上游,使各种污染都向滇池汇集。此外,围湖造田等蚕食滇池的行为,致使滇池的面积由解放初期的330平方公里缩减到300平方公里,湿地流失大大降低了湖泊自净能力。而最为根本的问题是水量,滇池流域每年净来水量大约4.8亿立方米,每年用水大约12亿立方米,也就是说,最终入湖的水大约要经过三次污染。由于水量小,滇池换一次水至少要4年时间,无法实现自我净化。在这一系列原因的综合作用下,杨曙文认为“滇池不污染都不正常”。

1988年,昆明市人大颁布实施了《滇池保护条例》,作为国家三河三湖的重点项目,昆明市在治理滇池上的投资也相当巨大。保护治理滇池的资金筹集主要有各级政府投资、收取滇池水资源费及污水处理费、滇池治理基金、国内外贷款和社会捐赠等几个渠道。昆明市的生活用水在2000年时由0.95元涨到了1.2元,现在又再次涨到1.8元。但迄今为止,滇池治理究竟投入了多少却没有一个一致说法。昆明市滇池保护委员会办公室编印的《高原明珠滇池》中有一张《滇池污染综合治理项目一览表》,它总计的金额是48亿多元,杨曙文对这一数字感到很“冤枉”,她认为上报渠道不同,报的数据就不一样。她说:“截至2001年底,直接投入滇池治理的只有25.3亿元。”

尽管对资金统计有不同的说法,但就在这些资金支持下,昆明市进行了一系列工程建设,也正是这些工程引起了各方争议。

进入90年代,滇池的污染结构发生了明显的变化,杨曙文介绍说:“城市生活污水和农村面源污染各占总污染量的40%以上,而工业污染和内源污染分别都在10%以下。”针对城市生活污水治理,从1991年到1997年,昆明市投入4.2亿元建成并运行了4座生活污水处理厂。按昆明市城市排水公司污水处理管理处副处长王海玲的说法,“四个厂日污水处理量为36.5万吨,处理能力已达城市污水排放量的60%”。但滇池治理专家组副组长、云南大学生物系教授王焕校却认为:“因排污管网不配套,进入污水厂的雨水和污水不能分流,结果污水处理能力大打折扣,雨季污水处理率仅为11%,全年平均污水处理率顶多达到30%。”记者采访中了解到,这种说法其实已经是各方的公论。

第二污水处理厂是利用瑞典政府贷款项目建设的,总投资1.3亿多人民币,1996年开始运行。但在一些人印象中,该厂经常处于停产之中。厂长范文瑞解释说:“2000年明通河整改断水,我们厂确实停了将近一年时间。年底通水后,2001年,用了10个月才恢复正常,这段时间主要是为了恢复活性淤泥中细菌的数量。”第二污水处理厂设计日处理能力为10万吨,它主要是取位于厂前的明通河水进行治理,治理后的水直接排入厂后的盘龙江进入滇池。主管技术的副厂长车锟领记者参观了占地176亩的厂区,记者看到黑臭的污水变成清水的过程。如此规模的污水处理厂一年运行成本最少也需要1500万元,电力、污泥处理和人工成本各占1/3,每年的计划任务是在365天基础上减去18天维修量。然而,如此高额的建设投入和运行成本,究竟起到了多大作用呢?记者看到,流经厂前的明通河依旧是一河黑水,并飘散着腐败的味道;而在盘龙江的入湖口,江水污染程度甚至超过了进入污水厂的污水。污水厂的主要职责就是完成每年的计划任务,但依旧进入滇池的污水难道就是高投入的回报吗?

云南大学环境科学院副院长、软科学与系统工程研究中心主任陈琳对此看法是:“我觉得污水处理场上得太盲目,治理滇池要追求的应该是效力,每一个治理到位了才能形成良性运转。你什么都不到位,只能白费功夫。”

同样有争议的还有滇池草海污染底泥疏浚工程,一期工程疏浚面积2.83平方公里,占草海总面积的38%,共投资2.5亿。后续工程疏浚面积1.91平方公里,总投资1.41亿元。在全国内陆湖泊中,如此大规模的底泥疏浚属全国第一。但到什么程度才应该进行底泥疏浚,至今依然没有理论依据。专家认为:“底泥疏浚首先应当切断外源污染,否则泥疏浚了它又要沉积,这不是事倍功半吗?”

丘昌强说:“一些人最重视搞工程,因为利用工程有些人容易富起来,再一个重要的原因就是他们根本不懂生态学。”

记者采访过程中,许多人都认为滇池治理不见成效的一个主要原因是管理观念上的问题,对此,杨曙文感触最深:“过去十多个部门都是看着利益在管,其实谁都没有真正地管。2002年,修订的新条例出台,改变了过去多龙治水的局面,明确由滇池管理局一龙牵头治水,我相信,今后的滇池治理一定会出现一个崭新局面。”

何日现清池

专访云南省环保局副局长郭振仁

三联生活周刊:截至目前,滇池治理走过了几个阶段?

郭振仁:治理滇池的阶段性并不明显,粗略看,从90年代初开始的“八五”攻关,可以算作研究、认识、计划阶段;真正列为重点还是从“九五”开始。在综合治理的原则下,主要是治理点源污染,包括工业污染和城市污水两个方面。下一步,也就是“十五”期间,是在进一步完善点源控制的同时,加强生态恢复,退田、退塘、退房还湖,建立湖滨带,这是一个重点。此外,面源控制和引水补水方面也将加大力度。

三联生活周刊:您认为滇池久治不愈的主要问题是什么?

郭振仁:主要是三个方面的问题,一是客观条件本身限制,另外就是管理观念问题和资金短缺问题。我觉得首先应该强调的是客观的难度,城市在湖的上游使城市污水无法截流,而云南又是湖区经济,面源污染复杂严重。更重要的是,滇池补给水量太少。当然,我们也承认,一些工程存在不能发挥能力的问题。

三联生活周刊:许多人对治理滇池几十亿计的资金投入不见效果感到震惊,对此应如何理解?

郭振仁:滇池治理是一项复杂的系统工程,其复杂程度可能远远超出了很多人的想象。到2001年底,滇池治理的直接投入应为29亿元,按我看,几十亿的资金投入算不上多。日本治理琵琶湖,花了30年时间,总投入折合人民币1500个亿,到现在也就达到了4类水标准。

三联生活周刊:那么滇池呢?

郭振仁:“十五”期间,计划投资78个亿进行综合治理,目标是到2005年,草海消除黑臭;2006年~2010年目标是滇池水质有所好转,为逐步恢复滇池生态奠定基础;2011年~2030年目标是滇池水质明显好转,开始进入良性循环。