没有任何一点情欲的卡塞尔文献大展

作者:三联生活周刊(文 / 崔峤)

被奉为“现代贞德”的古巴女艺术家Tania Bruguera

媒体艺术家Viola第一次参加文献大展的时候26岁,对德语一窍不通。有一天他坐在长椅上看一个身材高大的老人悠闲地遛狗,老人走到他身边时停下脚步,用德语高声地叫着他的宠物,那只狗似乎听懂了他的喊叫。“哇,连狗都听得懂德语,而我却不能!”他这样想着。旅馆里他听到进入梦乡的人也在用德语说话:“他们居然梦话都说德语!”他下意识地想到这些,也知道他自己同样用英语说梦话。正是这种几乎失语的经历与感受对他产生了至关重要的影响;他的作品开始建立在一种有意识地使用镜头,而不是通过语言的对话交流上。

“对话”对所有人来说都是最基本的需求。穿过层层叠叠的观念和主义,永远充斥着互相理解表达的困难和错位不论在日常生活里,还是在充满着诗意和光芒的艺术领域里。现在的德国已经可以感觉到9月大选的各方造势,街头充斥着各路候选人的大幅头像招贴,一概微笑可亲、脉脉含情的眼光为辅,“对话交流”竟不约而同地被各党派选为标语纲领之一。被称为“全世界最重要的艺术展览”、5年一次的卡塞尔文献大展也不例外,半个世纪来堪称严肃认真的学术权威关注的也是最基本的这个核心,只不过每届经典盛会的社会环境和阐述角度不同而已。

费里尼的名言“艺术的本质是保守的”同样适用于此。本次第11届文献展非常政治化,是一个关于思考的进步保守主义展览,充分体现策划人OkwuiEnwezor的“后殖民,全球化,现代性”的主题。包涵了强大创造力的参展作品强调政治关怀与高度社会伦理参与,多是有力量的社会研究批评、深思熟虑的纪实调查及文献档案。基调冷静严肃,即便有批判或伤感的情愫流露,也多半内敛控制,拒绝短期娱乐、纯粹美学和个人矫情。虽然广泛涉及90年代以来的艺术议题,却没有局限于学术词义的深奥枯燥,明确立场反而更增加个性。曾经主持第5届文献展的瑞士策展人Harald Szeemann由此也不禁惊叹:“这届大展竟没有任何一点情欲,却又是那么有力!”作品类型涵括绘画、素描、雕塑、装置、录像、电影、摄影、声光,以放弃线性叙述的电影录像作品约60%,比往届要多,如同一个实验电影节。也许纪实和艺术的界限就是不可分的,艺术本身就不能脱离社会与现实。

“在一个政治、社会动荡与人类大规模迁徙的时代,艺术必须提出尖锐问题。对西方现代概念的误解是如此之多,也许对这种标志着特定的时刻的全球化不要太在意。”经历“9·11”后的文献展被策划人拐向政治化,不过并没有遭遇到太多的排斥或抗拒。自由民主总是理所当然地被和资本主义一起联想,被认为是一个完成了的过程。个人获得更多自由而社会并没有变得更加民主,根本上说民主还是一个没有完成的项目,或者是在进行中的工作。国家民族主义和极端主义的上升,全球化加剧民族宗教和政治意识形态的磨擦,不发达国家付出贫困化边缘化的代价,索要人权的天真忽略了文化的多元性等等却是民主允诺却没能实现的部分。

多元化所承认的不是西方化,而是弄清各种文化的不同之处,将各种差异之处联系起来,发掘生存处境的深度和张力,学会在多样性中生活并有所创造和交流:人可以虚弱或者猛然出击,可以同时是流浪汉和官员,或者身份多重而混杂,在接触过与想象中的文化经验之间穿梭自由游走。

“不分年龄资历,不分地理文化,不分学科领域。”策划人在谈到挑选作品和艺术家时说明,没有固定的标准来影响选择。就艺术家的文化背景来看,此次文献展堪称有史以来最开放、最具全球多元面貌的一次:118位艺术家中超过1/3来自“第三世界”:16位来自非洲大陆,12位来自拉丁美洲,近10位来自东欧,19位来自亚、澳与中东地区。新加坡网络艺术小组Tsunami.net的两位成员是最年轻的入选者,今年不过27与29岁。仔细看这些“第三世界”艺术家的定居和工作地点,却大多在美国和欧洲的大都市,只有1/5仍旧居住在原国。地理及文化的分界不再那么清晰可辨,其实也是本展主题“全球化”的生动例子:“展览如同一张地图一样帮助我们综合地理解其他文化,是以领域而非地区为基础,洲际是一个完全不重要的概念,不应被简化为参展艺术家的数量比例。”年龄在60~80岁的名单一长串,面对市场或艺术圈不停地追赶流行,力捧明星的趋势,策展人采取的是不妥协的态度。

艺术是享受的对立面,每个观众都是多多少少的社会学家或者心理学家,参加这种日益大型化的展览给艺术家带来越来越大的压力。一个著名的德国艺术家曾经描绘到:“你必须用足够多的作品装满一个又一个展览。你或是让你的艺术思想进入一个再循环,或是从事一些实验性的创作——这听起来很不错。但你不能不断地修改它,因为展览已经结束了,它就像是你工作室的未完成之作。策划人就像歌剧中的女主角,你期待着他们穿着漂亮的斗篷,款款走来,大喊大叫。”

这次展览里还有50年代或者70年代的乌托邦建筑作品设计,放到今天一样有效和乐观,仿佛艺术的能量在时间的河流里相互交错,呈现同异,另一方面也怂恿人们拒绝一厢情愿地不停推测未来。第1届文献展是欧洲的当代艺术观点,而现在是全球化的观点,不过两届的文化社会背景和艺术政治化竟然有不少相似之处:1955年,文献展的创始人Arnold Bode也尝试通过艺术政治化,重新连接德国和欧洲以及世界的对话。当时战后破坏的Fridericianum美术馆还未全部修复,齐聚所有20世纪的重要流派和煌煌艺术巨匠,Bode获得了巨大的意外成功。

德国现任财政部长Hans Eichel从33岁起就担任卡塞尔市长16年,作为最高地方父母官和对文献展的感情深厚,现在的部长办公室里还挂满了历届卡塞尔文献展的招贴画。他回忆当时卡塞尔的官员们对不管不顾的Arnold Bode总是战战兢兢,一听到他在来市议会的路上都会借故躲开:“他是一个特别有创造性的人,但是非常闹腾,要求极多,缺乏对金钱的基本概念。一次他开口要400万,我问他:是美元还是马克?他很干脆:不知道!那个时候1个美元可是值4个马克。”

此次文献展1280万欧元的预算让策展人的前后4年筹备有较大的伸展空间。尽管获得德国联邦政府、黑森州和卡塞尔市等三级政府的经费拨款与许多大企业赞助,超过一半的预算仍须依靠门票画册、艺术家作品的收入来平衡。有一些声音批评展览的商业味道越发浓厚,其实如果展览作品好,商业又有什么关系呢?20万人口的卡塞尔北部城区失业率高达20%,和阳光下一派艺术辉煌的文献展主会场Fridericianum美术馆好像很不相容。美术馆典型的欧洲式高廊阔柱,前面广场上的3棵橡树会让人遥想20年前第7届文献展的传奇:德国绿党发起人之一的大师Beuys生平最著名的行为作品:他要送给卡塞尔城7000棵橡树,却要面对民众的巨大压力和误解。从他亲自栽植第一株橡树开始历经5年,1987年博伊斯逝世一年后由他的儿子终于完成了整个“社会雕塑”:第7000棵树苗的完工。

当时的博伊斯也许想告诉人们:自然是最好的哲学和艺术老师。它们在无始无终地变幻着,不停的结束开始,永恒自得。在现代社会巨大的压力和信息洪流面前,人们普遍缺乏判断力,真正确定而可以相信的事情太少了,生活中更多的是不安紧张,只不过是每个人有意无意离开它的距离不同。7000棵橡树也不能让卡塞尔成为一个很美丽的城市,在地图和高速公路牌上,它经常谦虚地介绍自己是“文献大展之城:卡塞尔”。

日本艺术家On Kawara自称,“到文献展开幕日2002年6月8日活了25763天”。他的作品名称为《一百万年》,每天中午半小时,一男一女在展厅中央的透明玻璃房里,目无表情,轮流宣读着过去遥不可及的一百万年中的每一年代数字。从超越我们一般理解力之外的公元前998031年一直到公元1969年,快的近乎荒谬,一秒钟一年,许多人赖以生存的时间也失去意义。下届文献大展5年后的到来看来只是5秒钟的事,艺术有时候真是无穷无尽的虚幻飘渺,让人好生喜欢。

奥克维(Okwui Enwezsor)

“全世界最重要之当代艺术展览”的策划人奥克维(Okwui Enwezsor)

上一届文献展的策划人是法国的卡特琳娜·大卫,曾因公开标榜“西方中心主义”和晦涩理论性的展品招致尖锐批评。此届卡塞尔文献展选择了38岁的尼日利亚裔自由策展人奥克维,德国媒体先是对此决定大感吃惊,又普遍叫好:这是卡塞尔文件展历史上第一位非欧洲籍,且还是位出身非洲大陆的黑人策展人,展览的文化多元主义终于能够得以最大展现。作为诗人、策展人、出版人的奥克维在有100多种语言的尼日利亚长大,经历流亡战争,后来在美国求学,通过朋友从政治学出身转到艺术策划领域。他一直致力于非洲现代艺术的研究和组织工作,致力挖掘埋藏在现代社会变迁底层的后殖民与全球化之间的复杂关系。他在纽约是自由策展人、出版商和编辑,创办了一份《当代非洲》艺术杂志,并在芝加哥为艺术学院做当代艺术展览的策划,先后在古根汉姆博物馆策划“非洲当代摄影展”,主持“第二届约翰内斯堡双年展”和以非洲独立运动为主题的“短暂的世纪”(The Short Century)展,是艺术界策展人中的新星。

本届文件展最大的特点无疑是所谓“五大平台”架构的提出:五大平台虽环环相扣,但各自独立存在,前四个平台透过言语与文字论述,早在一年半以前即依序在维也纳、柏林、新德里、拉哥斯、圣路西亚等地,邀集国际和当地社会学、人类学、政治学、经济学等不同领域的学者,就“未实现之民主”、“与真理进行的实验:变化中的司法制度、真理与和解的过程”、“克里奥文化特性与克里奥化”、“围城:四个非洲城市:自由城,约翰内斯堡,金夏沙与拉哥斯”等议题进行讨论。第五平台通过视觉呈现,亦即文件展展览本身。

参展部分艺术家及简介

芬兰女艺术家Eija Liisa Ahtila的幻听和幸福

英国黑人艺术家Steve McQueen

Steve McQueen的第一个录像装置“Western Deep”带观众身历其境经历了一场压抑难挨的“地狱之旅”:伸手不见五指的黑暗中,随南非矿工下到全世界最深的南非金矿矿井,一直下降仿佛没有尽头。奇怪的噪音,陌生异化的节奏,潮湿的岩石墙壁,流汗蜷曲的身体,让人窒息。

另一个从空中环视一个加勒比海孤岛的录像取材历史事实:1651年原住民印第安人反抗法国殖民入侵失败后选择了集体死亡。无穷尽的亮光背景,一个男人在天空里飞翔,不同形状和年龄的身体从或远或近处落到地面,模糊的面目和形状,仿佛他们是从时间里坠落。轻声的歌唱,流动的画面里充满自由的幸福,每个参观者都意识到只有死亡等待在前。被奴役和被殖民统治是最极端的暴力,自由和死亡在此等同。美学上极像莫奈的画,却让人感觉天堂是没有意义的希望。

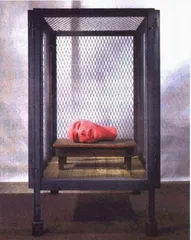

被奉为传奇的91岁法裔美国女艺术家Louise Bourgeois,参展年龄最大的艺术家

她总是迅速决定她的行为:合弃数学,改学艺术,1938年从法国来到纽约,嫁人。对她父亲的失望和童年噩梦是她的艺术动力:父亲十多年和她的保姆有性关系,“我必须对住在我们一起的父亲情人视而不见,对我母亲的痛苦视而不见,对我自己有点虐待兄弟视而不见,对我姐姐和街对面男人的变态关系视而不见。我的生活充满了疯狂的母性爱。作品看上去每每不同,主题却都是相同的:对恐惧的摆脱。在它面前躲藏、逃跑、表现、驱除、耻辱,最后成了对恐惧的恐惧。”

她是女性艺术和心理装置艺术的带头人。金属丝网的牢笼憋闷,干瘪松弛的玩偶,断头被绞死的头部,存在的负担在展厅里被灯光打亮,如同圣骨盒一样。死亡和性合二为一,记录下所有威胁和作为女人的缺憾:性幻想。

被奉为“现代贞德”的古巴女艺术家 Tania Bruguera

多年来一直坚持留在古巴,现在也常住美国,1968年出生。在她的行为艺术和装置作品中显现出被征服的“沉默”的肉体,这种沉默同时也是作为“抵抗”的方式。

25岁之前是钢琴家的德国观念艺术家 Hanne Darboven

生于1941年的慕尼黑,深受极限主义影响。1980年以后按照她自己明了的音乐结构法则组合数字,代表时间河流的日历数字可以转换成声音和乐谱。Fridericianum美术馆圆顶大厅整个三层楼的空间全用来展示了她不同时期的代表作,以钢笔工整有序地写满了数字的3898张A4纸:以数字、线条和几何图形创造的《数学文学》、《数学诗集》、《数学乐曲》。

杀晕了的中国艺术家冯梦波

杀晕了的中国艺术家冯梦波

冯梦波是中国最早进入数字艺术和电玩的艺术家,将备受欢迎的计算机游戏Quake作进一步发展:依自己的形象创造了《Q4U》游戏的主角:光着上身,下着绿色军裤,一手握步枪,另一手拿着数字摄录像机的“冯梦波”,整个交互游戏搞不清谁是谁,但彼此追逐杀戮,混淆真实虚拟。冯梦波连续第二届参加文献展,他的CD-ROM作品《我的私人照相簿》曾在1997年文献展上展出。

被奉为传奇的91岁法裔美国女艺术家LouiseBourgeois是参展年龄最大的艺术家

《陌生天堂》里的杨福东

1997年开始拍摄这部35厘米黑白电影《陌生天堂》,但一直未完成。以定焦镜头长时间拍摄中国山水画的过程作为序场,强调“笔、墨、气、韵”,重写意和求虚实和谐作为整部电影主题:一对时而平淡、无聊、疏离、不安、郁闷的杭州年轻人的生存状态,和杭州的转折变迁。有30年代默片的味道和人物表情,写意感性的画面。中间有一段,男子到医院做听力测试,复述“建设社会主义,计划生育,五讲四美,爱护公物……”好像有点波普了。

偏执的德国艺术家拍档 Bernd & Hilla Becher

从50年代末开始,严格按照自己的规则记录世界,通过静物摄影大量收集某建筑类型或风格所产生的不同面貌,强调艺术史中文献的阐述作用。

芬兰女艺术家Eija-Liisa Ahtila 的幻听和幸福

康德说:“幸福是一种想象力的理想。”一个出现幻听和幻觉现象的女子不再能够分辨声音的真伪,内在潜意识的想象与外在真实世界混淆交错。叙事灵活,略带迂回,细致描绘现代人出现的焦虑和异化危机。要想独自地生活,必须社会地生活。

(图片除署名外均为本刊资料)