一根筋黄荟

作者:王小峰(文 / 王小峰)

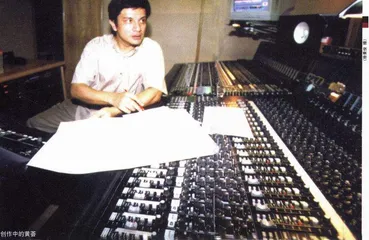

创作中的黄荟

《东方大峡谷》:基本上以纯器乐为主

黄荟选择了让他很多朋友都不理解的道路,他从上海音乐学院作曲系毕业后,本来有机会可以在国外继续深造,但是他回来了。本来他可以像很多做音乐的人凭借一技之长在音乐圈里混口饭吃,但他放弃了。本来他可以用一种最捷径的方式来创作自己的作品,但是他却非要在中国的高山丛林中兜一个大圈子……他说之所以选择自己的未来,是因为自己一根筋。

“最早肯定是一个生存问题。在学校就面临这个基本问题:到底以后干什么。那时候有三条路可以选择,一个是继续做学校教的那些东西,还有是做现代前卫的东西,再有就是出国。”黄荟说。后来黄荟真的出国了,但出去之后才发现,在国外做一个音乐家很难,因为音乐家很难找到工作,尤其是中国的音乐家。这次短暂的留学经历让黄荟悟出了一个道理,要想做音乐,还是要回国。而这次出国让他有一个不小的收获,就是当他在唱片店里看到一张张NewAge和World Music唱片时,他隐约看到了自己的未来。

“有一点我比别人觉悟的早,一个是对现代音乐的觉悟。上学时候,后几年不太介入现代音乐的争论中,尽管它美学上有很多价值,它代表一些似乎前进的东西,但我不喜欢它。还有是对流行音乐的觉悟,1988年,当我想介入流行音乐时,发现流行音乐也不该我做,我的年龄和感觉已经不适合做这件事了。实际上那个时候我就在注意,New Age和WorldMusic已经很泛滥了,但还没有合流。我非常敏感,搞这种音乐的人,都是学严肃音乐出身的,他们都有边缘性意识,他们都站在严肃音乐和流行音乐之间。着眼点是非主流,所谓非主流,就是寻找东方色彩和非常见乐器来表达非主流的声音,比如人声器乐化。当时觉得很有意思,但中国没有。”

但当时在国内,还没有人意识到这类音乐的存在以及它的商业价值,直到《阿姐鼓》取得了流行音乐式的成功之后,人们才意识到,中国最民族的音乐完全可以和最现代的东西结合在一起,完全可以走向世界。“但是这种事情只能少数人干,在外国会有很多人投资来做,在中国风险很大,如果失败,连出版的机会都没有。”黄荟在回忆当时的情况时说。

当时制作一张New Age风格的唱片,会面临许多困难。在录音方面非常复杂,很多乐手、录音师只有简单的录制流行音乐的经验。黄荟说:“在制作之前,我做过很多思想准备,比如尽可能找音乐学院出来的人,因为我也在音乐学院,知道怎么跟他沟通。非音乐学院的,那就是交朋友,他可能对你的事情不感兴趣,但对你这个人感兴趣,所以愿意跟你合作。还有一个原因,就是当时流行音乐的危机,没有新的样式。所以,那时候好多人在寻找新的音乐样式,在你做一种新的音乐样式时,人们觉得这不是件坏事。其实当时好多非常规乐器的结合并进行非常规的演奏,很多人不理解,录每件乐器时大家都有摩擦。”

而另一个最主要的问题是采风。现在很少有音乐家到民间采风了,80年代,一些官方机构的采风经费取消了,少有的有组织的采风也都变成旅游了。对投资制作出版唱片的公司来说,早就没有采风这个概念了。但就是在这一点上,黄荟做出了与别人不一样的选择。“想做这种事情,就必须自己采。当时这种想法很不入时。比如我第一次去云南采风,很多人都在嘲笑我:你自费采风?有病啊?很多人当时都想采风,但投资人不想出经费,所以就不去。”

黄荟之所以坚持即便自费也要采风,是因为他看到这种音乐的发展趋势,“这种音乐在中国肯定是一种支流,但我坚持到一定时候肯定会变成主流,因为我自己也会不断完善。现在文化上说得最多的就是接轨,实际上就是你选择的态度和人家选择你的态度。中国的方向肯定是进入国际环境,做这种事情,实际是做一个品牌,形成一个品牌,需要一个漫长的过程。”

从另一个方面,黄荟认为创作就必须走进生活。采风实际上的艰苦远远超出他事先的想象,在一些险峻的地区,稍一失足,就会从斧劈般的山上掉进咆哮的怒江。但黄荟始终认为这是值得的:“在采风时,你只有用自己的身体来承受,用金钱解决不了问题,因为钱花不出去。当时没想到有那么多的苦,只是觉得这种音乐在都市里听不到,这种感情是对都市感情的最大补充,是逃避现在生活状态和生活节奏的都市人的一个选择,所以必须到那里去寻找。在都市里想象出来跟你进入到那种环境产生的感觉是不一样的。去了之后才感觉到都市跟乡村现在的差别太大了。生活是贫困的,但风景都是很奢侈的,对艺术来说,很不容易产生一些可以燃烧起来的东西。你必须进入他们的生活,回来之后你才能沉淀下来一些东西。”所以,此前有4次比较大的采风都是自费的。

黄荟——要写遍中国的山水

这次苦行僧般的采风之旅让黄荟先后拿出了《云之南》、《云之南Ⅱ》和《东方大峡谷》,3张把原汁原味的云南少数民族音乐与现代音乐结合在一起的唱片,果然在国内外引起了反响。用黄荟的话说:“《云之南》的商业效果足以让他们(唱片公司)兴奋了。” 值得一提的是,这种制作成本高、周期长的唱片,却让唱片公司打消了顾虑。对唱片公司老板来说,如果失败,也就是做砸一张引进版港台唱片的成本(实际上唱片公司每年要做砸很多引进版港台唱片)。但如果成功,至少唱片公司在对外交流时可以自豪地拿出自己的拳头产品。出人意料的是,黄荟的这5张唱片在市场上都给唱片公司带来了利润。

1998年,黄荟曾经制作了一张《苏武牧羊》,这是一张命题唱片,所以在很多方面限制了他的发挥。《苏武牧羊》实际上是在表现一种气节,但由于这个故事离今天非常遥远,因此无论怎样,都感觉是个空壳。“做完《苏武牧羊》之后,想有一种解放的感觉一一不能再做这样沉重的东西,一定要做些轻松点的东西。另外也在寻找可以让别人兴奋的东西,在商业上可以成立的一个兴奋点。当时的热点是西藏。选择云南,是因为这个地方一直以来就处在蓄势待发的状态。当时想选择一种市场上没有的音乐样式——重唱。”

实际上,黄荟在去云南采风时候,就已经给自己制定了一个规划,那就是要制作几个系列唱片——风情系列和风光系列。《云之南》属于风情系列,更多采用吟唱方式,把人声器乐化。而《东方大峡谷》属于风景系列,基本上以纯器乐为主。黄荟还有更大野心,那就是他要写遍中国的山水。甚至包括东南亚在内的民族音乐,都列入他将来的计划中。他说:“我觉得亚洲音乐色彩在国际上还没有确立。只有印度音乐做得比较好,其他还是比较民间和当地状态。很多地区的音乐很丰富,还没有被弘扬过,所以这件事我想做。想让外国人喜欢中国音乐,第一要他们了解中国音乐,第二是西方人对中国音乐感兴趣,并把它介绍到国外。比如一些国外音乐家在他们的作品中引用中国音乐。中国现在还处在第二个阶段。现在中国音乐还不能摆脱西方承载的东西,只能提供软件,硬件没有。如果有了,可以自豪地说,我们也有自己的地位了。”

在黄荟的记忆中,有一个情景他忘不了——国外唱片店里码放的各种来自不同国家和地区的唱片,唯独没有中国现代音乐。他想要填补这个空白,他想要让世界认可中国音乐的样式。所以他说:“现在的唱片数量还不够,当每个系列的唱片达到一定数量时,人们自然就认可你。”他还认为,“让世界认可中国音乐样式的捷径是要炮制出一个世界级歌手,中国一直缺少这么一个人。”的确,因为一个鲍勃·马利,世界知道了牙买加雷吉音乐;因为一个拉维·尚卡,世界知道了印度音乐;因为一个尤素·恩道尔,世界知道了塞内加尔音乐……

黄荟已经录制了5张带有世界音乐色彩的民族音乐唱片,但除了一些小圈子之外,没有人知道这个人是谁。他不善于和媒体打交道,他更喜欢跑到有音乐的地方。当今天人们想尽办法寻找到一种成功的捷径时,黄荟选择了一种复杂的弯路,但如果将来有一天中国音乐被世界认可,我们又会发现,黄荟今天走的弯路,恰恰是明天的捷径。