随口北大/关于北大

作者:三联生活周刊(文 / Santamony Mpmode)

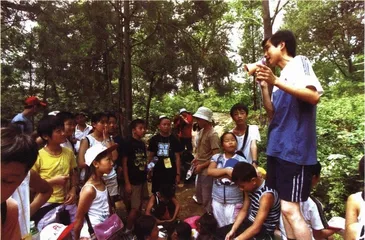

北大是许多人心中的一个情结,把孩子们带到这里来旅游,是希望有潜移默化的作用

(庄健 摄)

随口北大

Santamony

当初上北大有点糊里糊涂,本来准备考另一个学校的研究生,临考前3个月得知那所学校不招生了,思前想后痛苦了几天,后来想想干脆考北大吧。倒并没有对北大仰之弥高的意思,从专业上讲北大的那个系并不是很强,只是记得有一年冬天去北大找中学同学,站在结冰的未名湖上,身边那些打冰球的哥们儿突然让我有一种很向往的感觉。我最终没能在北大学会滑冰,倒是有一次在冰面上溜达,一条腿踩进冰窟窿差点变成落汤刨冰鸡。

进北大后听到的第一句民谣就是:“北大三大害:校警、民工、研究生。”这当然不乏调侃之意,说校警是因为他们值勤六亲不认,说民工是因为他们施工惊天动地,说研究生则专指像我这样本科在别处念,硕士在北大上的人。

这话听起来着实别扭,我认认真真考取北大,怎么就成了一害了?后来从北大BBS上觅得一条理由:这两年北大研究生院上足马力扩招,造成考生质量下降,想要戴上“北大光环”,“考研”比“考本”容易得多。另外据说和“北大原装”相比,外校考生的学习态度普遍懒散,对

继承北大严谨治学的传统多有不利。如果不是怕授人以柄说我素质不高,这套说词足以让我气极骂人,后来我知道这类说法顶多只是极少数人的意见,尽管时常能在网上掀起热烈讨论,但在日常生活中极少有这方面体会。这也是我很快喜欢上北大的原因,这里有一种宽容的、利于融合的氛围,至少在我感知范围内找不到“内与外”的分野。整整三年中,不曾有任何一个“原装生”在我面前流露过某种优越感。

现在社会上鞭笞北大已经成为一种时尚,这里当然有希望北大办得更好的意思。责难的焦点似乎是北大人目空一切、眼高手低、传统丧失等等,我倒觉得很难为北大人归出一种或几种共性。最深的体会是在北大什么样的人都能被你碰着,视野里时时有新东西闯入,也许这就是对北大兼容并蓄传统一种最粗浅的理解。

其实北大和其他大学相比倒是有不少共性,例如图书馆里总是坐满考G考托的学生;占座是日常生活的一件大事;总能遇上好教授和一些不敢恭维的教授;食堂里饭菜口味一般尚且可食但一看价格就觉得反胃……如果说在北大有遗憾的话,那就是在这里学到的专业知识没有想象中多。一方面是自己不够勤奋(和性格有关,和非原装无关),另一方面学校提供的资源很难达到理想状态。说这话颇有身在福中不知福之嫌,北大清华是国家高教拨款的优待对象,对此网上早就充斥“北大清华宁有种乎”的呼声,但我的实际体会是,北大目前的师资条件对于维持她的学术传统实在是捉襟见肘。就拿我所在的学院为例,大家辛辛苦苦读了三年,最后连北大规定的学分都没凑满,原因是学院处于初建阶段,屈指可数的几位老师要照顾全院十几名研究生和几十名本科生,一些必须的专业课程实在找不到授课教师,最后不得不从课表上抹去。

关于北大

Mpmode

有时候传说比事实更加重要。就好像作为海洋的未名湖和那些水底的诗人,或者关于博雅水塔佛教渊源的一系列自行繁衍的故事。经常在北大和清华两地游荡或者参观游览的人士会有这样的感觉,尽管同样的花树掩映,但清华其实更像是被各色建筑物点化的广场;而北大,身陷在它起伏曲折的道路系统中,恐怕连心率都会被折叠起来,而且没有展开的机会。

当然出路并不是完全没有。北大毕竟是有神话有传奇的地方。我不是指关于兼容并包的那个著名原则。因为有时候你会觉得,等到兼容变成了收容,而收容又再变成淤积,最后惟一能够被指望的,不过是一些不知所谓的“积淀”。我是指那些文科学生耳熟能详的英雄事迹,包括火烧赵家楼的英武行动,包括《新青年》一呼百应的风骚往事,包括死于绝望、幻想和脑溢血的诗人们,从绝望、幻想和脑溢血中生存下来的诗人和一年一度的诗人集会,以及那座远离燕园的红楼和图书馆里那些盖着名人印章的藏书。只要认同这种由神话诱发的传统,任何人就都能在一条朝向历史,不,历史性的隐秘通路上如鱼得水,自认得意,然后忘形。

1998年美国无耻摧毁驻南斯拉夫使馆之后,我跟其他同学一样在学校参加了一系列群众性活动。有一天晚上,蜡烛和口号声又逐渐在校园响亮起来,我从宿舍跟上了一支队伍,然后经过静园和二体之间的夹道,大概是要准备走出南门。但是等队伍走到三角地前面的柿子林时候,我不幸听到了一个男性外国友人跟他身边一个身份不明的女性倾吐他内心的激动:“我们正在成为历史的一部分”,然后我就跟这支队伍失去了联系。

能进入历史当然光宗耀祖,至少也能补救生活的无聊。但是以这样的方式进入历史,从某种意义上来说也就是复制历史。而问题恰恰在于,也许历史并不需要复制。而且,这种来源于个人冲动的行为,是否真的能够担当历史的要求也是一个问题。更重要的问题在于,这种进入历史的冲动,实际上来源于北大传统的一个空缺。

根据五四传统,北大学生会被别人和自己传说成一个直接的政治活动力量,而北大则因此被看成是一个政治活动的发生地,甚至会被当成是承载政治力量的机构。也许正是出于对这种错误而且危险理解的反拨,陈平原教授才会在各种场合强调学术的重要性,孜孜不倦地重建北大的学术传统,清理它与国家的历史之间的微妙关系,北大才会强调自己作为研究型大学的定位。但是,北大可以成为世界一流的研究机构,以及一流的学术准备队的训练场所,可作为大学而不是研究所,它也同样需要承担教育的责任。简单的算术就能说明这个问题。北大每年都有大批毕业生,这些人不可能都加入学术准备队;另一方面,北大也不该像工科院校或职业大学那样仅仅变成一个专业知识和技能的训练场所。但这个专业知识和技能之外的教育应该有什么内容,大学到底应该承担什么样的教育责任,我觉得现在老师和学校想得都并不清楚。在这种情况下,校园中人的行为就只能依赖过往的传统。

资讯

世界一流大学的评价指标

对世界一流大学的评价指标的确立,美国则走在世界之先。

1987年,《美国新闻与世界报道》开评价本国一流名校之先河,每年对全美重要大学和学院以优劣排序公布结果,俗称美国大学排行榜。它根据美国卡内基教学促进会1987年公布的高等学校分类法,把得到认证的14类大学和4年制学院(1994年为1400所)简化为5类,即国家级大学、国家级文理学院、地方大学和学院、地方文理学院以及专业学院,然后分别进行调查、分析、评选和排名。

排名内容基本上是两大类:对学校院系领导人的调查和这些学校提供的各种数据。以对国家级大学的排名为例,评价指标体系包括有15个指标:学术声誉、学生选择、教师资源、经费资源、毕业率排名、校友满意程度、校友捐赠比例、新生的SAT/ACT(SAT是Scholastic Aptitude Test的简称即学习/研究能力测验,ACT是American Collage Testing的简称即美国大专院校考试。)百分位数中间值、学生成绩居高中班上前10%的新生比例、接受入学申请的人数比例、具有博士学位教师比例、全日制师生比、学生平均教育开支、学生毕业率。在实践中,一方面美国社会乃至全世界都不同程度地接受了以上述15项指标为基础的一流大学排行榜;另一方面,人们在谈到一流大学时,最重要的是前4项指标,即学术声誉、学生选择、教师资源和经费资源,而“学术声誉”则始终突出在第一位。

有专家指出,根据国际通行的评价标准,总体来讲,北京大学应处在世界大学体系的第200~300名之间,而其他若干所名牌大学则处在300~500名之间。北京大学校长许智宏表示,北大百年校庆后规划第二个百年的发展前景,制定了《北京大学创建世界一流大学计划》,准备用17年左右的时间,在2015年前后将北大建设成为“综合性、研究性和开放性”的国际公认的世界一流大学。

西方各国先后经历了高等教育发展的“黄金时期”