半透明的土地拍卖

作者:三联生活周刊(文 / 柯立 朱文轶)

有的年份,香港的地价收入能占到政府财政收入的1/3,操作相对规范、透明“空手道”与“暴利”

民营独资企业昌盛集团(化名)近几年在某省房地产企业前十名中有一席之地,在他们的数据比较中,地方现在的地产开发已经不如北京有空间了。选择进入北京,成为这家公司的战略转移。在北京地产市场,这家公司的代表说:“我们有资金和人才,缺乏的是土地。”

昌盛集团选择了与地方诸侯合作,仅今年就有3个人项目同时启动,这3个项目都是与区房地产公司合作,对方出地,昌盛集团负责工程建设等一切事宜,楼盖好后,双方再按协议分成,皆大欢喜。

集团北京公司的负责人向笔者透露:房地产业的技巧很多,一个项目只要启动起来,把工程开工许可证、销售许可证等五证办下来,就可以对外卖房子了。而在北京销售回款很快,一个几亿元的投资项目往往只需几千万元资金就可以滚动发展,根本不需要做前期投入几个亿的傻事。公司前期在城南开发的住宅小区,主体建筑是两幢22层和两幢17层的商品房,仅销售了其中17层高的一幢楼,整个小区的投资全都赚回来了。

昌盛集团之路,其当事人也坦言,是“旧办法”。北京房地产研究会前副会长、高级经济师戚名琛说:“北京市的一手地十分难弄,中央的一些单位都求而不得。在媒体非常热闹的那些地产‘大亨’,人们多半想象他们关系硬,在外地也许能呼风唤雨,但在北京就行不通,能拿到二手、三手的就不错了。”

如此格局,戚名琛说:“有了投资空间,一些玩‘空手道’的炒家利用各种关系资源和手腕当土地‘倒爷’。”戚给出的证据是:目前京城注册的4000多家房地产公司中,70%以上并不实际开发,而是炒卖廉价或无偿取得的“项目开发权”,有的“项目开发权”一倒再倒,价码越抬越高。北京二三环路以内的“项目转让费”,按规划许可的建筑面积均摊,每平方米涨到2500元甚至更高,占单位面积售价的30%左右。戚名琛透露说:有的大型房地产公司往往拥有若干全资子公司,某个子公司获得土地开发权后,可以加价转让给另一子公司。另一子公司则如法炮制,导致土地成本直线上升,高房价也就有了借口。这种手法类似与股市中拥有几支基金的基金管理公司违法搞“对倒”、“对敲”和“高位接货”。

建设部总经济师兼住宅房地产业司司长谢家瑾日前接受记者采访时也指出:当前北京房价虚高,与炒地不无关系。北京房地局曾作过测算:土地出让金加上市政配套费也不到房价的10%,如果再加上拆迁费用,地价在房价中的比重,充其量恐怕也到不了30%。而炒家一炒,地价就翻番,地价比重高达50%以上,房价自然也水涨船高。

挂靠国土资源部的中国土地学会有一个统计:上海的GDP和人均收入比北京高出许多,但房价却比北京低了近千元。北京房地产界从1993年至1997年被公认为在一个房地产的“暴利时代”中运行,1998年后这种呼声虽渐弱,但2000年后,奥运和入世两大概念的支撑为房地产业仍运行于“暴利时代”提供了依据。

被广泛关注的招标

国土资源部11号令于今年5月9日发布,核心内容是:自7月1日起,全国范围内“商业、旅游、娱乐和商品住宅用地等各类经营性用地,必须以招标、拍卖或挂牌方式出让”。同一天,北京市政府出台了“5号文件”,规定从文件颁布之日起,凡在北京市行政区域范围内开展的用地活动,须按11号令进行。除军队之外,在京的中央各部委按照属地管理原则均不得例外。

显然这一规定的出台前期,政府就已经作好了充分准备:2001年4月北京国土房地局正式成立了北京土地整理储备中心,政府统一征用、收购和回收土地,一年来,通过财政和银行贷款等渠道,政府已筹措几百亿元资金进行了土地储备;政府统一储备土地、统一供地,并有计划地将土地投入市场。接着是今年2月28日,北京市土地交易市场正式成立,与储备中心是两块牌子,一个机构。媒体普遍认为:“这意味着今后政府将全面掌控土地一级市场,土地交易中心为国有土地的惟一批发商。”

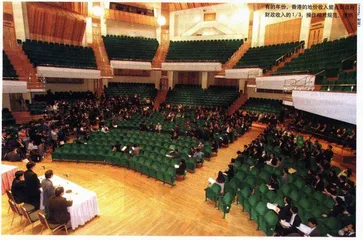

200年在深圳举行的一次土地拍卖会,吸引了众多的买主与各路媒体

更引人注目的是北京市土地交易中心今年的两次招标拍卖:第一次是2月28日对广渠门外东五厂总计48公顷的国有土地进行拍卖,结果出人意料,买标书者多,投标者仅4家房地产商,其中北京两家,外省两家。最后广州富力地产股份有限公司以31.5889亿元的价格夺标。第二次是6月25日,对“北京西红门经济适用房项目”和经营性用地捆绑式招标,投标总价款定为17.65亿元,同时规定了经济适用房最高限价2600元/平方米。这次买标书的商家近30家,但参加投标的只有4家,其中北京本地企业一家,3家外地企业中还包括先前并未涉足房地产行业的湖南电广传媒有限公司,招标结果未当场公布。有报道质疑此次拍卖的低竞价,“报出的最低房价竟然只2228元/平方米。一位观战的地产商表示:按常规估算,该房价在2400元/平方米基本上才可以收支平衡,2228元的低价是怎么算出来的?”

主办方对两次拍卖的评标标准和评标过程采取封闭式,严格“保密”。

比较而言,不火爆的竞标仍然引发各方强烈关注。对这一未来“规定动作”的“试验”,华远集团总裁任志强接受媒体采访说:目前政府同时扮演好几种角色,既是交易的组织者,规定的制定者,又是评估者,同时也是交易的参与者。政府似乎要努力成为惟一的土地供应商。即使这种格局是目前的必然选择,但“封闭”与“保密”,仍让人疑惑。戚名琛说:招标也可能黑箱操作,如搞内定等,要真正做到透明公正,必须有严格的制度保证和监督体系。但目前的事实是,拍卖并未做到完全透明,最多只能算半透明。

国土资源部土地利用司副司长束克欣在接受记者电话采访时说:“当前缺乏独立的评估、中介机构影响了土地交易的公正、公开。土地评估机构是土地市场正常运行不可缺少的‘媒介’。目前我国的土地评估机构存在着规模小、机制不活、市场意识差、职业素质不高、经营管理水平弱、独立性不强等问题,这将严重影响招标拍卖工作的发展后劲。”

但现实拍卖的“示范”,因其透明程度的疑惑,引发的问题就远非宏观的说明那样简单。土地部门对拍卖意义的强调是,“土地公开拍卖有利于降低不合理的房价”,但任志强则公开表示不同的意见:自从政府下了文件要求土地公开拍卖,最近土地价格都比原价平均增长了30%,这增加部分必然会转嫁到市场上。开发商是不会受损的,消费者才可能是最终的高成本买单者。为这一说法提供证据的事实是,在北京2月28日第一次拍卖时,广东富力投入的成本之高,令人不解。他们从拍卖上获得的土地成本价在每平方米2900元,而有房地产商比较说,一家上市公司通过协议拿到的土地成本不到每平方米1700元,而且地段还要优于这次拍卖地。

透明的等待

2001年3月,深圳出台了我国第一部土地有形市场管理的地方性法规《深圳土地交易市场管理规定》,被业界视为权威的“第100号政府令”,该令的核心是“每一寸土地转让都进入市场”,一些开发商和学者在当地媒体上发表看法赞之为“第二次土地革命”。实施一年后,媒体却有报道说:“商家们反映的实际情形却是地产商们拿地更困难,政府能决定卖哪块地、什么时候卖、底价多少,这一块地的用途和容积率也事先法定了,但究竟会卖给谁、什么价钱卖这两点却无从规范,也最受诟病。”

土地拍卖的工作无论怎样进行,最终买单的还是消费者

11号文件在颁布之前已陆续在全国许多城市试点,试点期间就出现了围标、串标等违规行为,拍卖规范成为重要问题。记者到国土资源部某部门采访,有关负责人提供的“案例”证实大家的疑惑不是全无道理:

——江苏省射阳县海河供销社去年5月对10宗总计816平方米国有土地公开拍卖,拍卖过程中,竞标人员串标压价,21户报名参加竞标者通过非法手段摸出报名竞标的名单,并聚集在一起开会商量串标压价事宜,致使这10宗地最高的中标者只有700元/平方米,低者仅630元/平方米,而同期类似土地价格高达1500~2400元/平方米。

——南京鼓楼工商分局近期查处的号称“建国以来全国最大的恶意串通拍卖案”。事情源于2000年初,吉林省高级人民法院在拍卖某大厦1至4层裙楼时,南京爱乐公司负责人找到其朋友,让其代表南京焦点公司参加竞拍,并嘱咐对方拍卖时千万不要举牌。在竞买人只有两人的情况下,拍卖由江苏省拍卖行主持如期开始,起拍价从7000万元开始,经过13轮叫价,最后以2380万元由南京爱乐公司竞买成功,并当场签订了确认书。拍卖过程中,另一家公司代表按事先约定,未曾举牌。

戚名琛于是说:把希望寄托到一两个红头文件上是不现实的,制度更需要完善。

记者在采访中追问“透明制度”可能建立的时间表,得到的答案是:5年。但其推算方式却不完全是依据政府工作的日程表——更多更大量的协议用土地将会有一个消化的时间周期。

飞虎研究机构的分析师赵津蒙告诉记者,今年7月1日只是起点,而此前一些有实力的大开发商,尤其是一些北京本地和更大型的房地产公司,原先就储备了大量土地,在未来5年内开发都绰绰有余。而且,今年5月至7月间,为了赶在拍卖前,很多房地产公司抢签了一批协议转让合同,土地在拍卖前业已“流失”不少。更有说法认为:北京真正有“地气”的土地已被瓜分,未来能够拿出来拍卖的土地,未必有足够的利润空间。

即使此次宣布停止经营性土地协议出让,北京市土地整理储备中心主任史贤英说,也并非“绝对”,“(在北京)有四种项目可以继续使用协议出让方式”。其中包括“政府意图”比较明显的项目;要大力引进或者缺乏资金的项目,如危房改造项目;政府大力鼓励的高科技项目,带有绿化任务等附加条件的开发项目;非商业性的小城镇开发等。