寻找失落的世界

作者:鲁伊(文 / 鲁伊)

澳大利亚为盲人举行的艺术展:你可能看不见,但你能触觉到!

许多年前,在一家教堂中听到有人虔诚地吟唱这首由约翰•牛顿牧师所作的圣诗。虽然并非教徒,却立时被打动。后来发现,那原来是一个母亲在为自己天生失明的儿子祈求马可福音中的奇迹再现。

上帝说,要有光。于是就有了光。然而,对于全世界1.8亿视觉障碍患者和4500万失明者来说,光明只能是一种奢求。虽然早在古埃及时代,就有了使用针拨法治疗导致失明的头号杀手——白内障的纪录,但在几千年里,眼病依然在绝大多数时间和绝大多数地区被视为一种可怕的不治之症。即使在医学如此发达的今天,不仅居住在发展中国家占全球盲人总数90%的患者只能在黑暗中默默忍受悲惨的命运,就算在发达国家,眼病依然让许多医生和患者束手无策。

“二战”后技术的高速发展,使人体器官再造和功能补偿学进入了一个全新境界,医学工作者已经不再满足于简单的假肢修复,他们运用各种手段,向声音、听觉、运动和平衡等复杂的感官修复补偿领域发起挑战。而旨在让盲人重见光明的电子视网膜技术,则成为众多研究人员最高的追求。

通往罗马的路其实不止一条。随着白内障手术技术的不断提高,以及曾经备受争议的干细胞研究的渐次深入,把眼病患者从黑暗世界中拯救出来,已经不再像从前那么困难。然而,在技术征服自然获得成功后,却也显示出一些值得人们思考的问题。当我们听到一位在漫长的黑暗岁月中从未被自己的残障击倒的勇士在一片科学胜利的欢呼声中发出“宁愿回到黑暗中”的呼唤时,这多少让人联想起庄子为我们讲过的那个“混沌”的故事。

“最后一站是光明”

“神经功能替代”被视为前景最为光明的技术之一。神经功能替代设备试图使用电子元件替代这些受损的身体组织,从而使整个系统的功能得以恢复

“一,二,三,四……”

机械而单调的声音从罗伯特•希尔曼医生喉咙附近的一个电子扩音装置中缓缓发出来,听上去让人联想起60年代科幻电影中的低级机器人。这就是全世界每年新增的4000余名喉癌患者在咽喉癌变组织切除后,所不得不面对的可能是余生中惟一的一种声音交流方式。让人不敢相信的是,对这些患者至为重要的人工发音器官再造技术,从“二战”后几乎没有任何实质性的进展。在半个多世纪中,一代代的喉癌患者只能忍受这样古怪呆板的声音,将其作为生存下来的代价之一。

作为马萨诸塞州视力及听觉护理中心(Eye and Ear Infirmary,简称EEI)的研究人员,希尔曼医生和他的同事正在努力试图改变这一状况。开发中的新一代发音器官替代系统如今已经初具雏形,它由一个可以佩带在喉咙附近的小型电子感应器和声音放大系统构成,从这种系统的扬声器传出的声音,将更接近人的自然语音。

用巧夺天工的技术手段弥补因疾病、意外和战争所导致的身体器官组织缺损的历史已经有几世纪之久。1509年生于法国布尔哈森的帕雷曾担任过查理四世的首席外科医生,这位现代外科的主要奠基人之一被视为是假肢的发明人。他运用机械原理制作的人工手臂五根手指都可以灵巧地自由活动。这之后,随着技术的不断发展,在用更高级的假肢弥补肢体缺陷之外,研究人员们也开始关注更复杂的人体器官及功能的替代系统。目前,“神经功能替代”被视为前景最为光明的技术之一。

美国国立卫生研究院的神经功能替代项目负责人威廉•西德克斯(William Heetderks)指出,神经功能替代是用专门设计的设备,向神经系统中传递信息或输出信息的技术,它可以重新恢复听觉、视力、平衡或运动等更为精密复杂的人体功能。当人们因为某种原因丧失视力或听觉时,通常只有一部分组织功能受损,而其他部分都完好无恙。神经功能替代设备试图使用电子元件替代这些受损的身体组织,从而使整个系统的功能得以恢复。

只要稍微乐观一点,神经功能替代的作用就会被外界夸大,而报纸上大肆渲染的“让盲人重见光明”的头条和医院门口满怀不切实际想法的患者的汹涌人潮,是像希尔曼医生这样从事神经功能替代技术研究的科学家们最不愿意看到的情景。他们更倾向于不要过早开出空头支票,而要把精力投入到研究和完善现有技术之上。

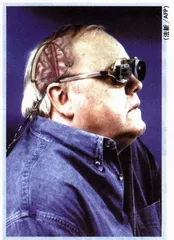

电子视觉补偿系统通过对大脑中的视觉神经加以刺激,令盲人得见光明

其实,神经功能替代技术在恢复听觉这一领域取得的巨大成功是所有这些乐观情绪的根源所在。在过去的30年中,全世界已经有超过75000名患者成为电子耳蜗(Cochlear implant)的受益者,这种神经功能替代系统使他们免受听力丧失的痛苦折磨。目前,包括EEI和神经功能替代研究中心在内的研究机构都在致力于改善电子耳蜗的技术。最新的植入患者双耳的电子耳蜗可以在极为嘈杂的环境中有效抵抗噪音干扰,同时让使用者更好地定位声音来源。

但是,最尖端的、也是最引起人们关注的,却是这两家研究机构正在进行的改善人工发音系统和恢复受损视觉的神经功能替代试验。

通常,在切除喉部癌变的外科手术中,连接大脑和声带的神经也会被切断。然而,研究人员詹姆斯•希顿在豚猪试验中,将神经重新连接到颈部另外的肌肉。随后,研究小组将感应器置于这些肌肉的表皮之上,从而将神经所传导的电脉冲转接到随身听大小的处理器。在这一过程中,肌肉实际上充当的是一个扩音器,患者仍然借助颈部的电磁震荡设备发出声音。但处理器传送的数据质量远远高于以往,从而使患者能够在说话时更好地控制声调和音量。

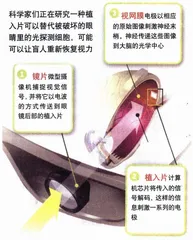

最具有轰动效应的神经功能替代研究都围绕着电子视网膜(retinalimplants)而生。它的工作原理并不复杂:向盲人的视网膜中植入一块微型电极,并向其发送电流,从而使患者能够看到光线和物体的形状。在美国、欧洲和亚洲,许多研究小组都在尝试着用不同方式将这种设备植入视网膜或是直接植入大脑。使用安装在眼镜上的摄像机,研究人员将图像转换为电流,用类似电视摄像机向电视用户家中发送信号的方式传送到患者的视网膜上。

目前,电子视网膜还仅停留在概念层次上,是否可行尚待进一步研究证实,而即便可行,能够将视力恢复到何种程度也属未知。领导EEI电子视网膜研究小组的约瑟夫•里兹洛博士的野心很大,他说:“我所意味的成功是拯救那些完全失明的人们,让他们可以独立地外出散步。”然而,里兹洛也坦率指出,这个美好时刻的到来并不像乐观主义者想象的那么迅速。至少要在十年之后,初具雏形的电子视网膜系统才会问世。国立健康研究院的西德克斯说,也许终其一生,他都没有机会看到这样的一种系统。但至少,他敢于梦想并如此去做,而他因这一点深为骄傲。

看不到的风景

他在3岁时就因为意外而丧失了视力,但在此后的43年中,身体上的障碍并没有妨碍他成为一个活力四射的人。他是中学和大学里的足球明星,约翰•霍普金斯大学的国际关系硕士,美国中央情报局工作人员,为盲人制造发声全球定位系统(GPS)的森德罗集团(Sendero Group)的董事长和CEO,并协助开发了世界上第一架激光唱机。此外,值得大书特书的是,他还是盲人高山滑降滑雪的世界纪录保持者。在运动生涯的巅峰期,他仅凭简单提示,发挥自己敏锐的运动感觉,以每小时65英里的高速绕过重重障碍,滑下世界上最陡峭的雪峰。他拥有幸福的婚姻和两个孩子,一家人住在位于加州戴维斯市的别墅中。他的名字叫做迈克•梅(Mike May)。

现在,迈克•梅作为世界顶尖残疾人运动员的日子已经永远成为了历史。因为从两年前起,他已经不再是个盲人。

1999年11月.旧金山圣马利亚医院的外科医生丹尼尔•古德曼将一圈角膜干细胞植到梅的右眼上(童年的意外完全毁掉了梅的左眼,在他右眼角膜上留下导致其失明的严重疤痕)。干细胞替代了疤痕组织,恢复了眼球表面的平滑,从而使其适合进行角膜移植手术。2000年3月7日,当蒙在梅眼睛上的纱布去除后,他有生以来第一次看到了他的妻子、孩子,以及长大成人后的自己。

角膜干细胞移植手术最初由日本科学家研究出来,在1999年被引入美国。在迄今为止接受过角膜干细胞移植手术的几百名患者中,只有二十几例是像梅这样自幼失明的,而他们的术后角膜状况均不甚完美。但梅是个特例。当主治医生察看他术后的角膜恢复状况时,对它的完美无瑕深表惊叹,并表示这一定能够让梅拥有水晶般澄清透明的视力。

然而,事实却远远没有这样理想。梅的大脑就像未经格式化的电脑硬盘一样,对多彩斑斓的视觉世界完全无知。在漫长的43年中,他的大脑从来没有接受和处理过视觉信息,就像婴儿的大脑一样。他依然要在散步时借助导盲犬乔西的引导,使用盲杖在人行道上的盲路行走,并称自己为“拥有视力的盲人”。

科学家们正字研究一种植入片可以替代被破坏的眼睛里的光探测细胞。可能可以让盲人重新恢复视力

早在300多年前,爱尔兰思想家威廉•莫利诺科斯(William Molyneux)在同哲学家约翰•洛克(John Locke)的书信中天才地预见到了梅的状况。他认为,当盲人突见光明之时,不可能分辨出立方体和球体之间的区别。视力是一回事,触觉又是另外一回事,而将我们日常所见的景象完美拼合起来的,则是不断积累的经验。虽然从结构上考察,梅的视力完全可以达到正常人水平,但实际上,他的视力水平只能达到正常人的1/25。在以往的白内障切除手术后,患者也会出现视力模糊等症状,这常常被归咎于手术带来的疤痕组织。但干细胞手术不会遗留下任何疤痕,外界信号可以完好无损地到达梅的大脑,但在那里,信息却不能得到很好的处理。在手术后的头一个月里,梅的症状与莫利诺科斯的预言如出一辙。

对梅的脑电波核磁共振扫描的结果显示,当梅观看对象时,大脑中负责识别视觉对象的那部分区域根本都没有活动的迹象。但当他看运动中的对象时,大脑中的运动感知区域开始活动。这种奇妙的现象激起了加州大学圣迭戈分校两位心理学家的兴趣。通过专门为梅设计的一系列试验,唐•迈克雷奥德和艾奥纳•法恩得以对人类学习去“看”这一过程深入了解。

对于研究人员来说,像梅这样的患者是最好的研究对象,他们最接近婴儿的视觉状况,但又能够准确地描述出自身感受并配合试验。但对于这些全世界几十亿人口中仅有的十几个能够透过新生儿的眼睛看世界的人来说,学习去看,学习接受光明,学习更改在黑暗中多年养成的生活习惯,是一件非常具有挑战性的事情。他们中的许多人都希望自己依然是一名生活在黑暗世界中的盲人。他们的家人和朋友告诉他们,视觉会带给他们一个灿烂辉煌的新世界,并从而使其对生命的感受更加深刻而真切。但事实情况是,即使是像下楼梯、过马路这样最简单的动作也变得格外困难。在饱受失望和沮丧的折磨后,有1/3的人选择了回到黑暗世界,躲在不见天日的屋子里,紧闭双眼,甚至比手术之前更加低落绝望。

迈克•梅也经历了这样的低潮期。当他试图再次回到雪峰上继续自己热爱的高山滑雪运动时,他发现,他的“神赐般的”视力并没能够使他的成绩有所改善。在转弯的地方,他依然会习惯性地闭上眼睛,等待指示,而他的妻子必须不停提示他危险之处(即使在术后两年,他依然不能够辨认出自己的妻子。他更习惯她的声音、头发和皮肤)。作为一个早已在漫长的黑暗年代习惯了享受这种黑暗的人,迈克•梅甚至曾经觉得,光明的世界比以往的世界更加黑暗。