《批评家之死》与种族主义

作者:三联生活周刊(文 / 崔峤)

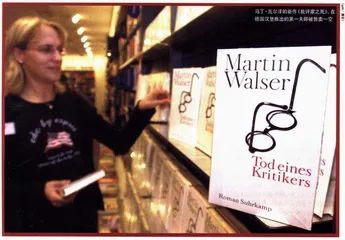

马丁·瓦尔泽的新作《批评家之死》,在德国汉堡推出的第一天即被售卖一空

德国首屈一指的名作家和戏剧家马丁•瓦尔泽(Martin Walscr)刚过完75岁生日,即将付印的新作《批评家之死》按惯例寄给享有盛名的严肃报纸《法兰克福汇报FAZ》连载。没想《法兰克福汇报》的出版人一反常态,在尊贵的首版上发表了一封罕见的公开信,拒绝了连载建议:“您的大作像国家机密一样被我们研读。《批评家之死》是关于仇恨的文本记录:不是着眼于批评家,而是犹太人之死,FAZ不会刊登有明显叫嚣谋杀和种族仇恨的小说。您经常说:摆脱束缚,真正自由。我今天相信:您的自由就是我们的失败……”

瓦尔泽因此被指责有明显的种族倾向,从未有一部小说像这样未公开出版,就被德国媒体和文化界争得天翻地覆。其实小说结构如同捉迷藏的机械游戏,没什么太大意思,描写权威文学批评家André Ehrl-Konig犹太出身,主持每周的文学电视杂志,评说一本好书,再夸张地痛贬一本臭书,经年累月树立了无数死敌。新作刚刚被贬的作家Hans Lach在出版人举办的聚会上遇到他,怒不可遏地骂了他狗血喷头,还明显针对他的犹太身份,用希特勒对波兰闪电战的口吻威胁他:“您看着吧,Elhrl-Konig先生,今天凌晨零点起,反击开始!”第二天,批评家消失得无影无踪,只有黄色的毛衣和汽车留在聚会原地。于是作家Lach被推测成“谋杀”嫌疑,文学界的各路人马则开始出场,从花边新闻、性变态、仇恨诅咒等各个角度回溯那位犹太“文学评论沙皇”:“如果大家都认为一个人死有应得,那也许就应该成为现实。即使他没死,也不应该活着。”各媒体也为“死者”的犹太人身份大做文章。最可笑的结尾是:批评家在和情人幽会后竟重新无恙出现,谋杀成了无稽之谈,整部小说借虚幻谋杀的狂热和现实中可笑的“表象死亡”,大大讽刺了电视时代中文化圈的权力运作和急功近利。

该小说中主人公姓名Ehrl-Konig来自歌德的著作,典故寓意:“在他的怀抱里婴儿死去”,毫不隐藏地影射当今德国文学界最权威的批评家Marcel Reich-Ranicki,其经历性格和小说里人物的几乎完全重合:从华沙盖世太保手下逃生的犹太人,历经纳粹和极右派威胁,长年负责FAZ的文学评论版面,82岁还霸在德国国家电视二台的“文学谈”栏目大肆臧否天下,其感叹文学现状和粗暴贬斥新作者的口头禅是:“真太让人痛苦了!”作家DieterBrinkmann曾在1968年11月的一次节目中突然喊道:“我根本就不应该和你废话!此时此地我应该一枪毙掉你!”其他一些德国作家也出于愤懑,在各种文字或者访谈里虚构过他的猝死。瓦尔泽20年来被Marcel Reich-Ranicki压迫排挤,也是他的死敌:“他能干所有事,他的嘴天生就是用来裁判的,不需要任何理由,人们必须时刻忍受他的歇斯底里的侵略性言论。他是凶手,作者才是牺牲者。每个被他粗暴对待过的作者都能对他说:‘在我们的关系中,我才是犹太人!’”瓦尔泽承认是以Reich-Ranicki为人物原型,但他坚决不承认是针对其犹太人身份,“主人公只是利用性、知识分子和左派一味地精神压迫,没有自我主见和传统继承。德国文学界批评已经成为权力游戏,读者没有发言权,完全是媒体操作。电视把评论变得丢却思考的坚硬和非人性。如果我真的感到仇恨,我不会选择文字,也许是足球?!怎么样描写这个犹太人撒旦,在德国却不会被冠以种族主义大帽子?不是因为他的犹太人身份批评他,而是即使你是犹太人,我还是要批评!”无独有偶:作家BodoKirchhoff于最近刚刚出版的小说《Schundroman》里也不约而同地以一个文学批评家之死为题材,该批评家的生活原形也是Marcel Reich-Ranicki。该小说没有瓦尔泽作品里的那种政治性紧张,在出版社征订单上被归类为“黑帮/爱情小说”。小说中批评家被职业杀手误杀,公众却认定是蓄意谋杀,被怀疑有谋杀动机的两位作家的生活原形竟是瓦尔泽和大名鼎鼎的君特•格拉斯。

如果不在德国生活,很难体会到德国人背的“二战”纳粹包袱有多么沉重,即使他们再怎么接受历史教训,承认先人的罪行,也很难洗去先人在历史上所留下的残酷无人性烙印。基本上,富裕健康的德国人根本不会公开批评以色列和犹太人,因为敏感又具风险。如何评价对待犹太人是德国必须永远面对的命运之题。“二战”后,生活在西德的犹太人就像处在保护森严的堡垒内一样。1985年,禁忌话题第一次撕开裂缝:法斯宾德故意以犹太人投机商为主角,控诉资本主义的电影《垃圾,城市和死亡》在法兰克福首映,当地犹太人社团冲上舞台抗议放映,强迫组织了一场文化界讨论。不仅显示了他们的权力,更小试“文化审查”之威。时至今日,几十亿马克的赔款和常年不休的讨论反思、纪念哀悼、电影电视记录片、博物馆展览,安娜•法兰克的日记不断被朗诵……新一代德国人根本不在乎别人去的是教堂、清真寺、犹太教堂还是佛家寺庙,只希望能畅所欲言,自由思考:到底何谓“种族主义”?到底何谓“宽容/政治正确”?何谓文化界的“权力压制”和“媒体言论自由”?何谓“歧视和平等的底线”?越来越多的德国人正寻求“普通化”:要求犹太人从希特勒的阴影中走出来,不要总是永远的受害者形象,放弃停止使用“历史优势”。

1998年,马丁·瓦尔泽(左)获德国书商协会的“和平奖”

作家瓦尔泽一向勇于承认德国的历史责任,1998年,在法兰克福的和平奖章颁奖演讲中,他谈到从“禁忌牵制”到“多元化的远望”:“一次大战后严厉的‘凡尔赛和平协定’直接促使德国纳粹和希特勒上台,另外一种对待败者的方式也许会牢固民主。二次大战已经过去50年,不应一直纠缠过去不放,难道还让我们年轻无辜的后代一直为前人的过失背着黑锅,抬不起头来?奥斯维辛不应该被工具化,好比道德魔窟,阻碍自由灵魂思考。”他这一表态,引起许多德国人的共鸣,美国、以色列、欧洲各报刊批评“德国人又在翘尾巴”的文章铺天盖地。今年,瓦尔泽因为这部新作《批评家之死》又一次搅动德国文化界,Marcel Reich-Ranicki曾经敦请出版社慎重考虑是否按计划出版,不愿直接回答与种族主义有关的问题,拒绝双方的公开对话。74岁的君特•格拉斯却坚定支持瓦尔泽,他认为:“在法兰克福发生的一切争论实在是不可思议,如果看过瓦尔泽以前的作品,谁都不会认为他有种族主义倾向。作品本身的主题不被讨论,而是次要的被提到前台。我会在竞选中帮助现任政府,防止在德国出现berlusconi式媒体霸权:媒体和政治联手会自动摧毁民主。”犹太作家Rafael Seligmann也并不认为作品有任何极右倾向。德国总理施罗德虽然没有对未出世的作品本身发表任何评论,但对瓦尔泽从前的有关“承担德国历史责任”言论表示支持:“参与和团结是共同价值所在,国家和文化只是这些价值真正体现所在,如果地点凌驾于价值之上,只会产生隔离。我们拥有自我批判的自信,我们的国家骄傲是对人民和他们所贡献的骄傲。”

不过,一个熟识他40年的老朋友发表的谴责文章《一个著名作家的自杀》使瓦尔泽伤透了心,决意离开德国,移民邻国奥地利,回到一个与他本人重名的叫“瓦尔泽峡谷”的地方。“我的祖先1720年从此地去德国,距离也许可以解决问题。”问题是奥地利因为有极右党派FPO的共同执政,也使这个问题的解决办法变得更加可疑,奥地利真是瓦尔泽彷徨中寻找的“精神故园”?他在奥地利媒体上发表的言论不无献媚,透着“谁要我”的楚楚可怜。具讽刺意味的是,FPO刚入主执政时,有些奥地利的艺术家和作家还不无认真地想着移民德国呢。当今欧洲右派抬头,历史和社会进程的逆行回转更让人感叹。现居德国的犹太人也同样开始有人讨论是否继续留在德国,还是选择离开。“二战”当时的“流亡”和当今自愿的移民“流亡”不是一个级别的含义和重量。现代民主欧洲毕竟没有政治迫害,个人原因的精神躲避不能等同于流亡的悲惨恐怖含义。

德国绿党的明星人物外交部长费舍尔前不久意味深长地说:“如果犹太人在德国又一次感到孤立无援,我为自己感到羞耻;如果德国的犹太人今天开始严肃讨论是否留在德国是一个错误,我将更加羞愧难当。我们想要一个什么样的国家不止是一个理论问题而已。”

马丁·为尔泽

德国作家马丁·为尔泽的新作《批评家之死》因涉及“犹太/种族主义”敏感禁忌话题在德国媒体及文化界掀起轩然大波。

瓦尔泽的反对者——德国社会党领袖布比茨

作家简介

马丁•瓦尔泽曾于1944年17岁时被征入伍。他后来在大学攻读文艺理论、哲学和历史,1951年以研究奥地利作家卡夫卡的论文获博士学位。毕业后在斯图加特任电台、电视台任导演。1947年卡夫卡的作品所激励,从事文学,开始发表作品。1995年获“四七社文学奖”。1957起成为专业作家,在博登湖畔定居。与德国最大的文学出版社Suhrkamp有50年的合作关系,出版了将近60部作品,风格独特:以心理分析、借喻、细节描写和讥讽反映西德‘经济奇迹“时期的社会真实。剧作基调嘲讽消极,运用布莱特叙事剧的表现手法,描写现实的静态和难以改变。瓦匀泽被认为是文学界的左翼,1965年以后积极赞助工人文学。1973年去美国得克萨斯大学任客座讲师。被认为瓦尔泽最为成熟优美的作品于1978年问世:描写知识分子们苦闷遁世心情的中篇小说《一匹在逃的马》。上部作品《爱情的历程》半年后已在全德国销售数十万册。在文艺理论上,瓦尔泽认为现实主义是不断进化的,每当它僵化为理想主义时,便产生新的现实主义,即“X现实主义”。他认为作家个人的发展道路也是由现实主义的青年期进入理想主义的中年期,只要作家童心犹存,便有助于推进现实主义的发展。1998年接受和平奖章进的演讲中曾呼吁“奥斯维辛不应该被工具化,好比道德魔窟”,曾经激起国际国内关于种族主义和极右倾的极大争论。