生活圆桌(201)

作者:三联生活周刊(文 / 何冬梅 无忌 刀口 娜斯)

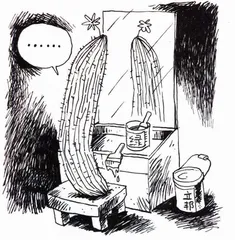

这个女人

何冬梅 图 谢峰

这个女人虚龄33,算得上根老黄瓜,这根老黄瓜总是千方百计把自己塞进各式千奇古怪的前卫少女装里,死揪着青春的尾巴不放。每日清晨对着镜子涂三抹四左顾右盼,甚至对着玻璃都不放过顾影自怜的机会,喷香水时感觉是女农民对着一根刷绿漆戴黄花顶毛刺的“嫩”黄瓜洒生水。这根“嫩”黄瓜很脆弱,经常不定期关在屋里没来由地流眼泪,不知道一个33岁的女人这样子算不算有病。

这个女人一上车就和他狂吵,拎起手包在四环路上朝这个死德行的男人头上掷去。这个人好酷,回头冷笑道:“不想活了是不是。”一脚油门往车丛里扎去……有时候真想破坏秩序啊,就像现在,这个女人站在亚运村一座20层高的写字楼里想把一切东西都扔下去,但秘书敲门电话铃响又让这个女人手软。这个女人可以为美食跑遍北京城,然后特堕落地吃到嗓子眼,吃饱的感觉真温暖啊,然后反锁着房门在漆黑的夜里一个人歌唱,幻想自己是KTV里伤心多情的女主角。这个女人喜欢第六感极迷信,感觉永远主宰她的工作生活和爱情,喜欢《缘份天注定》那样俗气热闹的影片,打牌从不按牌理出牌,喜欢像吉卜赛女人一样用扑克预测事物的未来,爱起来永远是旁观者清当局者迷。这个女人是一帮35~40岁未婚大龄男青年的精神支柱兼免费心理咨询员,她嘲笑他们从心理到生理都有问题;他们反唇相讥说这个女人更麻烦,根本不可测,不知道下一步会耍出什么花样。这个女人每天必须对着碍目人说动听话,对着厌烦人做甜蜜状,只因人在江湖身不由己。这个女人必须对全公司月月回零月月从头开始的销售额负责,常常就焦躁狂吠,然后安安静静地流泪。这个女人欣赏王菲的空灵飘逸,莫文蔚的率真不羁,但叹息她们早晚会春梦了无痕的姐弟恋。这个女人有时想自己真是生错了年代,哪怕再早一点点呢,要么就做乱世里的悲情美人,要么恶俗一点当个姨太太,葡萄架下打打麻将逗逗八哥,去戏院磕磕瓜子捧捧戏子,争争风吃吃醋,上映一场争宠夺爱的无聊肥皂剧,这样的日子有什么不好?!

这些人生观世界观混乱的言论要是让这个女人的老妈听见非得口喷鲜血倒地而亡,她一向对这个女人耿耿于怀。一个思想积极政治上进的工会女干部怎能调教出这么一个女儿,失败啊真是失败,她对能看得起自己女儿的男人心存感激,恨不能赠送他们“明知山有虎偏向虎山行”的锦旗。这个女人的最爱,除了有感觉的男人,就是小孩子和狗。但从养狗的经验来看,养孩子的结果也不会妙。这只纯种的马尔济斯狗胆小忧郁敏感孤僻、严重的两面派、挑食任性患得患失爱慕虚荣,一如他的老黄瓜母亲。

怎么死

无忌

昨天在一个网友指引下,去访问了一个网站,主题是“你会怎么死”,具体的操作就是在首页输入你的名字和出生年月日,然后回答一系列近乎无厘头的问题,结果就出来了。我也试了试,还好,死得不算难看:时间是2066年,死因是一个朋友的意外死亡,导致我过分悲伤,咳血而亡。这个结论的可信度相当于在庙里抽到的上上签,但是我还是很开心了一阵子。这样的死,不比泰山重,可是也不能说轻于鸿毛。而且说明我和裘海正一样是个重感情的人,死得又风雅,咳血而死,都和林黛玉差不多了。

少年时候读三毛的书,她说她死后,要在骨灰里掺入玫瑰花瓣,撒向大海,这样的设想一度让正当花季的我,对死亡有所期待。而三毛在一个意想不到的时候,用意想不到的方式告别了人世,骨灰终究没有撒入大海,不知道掺入了玫瑰花瓣没有。几年前去参加过一个葬礼,从前的语文老师英年早逝,他的灵柩里放了一套线装的《红楼梦》,我当时想:这真是适合他,他不会寂寞了。后来有个小资朋友说,他要在自己的葬礼上播放波塞利和莎拉·布赖特曼合唱的《是说再见的时候了》,我觉得这个主意不错,可是天知道在以后的岁月里,他会不会发现更有创意的形式?

读过汪曾棋描述的沈从文葬礼。清净,但并不冷清,每个来宾向沈先生献一朵白色月季,录音机里放的是他生前喜欢的古典音乐。“我走近他身边,看着他,久久不能离开。这样一个人,就这样地去了。我看了他一眼,又看一眼,我哭了。”汪曾祺只用了这样简单直白的文字写他和老师的最后一次见面。而9年后的另一个5月,差不多的情形,主角却变成了他自己。这对现代文学史上最了不起的师生,和这个世界告别的姿态都那么一致,实在让人感慨。而一直以来,最让我服气的“遗言”是余光中写就的:“当我死时,葬我,在长江与黄河/之间,枕我的头颅,白发盖着黑土/在中国,最美最母亲的国度/我便坦然睡去,睡整张大陆……”

我自己基本上是一个唯物主义者,只是在人究竟有没有前生来世这个问题上有点摇摆不定。但无论如何,我认为肉身是不重要的,一副皮囊罢了。如果魂魄都不在这里安放了,还有什么好在乎的呢。最好在一个山清水秀的地方,找个不引人注目的角落,挖个坑栽棵树埋了就了事。至少,亲人们来凭吊我的时候,相当于旅了一次游,而不是每逢清明节,去那些乌烟瘴气的公墓,和别人攀比着烧纸钱以及一些莫名其妙的祭品。

泡菜史

刀口

韩日世界杯期间,韩国的美女伴着泡菜让全世界人民开了眼。许多看球客人在离开韩国时,都带了些包装精美的韩国小菜回家。

四川的涪陵榨菜、白油腐乳,北京的六必居酱菜园子都历史悠久,但能让全世界人民都认识到中国小菜的美好,显然还尚需时日。

中国的泡菜其实已经历了一个痛苦的转变过程。

拿四川榨菜来说,十多年前基本上是大坛包装,获利甚微。上海一些商店进货后,将大坛改为中坛,获利见涨。香港人买入中坛后,又改装为小坛出售,获利倍增。日本人买入小坛后,则破坛切丝,装入铝箔小袋中出售,获利数倍。

于是,十多年后的今天,四川榨菜都在超市里用铝箔小袋包装着,蹲在超市的一角。虽然铝箔外衣穿上了,但整体设计依然给人登不了大雅之堂的感觉。反观前几年上海一家榨菜生产商,改丝为片,并稍加甜味,数量只比四川版榨菜多一点,价格上却比0.5元一包的四川榨菜贵上了一倍。也可谓推陈出新。

与门脸改变不大的四川榨菜相比,四川其他小菜倒真有长足的进步。自香港“李锦记”的腐乳、豆豉酱以漂亮的包装在内地各大超市登堂入室后,四川的腐乳生产商幡然醒悟,将自己的白麻油腐乳、红麻油腐乳也装进漂亮的瓶子里,佐以精美的印刷,价钱一下高上一倍,一瓶腐乳如今已开始卖上6元多的价格。比起不思进取,至今只能卖到3元多的广东大瓶广和腐乳来说真是“三日不见,当刮目相看”。

同样的巧思者是四川郫县的蚕豆酱。以硬纸板包装,顶上是传统的中国包装方式,以一张纸覆头,用红丝绳系上几周,古风古韵,颇有味道。

据我老爹回忆,在80年代时候,四川腐乳已有一种比较时尚的包装,类似于今天的无锡酱排,装在长纸盒里,一般一盒里有四样,或菜包腐乳,或榨菜,或白油腐乳,或豆瓣酱。以菜包腐乳的味道最好,以四川泡菜为外皮(薄如蝉翼),将腐乳裹挟其中,味道最佳。但当时这种包装多以礼品方式赠予外省来参观的贵宾或各级领导。外卖时,因为增加了包装费用,所以买的人并不多。加之缺少宣传,游客知道的也少,买的便少。时至今日,这种包装的腐乳我只1997年在四川巫山的一家店里买到,如今又是许多年未见。不知如此好的小菜为何出不了川?

与菜包腐乳一样令人怀念的是大头菜,很大一团,由母亲在80年代的国营商店购来,再细细切成丝,每日吃前滴上少许麻油,脆而爽口,也已很久未见。不知何时,才能穿上铝箔小袋,出现在超市的的货架上?

诗歌爱好者

娜斯 图 谢峰

有朋友总记着我多年前也号称写过几句诗,我还试图翻译里尔克,对自己的译作得意不已,可现在我却只记得一句:“现在孤独的人就永远孤独”,以及“在大街上下来回行走,枯叶乱飞”。虽然现在我仍然有一本德英对照的里尔克诗选,而且希望有一天能闲来无事继续我那未完成的翻译活动。

现在我与诗的接触多是通过摇滚乐。按某些人的说法,摇滚乐产生了一些可称得上诗人的家伙,比如鲍伯·迪伦。不是说他的“风中飘”,而是比如“大雨将至”。有天在电视上看到保罗·麦卡特尼,他透露当年遇到了一个好英文老师,教他们读了好多好诗。难怪。他还提到《坎特伯雷故事集》,说那里有个带点色的故事引起了他们一班本来对英语课没兴趣的男孩的兴趣,从此爱上阅读,英文大长进。这不愧为披头士,坦率可爱能保持至老。要说麦卡特尼是个诗人可能要使某些人七窍生烟,但是很多时代的诗歌都是流行曲呢。

还有一次是纽约长岛出身的写歌唱歌人比利·乔讲其创作经历。他有首名歌,讲一对中学时最风光的男女多年之后的重逢。原来他们过早地进入了人生的高潮,自那之后永远是下坡。歌词开头,讲两人在餐馆里,用中文说起来很可笑,英文比较有意思,bottle of red, bottle of white。要瓶红酒,还是白酒?他说写这词时,是在饭馆里,正灵感枯乏,侍者走来等他点菜,并冷嘲热讽地说,来瓶红的,来瓶白的,结果他大谢侍者,就像王熙凤的一夜北风紧,不会作诗的人开了个好句。现在我读到诗的机会是在纽约地铁。纽约近年来治安好了,地铁里也不再有胡涂乱抹,不但没有胡涂乱抹,而且各式广告之外,还有一种“运行中的诗”(Poetry in Motion),是美国诗歌协会与纽约交通署合办的,有名的、没名的诗都有,全是短的,在车厢顶端,广告栏中。我虽不怎么读诗集了,但仍属识字狂一类人,在地铁里也免不了胡乱读广告。运行中的诗只要碰上,当然也会拜读。可是我仍然是记不住,看到时很愉快,看过却很快就忘了。但是我希望北京地铁的某位负责人当年也曾有过一点诗歌爱好者的经历,能在北京地铁里也来点运行中的诗,以聊解乘车人的乏闷。我们的选择可以更丰富,因为你可以来首孟浩然,也可以来首迪伦·托马斯。最好多点情诗。将来可能有个家伙像麦卡特尼一样回忆当年,“我在地铁二号线上读到××……”或者,“在地铁五号线,那首情诗让我爱上了同车的女孩……”