专访中国睡眠协会理事长黄席珍教授

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

工业社会中的巨大压力促使人们从各种兴奋剂中寻求解脱,这也是活力型饮料的赢利点所在

“莫达非尼只是一种治病的药”

三联生活周刊:莫达非尼能够让正常人连续40个小时不睡觉,而且有资料表明它不会令人上瘾,和以前的兴奋剂相比,莫达非尼有什么特殊的机理?

黄席珍:其实莫达非尼起的依然是一个兴奋作用,和茶叶、咖啡没有本质上的区别。至于成瘾性,如果把咖啡因等的使用计量控制在一定范围内也不会上瘾,是否会产生药物依赖还是与使用剂量多少相关。

三联生活周刊:莫达非尼有没有可能成为咖啡因的替代品?

黄席珍:莫达非尼只是一种治病的药,治疗发作性睡病的药。

三联生活周刊:据国外相关报道,下一代的助醒药将有可能真正成为睡眠的替代品。睡眠真的是一个可以替代的过程?

黄席珍:我想不能。以前人们总是认为睡眠是一个被动过程,累了才需要睡。然而实际上睡眠是一个主动过程,人们需要通过睡眠的积累来保证第二天的活动。科学家们曾经用动物做过试验,发现一只小白鼠如果光喝水不进食,可以活七天,而如果有充足的食物却一直不睡眠,四天就死了。后来的检查发现,接受实验的小白鼠并没有什么器质性的病变,它就是失去了生存能力。睡眠是人们生存能力的一个重要保证。

三联生活周刊:中国现在有没有引进莫达非尼?

黄席珍:前几天有一个台湾地区的厂商来找过我们,想在大陆做这个药。但进出口药品是国家药监局的职责范围,需要通过一系列手续。要进口这种药,必须再次进行研究和临床实验。因为人种有差异,人们对药物的反应也是有差异的,在美国被批准上市的药,中国不一定就能进口。

“健康人群”的睡眠隐患

三联生活周刊:莫达非尼现在正在申请应用的另一个领域是治疗“阻塞性睡眠呼吸暂停综合症”,国内对这种病了解不是很多,您能简单介绍一下吗?

黄席珍:在临床中,有些人在睡眠状态下有打鼾和呼吸暂停,如果每小时睡眠暂停30次以上,就形成了一种睡眠功能障碍,被称之为阻塞性睡眠呼吸暂停综合症。它分为三种类型。第一种是因为病人的上呼吸道狭窄、或者呼吸道阻塞,造成窒息,被称之为阻塞性。第二种是因为大脑神经不工作,在收到刺激以后不向掌管呼吸的低级神经传递信号,使得人们不能自觉呼吸,这叫做中枢性。第三种是混合性的,就是在一次窒息中,前半部分是中枢性的,后半部分是阻塞性的,你可能会看到病人腹部在动,但它却没有呼吸。

三联生活周刊:这种病对人的危害是怎样的?

黄席珍:睡眠呼吸暂停症容易诱发高血压、心脏病、糖尿病等二十多种并发症。曾经一位患者在接受监测时,一夜之间呼吸暂停竟然达到355次,而且心跳紊乱,血压多次升高到诱发脑溢血的边缘值。我们曾经通过血氧监测做过一个研究,发现病人在睡眠窒息时血液内氧气和二氧化碳的含量都和醒觉时有很大不同,氧气低到四十几毫米汞柱,二氧化碳则高到八十几毫米汞柱,这时候身体完全失去了代谢能力,酸碱度也跟着下降,从医学上讲,到了这个程度,病人就很可能在睡眠中昏迷。

第一手的研究资料表明,阻塞性睡眠窒息症可以引起呼吸衰竭,造成严重的低氧和高碳酸血症和酸中毒,严重情况下,病人在晚上睡觉的时候会发生猝死。就算睡眠窒息没有夺去生命,也会对生活有很大的影响。我们晚上睡眠中意识丢失是一个可逆的过程,人们有一个自我保护,如果窒息了,人就会醒来,醒来以后喘几口气再睡,这样一来睡眠就不连贯了,形成了睡眠片断。本来睡眠是一个由浅到深的过程,且只有深层睡眠才能对身体进行有效的合成和修复。如果总是睡眠片断而不进入到深层睡眠,人的免疫力就会下降,且总是感觉到疲惫,脾气暴躁,性功能下降,生活质量不高。

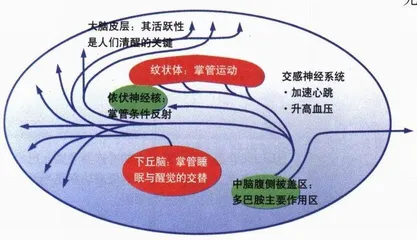

莫达菲尼的醒觉作用是通过下丘脑达到的,不似通过多巴胺达到的醒觉一样影响运动或条件反射

三联生活周刊:这种病发生在人们的睡眠中,如果不严重到一定程度的话可能人们还是不太容易发觉。那么这种病真正的发病几率高不高?

黄席珍:这种病的发病率是很高的,我们中国还没有确切的数字。但国外的研究已经表明,30岁以后不分男女,1%到4%的人都或轻或重地患有睡眠窒息症,尤其是男性病人,45岁以上的发 病率可以到百分之十几。随着年龄增长,人们的上气道肌肉变得松弛,睡眠调节能力也下降,60岁以上老年人的发病率在20%到40%之间。这个比率就很高了。在特殊人群比如说肥胖人群中就更高,他们40%到50%都有这种呼吸障碍。

更为关键的是,许多患有这种病的人自己根本意识不到,以为自己是“健康”的,殊不知已经有了严重的睡眠隐患。

三联生活周刊:有关资料表明,美国医学界每年都会召开4000多人参加的睡眠研究学术年会,中国的睡眠研究达到了什么样的程度?

黄席珍:其实美国睡眠研究的队伍如此庞大本身就说明了一个问题:睡眠已经成为了生命科学一个新的生长点。美国的人口仅占我国的1/5,但现在已经注册的和睡眠相关的疾患已经有84种之多,睡眠实验室已经有6000多个,睡眠专科医院已经有了300余家。

中国在睡眠研究方面起步还是很晚的,空白点多,没有专门的课题。睡眠专科医院到现在为止还没有一家。但人们也慢慢开始意识到自己白天的“健康”并不能表示身体就真正处于健康状态。睡眠问题现在其实已经开始成为一个人们关注的话题。前几天还有上海的一家公司与我们联系,说是想办一个“睡眠俱乐部”。预计不久后,与睡眠相关的种种事物将形成一个广阔的市场。

掌管人们睡眠的最本质的按键在哪里?

掌管人们睡眠的最本质的按键在哪里?对间发性嗜睡症的研究给人们带来了解答这个问题的一线曙光。科学家们发现,嗜睡症患者在白天很容易突然陷入睡眠状态,而到了晚上却又常有睡眠障碍。

这种令人困惑的疾病长久以来一直让斯坦福大学医学院米格纳特

(Emmanuel Mignot)充满兴趣。在致力于研究一种狂犬病时候,他发现一些猎犬在活动时会莫名其妙地睡着,或者在过于激动的时候晕倒。人类间发性嗜睡症的诱因很复杂,而在试验中,米格纳特却发现这种病放在犬类身上却好似容易解释得多。他在大约10年前开始从基因着手,希望能够揭示出这种病的奥秘。

他们培育了那些间发性嗜睡症的猎犬后代,通过观察没有患病的小猎犬的基因序列,将与间发性嗜睡症相关的基因存在位置缩小到猎犬的第六对染色体中。最后,他们发现凡是患了睡病的猎犬在该区域的DNA序列上都有一个单独的基因产生了突变。

“先前的工作是艰巨的,但奖赏确是值得的。”米格纳特说道。

所谓奖赏就是发现了一种学名为Hypocretin受体2号的基因。这种基因负责编码合成一种存在于神经细胞中的蛋白质。Hypocretin是一种神经递质,而米格纳特研究的基因正对hypocreti 1号及hypocretin 2号有决定作用。

不久后,米格纳特关于hypocretin与睡眠之间的联系的论证得到了证实。达拉斯德克萨斯大学东南医学中心的科学家们发现,患嗜睡症的老鼠与米格纳特的猎犬一样缺乏这两种神经递质。

美国东南部霍华休斯医学研究中心的马萨世博士(Masashi Yanagisawa)给Hypocretin起了另外一个名字叫orexins,这个词在希腊语里是饥饿的意思,因为他们发现,往老鼠体内注射这种物质会使老鼠觉得饥饿。通过繁殖,马萨世获得了很多有这种基因变异的老鼠。

他们利用红外线监控手段并在老鼠大脑力植入电极,在晚上观测老鼠,发现Hypocretin受体2号产生突变的老鼠缺乏一个逐渐入眠的过程。

一切新发现都说明了hypocretin/orexin能够帮助动物醒觉。患有嗜睡症的人们是否在基因上也有变异呢?“很多都有。”米格纳特说,虽然有些嗜睡症患者在神经系统上还有一些别的微妙问题。但,对Hypovretin/orexin的认识还是会对治疗嗜睡症有很大帮助。

更重要的是,因为Hypovretin受体2号基因对睡眠有着决定性的作用,针对它而开展的药物研究也许终有一天会导致新一代睡眠药的产生。