美利坚版欧陆风情

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

美利坚之富裕,在世界大战以前,尚未成功地甲了天下。确有欧洲穷贵族以联姻钓美元的故事,但国家大事仍然欧洲中心得很。今人根究美国之暴发,公认的一个契机是“二战”。而且,他们借机膨胀的,亦远不止唯金库然。此前的美国建筑,一如其他各个品种的文化,向属欧洲人所不屑的乡下玩意儿,上不得台面的。整个欧洲渗透着建筑新精神的时候,美丽的亚美利加照旧殖民式之风劲吹,虽有些许时髦人如芝加哥学派十足前卫,摩天楼设计也比欧洲的实验更超前得多,但是,整个建筑界的嘴脸却故态难抑。幸哉二战起兮,欧洲的大师们纷纷逃来。这倒不单因为建筑师在战火中没有用武之地,更关键的是,欧洲此刻已成了现代派建筑师的危险地带。现代主义建筑最大的阵地包豪斯,是被荷枪实弹的党卫军强行抄没,不得不关闭的。集权的法西斯政府专爱伪巴洛克风格,用大柱式大雕花向皇权看齐,强调、衬托无上权力并证实其正当性,呜呼,平民风格的现代主义当然可恶,非大加清洗不可。

于是,欧洲有不少现代主义建筑师、教育家和学生们都奔向美国,搅动了那里沉闷的建筑局面。然而,现代主义建筑勃兴于美利坚,这波人潮还并不是第一推动力。发了战争财又打了胜仗的美国人,对本国的自信心、对工业文明的信仰,都同时高涨到满满。他们终于敢相信举世顶数自家东西最新颖最时髦,终于敢相信不必硬借古典外壳来做装点,掩饰自己根基的浅薄。电影《泰坦尼克》里有一句台词,最能精当地表白他们此刻的心态:New moneyis better than no money。加之以富则置业,改善城市和居住条件的要求,促成了战后建筑市场的极度繁荣与压力。得了这样的天时、地利与人和,现代主义建筑与新兴的美国文化一起滋生着,然后又向世界的每一个角落蔓延着。现代建筑—美国文化一先进一发达,这样连带着的一丛概念,在很长时间里是无可质疑的了。

这场狂欢持续的时间可真不短,一下就是20年。直到盛宴尾声餍足之际,对工业社会的所谓异化的反抗和疑问才冒出头来。生活里的每个细节和全部内容都成了某产业流水线上的一节,普通人看似拥有的无数选择,却原来是建立在别无选择的基础上,在这个连人都机械化了的时候,借题发挥的关于前工业社会的浪漫梦想,变成了抵制现状的避风港,怀旧情结在时髦话语里一时无出其右,一个原本生僻的字眼nostalgia成了所有写字人的口头语。

然后,才有了我们这里要说的,建筑上的“美利坚版欧陆风情”。

对工业化城市的怪罪,牵连到建筑范畴里,便归结在现代主义建筑身上,它正是工业化的产物,本来也是难脱干系。统一、抽象、简洁、无装饰的建筑美学成了众矢之的,一位文丘里先生(Robert Venturi)在20世纪60年代的反思风潮里提出了一个主张:建筑应该推崇并追求“复杂性和矛盾性”。此君在大学里是个优等生,因而在毕业后得了一笔奖学金游学罗马。回来以后,就成了“欧陆风情”的吹鼓手。

然则文丘里的欧陆风情既是亮相于后工业化时期,它与前现代的殖民式风格便远不是一码事儿。以往的折衷借典,对故典总还是抱持着倾心崇拜的态度,那路模仿是一本正经的,即使有简略处,也是时势所限,不得不然。后现代时正值胡闹族的黄金时代,岂能还是依样画葫芦?像玩绕口令一样,文丘里提出要“非传统地运用传统”,把古典建筑惯用的一些符号切切碎,也不管是哪个时期的来路,就混不吝地装进一个盘子里端上桌来。后来玩得痛快的格雷夫斯等人,都和他一样把弄着这种游戏规则,连七个小矮人的卡通造像都堂皇地上了建筑的檐口——在大教堂上,那可正经是天使们的大理石雕像站的位置:这就是后现代的玩笑掺隐喻的法则了。

正如所有先啼的鸟儿一样,文丘里那杂乱不成体系的理论,或称主意,在很长时期里一直被冷落一旁。1961年时他已经36岁了,新办的建筑师事务所还是生意寥落。这在建筑业界其实也属平常,40岁以内都可划入小子期,不过,伯乐怎么还不出现啊?接下来的故事在建筑史上就算个佳话了。文老夫人在旁看着儿子的不遇于心不忍,出头做了他的委托人,请他为自己盖一处新家,这才有了日后赫赫有名的“栗树山母亲住宅”,就盖在文丘里建筑活动的起点以及中心城市:费城。

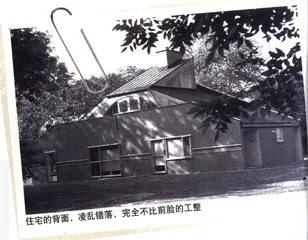

为娘亲设计住宅至少有一好处,就是天然享有更多的理解、宽谅和顺从,换个不相干的外人来做主顾,出钱的人可就没那么依头顺脑。为娘亲设计住宅却又有一不便之处,老人家的体己得之不易,做儿子的花起来终归不忍大肆挥洒,因此,这母亲住宅是极小的一座建筑,单凭其面积来看,是个标准的“小作”而非大作。除了餐厅、起居合一的厅和厨房以外,有一间双人卧室(母)、一间单人卧室(子),二楼另有一间工作室(子),外带各处配备的极小卫生间,完了。这等尺寸的住宅,多见的面目是公寓楼里的单元套间,所谓“二居室户型”是也,罕见有人把它巴巴儿地做成独立式住宅,何其费而不惠也。

小,便宜,功能简单,这么一个胚子,有什么可能去实现文丘里所主张的“复杂性与矛盾性”?依常情忖度,这引号内的断语只有当建筑到了尾大不掉的规模时才用得上,而且也不见得是什么好话。无怪乎在建成当年的专业建筑杂志上,这所住宅得了个“手法主义”的封号,这个词的另外一个译法是:“矫揉造作的风格”。

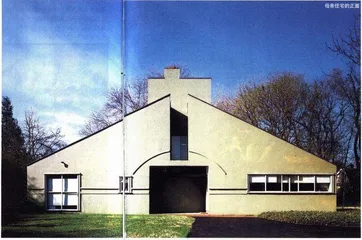

母亲住宅的正面

其矛盾,在于内部功能空间的接合。庸凡的几个小房间,本来占不了太大的地面,顺当地任其挨着摆开就是了,却偏要把它们压得更挤,挤进规则平正的前后两片外墙中间。结果,没有留下任何一间屋子保持了舒服的矩形平面,包括小之又小的卫生间。这不是自自然然生长出来的建筑,这是硬捏成的。据说,其实这才真正反映了家庭生活的琐碎和杂乱呢——外表面看上去一水儿的整齐光鲜,倒也是好写照。

其矛盾,在于建筑的内与外。现代主义建筑原则要求以外观反映内部空间,而母亲住宅却在个微不足道的小房子的身上用起了古典的山墙对称的构图。把象征庄严、宏伟的符号用在这里,完全是小破孩儿穿燕尾服,何况室内空间连一点对称的意思都没有。所以人们会觉得这所房子的外墙是贴上去的,完全不像是依据建筑空间的特性有机地长成的。“贴脸”这只画一张皮的做法,从包豪斯时早就一直被骂得化了,文丘里这方是破戒第一例。

其矛盾,在于对称立面上的诡异变调。如此平缓角度的山花对外的立面,并非居住建筑当得起的形象,但既在这颠倒混沌的世道,随他瞎用用也就罢了。谁承想,文丘里的用,是在“糟改”。强调对称轴线的细部有圆拱(线脚而已并且断了)、横梁(硬嵌进去的)和方门洞(里面的墙一半是斜的,门歪在一侧,从正面看不见,只有歪着的门灯露出来),还有轴线上一道深深裂隙(古例里的视线聚焦处,怎能是虚着的)。紧贴轴线后部,有工作室和壁炉上方的烟道高起,略微偏斜,把立面的表情拉成斜眉耷眼。左右两侧的窗洞面积倒还一样,却像小童玩积木般的,把它们拆碎又重组过,用行话讲,这就叫“平衡而不对称”。无端更在卧室大窗处的外墙上加了一盏秃灯,其用意多半只在立面的构图中能增加一个圆点,呃,他以为自己在画龙吗?

批评家谈论母亲住宅,向来偏重的是它的这张皮,对里面各个空间落墨极少。因为恰是在这一点上,最集中地体现了建筑界对象征、符号、语义学等等深奥的当令学问的体认。它与密斯当年的玻璃别墅尺度略同,对建筑思潮的影响力也差可比拟。此后20年间,“丑陋平庸”的游戏建筑甚嚣尘上,文丘里隐然有开路先锋之功。1989年,美国建筑师学会因为这个住宅,授予文丘里25年成就奖。换了旧时中国人,该会把这里捐成个“慈恩寺”啦。