“先发制人”与更深的恐惧

作者:三联生活周刊(文 / 吴鑫)

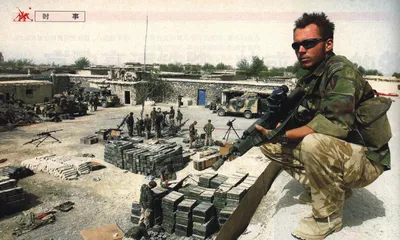

6月23日,在阿富汗东南部发现巨大的武器密藏所

真假恐怖的六种形态

据美联社消息,美国联邦调查局(FBI)6月21日宣布,内华达州一名男子声称自己无意间从手机中听到有人以阿拉伯语交谈时提到将在美国独立日(7月4日)对“腐败、卖淫和赌博”的城市一拉斯维加斯发动“攻击”的消息不可信。

出生在黎巴嫩已经加入美国国籍的哈姆丹告诉FBI,他6月15日打手机给妻子时,从手机中听到阿拉伯语的交谈:“我们生活在一个堕落城市、一个淫乱的城市、一个赌博的城市、一个异教徒的城市。我们将在独立日打击他们。”哈姆丹说,通话持续了90秒然后断了。他说:“我浑身发冷,通体流汗,我不相信自己听到的是真的。”

“我们的调查显示,这条消息是不可信的。”FBI拉斯维加斯分部负责人爱伦·诺尔顿在声明中说,“我们对哈姆丹进行了4个半小时的盘问,还动用了测谎仪。”但他们拒绝透露测谎的内容和盘问的细节。

而哈姆丹则告诉美联社记者,自己没有通过测谎的原因是过去48小时里,他接受了太多媒体的采访,没睡好觉,精神十分疲惫。他说:“我说什么他们都说OK,其实很多事情都是不确定的。”

“9·11”之后,美国人一直处在遭受恐怖袭击的各种真假消息之中,而任何的风吹草动都能被放大,人们因此生活在高度的紧张与恐惧之中。总的来说,对美国本土安全的担心和恐惧来源主要有六大形态。

一是造成人员伤亡的恐怖行动。主要就是“9·11”恐怖袭击,后来出现炭疽病毒信件攻击,案件一直没有查清,之后的大学生赫尔德制造的邮箱炸弹很快破了案,但由于和“基地”组织无关,贬损了相对于反恐的胜利价值。

二是被挫败的小规模恐怖行动。去年抓获试图引爆飞机的“球鞋炸弹客”里德和前不久的放射性“赃弹”制造者穆哈吉尔,使人们反而看到“基地”组织已经渗透进了那些有逆反心理的美国边缘群体,里德和穆哈吉尔都曾经进过监狱,并在监狱里改信了伊斯兰教,显然这些本土美国人具有更大的隐蔽性。《华盛顿时报》说,“基地”组织在美国招募人员的主要地方就是监狱,“‘基地’和其他组织已经在那些被定为犯有暴力罪行而且不忠于美国的人中招募到新成员”。

三是情报机构公布的各种可能的“恐怖袭击”警告,这在今年最为突出。《泰晤士报》报道,本·拉登发言人苏来曼·阿布·吉斯在一个阿拉伯语网站上宣布,拉登准备近日再次发表电视讲话。“美国应该做好准备,加强他们的安全防卫。但是我们会从他们想不到的地方进攻。我们随时随地准备发动袭击,而且高兴使用什么方式就使用什么方式。”这为即将到来的独立日蒙上了阴影。

四是关于恐怖作案工具的猜测和警告。路透社报道,纽约市官员6月20日说,他们担心恐怖分子可能利用仿造的救护车、警车和消防车作为高速炸弹。新泽西州的报纸引述执法人员的话说,两名身份不明的中东男子来到一家专门仿造救护车和警车的商店,要以现款购买一辆仿造救护车。商店雇员询问他们购买仿造救护车的理由时,这两名中东男子掉头就跑。《经济学家》还称,恐怖分子完全可能将一颗手提箱式核弹藏在某个集装箱中,在货物进入美国的重要港口后引爆。

五是一些人现身说法,回忆起自己在“9·11”事件之前曾经与恐怖擦肩而过的经历,让人不寒而栗。美国农业部佛罗里达州一家农业服务代理处的经理布赖恩特说,在2000年4位“9·11”劫机者曾向美国农业部寻求贷款购买农用飞机,这4个人中包括劫机头目穆罕默德·阿塔,他要求贷款65万美元。据《纽约时报》介绍,布赖恩特说,由于她拒绝了阿塔的要求,那个家伙大发雷霆,一边看着挂在她办公室墙上的一幅图片一边问她,假如华盛顿被毁灭她会怎么想。

六是意外事件接踵而至,与恐怖事件相连成为一种习惯思维。6月19日,一架小型希斯纳飞机闯进华盛顿禁区,径直飞往白宫方向,距离一度只有6公里,两架F-16起飞拦截,其实这架飞机是因为驾驶员不熟悉华盛顿上空的飞行管制,才误入禁飞区。此前,3月14日,美国北卡罗莱纳州发生的飞机撞倒610米电视发射塔的意外,也引起来人们对于恐怖袭击的联想。

哈姆丹声称在手机通话中听到了“恐怖机密”

先发制人”能摘几颗葡萄

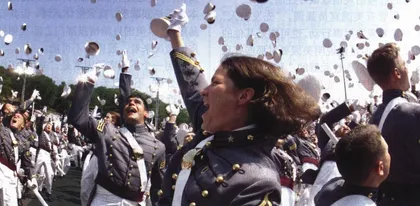

在上面六种笼罩在美国人心中的恐怖阴影中,最严重的是那些和“基地”有关的。布什6月1日在西点军校一次毕业典礼上发表演说,告诫西点军校这些未来的军事领导人们,美国正面临恐怖分子利用化学武器、生物武器和核武器发动袭击的空前威胁。为此,美国称将采取“先发制人”的策略打击潜在威胁。

据路透社报道,布什对“9·11”事件后西点军校首批毕业的学生们说:“危险还没有过去,因为我们知道恐怖分子有更多的钱、更多的人和更多的计划。”他还说,“9·11”的恐怖袭击以及从阿富汗开始的反恐斗争迅速改变了军事战略和战术的含义。“威慑,即对于国家进行大规模报复的一种可能性,对于没有国家和公民需要保护的、若隐若现的恐怖主义组织来说是毫无作用的,在我们所在的世界上,确保安全的惟一途径就是采取行动。”他说,“如果我们等着威胁完全地实际化,那将是很长的时间。我们必须与敌人斗争,破坏他们的计划,在最严重的危险出现前就做好控制。”

尽管有美国官员强调,“先发制人”未必是要采取军事行动,也可能是其他的外交途径,但足以说明美国要对那些有意发展大规模杀伤性武器的“不友好”国家和恐怖组织发动“先发制人”式攻击。《纽约时报》分析,这样一来,美国几十年来奉行的“遏制”、“威慑”国家防卫政策将被“先发制人”论所代替。根据布什的“先发制人”理论,美国还将联合其他国家,比如它的西欧盟国和俄罗斯,对那些“实力薄弱”、有可能被恐怖组织相中的小国采取突然行动,避免它们像阿富汗那样成为恐怖分子活动的乐土。

美国白宫发言人宣布,布什将在今年秋天向国会提交这一政策的详细报告,以作为他上台以来的第一份国家安全战略报告。在五角大楼的新闻发布会上,当拉姆斯菲尔德被问及“先发制人”的选择是否被列入白宫正在筹划的美国国家安全新战略之中时,他没有正面回答这个问题。不过他暗示在阿富汗战争中已经有了先例,当时美国发动军事进攻,铲除了“基地”恐怖分子的网络,并推翻了支持他的塔利班政权。他还说:“你可以把这叫做防卫。我就说这是防卫,因为这是对付此类问题的惟一办法。你也可以说这是先发制人。”

布什的“先发制人”以及“预防性攻击”在美国引起了不小的争议,因为军事专家和战略学家并不看好这一新政策所产生的结果,也就是说,即使真的采取“先发制人”或者“防卫性攻击”也不能保证美国的本土安全。美国军事分析家们主要观点是,要执行这项政策,美国军方和情报部门必须进行有史以来最大规模的重组,而新组建的国土安全部并不能满足这方面的需求,相反可能会因为国土安全部的成立而削弱美国情报部门的实力。

《金融时报》分析说,实行“先发制人”的军事打击需要极为完整和精确的情报,有些信息连美国情报部门都认为是根本是无法获取的,就像生化武器,极其容易隐藏。以美国目前情报部门之间互相扯皮的情况来看,显得更不可能。

另一个不现实的因素是,“基地”组织过于分散,不像过去在阿富汗那样有个基地。近日美国《纽约时报》等各大报纸纷纷援引美国官员和情报部门的话说,逃离阿富汗的“基地”残余分子正在与分布在世界各地的恐怖分子协同活动,伺机反扑。而且,“基地”组织还有在扩大的趋势。尽管“基地”组织的领导层在阿富汗战争中受到损失,但一些离开阿富汗的中层人员已经在发挥着更核心的作用。正如本·拉登的助手说的那样,恐怖组织“就像葡萄串一样,即使你摘下一颗还有好多颗”。

据《时代》周刊报道,前不久在摩洛哥被捕的沙特人特巴依提以及两名同伙,他们三人今年年初还在阿富汗,美军轰炸托拉波拉山谷时,他们逃到巴基斯坦。在那儿,一名“基地”组织指挥官命令他们分散到各个国家潜伏下来。美国官员说:“我们现在看到的是一场国际圣战,这场圣战在今后许多年都将是一股强大的势力。”

武器的选择问题也引起了很大争议。美国“国防威胁削减局”局长史蒂文·杨吉尔表示,他所领导的机构始建于1998年,每年花费11亿美元研究如何阻止大规模杀伤性武器的扩散,如何研发可以穿透和摧毁加固掩体的新型常规炸弹。“我们现在正在配合布什总统的新军事战略研发强化高爆常规弹头,这种弹头能穿透厚厚的混凝土地下掩体,然后释放出超高热量彻底摧毁生物武器。”杨吉尔说,“我们希望利用最小的武力来实现最大的军事目的,并且可能的话尽量使用常规武器,我们不想跨过核门槛,除非遇到国际特别紧急的情况。”“但也有些地下掩体非常坚固,所以不得不动用高烈度的核武器。”

这让人联想起拉姆斯菲尔德在《核态势评估》中的说法:“必须发展新的能力,以便打垮新出现的诸如深藏在地下的目标的威胁。在对付这样的目标时,常规炸弹和核武器都在考虑之列。”

在西点军校毕业典礼上,布什要求学员们做好保卫国家“先发制人”的准备

国际法求证“先发制人”

先发制人的新全球战略不仅标志着美国要解除主导

冷战时期的“围堵战略”,也将使国际法中主导国际关系

准则的许多原则备受考验——

个人和组织的行为能否当作国家行为?

国际法中规定:个人和组织的行为不一定能当成国家行为,国家只能对于以国家和国家名义所从事的、由国家正式授权并控制的行为对外承担责任。个人行为中国家元首和政府首脑的行为无论是私人的还是国家的都应该承当国家责任。毫无疑问,除了经国家或政府的正式授权外,非正式代表国家行事的个人行为不应视为国家的行为,国际不负责任。他们损害他国利益的行为只能由其个人负责。

但国际法中也有规定,当一国纵容或唆使个人和团体从事侵犯他国主权,侵害他国权益的活动,该国应该负责任。

如果“先发制人”战略得以实施,按照现在“基地”组织残余分子的正在向世界各地分散渗透的趋势,如果没有确定这些组织和个人与该国政府间“纵容与被纵容”关系,一旦采取军事打击将违反国际法。

“先发制人”军事打击还要不要宣战?

国际法中的“战争与武装冲突法”主要包括两部分的内容:一是关于战争和武装冲突的开始与结束;一是关于作战手段和作战方法以及如何在战争和武装冲突时保护平民和其他作战和武装冲突受害者。战争可以通过交战双方或一方宣战而开始。“宣战”,在传统战争法中标志着国家之间的关系由和平状态进入战争状态的一个重要和必要的程序。许多国家的宪法也有关于宣战的规定。

然而在实践上,一些国家往往出于军事利益的需要,发动突然袭击,以便在战争一开始就获得对自己非常有利的局面。“二战”之后,几乎所有的重大国际冲突都没有宣战。“战争与武装冲突法”毕竟是在“军事必要原则”和“人道主义原则”两者相互适应与妥协中产生的。所以不宣而战还要考虑人道后果。

“先发制人”发动军事攻击看来是不宣而战的近似于闪电战的偷袭。虽然美国武器技术含量高、命中率和精度都很高,但是这也无法确保攻击时不会伤及无辜,宣战至少可以警告平民先行离开敏感区域,减少平民伤亡。

预防性攻击是否具有合法性?

在国内法中,行为者的行为必须满足四个条件:主观、主观原因、客观、客观原因才能构成犯罪并受到惩罚,如果一个行为主体只有主观动机并未付诸客观行动并不足以受到惩罚。在国际法上也有类似的原则:国际行为主体未有行动之前,不能因为对方可能采取行动或主观上想采取行动而受到当事者的攻击。而预防性攻击的起因在于对方在主观上可能要攻击自己,对自己造成威胁,显然是不合法的。

事实上,美国已经多次进行这样的行动,只不过规模小,还没有上升到战略高度。在伊拉克的南部禁飞区,每当伊拉克在军事上有所动作,都会遭致美英战斗机的狂轰滥炸,这也是一种预防性攻击。可怕的是,一旦包括“预防性攻击”在内的“先发制人”战略被写进美国新军事战略中,打击面恐怕就不止伊拉克一家了。