广州:潮湿的商埠

作者:舒可文(文 / 舒可文)

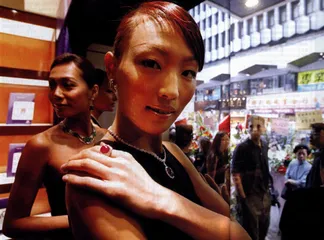

活色生香的珠宝展示会

公益诉讼也是划算的

最一言以蔽之、也最抽象的说法是,广州人最务实。广东卓信律师事务所的年轻律师潘卫思在广州出名却似乎是因为很不“务实”的一件事,是他为洛溪大桥5元钱的过桥费和政府打了一年官司。洛溪大桥是连通广州老区和新区番禺的要道,由霍英东捐资建成于1988年,“自建成之日,往来车辆都要交纳5元钱过桥费。以前没人注意,随着番禺的发展,它的作用越来越重要,因为它总是长时间拥堵,人大代表也有向政府提出建议的。”潘卫思在接受采访时说,“他们注意到的只是这座桥收费合不合理,但没有想到合不合法。应该说,由私人捐资兴建的公共设施,政府是没有权力收费的。可是当地政府的收费理由是,它为这个桥的使用提供了相关配套设施。从2001年5月我提出起诉,到现在还没有完结,投入的工时和精力如果放在我们事务所的经济诉讼上,收益是明显的。可是这桩官司即使打赢了,也无非从此免了5元的过桥费。”由于这是一项公益诉讼,他一直要为这件不务实的诉讼而面对很多广州人的疑问,这是干什么?他的父母也这样问他,“被问得多了以后,我就仔细地核算了一下,如果把报纸对这件事的报道当作事务所的广告,那么到目前为止我在此事上花费的工本是多少,两方面比较一下,广告的价值大大高于工本费。这么一算,我发现这件诉讼还是很合算。这样的逻辑大家也就理解了”。其实在今天的商业化社会里,这样的逻辑也并不是广州专属。但对于有些城市,依旧于这样的逻辑是情势所定,而对于广州,这就是生活。

这个潘卫思由此这样说广州:“在这样一个不那么大的城市里,一方面它有亲切感,同时也少了许多迂回曲折的味道,思路很简单。我经常去上海和北京,在北京有一种很抽象的权威存在,你就感觉,不管什么人到北京生活都会变成北京人。在上海,因为有个洋标准,感觉你要不是上海人那就不会符合那种标准,所以那里有上海人和非上海人。但在广州就不会,不管你是广西人、湖南人、湖北人,没有风格追求,也没有什么趣味标准,有的赚就好,所以在广州你能看到广州人、湖南人、江西人等等,各做各的。”

从十三行说起

80年代初,在中国的改革初期广州人的开放是出名的,但在整个中国都开放的时候,这个心态就很少被提起。《羊城晚报》的编辑梁以墀说:“这种心态并不表现在生活的具体方式上,在现在这种国际化趋势下,不论哪个城市大体上生活都差不多。我是个地道的广州人,我和别的城市的人看起来没什么区别,每天都是这样上班下班,其实广州人的区别是体现在权衡一个事情时的方式上。”中山大学教授陈春声说;“很多事情其实都是在历史中形成的,不是表面上的一些特征。改革开放对内地人也许是一个很不得了的阶段,但对广州来说,它从来就没有停止过与外界的往来,与香港的关系更是没法隔断。”

在我们采访的人提到广州的重商传统时,都要提到十三行。广州与内陆其他城市真正形成区别似乎总是从十三行说起,是十三行的存在和发展给了广州城市不同的面貌,造就了广州的城市品质。

广州300年来一直保持对外通商的历史,使广州一直受到外来文化的影响,同时,它也是一个有2000年历史的古城

在广州荔湾区有一个小型展览,十三行的历史资料指示,现在的十三路、人民南路、仁济路一带是十三旧址,这个南北半公里、东西宽1公里的范围就是当时中国对外开放的范围。现在只能从十三行路的路名确定到它的曾经存在,路边的一个个小铺面经营着廉价服装。十三行路的东段在当年日军轰炸中成为废墟的部分,现在是广州文化公园。在文化公园墙外有一个宣传栏,上面贴了很多当年西人画的十三行盛景和西关地区作坊里的制品。

荔湾区的十三行史专家胡文中说:“你不要小看这个小地方。中国近代史和十三行有很大关系。”他介绍说:“那时候清政府把经营洋货的商行与一般商行分离,经营洋行要得到官府承允,成了一个专门行业。这些洋行联合成公行,要承担部分政府职能,外商货税完全由他们承揽,要替政府向外商征税,转过身还要替洋人代纳关税。因为政府不准官员直接与外商交涉,所以往来文件也都通过十三行。”

胡文中说:“十三行一口通商之初,正是欧洲经历工业革命之时,这给广州奠定了一个开放城市的基础。这种开放口岸的交易特点,使广州人养成了实际交易的商业传统。”十三行带动整个西关地区的繁荣。与上海相比,广州的商业化可能更本土,繁荣的西关出现的西关小姐的时尚也往往不是欧洲或者好莱坞形象的翻版。十三行行首潘振成的第八代后人潘刚儿先生说,“西关小姐就是因为家境好、开明,她们不仅能读诗书,还能学西语”。所以,她们就成了中国妇女从传统向近代过渡的范本,成一时盛名。最著名的西关小姐是大革命时在刑场上为自己订婚的陈铁军。

潘刚儿先生说,他的先人“那个时候就能通西语,还曾走访过欧洲。在鸦片战争前他就雇洋工在西关制造火轮船。在上海洋泾浜英语之前,这里已经流行广东英语。”模仿西洋钟的“广钟”也产生在这里,这种机器的原理和大样是西式的,西关工匠在上面雕刻出中国家具上那种花纹装饰。得到行商支持的洋人首先在西关开设眼科医局。“华英字典”、“中法字典”、“汉文圣经”都最早在广州出版,潘刚儿说,“那不是表明什么身份,只是为了经商”。

胡文中说:“300多年来,广州与外界的交往和它的重商传统从来没有中断。即使在‘文革’时候,广州也还有广交会。广交会在某种程度上类似于十三行。”1960年来到广交会工作的刘宽智说:“广交会从1956年开始,当时交易对象主要是港澳地区、东南亚人,成交统计都不用美元,是用英镑。这些地方跟广州都很熟,很多人本来就是广州人,他们的亲戚还住在这里。那时候交易的东西都是小东西,像庙会一样,亲戚朋友都请在海外生活的华侨回来看看,很方便。”他说,“广交会期间跟过节似的。平时买鱼都要鱼票,但可能没鱼,到了广交会期间就一定有鱼。很多外国商品被港澳人买卖完就直接送给广州亲戚了。在70年代,全国的现汇贸易广州占42%还多。”

十三行旧址。这块方圆不足1平方公里的地方造就了广州的城市品质

拿来主义

据说现在西关大屋正以每年10%的速度在消失,这和各地的情景相似。十甫路、下九路一带的骑楼却做了大规模整修,长达两公里的恩宁路到龙津路的骑楼街也在规划之中。现在还在中山路到大德路,沿着解放路新建一些骑楼街,新式骑楼中旅营业大厦、边检大楼已经建成。这些骑楼街建成后会作为最长的岭南特色建筑申报世界吉尼斯纪录。广州自由撰稿人李苇一边带着记者看骑楼,一边说“广州人其实很保守”。

但是最先提出保护广州骑楼的袁奇峰认为,这倒不是出于怀旧的情感,也不是对某种风格的审美主张。他是广州市规划院副总规划师,他说:“虽然骑楼是来自西方的建筑形式,比如在伯尔尼旧城和意大利的博洛尼亚,骑楼构成了他们幽雅的城市面貌。日本的建筑研究会对骑楼的研究发现,骑楼是跟着西方殖民者的脚步传播的,在亚洲的传播从马六甲到广州,再到上海。广州的骑楼建筑多数为2到4层:底层前部为骑楼柱廊,后部为店铺,两层以上是住宅。广州引进骑楼基本的章法,柱距是4米,进深是4米,净高是五六米,临街立面是西式造型或中西结合,骑楼建筑强调连续性,形成连续的骑楼柱廊和沿街建筑立面。”

“上下九的骑楼在1923年开始形成。30年代,骑楼在广州风行一时,主要商业街道几乎都采用这种建筑形式,荔湾区辖内,骑楼总长度就达8公里。在其他老城区,越秀区的长堤大马路、中山四路、中山五路、北京路、大德路、海珠南路及海珠区南华路都有骑楼。中山路、解放路、六二三路的骑楼都被拆了,人民路的骑楼还有很多保存着,但被高架路掩盖了。现在我们恢复骑楼建筑,主要是因为对于广州的气候,这是一种好的选择。可以提供一个全天候购物条件,有利于商业气氛。”

袁奇峰说,广州虽然一直有外来文化影响,但“广州也是一个2000年历史的古城,原来的广州城城墙位置是南起越秀山的镇海楼,从西沿人民路到大德路,从东沿越秀路至万福路的一个小城。清朝时扩建,沿人民路和越秀路分别向南延伸至珠江边,有内城外城之分,伸出来的叫做翼城,在大德路和一德路还有两层城墙。广州是从宋朝开始,市中心从未移动的城市。”他说,“广州东北是山,南面临水,白云山向南延伸,形成‘龙探头’来喝水的形状,是一个很好的城市形状。中国古代建城的概念是,造城以守君,筑国以卫民,所以即使在朝贡贸易制度时贸易活动也多在城外西关十三行地区。1923年,民国初年一个重大的城市变化就是拆除城墙,满清的兵营等都被拆除了,开始拓路。整个城市改造、道路改造差不多都是按照商业需要来设计的。”

广东社会科学院钟卓安教授说:“广州城市的一个重要时期是广东军阀陈济堂掌握广东军权时。1929年到1936年,在他治辖时期,广州恢复秩序,经济得以发展,提出了效法苏联,搞三年、五年计划。从1929年开始的三年施政计划实施的时候,西方国家仍未恢复的经济危机帮了他的忙,从西方的倾销竞争中用低廉价格获得先进设备,同时依仗军力他也走私。这期间先后修了24条马路,建成了海珠桥。”

袁奇峰说:“因为有西关的老商业,城市的商业中心还是集中在西边,北部地区,如流花湖一带是沼泽地带,没有空间,城市就选择了向东南发展。民国政府的很多官员,和一些要在广州安家的华侨就选择了老城东面的东山地区。这一时期在东山一带大规模开发,形成了广州一个新型的高级住宅区。因为聚集在这个区域的人大多是有海外经历、愿意“取法欧美”的新派人物,从东山的建筑样式也能判断他们的日常生活基本是西式的。生活在这种方式中的少爷们就是大家所说的东山少爷。”东山少爷于是又成为广州生活方式的一代范本。

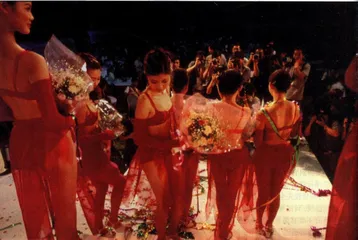

中国首届内衣秀在广州

不在意那些

新河浦南路还有大量的“东山洋楼”,现在也被列为保护区。在这个地方大量的建筑空置着,有的楼下一层被小商贩租来卖杂货,楼上两层空着,很破烂。恤孤院路9号,蔡苑,1922年建的一个两层建筑,1993年被列为广州市“旧民居建筑区”文物保护单位,能看出它的廊柱、大门、阳台当年都是极其精致和幽雅,但因常年没人居住,完全处在失修状态。大门朝街面的一面被刷了一层粉红色,是九运会广州大面积整修时刷的。因为产权不是市政府的,所以尽管是保护单位,却也无权进去真正实施保护。

瓦窑后街3号,是一幢三层洋楼,像三连直街的那个梁宅一样,跟周围建筑相比格外地瓦亮耀眼。该房原来主人是70年代移居海外华侨,现在的主人是在90年代末花80万元买的,花一倍的钱把整个房子整修一新,一家三口住在这优雅之处。从这里拐一个弯,恤孤院路36号又是一个两层小楼,主人也是华侨,70年代移居国外,现在住在这里的是房主的亲戚。广州艺术家陈劭雄像受到了启发,敲开门问可不可以买这所房子,出来答话的人说,不卖。说了好半天,我们才弄明白,因为亲戚很多,卖掉了房子也不好合情分配钱。可是住在这里的人因为产权不属本人,也不愿花钱维修。“如果我们想租,替你翻修”,他也做不了主。

记者问陈劭雄是真的要租吗,他说:“不会的。这里的房子虽然很漂亮,但这个地方生活起来不方便,买东西也不方便。你看它装空调的都好像不多,可能电线没有改造。没空调怎么行,在北京‘热死了’是形容词,在这儿就是真的。所以我告诉你,你一定要喝凉茶。当年来打广州的番鬼就有热死的。”

广州人都把西方人叫番鬼,为什么?中山大学教授刘志伟说:“西方人的概念在广州和上海不一样,广州人不崇洋,外国势力来广州的时候,广州已经是有2000年历史的地区中心,是两广总督所在地。它的政治经济文化各方面力量都不会轻易被征服,洋商们哪能轻易出入,而上海那时候不过是个小县。”他说,“上海有租界,广州也有,但广州的租界在广州没什么影响。”

袁奇峰说:“鸦片战争主要是在广州,中外矛盾激烈起来,十三行被义民放火烧了一次。鸦片战争后,外商要求在广州开辟一个商馆区,但是一直得不到地。第二次鸦片战争时,十三行又被烧了一次,十三夷馆基本烧毁。广州城被英法联军占领了三年,史书记载,其间时常有单独走动的士兵丢了首级。到了1858年《天津条约》谈判的时候,英法联军退出广州的条件就是要求清政府在广州提供一个租界。当时的县官频传业主,勒令议价,但被外商看重的长州岛、花地、海珠,土地的主人都不愿意把地卖给他们,也不愿租给他们。最后就选定一块无主的地,沙面。”

十三行旧址的西边就是沙面,沙面的建筑风格有好几种,华东理工大学教授程建军说:“沙面原来是珠江上一块小积沙浮地,涨潮时候是水,仅能露出两个小炮台,落潮时候露出沙面。选择沙面作租界的另一个原因是,这里地处三江交会之处,方便船只停泊。1859年开始施工填土,工程费时两年,1861年在这里填出一块30公顷的小岛,设立租界。小岛西边是英国区,东边是法国区,中间有一街为界。整个沙面分成106个区拍卖土地,各国人都可以买,除了中国人。英法联军占据广州的经验使外商不敢和广州人混居。沙面的建筑集中建设于1861年到1938年间。各国的商人、传教士汇集于此。”他拿出资料介绍说,“沙面的建筑也是很多种的。一种是新古典主义式的,规整,严谨,底座一般是粗大的石材;另一种是19世纪欧洲流行的反抗新古典主义,追求巴洛克风格的折中主义风格。最有意思的一种是券廊式的,也有种说法叫它殖民式的,这是古典主义建筑随着殖民者进入东南亚及广东,为适应当地的气候条件而来的变种,平面简单,立面以连续的拱廊组合。没有太多装饰。”

现在沙面是外办、海关等一些单位使用。大部分是把以前的商务建筑改成了住宅。1997年沙面被指定为国家文物保护单位。在一座建筑的墙上挂了一个牌子,上书“广州市文物保护单位”,建筑时间只是大约确定在“清末民初”,不像上海一个仓库也有确切的年份。似乎他们很不在意这些的东西。

被在意的却是一些世纪初中国人的建筑。在沙面和十三行旧址这一段沿江路上,有建成于1916年的广东邮物管理局大楼,现为广州邮政博览馆。还有曾经是广州标志性建筑的爱群大厦建于1937年,现在归广州市旅游局。它占地900平方米,地面到屋顶高65米,加上旗杆是76米,是当时美国摩天大厦较多采用的新哥特式建筑风格,所用钢材都是专门向西门子公司订购的。建筑师是一位在广州有很多作品的中国人。倒是1913年建成的粤海关大楼,现在还是广州的海关,在袁奇峰看来比较奇特,它是由英国人设计的。

广州三元宫,每逢初一、十五都有几万人来此烧香

满天神佛

淅淅沥沥的小雨中,《羊城今古》杂志的主编陈泽弘带我去三元宫看广州人拜的佛。在广州的地方知识中,满天神佛是其中一种。陈泽弘说:“广州人什么都拜,基督、孔子、菩萨、关公、土地爷无所不拜,而且统称为拜佛;为发财、升学、求子、保平安的,干什么都去求佛,连小偷都要去。”

一到中山纪念堂后面就能闻到香火气味。中山纪念堂背面对着的三元宫,是一座历史久远的道观,供天地人三才,相传是晋朝道教宗师葛洪时创建的。陈泽弘介绍说:“因为传说初一、十五拜三元宫最灵验,每到初一、十五,小小道观有几万人来拜。1990年时,它隔壁的广州干休所里的老干部,被烟火熏得不敢开窗,其中一天,清理的香灰装了5辆解放牌卡车。老干部们向管理部门提出强烈抗议,后来才规定每人每次只许烧三炷香。”

广州最大的佛庙是光孝寺,最早是三国时孙权的谋士虞翻被贬到广州的住地,他死后,他的后人指宅为寺,把住宅捐献出来做佛寺。现在它香火旺的一个原因是,此地还是六祖慧能落发受戒之处,记者看到带着外国人的导游在给他们讲发生于此的风动心动的段子。

至于他们拜的是谁,你根本不必纠缠。尽管这个道观还是广东道教学会之所在,但在里供奉的除了元始天尊、太上老君,也有佛教里的菩萨、民间名人葛洪之妻鲍姑,还有关公,分别都有堂皇的宝位。记者问一个从里面走出来的青年今天拜了谁,他很不耐烦地说“都拜了”。因为是平常时日,不限制烧香数量,香客可以手握一大把香,逐个神佛一一拜过。从大殿出来,就能看到道观内墙上的浮雕讲解的是儒家的劝孝故事,如卧冰求鱼等二十四孝。在记者等陈先生的10分钟里,无一名香客光顾这面墙。

陈泽弘说:“其实真正来烧香的人并不一定不关心这些故事,更不关心教义,不讲体系。佛教在内地发展了那么严格的华严宗、天台宗,可是在广东,最大的创造是禅宗。慧能不识字,什么教义经文都不用管,放下屠刀,立地成佛。在广东会出禅宗,洪秀全会把基督教改造成那样也是在广东。这个地方历来有一种风气,一切都以拿来好用为准。关公本来的形象是义气的代表,到这里被当成财神,这中间的转化也是这样的——关羽讲义气,最重信用,做生意的人就怕没信用,那么大家都拜在他前面,谁也不要欺骗,大家一起发财。从义到信到求发财,最后成了做生意的保护神。”

当然,现在进入国际化视野的年轻人几乎都是无神论者,他们不去寺庙烧香。但是在家里通常会留个角落拜土地爷,一个可乐罐子上插上香就可以。潘卫思对此解释说:“一方土地养一方人,拜拜土地也是应该的啦。”广州就像被一层温的水分包裹呵护着,一切来自制度、来自观念、来自潮流的风尚在广州都要被它稀释到与原有生活不相冲突的程度,变化也是在这个程度上进行着。