子曰:孔子在广州

作者:舒可文(文 / 舒可文 施武)

“有奶是检验娘的惟一标准”,张广天在他的新戏《圣人孔子》里用这样的口号再一次摆开了批判道场。开场前的红色幕布上喷涂着有明显时代印记的报纸版面,上面的标语是“离经叛道就是背叛自己”,预示着将要开场的又是一次有关理想、有关道德的论坛。

《圣人孔子》所涉及的事情发生在经历了1971年“9·13”事件到2001年“9·11”事件的30年间。30年间里的思想冲突、观念更换、生活变迁被聚集在对孔子的解释中。在生活的每一次动荡中都拿他来比对一番,孔子作为民族文化的一个极端符号,恨也孔子,爱也孔子。翻来覆去的是一代永远有理的时代先锋,当他们要谋杀孔孔子时,无论拿怎样的说辞,怎样的诱惑,甚至拿出粤剧中《荔枝颂》改编的淫媚小调,孔子其实岿然不动。林彪事件后,在对孔子的荒谬批判中,孔子没有因此而消失,反而从中得以复活。在“毛主席教导我们”和“子曰”的思想矛盾中,红卫兵长大了。改革开放后他们要学习先进理论,扎了一个木筏把孔子送出海外——让他去别的地方讲道吧。再后来他们要出国去,在一个佯装的自由女神引导下,他们说再见,中国。当他们回来的时候,口中操着有了另一种文化解释的家乡话说:“祖国,额(我)回来了。”

在这个戏里,他几乎把所有与思想有关的潮流都一一过了一遍,包括后来的“中国可以说不”、新左派,甚至包括前两年他自己以戏剧形式表达的对格瓦拉的尊崇。在张广天的揭发下,这些心路历程都映在一个反面的镜子里。这些当年的红卫兵、后来的出国派,再后来又成了CEO、新左派,就是他看到的所谓的知识分子。言外之意,如他所说:“中国的知识分子最没出息,他们最善于跟风,他们喜欢一味地强调事物的外在变化。”

在演出中间,张广天高高地站在悬台上,带领演员和观众一起学唱《圣人孔子》的主题歌《圣人孔子悄然来到》,并且让观众翻开事先发到手中的文本,听他宣诵孔子教导。

张广天一如既往坚持“草根立场”,像《切·格瓦拉》一样,张广天的戏满溢激情,整个演出空间被他利用为一个大众论坛,在这里抨击时弊,挖苦讽刺,无所不用。如果说它有粗糙之嫌,却可能正是它的感染力之所在,相比周到的思量,它更接近张广天自己的戏剧理想,他所理解的“戏剧的根本样式是公众诗歌,而不是讲故事。现在戏剧之所以没落,主要原因是因为公众诗歌部分死掉了,作为接场用的讲故事却加长了。我们现在就是要完成一种公众仪式和公众诗歌”。所以在这个关于孔子的戏里,不研究孔子的思想,也不讲孔子的是非,是讲这个符号在实际社会中的运用,是要谈我们自己,谈在孔子故事里那些简单的情景,谈《三大纪律八项注意》里基本的品德。在一些简单的生活道理和高妙的阔论之间,他要说的是我们好像在批判中更新着自己,其实也许是对自己的背叛。

与《切·格瓦拉》相比,《切》更多是从一个理想主义观念出发,拿着格瓦拉这把革命浪漫主义的尺子衡量我们的世俗生活,虽然很有理,但太占理了就失之“得理不让人”。在《圣人孔子》里,虽说也充满了嬉笑怒骂,但动用的观念元素并不过分,反而是调动了大量生活素材和文化中流行过的时髦。说到出国潮的时候,演员大唱《北京人在纽约》的“千万里我追寻着你,可是你却并不在意……”说到“海归”时,唱的是孙楠的“五星红旗”,当红偶像F4、人类学家抄袭等等社会事件都以变形了的形式在戏中演绎,到结尾,诸如“宁添十座坟,不添一个人”、“少养孩子多养猪”这样的标语直接搬到台上,让那些演员用理直气壮地讲过很多大道理的强调喊出。

观众在这个演出空间中等于重温了历年的所闻所见、熟悉的事件与流行曲、熟悉的表情。在另外一种逻辑中被再现时,观众像听到歇后语一样恍然大笑。

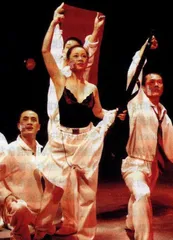

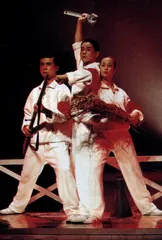

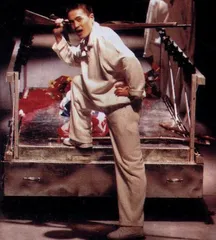

(本文图片均为剧照,由吴聿立摄影)

话剧政治波普?

施武

当电影、电视剧承担了讲故事的功能后,在戏剧舞台上讲故事就显得太奢侈、太费劲了,因而会显得有些徒劳。舞台戏剧原本的魅力也远远不仅在故事,其中非再现性的语言和舞台上非现实的空间利用。就如同摄影术承担了形象写实功能后,绘画中的形象更多地向绘画的风格标新和观念传达索取价值。张广天的戏剧从《切·格瓦拉》、《鲁迅》到新近上演的《圣人孔子》都是在故事之外用功。这一点与林兆华、牟森、孟京辉的努力大体相同,林兆华多少还要凭借一个故事的框架,孟京辉基本是让任何故事最后都散了架,张广天的戏离故事最远。在《圣人孔子》里,他对社会文化资源的利用在模拟的标语口号的外型下,酷似我们在另一个领域里熟知的“政治波普”,这样它既有了活报剧的直截了当,又是在与自己的文化资源斗智斗勇。