前驱原型

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

议论现代建筑,议论现代住宅,居然没有说到柯布西埃,没有说到萨沃伊别墅,这简直近乎奇谈了——难道不知道该老对我们如今的“人居环境”有着怎样无与伦比的影响吗。

曾记得有一部苏联电影,讲的是住在莫斯科的一位男同志糊里糊涂地错到了列宁格勒,在一模一样以伟人名字命名的大街上,一模一样的住宅小区里,进了和他自己家一模一样的单元(我忘了故事里的门锁钥匙是不是也一模一样,还是他巧合地混进了门),然后就奇遇了那家真正的主人,一位女同志,二人展开了一场浪漫。后面的故事,对我们这里的话题都是蛇足了,有趣的是前面的铺垫。这个引子,在今天的白领业主看来,也许多少属于革命的浪漫主义,但在20世纪80年代以前住过单位分房的中国人都会明白,这才真是现实主义描写。别人倒也罢了,就连堂堂清华大学的建筑学教授,也有过好几位老先生确实直到拿着钥匙捅不开门锁,才怀疑起自己走错了楼门。

于是,我们也就读到了无数斥责这千篇一律的住宅状况的文章。顺着藤儿捋上去,当年说了“住宅是居住的机器”的人,难道就躲得过这叱骂?那个人就是柯布西埃。他的原型机器呢,便是萨沃伊别墅。

前两年的“新住宅运动”一度很是吵闹,有个宏大的口号叫做“走向新住宅”,这个句式分明套的是柯布西埃的书名:《走向新建筑》。确实,在1923年出的这本书里,也是以住宅革命作为新建筑的一个重要起点。除了讴歌机器美学和工业化的力量,柯布西埃还有一个极重要的论点不太有人引述,但这其实却是现代主义建筑在资本主义时期得以征服世界各国的根本原因之一:现代的社会组织必须满足其城市人口的基本居住需求,才能保持社会体制的平稳运行。而在人口密集的城市里,只有运用预制件、对个体工人的技术要求低、不论任何场地条件都适用的大批量建造的住房,才有可能达到市场所要求的产量规模。所以,《走向新建筑》最后一章的标题是《建筑或者革命》。在针对柯布西埃这本书的许多批评文章里,经常看到它被讥刺为狂热大言而芜杂混乱,但就上述这个论点而言,他的话并不是危言耸听。很难想象,在全民的九成以上都过着张大民的日子之际,这个社会还能有一种不安居而尚可乐业的气氛。就拿前述走错门的清华老先生们来说吧,试问,为了追求个性化的住宅,在筒子楼里多熬十年,可否?所谓人性关怀,分别处在贫困期、温饱期和奢华期的不同族类一同发言,那才叫做鸡同鸭讲。后现代的建筑批评里,有没有一点“何不食肉糜”的可恶,是需要格外警惕的。

萨沃伊别墅北立面

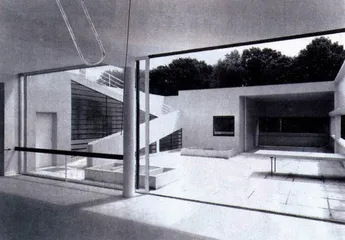

二层的大厅和阳台,主坡道在此由室内转到塞外,连向三层的晒台

现代建筑的很多手法细节,在今人眼里已属司空见惯浑常事,当年却是掀起轩然大波的惹事精。柯布西埃在20世纪20年代里提出了他的“新建筑五点”:一,底层独立支柱;二,屋顶花园;三,自由平面;四,水平带形长窗;五,立面的自由构图。萨沃伊别墅就是这些原则的一个范本。为了最大限度地实现他所追求的社会效益,尽量适合于任何建筑地段条件,成为通用的建筑模式,柯布西埃特地把他的设计做得没有地域特点,甚至于谴责那种考虑地方特色的建筑理念。当然,从他所宣扬的“居住机器”这个概念出发,这个立场极其合乎逻辑:机器么,有什么地方特色可言,全球的螺钉都是一样的螺钉,谁能像阎锡山似的专定下了不一样的铁轨规格来限制外人入晋——何况做成了阎锡山也只是丑闻兼笑谈。

“新建筑五点”的出现,自然首先是由于有了新的建筑技术做后盾。梁柱承重的框架结构体系解放了历来辛苦的墙,因此才有了自由组织平面的机会,同时也解放出了外墙上肆意延展的窗口。西方建筑自古的厚重石墙上,开窗的问题一直是兹事体大,窗上楣的那一道横梁再长些也有限。在英国历史上很长的时期里,盖房子是要根据窗洞的数目和尺寸,额外征收开窗税的。看惯窄窗的西人,接受这忽然水平延伸起来的漫漫长窗,岂是易事。虽然外墙不必再承重,可以做得成大窗了,也还是做成高大于宽的竖向形状好不好?真就有建筑师同行(而且不是冬烘族)这样小心地劝谏过柯布西埃。说来奇怪,“敝帚自珍”可不单是句成语啊,新技术带来的新形象,会在很长时间里显得各色而且遭人冷眼。萨沃伊建在巴黎郊外,最让1931年的法国路人看不顺眼的,就数这水平带形窗,“花都”用惯了的落地长窗,可是以“法国窗”的名号入了典的,就算用框架体系,照做竖向窗又何妨?非我族类,噫!柯布西埃这瑞士佬儿,就连二楼没有房间的空膛处,也用墙先圈起来,再开出带形窗,其偏执如此。然而在德国人眼里,萨沃伊最可恶处则在它的屋顶花园。谁要你什么花园,就是平屋顶啦,没有了陡坡山墙,那能叫屋顶吗。虽有现代防水技术解决了平屋顶的渗漏问题,那它看上去也不像个正经屋顶的样子。

在平屋顶上做花园,这不过是柯布西埃的“花园母题”或曰“花园情结”的一例而已。在多处不同的建筑或建筑群的设计中,他都和这个母题有过牵连,或许是因为这个母题格外带有一种乌托邦的气息。新建筑就是要为居住者提供更加健康的生活方式,因此,让普通人习以为常地在阳光下享受花园,是建筑师创世纪般的伟大成果。底层用独立支柱,其效果也是把地面留空,做成花园。在建筑内部空间的一底一顶这两个水平面上用两个花园相互呼应,是一处不费力的对称修辞。而且,由于建筑外墙比柱子连线的外缘进一步挑出,让立面从承重的结构中浮凸出来,更强调了建筑凌空飞架的态势,是技术帮助人类挣脱自然束缚的一个绝好隐喻。其实,萨沃伊别墅的地面层并不是真正完全留空的,从外皮数,第二层柱子起就已经被包进了室内,只不过,这底层的外墙用的是玻璃,以其隐身透明的特性来形成挑空的错觉罢了。在底层,建筑师布置的功能是门厅、车库、佣人房,倒的确没有意在留人驻足的空间。

萨沃伊的“自由平面”,其自由程度不单超过了当时人的接受度与想象力,而且后来也少有匹敌。为了强调空间的自由流动性,在室内以坡道取代了楼梯,而且扶手用的是雪白的实栏板,用这条粗重的白色曲线贯通着楼内各层,让各个楼面之间也能流动起来。这样的选择应该还是出于柯布西埃对机器美学的尊奉——像机器里的发条之类?也有人说,这是因为他当时中了立体主义的蛊,在室内拿着诸多纯粹几何形体做起了构成,坡道亦是其中一个词汇。

萨沃伊毕竟不是普通住宅,而是一个别墅。即使当时并不打算豪奢,那尺度也不是玩的——它的平面轮廓,每一层就不止400平方米。虽然柯布西埃的设计初衷是要它可以放之四海,但是另外一方面,大师又舍不得放弃把它做得精美的本能愿望,哪怕只是一个精美的机器。柯布西埃在建筑的四面外形上都下了功夫,而不仅仅看重建筑的“外”(或“正”,或“街”)立面。萨沃伊是让人绕着看,钻进去看,上上下下地看的,它是一个真正的空间艺术品。这样,把它临街放着就浪费得很,它的最相宜处还得是空旷的乡间,远远近近地怎么看都有可品处。于是乎不但建筑本身的面积大,它的占地也得大——它占的那块地产的尺寸将近5万平方米,如果以普通密度盖成多层住宅,每户100平方米能住下500户!要在这块地的中心站着,也只配是柯布西埃这般大师的手笔。

在这里,我们不期然发现了现代主义建筑的前辈大师们难以解脱的两难窘境。他们以民主乃至于民粹的精神为号召,同时却又不得不造出新的权威和法则。推倒了古典的教条,他们自己的主张成了新教条。大生产的标准化产品不可能是艺术品,他们却依然难以割舍艺术的标准,而艺术就不会是大众日常所能企及的水准。这两难不仅令他们彷徨,催促他们寻找新的出路,而且也让现代主义建筑日后虽得了天下却依然坐在针毡上。主义和问题,真就这么难以两全。