大连空难:大海那边的5月7日

作者:巫昂(文 / 巫昂 郝利琼)

打捞出的飞机残骸

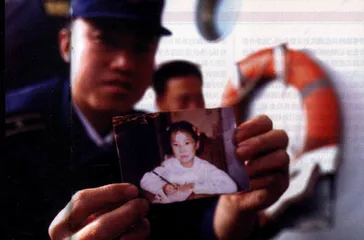

海军在现场打捞出的照片

救难搜寻现场

大连相不相信眼泪?

某保险公司郭先生在空难后第一时间内赶到周水子机场,他回忆那个狭小机场内的当时情形,仍心有余悸:“我进入机场国内到达等待大厅时,门外的出租司机都已经知道了消息,但不敢告诉十几米外焦急等候的家属。我发现家属群里的北航两个工作人员,虽然闭口不言,但早已面如死灰。他们知道,这是一个无法保守的秘密。”他驾车返回市区,发现警车鱼贯向大连港方向开去,他意识到飞机就落在那个方向,“于是我连过六道防线,终于得以进入现场。当时海面上仍有漂浮物,探照灯不时划过水面。我突然想到一架那么大的飞机和那么多人在一个多小时前就沉没在那里,一种带着伤痛的恐惧感猛地抓住了我。”

“我们9点半以后,就不停地打他们的手机,没有开机,打到家里也没人接。”5月10日下午,记者见到“5·7”空难家属闻立荣和傅国华时,他们回忆起那个生死时刻:“到11点,我们在心里估计着他们出事了,但还是坚持每隔半小时打一次电话,一直打到凌晨4点。然后有人来敲门,是医院的领导们,他们在门外站着商量了很久,不知道怎么开口跟我们说这件事。”

他们没有料到的是,就在离他们位于沙河口区的家10公里左右的付家庄外海域,女儿闻红、女婿申平岗和外孙女申华搭乘的北方航空公司CJ6136航班,尾部着火后盘旋三周,堕入海中。无法设想飞机上最后数分钟,人们是在怎样的惊恐和绝望中度过。

今年71岁的闻立荣,是闻一多先生的叔伯侄子。他们一家出了四位医学教授,都在大连医科大学附属第二医院工作。他本人是中华医学会大连分会内科肾病专家,并且是国家自然科学基金该专科的一审专家,老伴儿傅国华是消化方面的主任医师,在空难中身故的闻红是内分泌科室的骨干医师,申平岗为普通外科的一把好手。他们一家人坐在一起,差不多可以开一个小型的医学交流会,在现实生活中,他们也常常请其他三人对自己的病人进行会诊。

“在获知空难的那一瞬间,我就意识到我将永远失去了以后家庭来自子女的温暖与可爱的外孙女,他们在我们的生活中完全消失了。”年届古稀的闻立荣现在最想念的是小名“蓓蓓”的外孙女申华,“我跟老伴每次上超市,就是买她喜欢的东西,而她的兴趣也不断在变,她喜欢波力海苔、卤鸡翅,特别喜欢吃红烧肉中的卤鸡蛋。”前来照料这两位老人的附属二院退休办干部告诉记者:“闻教授在失去孩子们后一直很克制自己的情绪,他需要有机会跟人说一说。”

“闻红这次回来后,将要准备5月22日的硕士论文答辩。”闻立荣说,“他们这次旅行的主要目的,一是为了让闻红在答辩前休整一下,二是为了让外孙女能够多有机会跟父亲申平岗玩儿,调整一下他们的父女关系。因为他对女儿要求一向比较严格,蓓蓓有点逆反心理,没想到此去即成为永别。”

大连医科大学附属二院门诊大门旁两块“专家介绍”栏内,他们的名字仍未取消,而内分泌科,只有两个医生在门诊。病人依旧络绎不绝。据老母亲傅国华教授告诉记者,在这次空难中共有约17名医疗系统的乘客。其中包括闻红及其科室主任宋光华、中心医院内分泌科室的老主任郝金盛等,他们“五一”前,同行去北京参加一次国际糖尿病会议,有的医生早些离开,他们一直等到会议闭幕后才老老实实走。一位业内医生感慨:“大连内分泌专科的几大支柱没了,要重新建设起来,不知道要等到什么时候。”

记者到大连保税区采访时,这里一如平时的忙碌,它遭受的重创在一时间可能还显现不出来。在空难中,保税区有三位重要人物遇难:保税区管委会主任杨希学、保税区管委会物流局局长许德库及招商一局局长助理宋日新。

在管委会办公室里,工作人员忙着收发从全国各地来的传真、唁电和电话,从中央政府、地方政府、海关、各大公司、跨国集团发来的唁电已有厚厚一撂。杨希学主任在任期间,抓住机遇,申办了出口加工区。建区不到一年,出口加工区已有25家企业建成投产。2001年,保税区GDP达到38亿元,比上年增长69.6%。5月1日,杨希学主任带领保税区工作人员去新加坡招商,7日回到北京。本来要乘坐8日的飞机回来的,但因为5月11日就是保税区成立10周年庆典,他急着回来做筹备工作。临上飞机前,他还打电话到单位,布置第二天的4月份工作总结会议。

另一个令人痛惜的群体,是中国港湾建设集团总公司名下的中交水运规划设计院的8人专家组,他们到大连的目的是参加在大连召开的一个项目技术会议。记者到伽利亚酒店采访,见到其中两位研究人员年轻的妻子时,她们说已经好几天没有睡着,完全无法回忆关于死去亲人的任何细节。据出面处理事故的该院副院长吴澎介绍:“这个小组成员是水运规划设计院的中坚骨干。”其中的高级工程师及项目负责人就有34岁的张岗、39岁的解成杰、38岁的毛凯、32岁的黄义成、30岁的陈银峰、39岁的盖立民,其他两位年轻的工程师为30岁的韩敬东和27岁的王磊。此外,大连足球界损失了三位教练,包括原万达俱乐部守门员教练、现大连女足教练杨昆峰。在空难乘客名单的精英人物还有大连远大制药公司副总裁杨元金、大连建筑设计院副院长陈军男、中国外贸运输总公司副总裁杨凌波、大连造船新厂副厂长林淑香等。

拿什么来安慰他们?

“我要求对我妹妹田鑫的赔付,要跟日本的米丸千世里小姐一样多,虽然她是持有中国护照,但她是为了陪同米丸小姐到北京旅行才出事的。”遇难者家属、已加入日本国籍的田晶对前来慰问的大连市政府官员提出这样的请求。在接受本刊记者采访之前,她并不知道中外乘客的赔付政策有别。

田鑫出事前在日本横滨飞鸟学校进修日语,准备进当地大学留学,为了参加田晶5月5日在沈阳的婚礼,特意回国。而她在横滨打工时认识的日本朋友米丸千世里,也正好要到中国旅行,所以她们一路同行。米丸坚持既然到中国一定要去北京爬长城,出于地主之谊,田鑫在5月6日陪她去了北京。田晶原本也要去,由于身体不适,送她们由大连上飞机后,又回到了沈阳。田鑫的母亲在听到女儿出事后,常常出现幻觉,她以为田鑫仅是出了趟远门,很快就要回来了。

“虽然当年父母为了供给我们姐妹上学,花光了所有积蓄,但目前我的家庭在经济上已经没有什么问题。我只是觉得,以国籍来决定理赔方式,让我们觉得很不公平。同样的命,为什么中国公民与外国公民有这么大的区别?”田晶无法理解中国公民为何赔付款与国外乘客差距如此之大,“我觉得这里边,有很多值得质疑的地方,亲属应该争取自己的权益。一切似乎都是安排好的,没有谁来征求我们的意见,我们能做的只是无谓的等待。”

悲怆

截止5月11日,“5·7”空难的400多名家属,由北方航空公司安排在大连比较豪华的五家酒店里。为了避免触伤空难亲属,这五家酒店的服务人员据说采取了“无微笑服务”。酒店的大堂一角时常坐满衣着肃穆、神色暗淡的亲属。

“我们无法理解,这样的灾难过后,大连为什么没有一些富有人情味的公众行动。”一位大连人对记者说,“比如政府大楼与主要广场下半旗致哀,或者组织大家到海边为死难者献花,人们似乎还是太冷漠了,我们应该有所表示,所有哀伤不应该仅仅属于死难者家人的,也应该是大连的。”

记者在其中一个酒店遇到戴着“义务工作者”标牌的三位志愿者,跟随他们去访问遇难者亲属,但终于还是感到失望——他们的工作与其他走走形式的慰问并无差别。一位义务工作者说:“我们的工作主要是了解亲属的要求,并向上边反映,为他们做一点力所能及的事。在这方面,我们也没有更多经验。”

“北航”对遇难者家属采取了一对一的工作模式,即一位工作人员全天候陪护一位遇难者家属,不能擅自离开酒店。记者在伽利亚酒店餐厅,碰到一位参与救助的工作人员,她已经三四天没回家了。但她告诉记者,这种模式的实际效果却并不理想。因为被选来当陪护的人员素质良莠不齐,有些人相当冷漠。她说:“只有设身处地为别人着想,把那些死去的人当作自己的亲人,才会怀着爱心去工作。”这位不愿透露姓名的工作人员曾经接触过国外同行,她说,在国外,那些曾担任过陪护的工作人员将在一生中持续保持和遇难者家属的联系,把自己看作是他们已故亲人的化身,让家属感到航空公司永久的关怀和责任。相对来说,国内做得太少了。

最小的死难者

在“5·7”空难后,在一如既往带点官僚气息的忙乱中,要了解更多内情几乎不可能,它能够提供的只有时间的消磨与精力的损耗。记者向“北航”接待电话联系对空难善后工作的采访时,他们首先不希望记者采访亲属,认为:“在这种时候,去问他们任何问题,你们未免太残忍了。”他们建议我们去向市政府新闻办提出申请,该部门的负责人在电话里十分热情地建议我们去民政局做进一步了解,因为善后工作由该部门具体负责。我们到民政局后,一位留守的负责联系媒体的工作人员不无遗憾地告诉记者:“我们现在只负责空难者遗体的接收转运。对于生者的抚恤,当他们家庭的生活低于大连市规定的人均221元水平时,向民政部门提出申请,就可以得到抚恤,相反,即便有些家庭不遭受任何灾难,这个规定依旧有效,没有什么特别之处。”之后,她把我们送到电梯口,善意地提醒我们去“北航”方面进一步了解更多更有帮助的资料。

每个环节都含蓄而彬彬有礼,但是毫无意义。

同一空难的几种版本

记者在5月10日上午,参加了在大连市委电子会议厅召开的第二次“‘5·7’空难情况通报会”。海内外的120多名记者聚集在这里,通报会除了向外界通告飞机残骸和死难者遗体的打捞工作进展外,由民航总局副局长杨元元出具了民航总局对该次空难的初步调查结果。他解释:“造成空难的原因通常是多方面与复杂的,所以只能采取排除法。”

被排除在外的有三个因素:机组、导航系统、飞机的维修与配载状况。生于1967年的失事飞机机长王永祥同时是北航技术训练科的科长,累计有11000小时的飞行时间。生于1973年的副驾驶陈旭明则有3300小时的飞行小时,在该航班之前他们的驾照与身体体检正常。失事飞机是1991年7月12日出厂的,有26700小时的飞行时间,16000次起落,最近一次维修是2002年的3月27日到4月2日进行的5A维修,飞机配载也合乎规定。而当时机场导航与雷达系统也正常工作,所以机场没有关闭。媒体每天都在报道黑匣子搜索进展,但是对记者采访到的一些家属来说,事态进展似乎仍旧不能让他们满意,当然,如果家属没有太多接触媒体的机会,他们到底有无异议很难有定论。

“我们奇怪为什么飞机航道会设置在一个危险工厂的附近。”有记者在通报会上质疑,“飞机经常需要在它附近起落,其中的隐患,为什么没有人注意到?”

一位不愿意透露姓名的死难者家属也分析:“目前为止,官方尽管认为飞机不排除人为因素,但飞机失事前与塔台之间的对话一直没有公开。我们无法猜想机长为什么在飞机尾部失火后,选择在海上而非机场迫降,而且海上迫降通常生还率很高,这次却无一幸免。”

对一架已经失火的夜航飞机,选择在哪里着陆,绝对是一个事关“生存或者毁灭”的大问题。在事故调查报告最终出台之前,谁也无权妄测。但亲属与事故处理者之间的关系,常常容易成为事件过后的焦点。

另一位亲属告诉记者:“现在的问题是,我们无法信任任何安排出来的结果,甚至是DNA测定。由于死去亲人的遗体十分零碎,得到一小部分就可能交给我们,然后出具一份报告,说这就是你的亲人。我们很难接受,我们无法满意的是敷衍与应付,不是别的。”

记者在当天下午试图到空难发生现场实地采访,但是第一现场仍在封锁状态中,仅有零星几家指定媒体可以登上出海船只随访,这跟韩国“4·15”空难中对现场采访的开放程度,形成了鲜明对比。记者仅看到,有一家几口人,在海滩上,按照当地的传统方式,寂寞地祭奠亲人。

离飞机坠落的海域一公里左右海岸边,就是密布储油罐的大连石油七厂,因此有人分析机长王永祥迫降海面,可能是为了避免撞到可能引起更严重后果的石油七厂,当然,他也是死难者之一,他已经永远沉默了。

生命如此无常而美丽

在一个群体的悲伤里,很容易产生传言。有一个传言是关于在这次空难中一个5岁的孩子如何救了一家人生命的。说是这个孩子在首都机场登机前,大哭大闹,死活不肯登机。父母拗不过他,只好改乘火车回大连,连机票也没退。结果这架飞机出事了。

可是姜莱没有这样幸运。据他弟弟姜云峰说,姜莱12岁的儿子在妈妈离开北海前就“感觉要出事”,在机场向妈妈挥手的一刹那,他感到一阵阵的难过。但他不敢把这不祥的预感告诉别人,而仅偷偷地跟外婆说了说。姜莱7日从北海出发到北京,她北京的朋友本已为她买了8日上午到大连的机票,但为了赶上在大连的第一天班,她没出机场就改签了当日晚上飞往大连的北航CJ6136航班。

在获知飞机出事后,姜莱家人一直抱着希望。姜云峰说,我们都知道她那么喜欢海,海怎会夺了她的命呢?而且她擅长游泳,即使掉到海里也能活下去的。可是,这次灾难没有奇迹发生。姜莱生于钦州海边,儿时曾在大连呆过四五年,从此她便彻底爱上了大连。在大连读大学并工作过一段,然后回到父母所在地柳州,可她终于忍受不了没有海的日子,遂于1993年赴北海工作。在北海,她经历了一场婚姻变故。在事业上又不能尽情发挥,生活得比较压抑,又开始向往大连。时任北海电视台副台长的她,以42岁之身选择回到大连从头开始。

姜莱不长的一生,简直就是追逐海和走进海的一段旅程,“只能说她终于魂归大海了”,滕毓旭老师这样来总结姜莱的死。

距保税区几百米之遥的大连开发区边防大队一片宁静,这里失去了一位名叫鞠红旗的宣传干事。他的办公室兼卧室上了锁,透过玻璃门,记者看到一个简朴和整洁的办公室。床在离电脑一米远的地方,办公桌上已经蒙上了薄薄的一层灰。他的父亲及哥哥都已从丹东农村老家来到了大连,姐姐也从打工地长沙过来了。在这个庞大的家庭中,鞠红旗曾是家庭信心的支柱。

边防大队的刘大队长告诉记者,鞠洪旗5月1日、2日值班,3日与一个副大队长14岁的儿子一道上了北京。他要去拍摄北京的长城,作为一个“政治教育片”的片头。

从北京过来的李小姐是鞠的前女友,她也一起去参加了遗体认领。她说她看见了照片上的一块“身体”——那浅草绿的半袖T恤,正是他上北京看她那天,因为天热,她特意为他买的。刚开始她还不敢确认,在看到那衣服的商标时,李小姐相信,那一块“身体”就是他。鞠红旗曾为李小姐写过很多歌,录成一盒磁带,送给她。李说:“我听那盒带子,听着听着就只有吱呀吱呀的磁带声了,然后声音又响了起来,原来是他哭了……”

鞠洪旗没买航空意外险,他也没买过任何商业保险。目前还不清楚鞠洪旗这趟去北京是否属于公差,如果不是,他将连单位的救助也得不到。如果这样,他将只能得到民航的常规理赔。

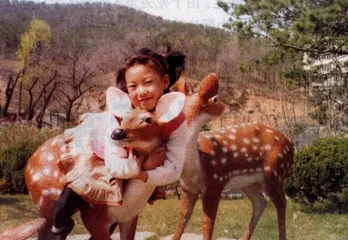

空难中年纪最小的死难者,是年仅9岁的申华,她在黑石礁小学三年级一班上学,她的班主任杨老师,在空难发生次日,这样向她的学生们解释申华的离去:“申华同学到一个很远的地方去了,要很久以后才回来。同学们一个个坐上来,把她的位置补上,等她回来后再还给她。如果大家想她,晚上可以看天上的星星,如果有一颗特别亮的星星在向你们闪耀,那就是她在跟你们说话。”

在申华写于2001年5月4日的日记上,我们可以找到这个解释的源头——她在那篇名为《小星星照片》中所写,如今读来令人心碎:“天空中的星星,像一个个可爱的小朋友,有的围成一堆,在说悄悄话;有的排成一队,在玩老鹰捉小鸡的游戏。还有的小星星眨着眼睛,围着月亮伯伯,听他讲故事。所有的星星似乎都在说话,像活了一样!”