嬉蹦的爆米花

作者:三联生活周刊(文 / 邢慧敏)

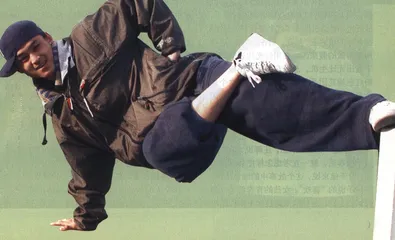

Hip-Hop“北舞堂”团体

“忘掉手/腿上用力/使身体突然离开/离开我现在所在的地方/身体在空中停留/从含有氮的氧的空中又跳回地面/影子它比我跳得更远/跳进水里两边耳朵要听到一片响声/那是叫喊的声音/从含有氮的氧的空中又跳回地面/感觉我飞进了天空。”

和张楚60年代带着疏离感的哑默起跳不同,随着麦当劳飘出的泡泡糖音乐,21岁的李琦几乎是无意识地做了一个嬉蹦舞的标准动作:旋转踢踏,肩胯扭动,双腿弹性有力。

李琦和他的朋友们很容易引人注目,他们大多数留长发,有的男孩编了一整头的黑人式辫子。长袖棉质衬衫外罩一件短袖棒球T恤,超宽大的运动裤,耳骨穿过一根钉子粗的钢条,脖子上挂了一副雾银色耳机,脚上一双加强足踝保护的滑板球鞋,背着一个四四方方的大背袋。他们是一群Hip-Hoper。

“都是钱闹的。”李琦解释他们为什么在北京4月的一个下午聚在官园的青年宫门口,原定的练舞因为青年宫排练场出了问题只能作罢。作为北京第一个Hip-Hop团体“北舞堂”的主管,李琦一直希望能够租得起一个固定的练习场地。他们坚持这样的聚会已将近两年,每周一至周五下午,练习时间在3个小时以上。李琦21岁,几乎是这个团体的元老,坚持跳Hip-Hop已经7年,“我们很珍惜这样相处的时间,跳舞的时候特别放松,我感觉身体在震动,充满了力量”。19岁的郭磊说跳Hip-Hop需要两个条件:一双好鞋,长发。郭磊头发剪得挺短,他在肩膀比画了一下,“原来的头发很长,刚拍了一个果汁广告,剪了”。李琦点燃了一支烟,看起来有点急躁,因为距离5月中旬在长沙举行的中国Hip-Hop街舞大赛时间越来越少了。

1997年美国另类音乐杂志《旋转》曾作过一项调查,让读者回答哪一类音乐风尚将在来年消失,结果Hip-Hop一项高居榜首。事实正好相反,从1998年到现在,Hip-Hop似乎以不可阻挡之势散布到有空气的地方。《时代》周刊将Hip-Hop这场风暴称之为“全球青年文化的革命”,《公告牌》杂志认为Hip-Hop是“创造性的文艺复兴”。

什么是Hip-Hop?它不仅仅是一种音乐表现形式,而是一种文化形态,Hip-Hop是非裔美国人和加勒比海地区黑人群体试图解决在美国处于被压抑、排斥状态的文化形式。它包括涂鸦艺术、霹雳舞、说唱乐和DJ打碟四部分。由此引申出的装束、俚语直至言谈举止都是Hip-Hop的组成部分。一个人在打碟混音,一个人在说唱,一个人在跳霹雳舞,同时他们在街道的墙壁、地铁墙壁或者汽车上做各种涂鸦,这就形成了Hip-Hop的街头文化。

在一个名为“中国街头文化”(CSN)的网站上,对街头文化的注释极富广东风味——“街头文化系一碟‘哲学’,其主要原材料有:‘自我意识’一个、‘个人风格’七茶池(汤匙)、‘原创精神’半打、少许‘后现代主义’、一条烂佐既(腐烂的)‘传统规律’。吃得辣的朋友,可以再加小小‘雕梨’(一种辣的水果)。其制作方式好鬼简单,把上述材料一齐清蒸三秒。掂!”CSN播出的网络视频报道五花八门,包括如何在广州找到涂鸦的绝佳地点:“海印桥头往南有一条长得似乎没有尽头的墙……”一本武汉出品的街头文化杂志“Care”极为详尽地推荐许多Hip-Hop著名品牌:Phat Farm,Fubu,Ecko和Akademiks。李小龙和说唱乐队CMBC则在制造中国的Hip-Hop乐,CMBC的主唱小欧说:“我们说故事,贫,没有大道理。”CMBC有首歌就叫《嘴上的功夫》。

在“五一”期间举办的北京第三届迷笛音乐节,或许就是街头文化的一次集合。

在北京西郊,人们几乎不可能找不到音乐节举办的确切地点——林果研究所,因为很多装束怪诞的青年都在朝一个方向走。超过40支乐队参加演出,几乎每一支乐队上台时都需要重新调音,许多不同乐队的主唱不约而同地对着话筒发出一声粗野得变了型的“啊……”。在这个打出了“向劳动者致敬”标语的现代音乐节,有人唱各种各样的Rap,有人玩涂鸦,有人玩滑板,然而这一切堪称“平淡”。惟一真正富有街头文化意味的是几乎看不到商业化的痕迹。

“不够自由,或者说不够有想象力。”郝舫对这些文化现象评论说。

1980年代的中国青年从霹雳舞中创造出本土化的碴琴——一种乐队之间,或者街道之间的青年直接的竞赛。霹雳最后发展至那些做Rave Party的最著名的DJ。他们的打碟里有很多霹雳舞的东西,他们曾经是玩霹雳的孩子,在有一定创作能力之后,他们把霹雳里很多真诚的东西,转化成全新的——霹雳不是玩过就算数了。然而国内的街头文化没有一个能够自足的传统延续下来,“目前街头文化缺乏一个固有的传统,创造性在萎缩,例如涂鸦。反而在香港陶大仙这样烧香拜佛的地方,祠堂庙宇的墙上涂满了香港孩子的涂鸦,非常有中国味道”。

如果精神还在,时代变了,或许还是可以创造出很多花样。

郝舫认为:“青少年文化厉害的,我认为是文学。很多小孩写书,和街头文化的孩子年龄一样——16~22岁,他们在文字创作上非常具有个性色彩,例如刺小刀、张东旭。北京一群女孩办的杂志《北京娃娃》,文字非常鲜活,一看就是那个年龄才能写出来的东西。街头文化目前只能从形式上去发展,不该要求那么多。国外街头文化不论社会承认与否,政治因素很强。涂鸦一直扮演非常重要的角色,安迪·沃霍尔就转过头来向涂鸦学习。国内的艺术家会向玩街头文化的小孩寻求创作灵感吗?这就是说他们的创造力和爆破力没达到一定程度。可能不应该要求小孩有太多沉重的东西,但这表明至少在街头文化的领域,小孩们创造力的最好水准在其他方面,比如:在文学上。”

“人们购买的行为,事实上是弥补自己欠缺的个性。”在消费趋势学家做出如此结论时,深深感受到压抑的消费者真无法抗拒。然而为什么有街头文化?因为商业文化已经无法包容它了,主流娱乐并不能够让我们满足。街头文化应该扮演本土另类这样的角色,如果街头文化还是扮演国外主流媒体的面孔,告诉你另一番名牌,那玩这个干吗呢?

在无数种方法中找到另一种方法,一样活得很好很舒服。这是摇滚和街头的意义。

有没有这样的孩子?“老子就是不听你的,就是玩自己的”——这是街头文化最强大的动力和基础所在。

当然,年轻从来不是靠身体。