阿里推翻计划经济

阿里巴巴度过了自公司成立以来最为动荡的一年。

3月,时任董事会主席和CEO张勇忽然提出,将公司按照“1+6+N”的架构拆分为1个集团公司、6个业务子公司和N个创新项目;

6月,刚宣布完重大变革的张勇宣布自己会在9月同时卸任阿里巴巴集团董事会主席和CEO,仅担任作为“1+6+N”架构中“6”分之一的阿里云智能集团董事长和CEO;

9月10日,是张勇要向新一届董事长蔡崇信和CEO吴泳铭正式移交权力的日子,他意外地递交了第二份辞呈——这一次是卸任阿里巴巴云智能集团董事长兼CEO。就此,张勇完全离开阿里巴巴。他是阿里巴巴创始人马云亲自挑选的接班人,在集团CEO和董事会主席的任期分别为8年和4年。

11月,阿里巴巴公布2024财年第二季度(对应自然年2023年第三季度)财报的同时,集团新任CEO吴泳铭宣布对云智能集团暂停拆分,并要“加大投入”。

从外界视角看,阿里巴巴在今年上演的这场剧情不断转换的戏码,很难不将它与“过往几年监管层对马云的态度、阿里在商业及技术层面遭遇到的竞争,以及马云对阿里未来愿景的重新规划等关键问题在今年年初有了阶段性结论”联系在一起。

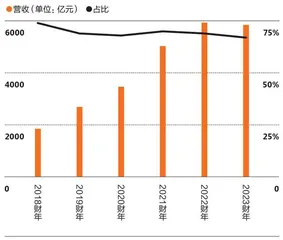

阿里巴巴完成“1拆6”之后的业务营收结构

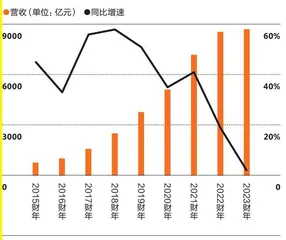

2023财年,阿里巴巴营收增速降至个位数

2020年10月,马云在上海第二届外滩金融峰会上发表了被认为不合时宜的言论——“中国金融没有系统性风险,因为没有系统”。仅一周后,由阿里巴巴孵化的金融科技公司蚂蚁集团在IPO前一夜被叫停。紧接着,年底国家市场监管总局对阿里巴巴涉嫌反垄断立案调查,并在6个月后开出了国内监管史上金额最高的罚单——182.28亿元,根据是阿里巴巴滥用市场支配地位,禁止或限制平台内商家到其他平台开店。

很难说只是巧合:今年3月阿里巴巴宣布“1+6+N”分拆的前一日,社交媒体上刚好在传播马云回国的消息。

分拆前,阿里巴巴堪称一个商业帝国:拥有多个大型toC电商平台(淘宝、天猫、速卖通)等、一个国内市场份额占比最高的云计算公司(阿里云)、一个至少占据1/3市场份额的外卖平台(饿了么)、一个市场份额排名前三的流媒体平台(优酷土豆)、一个同时提供到店消费和线上下单配送的连锁零售品牌(盒马鲜生)、一个年营收778亿元的物流公司(菜鸟),以及好几个实体零售平台(大润发和银泰百货)。这个名单还不包括那些以“N”的名义存在的子业务,比如二手电商平台闲鱼、提供线上购药和医院挂号服务的阿里健康……将这样一个巨无霸分拆,似乎意味着一个商业帝国的瓦解。

然而,“分拆是张勇提出的,而且2021年就在酝酿了”,一位接近阿里巴巴决策层的消息人士对《第一财经》杂志称。

公开资料显示,张勇在那一年7月首次提出在各业务单元经营责任制基础上逐步形成的板块治理,并表示“组织必须变得更敏捷”。至年底,本地生活、云计算、中国数字商业、海外数字商业四个板块依次明确。当时《华尔街日报》的一则报道将分管这四个板块的总裁——俞永福、张建锋、戴珊和蒋凡描述为阿里巴巴的“迷你CEO”。

上述接近阿里巴巴决策层的人士称,最终放弃接任阿里云董事长兼CEO也是张勇本人提出的,因为他在宣布“1拆6”战略后的几个月逐步发现“整个阿里巴巴的业务也都完全架构在阿里云上,哪怕公司形式上分开了,技术上也难以分开”。

云业务到底该不该拆——阿里不断推翻答案,正说明了这是一道关乎公司未来命运走向的关键命题。世界正在进入人工智能(AI)时代,有望诞生新的产品和商业模式。上一个20年,阿里巴巴的故事基本上是围绕于“商业”,而未来阿里巴巴需要讲的是一个围绕“AI技术”的全新故事。AI不是一个产品,它是对现有产品的完全重构,比当年无线化和移动化推动零售渠道的变革要来得更彻 底。

财务出身的张勇之所以能够成为马云的接班人,主要功绩来自商业模式和营销层面的创新:在C2C平台淘宝之外开创了B2C平台天猫,并发明了双11购物节。如今阿里巴巴要在新技术时代构建新的核心业务,更适合的领导者应该是位有技术背景的人才。

前述消息人士指出,按照阿里巴巴2021年时的想法,分拆原本是一个缓慢推行的过程。然而,两起外部环境事件改变了其进程。一件事是中国疫情管控在2022年12月突然放开,商业竞争加剧;另一件事是阿里得知“公司有可能即将出现在美国的制裁名单上”的传闻。只有“帝国”解体,才能分化阿里被高度关注的目标感,最大程度保护电商和云计算在海外的业务不致受损。

两件事催化的结果,是阿里巴巴加速完成了分拆。

GMV主义与计划经济

促使张勇产生分拆公司念头的2021年是阿里电商生意的分水岭。

中国商业(淘天集团)在阿里营收占比逐渐缩小

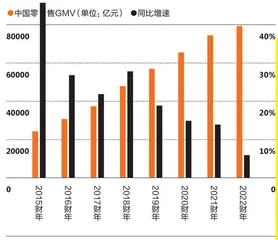

阿里巴巴“中国零售”GMV增速降至个位数

阿里巴巴在国内电商市场的份额逐年下降

阿里巴巴批发商业(1688)营收及增长率变化

那一年“双11”,阿里巴巴首次不再公布淘宝、天猫的销售GMV(Gross Merchandise Volume,即商品交易总额)。随后,阿里巴巴2 0 2 2财年(2021年4月至2022年3月)的年报数据显示,期内公司营收增速从上个财年的41%滑落至19%;作为阿里巴巴的利润支点,中国商业板块实现净利润1725亿元,同比下滑10%。

值得注意的是,2021年正是疫情3年国内经济表现相对强劲的一年。国家统计局的数据称,2021年社会消费品零售总额同比增长12.5%,比2019年增长8%。

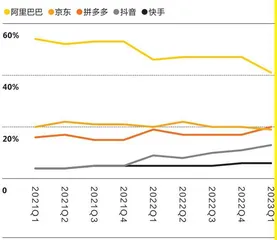

以拼多多为代表的低价电商和以抖音为代表的直播电商快速崛起,抢夺的既是线下消费受限被迫转为线上的增量市场,也包括原本属于阿里巴巴的消费者。高盛的一份报告显示,经过2021年,淘宝天猫的市场份额从2019年的66%下降至2022年的44%左右。同期,拼多多的份额则从10%增加到18%,2020年才成立电商部门的抖音也迅速从中抢去10%的份额。

2021年,阿里巴巴中国商业(主要是淘宝和天猫,简称淘天)板块的商品交易总额(GMV)增速首次降到了个位数的6%——前一年,这部分生意还成长了14%。2021年也是淘天GMV实现同比增长的最后一年。

2021年之后,阿里巴巴的财报中不再公布电商业务GMV的具体数字,但仍然如实报告了GMV数据下滑的事实:2022年,淘天GMV同比“中单位数下降”;2023年,淘天平台3月至6月的线上实物商品GMV同比有所增长,但到了6月至9月同比又再次“微降”。

淘宝平台的卖家也在流失。“抖音在疫情开始的头年表现还一般般,2021年开始大爆发,去年到达一个很巅峰的状态。我们想要做点什么生意的,都会往抖音冲一冲。”大倪对《第一财经》杂志说,她2009年在淘宝开店开始销售女士帽子,2022年她同时尝试在抖音直播卖货。更早之前,她也尝试了去拼多多开店。如今,像大倪这样选择在多个平台开店做生意的中小卖家已经越来越多。

另一家在淘宝销售手机壳的店铺老板则指出,即便是针对淘宝平台,阿里巴巴这些年越来越多地把运营重点放在头部卖家,中小卖家对参与平台大促的积极性并不高。“参加平台满减这类活动,对于销量大的店铺是绝对有利的,能获得更多的曝光。但我们这样的小店,本身商品单价就低,已经没什么利润的,大促对我们的生意帮助有限。”这位卖手机壳的店主说。在这种趋势下,淘宝的中小卖家开始逐步把运营精力分配给其他新兴电商平台以寻找商机。

相较于GMV下滑,电商利润下跌对阿里巴巴是更危险的指标。在阿里的“大一统”架构中,有大量业务长期依靠电商业务赚来的钱维持生存。阿里2022财年财报显示,这一年,除了中国商业板块净赚1722亿元,其他所有单列出来的业务都亏损,其中以饿了么为主体的本地生活部分亏损305亿元,以速卖通为主体的国际商业亏损107亿元,云业务和菜鸟物流业务也分别亏损52亿元和39亿元……考虑到阿里集团最后利润是696亿元,相当于电商业务利润的2/3都被拿去弥补了其他业务的亏损。

彼时,阿里各种业务线的关系,自上而下看就像是“计划经济”:集团是一个大盘,每个业务在集团里面都有相应的定位和位置,像一个规划好的部队,好处是有序,每一块相互之间的勾连比较紧密,坏处是各条线丧失更多自我想象力和可能 性。

在这种“计划经济”思路下,每条业务线都会习惯性地时刻思考自己和电商主业之间的关联。它们也随时可能被调用,成为集团在不同阶段用于抵御外部竞争的重要筹码。一旦大盘层面的决策出现某种偏差,各个条线都会受到牵连。

事后回头看,阿里巴巴一手发明的“新零售”可能是它在过去几年最大的决策失误。马云在2016年的云栖大会上提出了这个概念。那年的1月,第一家盒马鲜生在上海开业,成为阿里“新零售”的样本:除了传统的线下购物门店,还允许消费者在盒马的App下单,只要用户位于门店3公里范围内,盒马的配送员就可以30分钟送货上门。这一模式被确定为公司战略后,阿里巴巴展开了一系列收购,准备用电商经验对线下商业一一改造:首先是2017年参与198亿港元(约合177亿元人民币)的银泰百货私有化,持股银泰74%;其次是2017年至2021年通过几轮向创始股东收购股份和在公开市场购买公众股(合计投入超过500亿元人民币),获得高鑫零售79%的股权,从而间接拿下大润发。