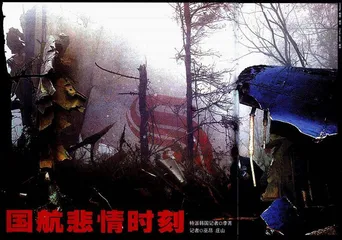

国航悲情时刻

作者:李菁(文 / 李菁 巫昂 庄山)

(WWP/21Pic)

遇难者家属

4月18日上午8点20分,本刊记者坐上北京飞往韩国釜山的CA129航班,这个航班在三天前刚刚发生过一起空难,但在这架编号为B2560的波音767-300大型客机上,几乎已找不到空位。机舱的前半部,坐着的是身着“CHINA”统一服装的一个代表团,看样子,是去韩国参加比赛;后半部绝大多数为韩国人,他们大多在50岁以上,可能是刚刚参加了旅行团旅游归来。一位老者身着T恤,转过身去,上面的字是“不到长城非好汉”。

很难说记者偶尔一次采访的旅程就一定能准确判断中韩航线的“上座率”,不过,至少中韩双方的航空业人士对这一航线的预期还是乐观的。今年2月,民航总局国际司副司长李克立率团赴韩与韩国交通部进行了新一轮开放航空市场的谈判,结果是:中韩之间的航线从今年新航季(3月)开始,由18条增加至25条。上升幅度为39%。

为中韩航空业人士提供最方便解释的现实背景是一个月后将在韩国举行的世界杯,目前中方预计可获得4万张世界杯门票,而韩方的预期是有10万位中国游客在世界杯期间入境。很显然,他们中的相当部分将乘坐与记者同样的飞机抵达韩国。这一次空难的阴影,在短短一个多月时间里,会带来多大的负面影响,目前没有人给出缜密的答案。

空难让记者稍觉异样的是,机舱前面几位空姐表情中有掩饰不了的严肃。后面左右各站着一位男乘务员,有人问最近的空难是否会影响飞行,“没有”,男乘务员淡淡地说。韩国时间11点40分,飞机稳稳地停在釜山金海国际机场。几位乘客稀稀落落地鼓了掌,但没有什么人响应,更多的还是沉默。

一波未平一波又起,正好在18日下午,国航一位地勤人员在日本关西机场做完CA928的航前检查后,“突然跑出来像是跳入那样地进了引擎”(引自《朝日新闻》报道)。日本警方怀疑这是一次自杀性行为。在这么短的时间内同时发生两起与国航相关的不幸事件,使国航面临的压力骤然陡升。

国航曾经所获得的声誉,众多的韩国乘客选择乘坐国航即为明证,在这个时刻非常容易被忽视。据在韩国当地媒体当记者的崔先生说,一是国航的航班多,一周6次;二来价格会相对便宜5%~10%左右。更重要的是,他认为AIR CHINA(国航)是他所有见过的飞机中惟一可以挂国旗飞行的航空公司,所以一直觉得应该没有什么问题。一家航空公司与一个国家相联系,使得一场空难所涉及的层面与所蕴含的研究价值,特别对中国人而言大大超过以往。

但是真相,也即“黑匣子”的破解,也远非普通百姓想象的那样单纯。误解,无论对熟悉“中国规则”的中国人,还是可能熟悉“国际规则”的韩国人都已经开始。有趣味的事实是,中国人对发生在中国的空难获悉信息困难的一般经验,现在虽然多了一层韩国信息的传递,但仍然匮乏着。目前,无论是韩国舆论还是记者接触到的普通百姓,都把矛头指向空难事故飞机机长吴新禄。被韩国人所“选择”后的信息,传递到中国,又能透露多少有价值的信息,同时有助于大家了解并理解空难以及这一次空难的真实境况呢?

更为充满未知因素的是死难者理赔问题。目前,机上的19名中国乘客是否会得到与更多的韩国乘客相同的赔偿金,成为国内舆论关注的焦点之一。如果依照国际惯例,每名死难者的理赔金,甚至可能以百万美元计,如果这样的话,空难次日国航送去的200万美元理赔金,也许仅是杯水车薪。

航空专业人士在接受记者采访时强调说:空难是人类共同的灾难,而其原因,按真正的“国际规则”的推定,是由一系列(当然有排序)的“最大可能”……构成。而就这一次事件而言,中方、韩方以及国际(美国)航空事故鉴定机构合作的“黑匣子”破解,是探究真相“最大可能”最有价值的方式。这一段路,国航的副总裁宫国魁坦陈,“我们并无经验”。

以这种方式为中国航空业积累经验,国航的“悲情”,令记者感慨不已。128个鲜活生命在瞬间阴阳两隔,也使釜山变成国航永难释怀的城市。

善后

4月18日中午记者到釜山,这是国航空难后的第三天。

韩国驻华使馆签证官向记者证实说:“你是我们办理的惟一采访空难的中国记者。”很显然,记者的这次尝试异乎寻常地顺利,事发三天,已到达韩国釜山。在记者完全无力控制的异国土地,所有想象中的困难并没有如惯常般出现,在国内被反复证明不可能的行动也因这种时空变换而变得容易。当天下午,记者赶到釜山乐天大酒店。这是釜山市内名气最大的宾馆,“中国国航事故处理小组”的大本营就设在这里。工作人员由民航总局和国航公司抽调组成。国航副总裁宫国魁亲自坐镇,面对中国记者,宫以及中国官员选择的态度不是拒绝而是友好合作。

宫在事发当天(4月15日)晚上赶到釜山,三天来他和中国官员的工作“一直在各抢救中心间奔波,慰问伤员和家属。每天的睡眠只有一两个小时”。在记者面前,他依旧绷得紧紧的,表情肃穆但难掩疲态。“事情每天都在发生变化,甚至每小时都在变化,我们也随时调整自己的工作。”宫国魁说。

事情是具体而细琐的。19日晚上大部分家属将会来到韩国会齐,一共75人。“如何妥善地安排他们的生活”,宫说,“是我现在必须马上解决的任务。”结果是,几个工作人员手里拿了一份早些时候传到釜山的中方家属名单,对应安排他们的住宿房间,同时确定每个家庭配备一到二位国航员工看护。就在前一天,一位家属先期来过,遇难者的妻子悲痛万分,几天食水未进,事故处理小组专门派人做工作。一位工作人员告诉记者:“今天终于吃东西了,大家暂时松口气。”但这样的难题在未来几天可能会更多。

4月19日,记者在海东医院采访中国幸存者吴永根时,恰巧遇到国航工作组人员探望幸存者。探望者是国航工会主席王女士,一个上午她看望了38位幸存者中的26位。在简短的自我介绍之后,王女士说:“这次国航出了事故,使你们身心都受到了伤害,我代表国航领导向你们道歉。”说完,王女士对着床上的幸存者深深鞠了一躬,这可能也是国航富有历史意义的一次鞠躬道歉。而在三仙医院,记者采访幸存者、机组乘务员杜大正,最先让人注意到的是他房间里的大花蓝,上面的署名是“鲍培德”。鲍培德是中国民航总局的副局长,此次事故处理小组总重要的领导成员之一。杜大正证实说,“鲍局长刚刚离开”。这种人性化的处事方式,是中方事故小组采用的最重要的策略。

营救人员奋力抢救

在韩国釜山,国航结束了47年的安全飞行,它将重新面临很多挑战,但眼前第一位的是处理善后,对生者国航必须有一个更可靠的交代。这是重新起飞的前提。但在长期的“和平年代”后,一切都十分生疏。“我们都是焦头烂额,太没经验了!这么大的事根本不知道怎么处理!”一位工作人员感慨不已,“第一天全乱了,谁都不知道怎么处理,直到第二天国内工作组来了,才稳住阵脚。”一位姓邢的工作人员告诉记者,平时的训练手册都有很清晰的介绍,但毕竟谁也没有实战经验。更加棘手的是,这是国航首次在国外处理善后,中韩的文化差异也将使工作异常艰巨。

大韩航空公司和韩亚航空公司是国航在韩的主要合作伙伴,这两家公司也协助介入了空难的善后工作。“釜山至北京的航线90%的客源来自旅行团,10%是工作或交流之类的。而国航一直是一个很好的合作伙伴。无论哪一方出事,大家都会协助解决的。”一位韩国员工说。

很多人的生活在釜山改变。记者一共采访4位幸存者,每个人都有一个逃生的故事,肢体的伤痛与生还的余悸主导着他们的生活。“噩梦,真是一场噩梦”,在三仙医院的杜大正轻轻地叹了口气,他是幸存的机组乘务员。

国航为他们提供了最好的医疗服务,但谁能告诉他们,灾难的原因是什么。

凝固的上层

记者赴韩前曾在国内多次与国航各部门联系采访,均被拒绝,理由是各部门领导乃及总裁、副总裁都已经在事故发生当晚赶赴韩国。原定4月15日下午5点在国航大楼召开的记者招待会,临时取消。据说国航因为自己的首次空难,召开了不止一次内部会议,要求所有员工均不得私自对新闻媒介说话,以往也曾有过因私下接触媒体,被行政处理的员工。结果,所有最终接受记者采访的国内航空业人士,多数一再地要求匿名,尤其是各航空公司的飞行安全负责人。有一位采访对象说得很地道:“在国航的危难关头,我们不应该落井下石。”在这样的时候,人们似乎很快达成一个共识:“国航的,也是应该是国家的。”本刊记者与新华社驻汉城记者站联系上后,他们回答:因为国内媒体都想通过该分社得到消息,他们已经忙不过来了。

尽管灾难不是秘密,但灾难的原因却是讳莫如深。三天后,记者坐上CA129前往韩国釜山。

记者的第一个目标选择,仍然是事故现场。

从金海机场开车不到半个小时,便到了那座断魂小山前。山脚下住着不少居民,一幢三层小楼的门口写着“李某某”的名字,行人并不多见,只有一些狗吠声见证这里仍有行人。似乎并无充分的信息表明这里曾经在三天前刚刚掉下过一架庞大的波音767飞机。

山脚路口站着一身天蓝色制服的交警,挥手示意:禁止通行!韩国向导把车开过去,告诉警察这是中国记者要前往采访时,警察犹豫一下,一摆手,还是放行了。又开了5分钟左右,显示这里是事故现场的“元素”才渐渐多起来——远远见到马路上身着各种制服的人开始密集,几乎每隔几米就是一位。路边停着几辆大转播车,几个摄像机摆放在那儿。路边有一个橙色的帐篷,翻译说上面韩文的意思是“紧急救援”。同行的韩国向导短短交涉几句,一个身着119制服的女孩便起身带我们上山,之间没有任何的盘查。背着大大小小照相机的人穿梭在空难发生地,拍照、采访,负责守卫现场的士兵也没有丝毫阻拦之意。有一个看起来是电视台的记者,蹲在飞机残骸前的一个小坑里,作现场直播。周围都是拿着小镐头一点一点刨地寻找遗物的士兵,各行其是。

记者进入现场的方便,与在国内的采访相比,显然多少也出乎意外。本刊记者过去一年曾采访过国内多项灾难事故,最深的记忆是一次采访甚至要变换三次住宿宾馆。而且,即使方便地进入了事故现场,有价值的信息也未必容易获悉。

惟一的阻拦是在金海圣母医院,国航机长吴新禄和机组成员王泽都住在这里,这是一座6层小楼。韩国医院一般规模较小,幸存者所住的几家医院也多为低层小楼。护士小姐告知吴就住在二层,别无多言。但二楼的楼梯口已被一组玻璃门封闭。从窗户向里望,几位身着制服的警察背手守在门两侧。一位身着便装、约二十来岁的年轻人拉门走出,得知记者专程从北京赶来,略微吃惊,但仍礼貌而坚决地制止记者进入。年轻人说自己是韩国警察,因为事故原因正在调查当中,而机长是一个重要的人证,所以很抱歉不能让外人打扰。虽然他见过吴新禄本人,但并不能透露任何情况。目前吴新禄只能接受调查小组的询问。

拒绝与“凝固”同样都意味着信息被遮蔽。在这一点上,中韩并无分别;所不同的是,韩方的“拒绝”有所选择。

飞机残骸上,国航的凤凰标志清晰可见

被质问的机长

吴新禄并不是没有见过记者,出事当天,韩国媒体就曾将采访机举到他的面前,大声用英文质问空难原因。吴满脸鲜血,躺在病床上,显然听明白了,却将头扭向另一边。记者在韩采访期间,不止一次地听到当地媒体问——“机长为什么能够顺利生还?”对机长吴新禄的责任追究,韩国媒体是一边倒的。

记者在现场遇到的KBS、MBC等几个韩国同行,“釜山机场虽然是军民两用机场,条件不是很好,但也从来没出过事故。”一位姓崔的记者犹豫再三,还是说出他的看法,“这位机长才31岁,我认为,应该积累许多经验才能当机长……我的个人意见是,中国土地很广,可以找一个很开阔的地方做机场。韩国土地少,大大小小的山避免不了,中国应该派一个很了解韩国地形的人来当机长。”

发表的文章并没有那么客气。事发当天,韩国《朝鲜日报》发表了一个据称是失事飞机与地面管制塔的通话记录。第二天,《朝鲜日报》的标题是《不可思议的失事客机机长》;引题是:“最清楚国航客机坠毁事件真相的机长吴新禄,为何穿着牛仔裤?当初他为什么未表明自己的机长身份?”报道认为,“事故发生后吴新禄的行动有很多可疑之处”——吴在事发后,并没有像男乘务员王泽那样表明自己的身份,而是通过4月15日晚确认国航职员时才表示机长身份。另外吴“住院时穿着牛仔裤,连医生、护士都误认他是一般乘客”。该报还引用一位导游的证词,“在救援时曾看到身穿黑色或蓝色制服,嘴角挂满鲜血的吴新禄在现场呼喊、徘徊。”4月17日,韩国一些报道更明确地以“管制塔没有问题”为题,暗示此次事故的原因为驾驶失误的可能性较大。4月19日,英文《韩国时报》说,客机坠毁之前,在金海机场控制室中的最低安全高度警报系统(MASW)工作正常;管制塔曾尝试着通知飞行员,但没有回答。媒体又报道了事故调查组韩国方面组长咸大荣的话说,从航行轨迹图已查明,“机长已超过通常的盘旋范围”(顺时针方向盘旋,通常为1.7英里)。意指当时国航飞机违反标准高度非正常地进行低空航行,并脱离正常的盘旋轨道。同一天,韩国另一份英文报纸《韩国先驱报》报道,调查期间,“中国飞行员被禁止离境”。文中引用韩国交通部副部长的话说:“如果他被发现有错误行为,他将被审讯。”

韩国建设交通部部长林寅泽向外界表明,“收到了来自事故调查组的报告,认为空港管理地程并未有问题的部分。”报道称,根据4月10日北京—金海间航运时GD(乘务员出入国申报)名单调查,当天应该是一位叫吴宁(音译)的机长,但实际上事故当天变更为吴新禄。中国方面的事故调查小组就此明确说:“吴宁机长突然要飞斯德哥尔摩,因此换上了吴新禄机长。”不过,韩国调查小组承认了这一事实:吴新禄虽然一次也没有以机长资格在金海空港起降过,但是4月1日确实以相当于副驾驶的资格一度从金海空港入境。韩国媒体的推断是,此次事故越来越大的可能是,突然驾驶该机的机长在向金海空港着陆的过程中,由于缺乏关于金海空港的气象信息等事先教育不足的可能性很大,不能应对空港的地形与气象状况面进行错误的操作。报道称韩方调查小组将尽早赴中国对这一部分进行集中确认。

对机长的强烈关注,所蕴藏的逻辑背景十分简单:在事故责任原因上,谁?是机长还是空港管理地程,是空难原因的“最大可能”。值得注意的事实在于:机长是中国人,而空港是韩国的。

雨给抢救工作增加了难度

中国机长:制服与年龄

“似乎吴新禄活着是一种罪过似的。”一位国内机长同样激动地对记者说,“从职业角度考虑,不应该给机长太大的压力。我本人曾经出过一次并不危及安全的飞行事故,两天后,我才慢慢地把前因后果一点点理清楚。何况吴新禄面对的是这么大的一个事件。”

事发5天后,31岁的吴新禄仍旧是谜一般的人物,直到4月20日午夜,国航航空安全技术部总经理王德明向新华社记者公布了吴新禄的资料。这篇对韩国舆论全面回应的资料,以新闻稿的形式写成,非常“中国特色”,近乎对一位中国机长的年终评优叙述。王德明的评语是:“(他)爱学习,爱钻研,对待工作态度认真,是一个做事一丝不苟的人。按照国航规定,每次飞行都必须穿公司制服,如果不穿制服,就进入不了候机区、上不了飞机,无法执行飞行任务。他每次在飞行前,不但穿好飞行制服,而且衣服熨得笔挺笔挺。周围的同事都很喜欢这个英俊的小伙子。”

“虽然不能断定吴机长的驾驶能力有缺陷,但是从只当过一年机长这一点来看,在天气不好等非正常条件下,可能缺乏对应能力。”一位韩国航空业内人士告诉记者,他无法理解吴新禄为什么那么年轻。吴是一年前当上机长,时年30岁;而在韩国,得到这一职位总要在37~38岁。显然,中方的回应并未完全解答韩方的疑问。

中韩航空培养模式的差别与中国航空业目前所面临的窘境,未必容易让韩方理解。比较中韩双方的不同,专业人士分析说:韩国的机长多为大学毕业并有军旅经验;与此不同,中国机长多来自四年制飞行学院,如果高中毕业后直接进入飞机学院,一切顺利的话可以在25岁以前握上操纵杆。

“国航机长年龄比起国外机长偏小,其实是在解决一个中国民航独特的历史遗留问题,”航空技术专家许为民(化名)接受采访时说,“在整个六七十年代,中国几乎没有培养出一名飞行员,而老一代的机长,集中在近几年退休,这必然需要将一批年轻的机长推到前台去,他们的特点是比较善于接受新生事物,缺点则可能是经验的缺乏。”

更复杂的背景在情绪化的负责追究上,或许并不容易被传播与接受。而况,这其间正如中方人士所承认:既包含了中韩文化与习惯差异,也有中国规则与国际规则异同种种因素。

一名受伤的幸存者被送进有警卫保护的病房

飞机是否老了?

31岁的吴新禄驾驶的B-2552产于1985年,一共服役了17年。波音公司将事故认定为:飞机受到巨大损毁,已经超出经济上可维修的范围,将这种损害故归类为无法接受类(其他三类是飞机失踪类、残骸未被发现类以及搜索已经结束类)。

记者从波音中国有限公司得到了两份关于波音767系列的宣传资料。“767是一种开起来很舒服的飞机,表现为它的可操纵性、稳定性和电子设备都是比较好的。”一位不愿意透露姓名的国内另一航空公司767机长告诉记者,“它很合乎我最初学飞行的理念,这款飞机至少可以开25年以上。”

事实上,飞机因机械故障造成的空难,在航空史上一直呈下降趋势。二战前后,因机械故障引起的空难曾一度占到70%以上,但每一次空难都促使飞机制造公司在飞机制造上的技术改造。北京航空航天大学从事飞行器可靠性研究的赵廷弟教授告诉记者:“只要跟安全有关的,各航空公司都管理得很严格。”每一型号的飞机在研制到投入使用的过程都要经过五性保证,即可靠性、安全性、维修性、测试性、保障性,可靠性强调飞行器能够顺利地完成任务的能力不可靠率在1/1000以下。而民航的要求更加严格,飞机坠毁人员伤亡的发生概率必须在十亿分之一以下;飞机受损等二类事故的概率必须在千万分之一以下;出现操纵困难这样的三类事故必须保证在百万分之一以下。

飞机在出厂时已经进行了严格的检测,但适航部门还会对它进一步的评定。记者在北京航空301所采访时,飞行器适航专家刘友丹拿出了一大摞资料,其中有世界联邦航空局(FAA)的联邦条例法典(CFR14类)等。“对大型飞机的适航要求有300多条。”他向记者介绍说,“简单地说,适航就是飞行器是否适合飞行,它的测试分为初始适航和运营后的适航两种,初始适航由民航适航当局组织评审委员会,制造公司作为被审核方,从介入到飞行一般要5到10年,而运营后的适航是由各适航处论证的。”

几乎记者采访到的所有飞机技术方面的人士,都否认B-2552的机龄与这次空难有必然联系。据刘友丹介绍,民航飞机的寿命一般在20~30年,但通过对机械结构的整合和调整,飞行器都有延寿的情况,也就是说,飞机不是固定寿命。

良好的维护和保养,为保护飞机良好的飞行状况起到决定性的作用。据赵廷弟介绍:“飞机的维修分成三级,一级维修通常称为外场维修,是在机场对飞机进行常规检修,包括更换一些部件。二级维修是中继级维修,是介于一级、三级之间的中等程度的维修。三级维修是基地级维修,一般指返厂的大修,对飞机进行大拆大卸,这类维修费用高达几千万美元,耗费时间也非常多,不利于航空公司的赢利,所以飞机制造商都在设计时尽量控制这类维修的次数。从时间来说,飞机维修分成日历时间和飞行时间两种,前者指的是飞机投入运营后的时间,一般要求10年左右应该大修。”

事实上维持一架飞机的完美状态,需要惊人的成本投入。目前民航总局直属的各大航空公司每年的运营支出中,除了飞机的起降费、燃料费、飞机折旧费约占60%外,航材消耗费用是最大的支出之一,约为5亿人民币/百架飞机,各公司的航材储备量大约是这个费用的3倍,全国的航材储备量估计在100亿人民币以上,一架飞机从出厂到退役,航材消耗约为飞机价格的10倍。按照中国民航的财务核算惯例,这还不包括发动机、APU等高价值航材在内。

“我们如果到西方国家,会发现他们有些飞机已经老得不成样子了,他们的航空公司并不是大把大把地花钱买新飞机。”那位767机长告诉记者,“但对于我们而言,只要是适航的飞机就是好飞机,不能对机龄有绝对偏见。我们不能不对安全飞行的维修系统提出更高要求——何况越自动化操作的新型飞机,越可能使机组失去能动性。飞机的技术水平提高了,人的智力因素却在下降。”

家属在查找乘客名单

韩中美与黑匣子

对于原因与责任的追问,最终仍寄托在黑匣子的破译上。一位不愿透露姓名的航空专家说,出事飞机使用的黑匣子为第四代产品,其破译(将黑匣子内记录的各种参数转化为数据)其实只需要很短的时间,比如磁带式的目前只需要两个小时,而固态的更短,只要几分钟。困难的是这些数据的分析,正常情况下,得出原因,需要两周时间,有的则可能是一两个月。

在空难现场的一片山坡上,记者看到4位金发碧眼的白种人不时翻看残骸、记录着什么;他们是美国国家交通安全委员会(NTSB)的专家,与中、韩共同组成联合调查小组。

根据国际民航组织的事故调查惯例,事故所在国即韩国是主要调查方,航空器所有国以及航空器注册国即中国,以及航空器制造国即波音公司所在的美国,要协助调查。航空器制造国有责任对事故调查提供全面的技术支持。以前国内民航空难飞机的黑匣子破译与分析,通常送到国外委托其他行业做,后来民航总局建立了局方控制的事故调查技术中心,成为国内民航空难的仲裁性机构。“4·15”中有美国运输安全委员会(NTSB)的参与,该机构是国际范围内权威的事故调查机构,它直接受国会控制,甚至对于美国联邦航空局(FAA)的调查结果都可以提出质疑,它参与的调查,在全球范围内都被认为是“真正的调查”。这可能是中国在空难调查事务方面,首次与该机构合作。

一位韩国调查人员告诉记者,当初是他最早发现黑匣子的。黑匣子被送到汉城,但是汉城也破译不了,现在送到美国去了。他还告诉记者,有15位中国专家也参与现场勘测,上午他们还来了。于是记者着力在现场寻找起这些专家来。不知为何,一直没有发现他们。这位调查人员又告诉记者,4月18日下午3点30分,中、韩、美三方专家要开一个碰头会,他指了指旁边蓝色的帐篷说:“到时在那儿应该可以见到你们的专家。”

3点35分,记者来到帐篷外,那位韩国调查组的工作人员正与美方工作人员热烈地探讨什么,显得很默契。还是没见到中方人员。向一位NTSB的工作人员询问,他显然不愿回答这个问题。

这次中国民航是配角。

责任追究与原因追究

资格较老的国内民航人,都忘不了1992年,“那是中国民航事故率最高的年头。”国内航空业资深人士许为民(化名)告诉记者,“因为在那之前,民航机型从苏式改装到美式,再加上民航市场有些畸形发展,国内乘客买机票十分困难,个个航班都是爆满。积累到1992年,就爆发成一系列的空难,那年发生了至少五次空难。”其中包括发生于1992年11月24日的中国南方航空公司波音737-2523,由广州飞桂林的3943航班,在广西阳朔县杨堤乡土岭村后山粉碎性解体,141人遇难。那是中国民航史上最严重的一次空难。

但目前,关于当年五次空难的年度报告,依旧无法轻易得悉。在“4·15”之前,中国民航历次空难的详实资料,事故最终调查报告从未发表在公开媒体上。从公开渠道上,我们仅能获得一份粗略的对“中国民航50年重大飞行事故率”的统计数字,它作为2000年12月18日中国民用航空总局颁布的,仅12页的《中国民用航空安全规划纲要(2001~2010)》的第一部分。

“1950~1999年平均为3.313次/百万飞行小时,6.080次/百万架次;

1980~1999年平均为2.084次/百万飞行小时,3.597次/百万架次;

1990~1999年平均为1.482次/百万飞行小时,2.437次/百万架次。

中国民航50年平均重大事故率是世界平均重大事故率(2.264次/百万架次)的2.7倍,近20年平均事故率是世界平均水平(1.65次/百万架次)的2.2倍,是航空发达国家(0.74次/百万架次)的4.9倍。近十年平均重大事故率则是世界平均水平(1.45次/百万架次)的1.7倍,是航空发达国家(0.557次/百万架次)的4.4倍。”

国内航空事故等级基本上划分为:重大/特大事故、事故征候、严重差错、一般差错。每年各航空公司、飞行院校、机场和业余航空运动机构,都会得到严格的事故控制指标。许为民说:“通常只有重大、特大事故才会对外公布,一般的事故征候只有民航内部通报发布,而事故征候,是不损害各航空公司的安全记录的。”

可以推究,拥有47年安全记录的国航,不等于完全没有事故隐患和征候,只是不为众人所知。“当然,国外的航空公司也没有公布这些事故征候的习惯,更大程度上是为了避免公众对飞行安全的恐慌。”许为民补充说,“按照国际惯例,‘4· 15’空难七八个月后,韩中美联合调查小组应该出具一份详细厚实的事故调查报告,并向公众公布,而这样的调查报告,里边通常会列举出很多可能性,比如可能是天气原因,可能是机组问题,可能是塔台指挥等等,当然,事故原因有一定的先后排序。而国内空难调查,通常会很军事化地被要求在7到10天内出具一份哪怕十分简单的调查报告,并给出一个明确的事故原因,比如是机械故障抑或人为因素,这么仓促做出的调查报告,可能可以说明直接原因,但回答不了更为深入的问题:比如原因的原因是什么,一直追溯到最终的根源上。通常,在国际上,只有这样的空难调查报告,才会被认为是有建设性的。更通俗地讲,国内的每次空难,最终都将处分到领导,要把责任落实到个人,并上报到国家安全生产监督管理局,所以,各航空公司的负责人只能尽量从各个方面去减少空难的发生率,这种理念无疑是难以和国际接轨的。”

韩国航空专家与美国调查者卡洛琳·笛福(右二)在坠机现场交谈

国航:如何造就一名机长

记者 巫昂

(李卫/imaginechina)

一个服务于国航的飞行员,从入飞行院校到成为一名机长,至少需要七年时间,国航要求一名波音737机长必须起码有3000个小时的飞行时间,而波音767机长的飞行时间则必须达到4000小时。并不是每个飞行学员的最终志向都是当一名机长,国外有些飞行员是终身副驾,他们认为自己更长于技术,不适合做管理。

业内人士马辉煌(化名)告诉记者:“在1995年之前,国内只有位于四川广汉的中国民航飞行学院这一家飞行员培训院校,下设广汉(在离本部3公里处)、新津、洛阳和绵阳四个分院,还包括在四川遂宁的一个航站,共有五个机场供训练用。一个飞行员需先在本部培训两年,并接受准军事化管理再到分院做初教机训练,最后回到总部,进行高教机训练。学员被要求在校期间通过大学英语4级及计算机2级考试,毕业考试合格后取得本科学历及特种工科学士学位。”

国航飞行员基本上是在北京、石家庄、内蒙及天津招收的,在起码4000名报考生员中仅仅挑出来不到20人,最终能受训的则更少。他们与国航签定了类似于终身制的合同,因为飞行员的培训费基本上是由国航出的,国航培训一名飞行员的总费用,仅仅在飞行学院内,就在69万到110万元之间,这不包括工作后追加的培训。但并不是每个飞行员都知道自己确切的培训费用。他们要上至少43门课程,其中包括一年的国外培训,即到英国牛津大学航空系、美国的飞安学院、德国汉莎飞行学院、澳大利亚墨尔本飞行学院等国外知名飞行院校学习。“在这些国外飞行院校,一名未来的国航飞行员可以体会到两种教育体系的不同。”马辉煌说,“首先,国外的飞行院校更注重一个人在飞行管理上的决策,飞行员要依靠自己的判断,重视偏差修正,教员放手量很高,单飞的机会比较多,一个前来培训的飞行员过12~16个小时就可以单飞,而国内飞行员在国内飞行院校至少要过40个小时才可能单飞。”

马辉煌说:“国外飞行员的来源不同,他们通常从某些飞行俱乐部开始的,攒够一定的飞行小时,再向民航局申请拿执照,最后应聘航空公司的飞行员职位,他们有更大的职位选择空间,比如可以跳槽到国内不同的航空公司,甚至可以到国外的航空公司去飞。比如大韩航空公司一度曾调整过约半数的雇员,从国外招聘了很多外国籍的飞行员。”

而国航直到1999年,才在其体制改革中,将下属40多个机构,撤并了17个。并第一次公开竞聘上岗,全年共解雇了200多名职工和29名空姐。“中国民航对机长的定位,约等于一个大、中型企业的管理者,他们常常被告知:国家的财产、人民的生命安全,十几亿元的东西就扛在你肩头。不仅国航,其他国内航空公司的机长都是很操心的,凡事巨细无遗,都要他们亲自督管。”大到飞行上的技术与安全事务,小到加油车、马桶水车、供餐车乃至某位乘客还没上飞机,他们都要一件件去催。国航对机长的考核有自己的传统方式,因为到目前为止,据“中国民航信息网”提供的数字,国航有66架飞机,包括17架波音747(5架波音747-400,8架波音747-400C,1架波音747-200C、3架波音747-200F),5架波音777,10架波音767,19架波音737-300,4架波音737-800,3架A340,4架Bae146-100,4架Y-7。目前国航经营着国际航线49条,国内航线86条。国际航线连接21个国家的95个城市。而国航拥有的飞行员要超过1000名,一名飞行学院刚刚毕业的新飞行员,要在地面改装学习一年到一年半才能上飞机,再在飞机上当起码半年的观察员与安全员,在此期间,他们主要利用模拟机进行飞行训练。正式上岗成为第二副驾驶(或称为飞行学员)一年以上后,他们可以升为第一副驾驶,随后,最快要经过五年之后才可能成为机长。在同一航班中,机组要根据实际情况比如机组每个人实力、休息得够不够、机场条件、对机场和航线的熟悉程度等,进行很好的调配。国航通常要求同一机组成员的经验要有所不同,每一机组有一位责任机长,他由公司聘任。

2001年,国航跟其他航空公司一样,将机组复训练从一年一次上升到两次,曾经有20个机长在训练中发现不行,检查后将15个降级使用。“所以,每个国航飞行员应该说都是很敬业的,他们时刻要准备通过严格的考核,防止自己被降级。”马辉煌感慨地说。

设置在首都机场附近的国航飞行训练中心,是国内最早拥有飞行模拟器的飞行员培训基地,该中心按公司的机种和机队的情况配备有波音747-400、777、757/767转换型以及新一代737的全功能飞行模拟器,除了与之配套的FTD(飞行训练装置)以及CBT(计算机辅助训练设备)外,其最有特点的是引进了介于CBT和FTD之间的计算机辅助训练系统(CATS)。从2000年开始,他们还采用一些技术手段更为苛刻地考核飞行员,比如,将机载快速数据存取记录仪所记录的飞行员操作情况,通过地面站还原为三维动画,以便安全部门从中发现机组操作上的问题。

“有资料表明,一名飞行员在空中工作1小时,其负荷等于普通人在地面工作6小时,其遭受的辐射甚至要强过核电站。当少年时期对飞行充满迷恋的理想主义,不知不觉地变成现在沉重的责任感的时候,我甚至都记不起来,这种转变是从什么时候开始。”记者采访中遇到另一航空公司的一位机长这么说。

釜山之痛

记者 李菁(发自韩国釜山)

本刊记者李菁在事发现场

潮湿,泥泞。各种各样深浅不一的脚印踏出了我们上山的路线标识,虽然过去了三天,雨的痕迹仍然清晰明确。釜山的向导向记者证实说,15日(空难发生日),“这里整整下了一天的雨”。

但坐在那班CA129上,即使已经到了机场,对雨的感觉仍然不够明晰,“我从窗户外隐隐约约都看到地面了,机窗有雾,但飞机的舷窗有好几层,我不知道是外面下雨还是中间窗户的雾气。”回忆往事,杜大正的表情有些痛苦,“真是一点预感都没有。”

杜大正是这一航班的男乘务员。他与另一位男乘务员王泽分坐在机舱后门的左右侧。

很难说有什么人有预感。但在吴永根的记忆里,一个有价值的时间符号被凝固了,“当时飞机广播通知了,5分钟后着陆,我往下一瞅,都能看到金海市了。突然听到轰地一声响,紧接着是飞机破碎的声音,然后就看见了浓烟……”

巨响过后,杜大正注意到自己的手,“右手被夹住了,我拿左手使劲把右手拔出来。我想我的旁边应该就是门啊,可是当时竟然根本找不着。而且我也动不了了,后来知道是我的腰出了问题。一个韩国妇女扶着我从一个缺口出来”。

稍微幸运一些的是吴永根,“我想,赶快逃命吧!一抬脚,发现右脚上的鞋没了,我低头想找那只鞋。这一低头我才发现,头上的血哗地流下来,那不是一滴一滴地流,那整个是淌下来”。

“我也不找鞋了。赶紧往前跑,可越往里走,什么也看不着。我又回头往外走。模模糊糊看见一个空姐,我看不出她是躺着还是坐着,我说‘快跑吧’,她说,‘你先跑吧’。我现在想挺惭愧的,应该帮她一把。可我当时就想赶紧逃离。”

“后来我在头上发现一个缺口,也不知怎么的一使劲上去了。上去之后看也没下去的路,我抓着树下来的。”吴永根是吉林朝鲜族人,以劳务输出的身份来韩国。这是他第五次坐飞机,第三次到釜山。

恐惧没有因为活着离开了飞机而减弱,清醒的杜大正告诉幸存者:“不能停在这儿,飞机一会儿会爆炸。”幸存者们相互帮扶着退到二十几米外,“(杜大正)我因为腰不能动,他们把我放在几棵小松树中间稍微能避雨的地方,当时天上哗哗地下着大雨,我就那样躺在地上望着树、望着天等着救援。虽然只等待了一个小时,却是最难熬的一个小时。”

杜大正现在躺在釜山三仙医院,右臂肿得跟小腿差不多粗,右手骨折,腰也受了伤。他的回忆总是伴着一声声长长的叹息,说着说着,停滞了,眼泪一滴一滴地流了下来……“飞机现在怎么样了?”杜大正惦记着他的CA129。

韩国女消防员领着记者进入了空难现场。我们走的是一条新辟路线,路两旁堆着许多树枝,从颜色上看,都是新鲜的,显然砍下没几天。消防队员解释说:“上山的路本来在另外一边的缓坡上,空难当天,为了救援及时,开辟了这条最近的路。”

飞鸟没有在意我们的行走,叽叽喳喳叫着,山幽且静,爬上小山坡,CA129出现了。左手十几米外是一块稍微完整的残骸,走上前去,火红的凤凰——国航的标志十分明显。右边斜坡下,是飞机的前舱和中舱的残骸,但大多支离破碎,依稀可以辨出的是飞机舷窗。一套瓷器散落在地面上,不远处是飞机的发动机。

空气中仍然弥漫着一股炙烧的焦糊味,夹杂的是现场挖掘的工作人员喷的药水味道。蹲在地上刨土的士兵显得很认真,他们说,这几天还能陆陆续续地挖出烧焦的戒指、钥匙链、假牙等。肃穆的挖掘现场,一位穿便装的中年妇女显得突出。她介绍说她并非遇难者家属,只是当地市民,是志愿来服务的。

一位身穿桔红色制服的消防队员正在现场接受电视台采访,他和同伴是最早到达现场的。他本人救出一位50多岁的妇女。这位看起来很年轻的消防队员回忆说:“这位妇女情况已不是太好,可她还是拼命问自己的丈夫在哪儿。其实我们救援人员都知道她丈夫已经死了,但没有告诉她。救援人员一路上不停地跟这位妇女说话以保持她意志清醒。遗憾的是,第二天凌晨3点,这位妇女还是死了。”

从山顶沿另一个方向走不到5分钟,远远地就可以看到机场的跑道线。而山的另一边则是茂密的居民区。据介绍,这次遇难者大多是来自釜山旁边城市——大邱市的旅行者。因为旅行团以“尽孝”为主题,大多是子女为父母出钱旅游。一位工作人员指指山后说,一对70多岁的老夫妻住在山那边的东源居民区里,只要几分钟就到家了,结果没能活着回家。

躺在釜山金海中央医院的韩国人安先生清楚地记得自己的座位号:“29F。”这是航班右后边的位置,也是一个幸运的位置。还记得北京天气的安先生,却记不得飞机上的什么了。而他的妻子听到消息(飞机失事),“甚至都没有哭,只是觉得心脏一下子不跳了。”对于未来,安先生摇摇头,“想到飞机就害怕”。身边的妻子附和道:“现在离飞机越远越好。”

釜山是韩国第二大城市,三面临海,有400多万的人口。除了路面上各种各样的车在疾驰,很少能见到行人。记者一出金海机场,便能感觉到空气中一股咸咸的味道。但这种味道,对于无论是熟悉它还是陌生的那128个生命,已经不复存在了。

跟吴永根同样幸运地“活”下来的是一台小照相机。吴永根说这是他买的第一个相机,第一次照相照的就是坠毁后的飞机。吴永根很郑重地想让记者把照片带回国内,希望它有一定的价值。顷刻之际,生死之别,吴永根的照片能留住什么呢?