原罪困扰天主教

作者:三联生活周刊(文 / 邱海旭 田芸)

2002年3月21日,加拿大人瑞克和布伦南?巴斯尼基在圣彼得广场上举行的有教皇参加的会议上缅怀其父亲。教皇第一次在美国打破沉默,就亵童案发言

2002年3月29日,10岁的尼古拉斯?威廉?波勒?韦斯在波士顿圣十字架教学外手举标语,批评红衣教主罗伯纳。因为波士顿管区的亵童丑闻许多人要求罗伯纳引咎辞职

丑闻

愤怒的火焰起燃于今年2月,《波士顿环球报》报道说,神父约翰·乔治翰因为猥亵一名10岁男孩而被判以10年有期徒刑,此人被指控在过去三十多年中,从未停止过对未成年人进行性骚扰,被他骚扰和强暴过的孩子达130个之多。这则报道还提到,尽管教会内部对此人罪行了如指掌并记录在案,波士顿大主教管区红衣主教伯纳德·劳却在1984年将其派往另一个教区,试图帮助其掩饰罪行。此事公开后引起爆炸性效果,波士顿300多名教徒代表3月9日与伯纳德·劳进行对话,希望伯纳德·劳引咎辞职。但劳没有任何认输的意思,“我决不会辞职”。在一封私人信件里,他这样写道。随后,在全美各大教区,越来越多的受害者站出来,揭发他们曾经爱戴的神父犯下的罪行,一场史无前例的危机就这样笼罩了美国天主教会。

天主教库什华研究中心主任R.斯高特认为,这次事件对美国天主教会影响深远:“这已不再是仅仅涉及到少部分人被指控性乱,美国天主教会已经走向了大范围信用危机,而且这场危机会一直延伸到教廷高层。”美国佐格比(Zogby)调查公司的民意测验表明,在坚持每天做弥撒的最虔诚教徒中,已经有56%的人对教会产生了不满,而教徒们对美国主教的支持率,已经从去年10月的85%下降到了68%。“现在我很难对孩子们说,‘去吧,去到神父那里忏悔’。而在20年前,这是多么自然的一件事情。”一位55岁的妇女说。她的话可能代表了现在许多美国天主教家庭最现实的焦虑。

弗兰克·马迪奈里的经历颇具代表性。40年前,当他还是一名14岁的敏感男孩时,他就一心向往崇高的神父生涯,并开始修习神学。后来,他被劳伦斯·布赖特神父编入学习小组。一天,布赖特神父将弗兰克带到自己住所,抚摸他的身体,并要求他为其口交。神父告诉男孩,这是和神交流的一种途径。当时弗兰克又羞又怕,完全不能理解眼前发生的一切。40年后的今天,弗兰克已是一个孩子的父亲。他终究没能成为神父,而是在自己所在的教区为一家福利团体做顾问工作。令他不解的是,他的意识深处总是充斥着无法排解的混乱、愤怒、失望以及对信仰的怀疑。直到有一天,一位久未谋面的朋友在电话里向他谈起幼年时被布赖特神父性侵犯的痛苦经历,弗兰克才大梦初醒般地意识到自己痛苦的根源。于是他一纸诉状将布赖特和布里奇布特教区告上了纽黑文的联邦法院,不久之后,他又把矛头对准了包庇布赖特的红衣主教爱德华·艾根。

艾根于1990年接管布里奇布特教区。对布赖特的性乱现象,教区在1964年就已知晓,但他们并未对外界透漏半点消息,仅把布赖特调到教会邮政部门工作。出于对布赖特的个人好感和对其工作能力的肯定,艾根上任后又义无反顾地恢复了布赖特在布里奇布特教区的神父职位。1992年布赖特再次东窗事发,1997年法庭终于勒令教区作出近百万美元的赔偿,并要求解除布赖特的神父职务。但教区上诉后原判决被推翻,这场官司一直拖延下来,迄今仍无定论。

直到目前为止,布赖特依然在从事他的神父生涯,爱德华·艾根则被教皇任命为纽约教区红衣主教,并很有可能成为下任教皇。对于弗兰克和其他受害者而言,失去的重心仍未得到平衡,“赔偿金的问题并不重要,我只是想要一个公开的道歉。”弗兰克说。

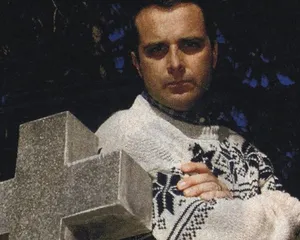

迪克松曾被奥考纳神父侵犯,“他还试图证明他对我的行为是一种治疗而不是一种伤害”

“这些人到底怎么了?他们简直是毫不干涉。”伽肯伯格10岁的时候被乔里?库里神父性侵犯,在指责库里的时候,他把矛头也对准了屡屡掩盖库里丑行的教廷

伊丽莎白?雷西顿,神父戴尼尔?阿扎罗纳的又一名受害者,当时年仅13岁

神父安东尼·奥考纳

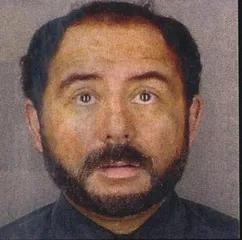

1978年在辛辛纳提的天主教夏令营里,库里神父对多名少年进行性侵犯

神父戴尼尔·阿扎罗纳,因被指控侵犯一名16岁的男孩而被高级法院传审

从原欲到原罪

“那时候我的工作从周一满满地排到周日,每天都超要过16个小时。”对自己生命中那段为期30多年刻骨铭心的神职生涯,神父A这样回忆道。90年代时,他因为被指控对17个年幼无知的孩子进行性侵犯而锒铛入狱。如今他年逾古稀,对不堪的往事除了日夜忏悔外已经别无他法。不愿公开姓名的他现在乐意向公众讲述自己的经历,“也许这对其他人会有帮助”,他说。

“我出生的家庭并没有问题,我有一个弟弟和一个妹妹,他们在这方面都很正常。我父亲是一位体力工作者,性格开朗,而我的性格却更接近母亲,内向,不愿把自己的事说出来。这也许也是那个时代的特征。

“在性取向方面,我的确有些不正常。但我没把这事讲给任何人听,毕竟那时我的行为并没有发展成病理学上的病态。我第一次对性有感觉的时候,我感到十分困惑,可是当时没有人能在这方面指引我。

“后来我就进了教会学校,我相信如果仅仅在那里呆上半年或者更短时间,我的人生就不会是这个样子。可是我留了下来,在那里,没有任何性行为,对性的讨论也是被禁止的,我们甚至没法把它作为一个神学课题来研究。我一直在想,如果能够像普通人那样正常生活,我也许就有可能整合自己的性观念,我的生活就可能是另一种样子,而且比现在幸福得多。

“后来我终于走上了神职岗位。被任命为神父的那一刻,我觉得很光荣,但随后麻烦就来了。是什么把一切变成这个样子?我也不知道。压力或者疲劳应该是最直接的诱因。作为一个神父,我一天都不曾休息过,成为一个尽职尽责的神父是我所有的满足所在。我没有一丝一毫的个人生活。在许多宗教活动中,我和孩子们打成一片,我喜欢他们就像他们喜欢我,开始的时候我只是喜欢亲密的身体接触——仅仅是把他们抱在怀里,可当我发现自己抚弄到了他们的生殖器时,我知道我在犯错了……”

一切都已无法挽回。潘多拉魔盒一旦被打开,就很难再被合上。“迷恋上十一二岁的男孩并且一发不可收拾,我在这上面走了整整七年之远……”A神父说。

在美国乃至全世界天主教会内,和A神父经历类似的人还有很多。因为他们毕竟生活在一个开放的时代,在开放背景下将自己长时间压抑之后,他们开始自觉不自觉地对未成年人,尤其是男孩,进行性侵犯。

美国天主教会丑闻危机爆发以来,舆论矛头都不约而同指向了天主教的独身制度。人们的分析不外乎两点:一是独身生活是对人性的一种背离,使原本正常的人受“原罪”驱使,倾向于侵犯无知的儿童;二是天主教带强迫性质的禁欲生活,对那些已经意识到自身有问题的人来说其实是一种诱惑,他们希望通过这种生活,来压抑、扭转,或是遗忘自己不正常的性取向。

“但事实上他们大都以失败而告终。”多伦多大学心理学专家罗纳德·兰戈文说,“大多数怀有此种目的加入教会的人最终都会陷入更深的困境。”

兰戈文认为,独身生活和恋童癖之间并没有必然联系,和他观点相同的人也不在少数。罗伯特·斯塔华特是一名53岁的教士,和其他许多教士一样,他并没有感到独身生活成为他的一个负担,“如果一个人一心想把自己的生命奉献给主,如果一个人和家庭以及朋友关系良好,如果一个人把所有能量用在对真理的追求上,那么独身生活虽然困难也并非不可能。其实结婚也是一件同样困难的事。”他说。

人们还讨论禁欲之外的其他原因:造成恋童癖的病理原因各种各样,从酗酒到内分泌失调,不一而足。除此之外,教会学校内谈性色变的氛围也是造成未来教士们性心理失常的重要原因。更甚之,研究发现许多儿时受过性侵犯的孩子长大后也会变成性侵犯者——实际上,在恋童的教士里,有70%的人也曾是性侵犯的受害者。

另一方面,天主教对自己的教士有三大要求,他们必须立誓过俭朴、忠贞、绝对服从的生活。这三项纪律铸成了一道信仰的防线——却也同样形成了致命弱点。正如范德比尔特大学精神科专家凡奈·盖所说:“那些选择神的事业的人必须放弃自己所有个人的选择:你一无所有,你被赐予了一个新名字,你摒弃情欲,你全然遗忘自我。”这样的生活也许能带来真正的神圣,但也可能带来真正的麻烦。从圣洁到亵渎,也许只有一步之遥。

2002年4月7日在爱尔兰首都都柏林,亵童案的受害者悲痛欲绝

不仅是“美国问题”

早在文艺复兴时期,薄迦丘就在《十日谈》里痛陈过教会内部的性乱,但以前所有的丑闻都没能像今天一样掀起整个社会为之动容的轩然大波,“信仰危机”这个可怕字眼已经开始萦绕在美国天主教会上空。

梵蒂冈方面第一次作出反应是在3月22日。约翰·保罗二世教皇在一次公开评论中说:“一些人屈从了‘邪恶的欲念’,使所有教士蒙羞,使教会陷入一片‘怀疑的阴影’中。”约翰·保罗二世号召所有神职人员在安慰性侵犯受害者的同时,更要加倍坚定对真理的追求。除此之外,教皇对受害者及其家庭仅仅表示出“关心”,而没有提出任何实质性的解决措施。在他看来,这些事情还是一个过分自由国度里的“美国问题”,梵蒂冈不会多加干涉。

直到4月份这种状况才开始发生变化。天主教美国主教大会主席威尔顿·D·佐治亚和副主席威廉姆·S·斯盖斯泰德来到罗马,与教皇面对面坐着,告诉他,在主的那一片土地上,“正有无数人在默默忍受性侵犯伤害,无数人在慢慢丧失对教廷的信任,无数正直的牧师在忍受本不应由他们承担的猜疑,以及所有人都感觉到的震惊、尴尬和愤怒。”

这些信息终于起到作用。梵蒂冈方面决定召唤所有美国红衣主教及一些主教代表,参加4月23日至24日的紧急会议,以商讨应对此次丑闻危机的方略。据教会官员和其他相关人士说,梵蒂冈这次走出了非同寻常的一步。虽然以前美国红衣主教也曾经来罗马开过会,但从未用过这种紧急召唤方式。斯盖斯泰德大主教说,此次梵蒂冈可能会制定一个美国各大教区都能响应的统一应对策略,而在从前,考虑到自治方针,所有会议只能制定出一些供自由选择的方针,而不会整齐划一。

一些有关教会改革的深层次问题将不可避免地被搬到此次主教会议的桌面上。美国最大教区——洛杉矶教区红衣主教罗杰·马赫尼被认为是最具变革精神的教会领袖。4月18日,他在启程赴梵蒂冈前对《纽约时报》说:“教廷必须考虑进行根本性的变革,而不是只把目光投向美国。”马赫尼称这次危机其实给了天主教世界一个机会,那就是加强世俗社会对教会的监督作用,并且让教会的运作和决策过程更加透明化,创造一个“更加谦卑的教会”。马赫尼说:“我这次去罗马将极力推进这种变革。”他反复声明:“我会告诉教皇,性骚扰绝不仅仅是一个‘美国问题’。”

马赫尼的观点其实一直在被事实证明,就在美国教会性骚扰事件大面积曝光的同时,传统的天主教国家爱尔兰也爆出类似丑闻。教皇约翰·保罗二世最近刚接受爱尔兰东南部弗恩斯教区布伦丹·科米斯基主教提出的辞呈,科米斯基被指控包庇自己教区内对儿童实施性骚扰的神父。在科米斯基所辖教区中,一个名叫肖恩·福琼的神父被控在20年里对许多男童实施性骚扰,但他一直得到科米斯基的庇护。最终,法庭对福琼提出了66项指控,他却在审判即将开始前自杀身亡。

美联社的报道称:“在几乎所有的天主教国家,尤其是那些说英语的国家里,神职人员性骚扰儿童的情况普遍存在。现在还不能说其他国家的情况是否比美国严重,但这次危机会让更多的人——受害者、记者、律师、检举人——鼓起说出真相的勇气。”《美国耶稣会》杂志的托马斯·里斯神父称:“这不是美国教会一家的问题,只不过美国社会在遭遇这类事情时反应更为迅速,人们表达观点更为大胆,所以才让美国教会的丑闻更加引人注目。”

据美联社的报道,除美国以外,教士性骚扰最严重的国家还包括加拿大、澳大利亚、爱尔兰、英国、法国、德国、墨西哥和波兰。

美国天主教会正面临着“信仰危机”

改革与信仰

目前人们普遍对4月23日开始的主教会议寄予厚望,很多人认为会上将讨论许多极具争议性的话题,例如延续数百年的独身禁令、同性恋教士,以及妇女在教会中的地位。不过来自教廷的声音仍是谨慎而保守的。罗马教厅世俗委员会首脑、红衣主教J.弗朗西斯·斯坦福说:“两天的会议将集中讨论天主教独身制度的根源和意义。”他说,那种认为独身制度只是为了防止教士把财产传给子孙,从而造成教会财产流失的想法是肤浅的,“如果自12世纪起就被严格执行的独身禁令只是为了保住财产的话,那么我很难找到它生存下来的理由。”斯坦福接着说,“但如果独身是一种崇高的使徒传统,并且和天主教的终极意义紧密相连,那么在美国发生的那些令人难过的事就不可能葬送这个传统。我们会让神学院的学生更深入地认识独身制度的重要性。”

谈到允许妇女担当神职,斯坦福说:“我个人强烈支持在大会上讨论这个问题。不过,我不认为在妇女议题上会有什么突破。”他说,“教廷绝不可能在根本信仰上作出妥协,这个问题关乎天主教信仰极其重要的一部分,我们不可能也没有权利去改变任何东西。即使从个人来说同意这种做法。”

教皇约翰·保罗二世紧急召集美国天主教的红衣主教来商讨亵童丑闻

约翰·保罗二世教皇第一次作出反应是在3月22日,但他并没有提出任何实质性的解决措施

马赫尼红衣主教则隐晦地表达了与斯坦福不同的观点,他说他将强烈呼吁教皇和其他教廷首脑认真考虑是否改革独身制度,允许教士结婚并且吸收女性教士。马赫尼说:“现在是在教会最高层讨论这个问题的时候了,我并不是说结束独身主义是解决危机的万能药,但我认为首先要正视这个问题,我们不能再对它视而不见。”马赫尼特别指出,在基督教发展的初期,教会是允许教士结婚的。马赫尼主教很早就公开呼吁教廷就独身问题展开辩论,现在,他说他将直接向教皇陈述自己的意见。

马赫尼还说:“梵蒂冈应当对涉嫌性骚扰的教士采取更严厉的态度,而不是像以往那样一味袒护。”马赫尼强调“零容忍政策”的重要性,“对那种行为决不姑息,这就是我的看法,触犯戒律的教士应当立即而且永远地被清除出教会。另一方面,教会应该尽快向警方通报详细情况,让犯罪行为进入司法程序处理。”

另一个广受关注的问题是对待同性恋的态度,一些涉案教士暴露出的同性恋倾向已经在教会内部引起很大争论。约翰·保罗二世的美国传记记者乔治·伟格说:“他们下周肯定要讨论同性恋问题,神职人员性骚扰案涉及许多方面,除了最令人不齿的恋童癖,接下来必须引起重视的就是同性恋。”

已经有不少高级教士提出筛除教会中具同性恋倾向的神职人员,但是斯坦福红衣主教称这个问题“极为复杂”,他说:“同性恋这个词很大程度上是西方文明孕育出的一个术语,在有关人的性取向方面现代科学还在努力探索,我们需要更深入地理解上帝赋予的男人和女人的特性。”梵蒂冈礼拜学院的高级教士基斯·派克勒斯则不同意讨论同性恋的做法,他说:“很不幸,他们将同性恋问题也列为会议的议题,天主教一贯明确区分人的倾向性和他的实际行为,无论是不是同性恋,教士们应当学习的是怎样更成熟地对待自己和他人。”

自从1961年教皇约翰二十三世颁布《人类救赎》宗座诏书,宣布召开“梵二”会议以来,天主教从内到外都已进行了大规模革新,在加强与世俗世界和其他宗教交流、引入科学观念、改革高度集权的教会结构方面,天主教都已作出了努力。“这次性骚扰危机当然会加大天主教进一步改革的压力,但事情的发展肯定不会像很多人想象的那样乐观。”中国资深天主教研究专家,中国社会科学院宗教所基督教研究室主任任延黎在接受记者采访时这样说,“任何改革都不可能一蹴而就,即使是‘梵二’会议的成果也是经历了好几百年的辩论与斗争。”

任延黎说:“教会性骚扰丑闻主要反映的还是人性的弱点,但是信仰归信仰,丑闻归丑闻,有关让教士结婚和吸收女性教士的讨论都会上升到信仰层面。其实这种声音在‘梵二’会议前就已经出现,但一直不是教会里的主流意见。70年代时候,教廷曾一次性批准数千名教士结婚,但同时也让他们脱离教会。教皇在独身问题上肯定不会作出让步,因为他必须从教会全局进行考虑。如果全都改革了,那么天主教和新教就没什么区别了。从研究者角度看,很难说改革观点和保守观点谁对谁错。”

上海社会科学院宗教所研究员罗伟红在接受采访中也认为,改革的决定权还是掌握在教皇约翰·保罗二世的手上。“虽然‘梵二’会议后天主教强调‘共同管理’,增添了一些民主化色彩,但总的来说天主教仍然是一个建立在教皇‘圣统治’和森严教阶制度上的中央集权体系。”罗伟红说,“约翰·保罗二世是一个革新派的教皇,但从他的一贯主张看,他不会同意改革独身制度和授予女性神职地位。”

来自梵蒂冈的消息也证实主教会议将不会有大规模措施出台,4月17日“天主教新闻社”发布的一则评论称:“这只是一次工作会议,不要指望有什么神奇的措施。”

但任延黎认为,无论如何,继续改革是天主教生存发展的必由之路。“新世纪里天主教将面临来自内部和外部的双重挑战。”任延黎说:“‘梵二’会议打开了改革的缺口,这个口子一开就不可能再堵住。各种要求结束独身、吸收女教士的呼声会越来越大;其次是各地方教会自主性越来越高,对中央集权的教阶制度形成挑战。再次是对神学的讨论,会有更多不同解释的倾向。”“外部压力主要是在全球化、现代化背景下,天主教与世俗社会的文化冲突越来越大。在诸如离婚、堕胎、器官移植、同性恋等问题上,天主教会都与世俗政府执行的政策立场相左。天主教必须在这些问题上亮明自己的观点,但同时又与世俗文化越离越远。”

“不过天主教在西方社会仍然扮演着极其重要的角色。”任延黎最后说,“全世界60亿人口,天主教信徒有11亿,这个比例一直保持恒定。在天主教徒看来,教会和教义始终是‘良心的最后一道防线’,代表了道义的呼声。”

天主教信息中心的教父约翰·麦克克劳斯基和诺特母大学的教父理查德·麦克布莱恩(右)在NBC的访谈上谈论神父亵童丑闻

性丑闻引爆财政危机

记者 邱海旭

被吸干的钱囊

性丑闻危机像—张沾满腥臭的烂渔网,将美国天主教会越裹越紧,与此同时,对教会丑闻的深入调查也慢慢揭开了这个庞大体系财政内幕的一角。在道德和法理危机愈加深重之时,美国天主教会的经济大厦也在摇摇欲坠。“如果还有什么能比教会性丑闻隐藏更深的话,那就是它的财政问题。”前牧师和宗教活动家理查德·西泊说。

人们最关注的一个问题是:教会为了遮掩性丑闻,已经花掉了多少钱?还将花掉多少钱?天主教美国主教大会首席辩护律师马克·乔普科说他“不清楚究竟有多少调解经费”,但他估计受害人已经收到了大约3.5亿美元。但是许多原告的律师称,自从1985年第一起性骚扰丑闻在路易斯安娜州被曝光以来,教会用于掩盖真相的“调解费”已经接近10亿美元,其中大部分是通过秘密渠道拨付的。随着时间的推移,更多的“调解费”会被揭发出来。据估计仅波士顿教区将要付出的赔偿费就会超过1亿美元。更糟的是,法律气候也对教会不利,旷日持久的法律诉讼才刚刚开始。曾为教会做过500多起性骚扰案辩护的施尔茨说,许多州很快就将通过法律,控告教会将变得更加容易。

圣托玛斯大学法学院教授派特里克·西尔茨称,应付性丑闻已经让美国天主教会的资金储备接近枯竭,教会将被迫出售一些不动产来弥补资金上的匮乏。一些受性丑闻冲击最大的教区已经在这么做了。为了应付187起性骚扰诉讼,圣塔菲教区已经卖掉了所有闲置的房产。同样,圣塔罗沙教区因为性骚扰案已经负债1600万美元,它不得不将75名雇员中的50名解雇,卖掉一部分地产,还被迫向其他教区借债。在波士顿,人们纷纷猜测教会将把一些土地卖给波士顿学院,后者正在实施扩建计划。在普罗维登斯,教会卖掉了一处具有历史意义的房产,约翰·D·洛克菲勒曾在这幢房子里成婚。西尔茨说:“最后肯定会有一些教区破产。”波士顿教区财政主管史密斯近日承认,该教区正面临财政枯竭,今年它的赤字将达到500万美元。纽约教区的财政缺口高达2000万美元,芝加哥教区是寥寥无几的每年公布完整财政报告的教区,去年它的财政赤字上涨了63%,达到2330万美元。

改革呼声

随着教会改革的呼声越来越高,许多人已经开始讨论应当允许教士结婚,取消禁欲教条,以及吸收女教职人员等问题。另一方面,也有越来越多的人呼吁教会采取更透明的财政政策,对教会的数十亿美元资产实行公司化管理。

实际上,由于美国天主教会的财产几乎全部源于教徒捐赠,专家认为财政改革必须立即进行,因为性丑闻已经让教徒捐赠的积极性遭到严重打击,盖勒普公司3月27日的调查数据表明,30%的天主教徒打算减少捐赠的数量。

天主教专家斯科特·阿帕比说:“要重新拾回教徒的信心,教会就应当公开账目,像一个公司一样管理它的资产。必须定期公布财政报告,并且制定严格的会计制度。”

教会在财政控制上的宽松程度简直令人咋舌,无论哪个教区的主教,调拨资金几乎没有任何限制,更没有人对资金流动情况加以监督。大部分红衣主教和主教在财政知识上都是文盲,教廷公布的会计、审计制度形同虚设。“每个主教只对他的教区负责,不需要向罗马递交财政报告。”罗马教廷财政主管索卡说。这就埋下了很多变数,比如在纽约教区,原红衣主教约翰·奥康那虽然深受信徒爱戴,但是在理财方面却糟糕至极,该教区许多教会学校都在赔钱经营。

许多人相信教皇让爱德华·艾根代替奥康那的纽约红衣主教职务主要是出于财政上的考虑,因为爱德华有丰富的财政经验,他曾经将布里奇布特教区混乱的账务管的井井有条,甚至还邀请通用电器主席杰科·韦尔奇做他的财政顾问。尽管教皇已经意识到加强财政管理的重要性,整个美国天主教会的财政体系仍然缺乏监督,收支严重失衡,各种黑账层出不穷。1998年,《美国天主教通讯》揭露费城教区红衣主教安东尼·拜维拉科斥资500万美元装修他的海滨官邸,与此同时,他却关闭了费城北面几个入不敷出的教堂,怒不可遏的教民上街游行抗议拜维拉科滥用职权。更令人震惊的是,1999年,加州圣塔罗沙教区主教要挟一位牧师与他发生性关系,用来交换帮助后者掩饰挪用教堂资金的罪行。这位主教随后被解职,后来人们发现他曾将大量教会资产拿到海外投资,造成严重亏损。

到目前为止,所有通往教会财政内幕的门都被关得紧紧的。天主教美国主教大会财政主管肯尼斯·科洛基说,大部分美国教堂都没有公布财政报告的打算。尽管芝加哥,底特律、什里夫波特几个教区称愿意公布财政报告,但是一些最大的教区如纽约和费城仍然拒绝让教徒了解他们的财政情况。维兰诺瓦大学经济学教授查尔斯·泽克说,38%的天主教徒压根儿就不知道自己的捐款有哪些用途。

间接受害者

据估计全美20000多个教区2001年总收入为75亿美元,其中大约65亿被用于日常开支,10亿用于资助教会学校。此外各个教区还必须拿出一部分钱贡献给美国主教大会和罗马教廷。梵蒂冈收到的大部分捐款来自美国和德国。几年前,梵蒂冈也曾遭受财政危机的困扰。为了对付连年的财政赤字,90年代教廷任命原底特律红衣主教艾德蒙得·索卡为财政主管。索卡将基本的经济学原理引入教廷财政制度,并开始公布严谨的财政报告。仅仅用了两年时间,索卡就使教廷收支恢复平衡,结束了23年的财政赤字。同时,索卡的改革还使教廷投资回报率得到提高,各教区的捐款也增加了两倍。不过美国教会目前的财政困难让很多教廷人士感到担心,由于严重依赖美国教区的捐款,罗马教廷刚刚好转的财政情况恐怕又将陷入窘境。

财政困难对教会开办的公益事业形成了严重威胁,这些机构的受益人将成为教会丑闻的间接受害者。天主教会是美国最大的私立学校运营者,现在许多家长不愿意将孩子送到教会学校,芝加哥教会学校的入学率今年下降了3.4%,这是10年来最大的降幅,芝加哥教会不得不宣布将关闭16所教会小学。

天主教慈善团体也将深受打击,波士顿天主教慈善团——仅次于州政府的第二大社会服务组织,已经决定将它的工作人员减少15%,并且被迫取消了一系列救济计划。