商业登山的海拔高度

作者:朱文轶(文 / 朱文轶)

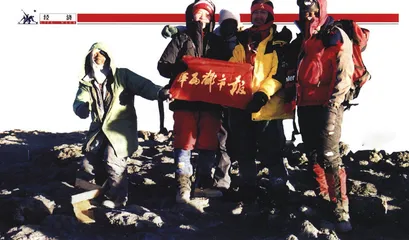

王石等5位登顶主峰队员

当“乞力马扎罗的雪”简化成一种促销符号时,用意已经直白得没有更多的耐人寻味:“让更多有钱人来付费登山。”中国登山队队长王勇峰在接受采访中告诉记者,由登山协会组织、将在七八月份进行的攀登乞力马扎罗山运动到4月份目前为止,已经有十几人报名。这些报名者多数有与王石相似的背景和身价。

乞力马扎罗也不是王石的首次登高。1999年,王石把他的一些商业伙伴带上青海玉柱峰峰顶。中国登山协会常务副主席李致新向记者回忆了一下当时整个活动的费用:作为活动组织者的登山协会收入了十多万元,“这的确算不上多,”李致新说,“因为第一次合作,只是成本价。”年近不惑的李致新倚在国家体育总局一间办公室的椅子上,这位当年登上珠峰的英雄在算计登山利润时表现出的精明更像一个商人。

2001年7月,王石再次携摩托罗拉A6288登上昆仑第一高峰慕士塔格峰。摩托罗拉的商业形式让这次登山活动的商业性变得格外醒目。作为这一品牌推广的焦点人物,王石后来几次被请进中央电视台演播室:在登山与商战间寻找商人的秉赋,对媒体来说,这足以构成充满情绪的讨论话题。而同样的商业事件,不同的观察者会有不同的角度。让李致新等几个职业登山家注意的是,这次在登山界看来“并不算很大”的活动中,几乎汇聚了大人物、大公司、大媒体等所有商业化体育的基本要素。这个启示让李致新们开足了胃口。“商业登山同样能创造神话!”李致新看上去很兴奋。

“其实,登山里面蕴涵商业价值的发现是更早时候的事。”在怀柔国家登山队运动员公寓接受记者采访的前登山协会会长曾曙光先生算了这样一笔账:“60年代,我们国家第一次登珠穆朗玛峰最初是打算和苏联联合攀登,后来因为国家关系问题苏联撤走了他们前期投资,包括登山装备、高山食品这些东西。这一部分物资就需要我们自己购置,我记得当时政府一次性下拨了70万美元的外汇,登山队到瑞士、法国购买这些用品花去了近35万美元,而这些还只是外汇部分。”

“那时候登山队内部有这样一种说法,第一次登珠峰的花费相当于1959年第一届全运会的全部投入费用。”曾说,“换个角度思考,投入就意味着需求,这里面有多大的商机就可想而知了。”曾曙光给记者举了个例子,在我国开放国内山峰资源之前,尼泊尔外汇收入的主要来源就是登山,“这些只是最直接的,还不包括可能的附加利润”。

“最初的想法来自我们自己的山峰资源优势,也就是后来从1988年开始的中外联合攀登七大洲高峰活动。”李致新回顾国内商业化登山的来龙去脉时,并没有使用“商业登山”这个界定,在他看来,登山协会80年代末的活动都算不上“商业化”。“只不过利用国外的资金,同时通过外国登山队获得一些国内没有的登山装备。”“离商业化的赚钱还远着呢!”

但这些有良好宣传诉求的登山活动的频频推出多少疏通了商业网络,极限环境与产品质量的想象让更多的商家开始对“登山运动”这种广告宣传载体发生兴趣。在七大峰的最后一站大洋洲最高峰查亚峰,登山协会得到了天津泰达股份有限公司的全资赞助,泰达公司也借机推出了他们的产品:泰达棉登山服。李致新向记者介绍:“随后,很多相关产业的品牌都在我们的登山中树立起来了,像AMA、DABLAM、NEW MOUNTAIN等。”

在李致新们的商业梦想里,“乞力马扎罗”是第一座高峰。“我们传统的做法是依靠赞助来获得资金,现在我们要尝试让参与者直接付费。”李致新说,“这个想象大胆了些,‘乞力马扎罗’是第一步。”

而在李致新脑海里,登山运动的“商业价值”远不止这些内容。把商业登山的想象力发挥到极致的可能会是2008年由中国登山运动员承接的奥运火炬跨越珠穆朗玛峰的活动。“到时候,电视转播权以及赞助注名权对全球的任何商家都会是一场争夺,活动可能产生的效益现在很难估算。”体育市场学博士陈忆哲评价说,“成功的话,这会是登山运动最成熟的一次商业运作。”

谈到这种商业行为的风险时,曾曙光说:“当然是一个客观问题。商业利润的兴趣就是高山探险的风险性,而巨大的风险意味着一次失败可能使登山协会面临严重的诚信危机。”

行军途中

边缘运动的商业模式

对一些还没有商业化操作的非奥运项目来说,登山运动已经树立了一个很现实的商业模式:小运动+大商人。

体育市场学专家陈忆哲博士把体育产业根据两种消费状态,分成两种不同的商业模式,一种是载体式,“登山协会的前期活动就属于这种类型。商家选择登山运动,是把它作为一个工作平台,来进行广告、产品促销、显示竞争力。”但是陈忆哲指出,登山运动和许多非奥运项目的一个特殊性在于“这些运动的观众是不存在的”,类似高山探险的“极限环境”,电视现场转播的难度太大,“这使得这些运动的商业化进程比起篮球、足球运动要缓慢得多”。

陈忆哲认为对于这样的边缘运动,可行的商业模式应该是另外一种:以运动本身作为主体运作,通过自身创造效益。“从一定意义上说,体育是一个朝阳产业,人们富足之后,带有一定健康观念的健身活动已经成为人们消费的一部分。”陈说,“一种运动如果能给人们提供某一方面的满足,人们就愿意为它付费。”

“很显然,通过参与者的付费盈利应该成为登山这一类边缘运动的盈利来源和商业模式。”而登山协会所着眼的消费对象,李致新毫不回避地说,“是阳春白雪”。“他们的消费会给我们带来新的社会资源”,“形成支持这种商业模式的强劲的后续力量”。

利润构成

用李致新的话来说,“1月份的登‘乞力马扎罗’是一次探路”,“因为当时我们和坦桑尼亚政府没有过联系,所以那次,基本上没有赚钱,大部分钱给了一家相当于一种中介角色的美国专业探险公司。”李致新补充说,“而目前我们和那边的关系都已经很熟悉,钱可以自己挣了。”

分析登山的商业利润时,曾曙光介绍:“它和旅游的价格是完全不一样的,举个例子来说,登山队包一辆越野吉普,每个登山者的付费是每公里2美元,这是相当高的。从拉萨到珠穆朗玛大约700多公里,空车返回的费用也得由登山者支付一半,如果一个团20人的话你说要多少钱?”

李致新说,在美国这些商业化登山已经成熟的西方国家,参加这类登山的一次性交纳费用在五六万美元左右。“这次登乞力马扎罗,我们的报名费用是5万元。”李向记者解释这里面的构成,“服装、器材费是一部分、交通是一部分、还有我们收取的综合服务费,去除上缴给当地政府的注册费外,我们的利润可以达到75%。”