科技:飞向X行星

作者:鲁伊(文 / 鲁伊)

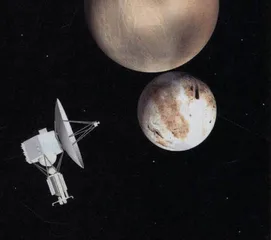

冰封的冥王星表面是否与科幻小说中的虚构景象一致?

探索太阳系是人类征服世界的梦想之一

冥王星快速通道项目因经费问题而搁浅

当克莱德·汤博(Clyde Tombaugh)经过几年艰苦乏味的搜寻对比工作,在1930年1月21日那个夜空如水晶般透明的晚上,在双子座三角区域中发现了冥王星踪迹时,许多天文学家都认为,人类对X行星的搜寻工作终于告一段落,自己可以松上一口气了。自从1781年天文爱好者威廉·赫胥尔发现天王星后,天文学家根据行星运动理论,通过计算行星轨道与预期值的差异,一直推断天王星之外还存在着其他行星。这些在天文学家的计算中应当存在的行星,被称为X行星,几百年中,吸引了无数天文学家和天文爱好者投入到搜索它们的队伍中去。

海王星和冥王星的相继发现,充分证明了行星运动理论的正确性,而太阳和九大行星构成太阳系的概念也成了广为接受的理论。当然,质疑者一直存在。同样依据行星运动理论,有人认为在冥王星之外,应当还存在第十大行星。不断有人声称找到了第十大行星,但由于其证据不足,都没有得到国际天文学界的承认。另外一些人则以冥王星在许多方面不符合太阳系其他行星的共同特征为理由,试图将其排除在太阳系行星家族之外。

冥王星的确与众不同。直到十年前,大多数研究太阳系行星的科学家们还都承认,冥王星是太阳系中的一个特例。这颗直径不足月球的2/3、与太阳平均距离为59亿公里的星球,由于远离阳光的照射,表面温度极低,看上去十分暗淡。相对其他行星来说,一直是一个冰冷的谜一样的世界。作为太阳系九大行星中惟一一颗没有被飞船拜访过的星球,对冥王星的许多研究都停留在猜测层面上。

根据哈勃望远镜的观测,有人怀疑冥王星是一个双行星系,因为它的卫星查龙(Charon,希腊神话中冥界的摆渡之神)体积是冥王星的一半,从而使其成为太阳系中按行星——卫星体积比来说最大的一颗卫星。而原籍荷兰的美国天文学家杰拉德·科伊伯(Gerard Kuiper)则在上个世纪的40至50年代间提出,冥王星可能并非一个独立的星球,而是大量位于海王星轨道之外绕太阳运行的天体中最明亮的一颗,而这些主要由冰构成的天体就是他所谓的“科伊伯带”(Kuiper Belt)。

科伊伯的假设提出后,在天文学界引起轩然大波,支持方和反对方的论战长达数十年之久。在很长一段时间里,由于未能提供“科伊伯带”天体确实存在的证据,科伊伯及其支持者处于下风。然而,在80年代后期,天文学家们发现,只有引入“科伊伯带”的概念,许多回归周期较短的彗星轨道如此接近太阳系平面的现象才能得到解释。虽然这只是证明科伊伯假设正确的一个间接证据,但它的确起到了驱使科学家们进一步寻找与冥王星位于同一区域的暗淡而未被发现的天体的作用。

1992年,夏威夷莫纳克亚天文台(Mauna Kea Observatory)发现了一颗编号为1992QB1的天体,虽然它的体积只是冥王星的1/10而亮度仅为1/10000,但作为第一个被发现的科伊伯带天体(Kuiper Belt object,简称为KBO),它的意义却极为重大。从那时起,天文观测者已经找到了600多个“科伊伯带”天体。

尽管十几年来对“科伊伯带”天体研究的进展可以用突飞猛进来形容,但科学家们并不满足。根据天文学家的推测,在“科伊伯带”中,至少应当有1万个以上的天体直径在100公里以上。所有这些天体构成了一个足以同小行星带相媲美的天体带,而它所包含的天体数目和天体体积更远远超过了小行星带。最具科学意义的是,“科伊伯带”能够提供更多的太阳系形成时留下的远古碎冰和有机物残留,从而极大推进对太阳系演化史的研究。

当冥王星和“科伊伯带”的重要性日益显露出来的时候,科学家们却不无沮丧地发现,由于它们同太阳和地球之间遥远的距离,观测质量受到了严重限制。即使是最敏锐的哈勃天文望远镜也只能显示出冥王星模糊不清的表面。尽管先驱者、旅行者和伽利略等探测飞船提供了大量木星、土星、天王星和海王星近距离清晰度极高的图片,但迄今为止,却没有一艘飞船对冥王星—查龙星系或“科伊伯带”进行过太空探测。

近十几年来,充分意识到这一区域重要性的科学家们一直在敦促NASA将冥王星列入行星探测的日程安排中来。然而,由于经费问题,对冥王星的考察计划却几经周折。90年代后期,NASA曾试图设立一个冥王星—科伊伯快速通道项目,但由于其所需经费很快就接近8亿美元大关,而这远远超出了NASA预计的投资数目,不得不在2000年搁浅。不过,科学家的强烈要求也促使NASA考虑采取某种折衷方式。为考察冥王星、查龙和科伯伊带,NASA在各大学、实验室和航空公司中展开了一次竞标活动。在此之前,NASA从未允许过公司和大学参与外太阳系考察。NASA非常明确地表明了自己的立场,除非设计方案能够在2020年之前完成特定的科学测量,且经费不超过5亿美元,否则绝不会推行。

到2001年11月,在漫长的争论与比较之后,NASA终于挑选出一个名为“新视线”(New Horizons)的研究小组来进行冥王星—科伊伯带考察任务。由来自十几个大学的科学家组成的考察组努力寻找一条能够满足NASA所需条件的建造和运行探测飞船的途径,目前,预计项目总经费为4.88亿美元,而飞船最早能够在2015年夏到达冥王星。此外,“新视线”飞船还可能比从前取消的冥王星—科伊伯快速通道项目返回10倍以上的观测数据。

不过,“新视线”的启动还未成定局。2002年2月,布什总统将2003年财政年度中给予NASA的预算缩减了1.2亿美金。“新视线”的成员们正在努力游说议员们批准通过这一考察项目。

科学家极力争取“新视线”考察项目尽快通过,主要是因为现在正是向冥王星和“科伊伯带”发射探测飞船千载难逢的最佳时机。如果新视线探测飞船能够在2006年发射升空,依照计划好的轨道,它最初将飞过木星,借助木星的引力将飞船弹射向冥王星。对这种远距离的外太阳系探测飞行,只有通过这种借力方式,才能保障飞船上的燃料足以支持漫长的旅途。在这种情形下,新视线飞船到达冥王星所需的时间可能不超过10年。届时,它将能够对冥王星的极点、大气和磁气圈以及20余颗卫星做为期4个月的详尽考察。

然而,如果新视线不能在2006年如期升空的话,那么所有的有利条件都将消失。由于行星轨道运动等原因,在2006年之后,飞船将无法在飞过木星的时候借助其推力飞向冥王星。错过了这一点,下一次机会最早也要等到2018年。到那时候,冥王星与太阳之间的距离将比2006年远几千万公里,温度也会降得更低。届时,由于冥王星的极点倾斜的变化,行星南半球的大部分地带将完全被黑暗覆盖,根本无法观测。在最坏的情形下,整个行星的大气都将极度浓缩,完全没有观测到任何情况的可能。如果是这样,只有当冥王星再次公转到近日点时,才能进行考察。对于这样一颗公转周期为248地球年的行星来说,那就意味着下一次的考察时间,将会是23世纪。

新视线考察小组的科学家们对此绝不能容忍,行星学家、新视线项目的主要负责人之一艾伦·斯特恩(Alan Stern)在发表在《科学美国人》上的一篇文章中激动地指出,新视线计划的启动时间,要么是现在,要么就永无启动之日。而对于太阳系研究来说,错过了这一天赐良机就意味着极其重大的损失。不过,斯特恩和他的同事们在面对议员们的时候,也并不忘调动他们的英雄主义情绪。斯特恩说,如果美国能够支持这一考察项目,那么,从上个世纪60年代起,以水手号(Mariner)飞船对金星和火星为伊始的人类对太阳系的考察将终告圆满。对美国人来说,这无疑极具吸引力。