谁来保护无形文化遗产?

作者:三联生活周刊(文 / 王晓峰)

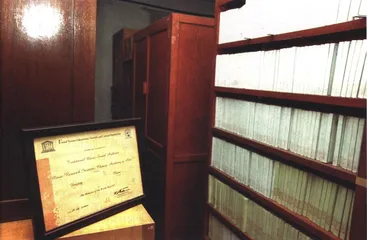

珍贵的音像资料(钢丝带)

无价之宝的损坏边缘

“这些都是无价之宝。”几乎所有接受采访的音研所工作人员在提到这些音响资料时,都会这么说。

档案馆负责人李久玲女士向记者介绍了这些资料现在的情况,令人想不到的是,这些珍贵资料现在都挤在一个简陋的资料室里。作为音像资料,一旦损坏,将无法修复。

由于这些资料大都从50年代开始收集,比如阿炳的二胡演奏曲当时就录在钢丝上。后来有了开盘带,采访资料就录在开盘带上;再后来又有了塑料唱片、胶木唱片和盒式磁带;所以,这个库里,各式介质的录音载体都有。

“目前钢丝带变得不是很厉害,而胶木、塑料唱片全都变形、发霉了,开盘带也开始脱落磁粉。我们这里比较简陋,没有恒定的温度和湿度条件,一到夏天就返潮,现在有些东西都不敢动,一动就容易坏。”李女士说。

记者在档案馆看到的是,各种密密麻麻的音响资料摆放在一些今天已很难见到的简陋木质书架上,由于档案馆在一楼,又是老式建筑,夏天湿度很大,地面返潮,根本不适合保管磁带唱片这类物品。

那么,为什么不采用一些高科技手段来保护这些珍贵资料呢?

联合国教科文组织官员、奥地利国家档案馆馆长舒勒先生正好这几天在北京参加一个科技论坛,他专门来到音研所,了解资料保存、维护情况。按照他的观点,保存这些资料,除合适的环境外,他不赞成用拷贝方式保存资料,因为无论把这些资料拷贝到激光唱片、DAT或是电脑硬盘上,都会使音频信号减损,不利于保持原汁原味的文化遗产。目前最可行的是通过DMSS服务器系统来保存这些资料,该系统可随时监视这些资料,自动识别哪些磁带已到了破损地步,系统会自动备份,这套系统折合人民币约60万元。从记者采访中了解到,音研所目前的资金仅够发放工资,连下去采风的资金都没有,更别说买一个这样的服务器了。所以,惟一的办法还是不停地拷贝。

“10年前所里做了一些保护、挽救工作,感觉这些东西太珍贵,所以就买了一些新出产的磁带,备份转录,转录到500盘左右。后来没钱了,就停下来了。拉赞助,香港有公司给了点钱,就又转了1000盘左右,然后又没钱了,就又停下来了。现在是人力和资金短缺,眼看着这些东西没办法。”李女士无奈地说。

实际上,80年代以后音研所采风的资料并不多,只是做了一些宗教音乐、山西民间音乐和河北吹打乐的采集工作。音研所的同志告诉记者,近20年间,有很多民乐由于民间艺人去世、风俗习惯的改变等原因而陆续失传,这是很可惜的事情。但他们由于没有资金,连手头上的曲目还挽救不过来,还哪有工夫去挽救民间失传的曲目呢。

档案馆里存放的资料

不赚钱的使用权出卖

在万般无奈的情况下,音研所只能作出惟一的选择——卖。

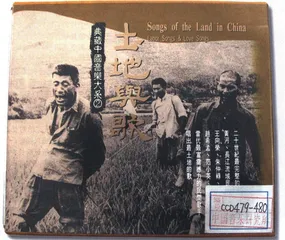

第一种是卖资料。即把档案管理的音响资料使用权卖给海外唱片公司。“如果我们一盘一盘地复制,需要的资金很大,所以所里采用另一种尝试,比如把一些比较珍贵的带子编成专辑出版,这也是一种保存。”李女士说。话虽这么说,但内地的音乐公司对这些资料根本不感兴趣。这些曲目制成唱片,没有多大市场,因此没人愿意出版,只有把这些资料卖给对他感兴趣的人。什么人感兴趣呢——海外的人。据音研所原所长乔健中先生介绍,在他任所长期间,以这种方式先后两次将档案馆珍藏的资料提供给台湾和香港地区的唱片公司,给台湾风潮唱片公司的资料先后被该公司出版成《弦管传奇》(1、2)、《土地与歌——土地与劳动歌》、《土地与歌——土地与情歌》、《今夜来唱戏》(1、2)、《十八般曲艺》(1、2)、《传承》(1、2)共10套唱片,曲目共计180首。另外还提供给香港龙音唱片公司一部分古琴曲资料,该公司共出版6张唱片。乔所长说:“这完全是从纯学术角度让人了解中国音乐的本来面目。”同时他告诉记者,海外公司付给音研所的资料使用费和管理费一共有几十万,可见这些资料的确能卖出大价钱。但音研所的一些人告诉记者,这些资料到底卖了多少钱没人看见过,至少现在档案管理的很多磁带因没有资金而无法维护。乔所长还介绍说,他们曾向国家有关部门打了一个要求拨款8000万人民币的报告,建一座中国音乐博物馆,但没有批下来。后来国家拨了900万,但这900万也没有用于音响资料保护上。

第二种是卖采风。音研所的同志介绍说,由于没有资金到各地采风,所以只能靠赞助,英国有一位叫钟斯第的中国民乐研究者,曾经给音研所出资,双方达成的协议是,由音研所出人带领这个英国人到各地采风,英国人负责所有采风的费用,采风收集的资料双方各一份。这位英国学者的费用是由一家英国基金会提供,我们可以粗略计算一下,该英国人往返的食宿交通费用,加上他在中国境内与音研所的人外出采风加在一起的所有费用,加在一起最多也就是5万元人民币,而他所得到的音乐资料价值无法计算。而当记者询问这位学者给音研所提供了到底多少时间的采风资料时,他们说不清楚;至于这个英国人拿回去如何处置这些资料,他们也不知道。

很多珍贵的民间音乐资料就被这样的学者用极少的价钱买去了。音研所副所长韩宝强先生谈到此事时说:“且不说他把这些资料拿回去做什么,至少某一天这些资料陈列在大英博物馆里,英国人可以自豪地说:我们这里也有珍贵的中国音乐资料。”

在对待买卖音响资料这件事上,音研所人这样认为:“我们不知道领导是怎么跟他谈的,我们也没有看到他出版的音像制品,只看到他出版了一本研究中国音乐的书,音响部分的版权到底归谁所有也不清楚。有些东西并不是像你想象的那样,都能卖出好价钱,比如《土地与歌》,我不相信它在海外能卖多少钱,因为它并不好听,它的价值只是它将来没有了。香港也有一家公司完全是出于商业操作来和我们谈,我们都接受了,比如他们拍云南少数民族民间歌舞《中华乐舞》,到底谁赚了谁的钱?但他们确实做了好多工作,把这些东西抢救过来了,现在到少数民族地区采风的确很难,至少我们得到了这份资料。”

这些观点让记者感到吃惊,好卖、好听与价值完全不是一回事,这种无形资产的价值估算绝不是靠市场上的销售数字和有多少听众来决定的,它的珍贵之处在于,在这个世界上,只有我们拥有它。但音研所这样做是迫不得已。“按照联合国专家说法,我们要拯救这些资料需要花十四五年的时间,所以不介入外来资金,自己肯定没这个能力,目前又没有内地企业、机构或个人捐资维护。国家没能力做这件事,再不做就不行了,带子都断了。”音研所人说。别无选择,只有去卖自己身上的“血”。在采访中,记者也听到了这样一句最愤怒的话:“这样对待我们的国宝,无异于犯罪。”

风潮唱片公司出版的《土地与歌》

随随便便交易的日子就要结束

为此,记者就音研所是否有权向海外公司提供这些作品的版权和是否允许外国人到中国采集民间文化素材问题,专门询问了艺术研究院上级主管机关文化部。政策法规司的王鹤云女士告诉记者,民间音乐素材是大家的,复制使用没有版权问题,因为在目前的《著作权法》里没有相关条款。

实际上这涉及到一个著作权和财产所有权的问题,作为民间音乐本身,它可能没有著作权;但作为这些音乐的载体(磁带唱片),它的所有权应该归国家所有。王鹤云说:“音研所里的资料是国家所有,他们代国家保管,因为音研所是国家投资的。保管单位可以开发使用,可以让更多人去了解中国文化,但对这些资料的使用,必须经过文化部门的批准。”

王女士介绍说,由于以前《著作权法》在无形文化遗产保护方面有空白,所以这方面保护一直不是很有利。关于无形文化遗产保护方面,不同国家有不同方式,中国目前还没有关于这方面的法律。

据记者了解,去年全国人代会上,有32位人大代表提议全国人大常委会或国务院尽快制定一部适合全国民族民间传统文化保护法或民族民间传统文化保护条例。而在此之前,民族民间传统文化最丰富的云南省,已率先颁布了《云南省民族民间传统文化保护条例》,从该条例中可以看出,各少数民族语言文字;具有代表性的民族民间文学、诗歌、戏剧、曲艺、音乐、舞蹈、绘画、雕塑等;具有民族民间特色的节日和庆典活动、传统的文化艺术、民族体育和民间游艺活动、文明健康或者具有研究价值的民俗活动;具有学术、史料、艺术价值的手稿、经卷、典籍、文献、谱牒、碑码、楹联以及口传文化等都列入了《民间传统文化保护条例》保护的范围之内。该条例也规定“禁止经营珍贵的民族民间传统文化原始资料和实物”和“经省级文化行政部门认定的具有重要历史、文化、艺术、科学价值的珍贵民族民间传统文化中的资料、实物,除经有关部门批准的以外,一律不得出境”的条款。从这个地方保护条例中不难看出,对无形文化遗产的保护还是相当全面的。

王女士介绍说,文化部目前正在起草《民族民间文化保护法》,预计明年会提交全国人大讨论通过。“将来我们要规范外国人到中国收集、采风文化资源,要加强对有形、无形文化遗产的关注,因此有必要通过立法来解决。