把音乐节搞大好不好

作者:三联生活周刊(文 / 王晓峰)

1999年第30届伍德斯托克音乐节现场,参加人数大约30万

音乐节的习惯性流产

到目前为止,国内大大小小的音乐节因各种原因夭折的有好几次,最早一次是1998年在北京怀柔雁栖湖搞的音乐节,因此次音乐节与摇滚有关,而被有关部门制止。2000年夏天,在大连海边举办了一次“乐舞露天音乐节”,由于主办单位组织上的混乱,搞到中途就停止了。2001年,又有人准备在北戴河鸽子窝大潮坪海岸搞一次“北戴河国际第五传媒海岸现代音乐节”,参加的乐队有二十多支,声势十分浩大,但由于种种原因,最后还是胎死腹中。2001年底,在昆明举办了“昆明现代音乐节”,一开始就照着“国际化”操作,声称要请来某些国外乐队助阵。但到最后又变成了全华班,虽然勉强支撑下来,但是组织混乱,观众寥寥无几,最终让主办方血本无归。

音乐节的确不是一件好玩的事情,美国流行音乐发达,商业机制也很完善,但是音乐节却并不多。虽然伍德斯托克音乐节可以以文化成就载入史册,但那是在一个极其特殊的背景下,甚至在开幕前一刻都随时有流产危险,只能说那是一次幸运的聚会。除此之外,美国还搞过“蒙特雷音乐节”、“美国民歌节”,其他像样的音乐节就没有了。英国的音乐节比较出名的有“格拉斯通伯里音乐节”和“雷丁音乐节”,这两个音乐节也常常由于各种原因时断时续。

在中国,虽然总有一些理想主义者试图再现伍德斯托克的奇迹,他们脑子里想到的是狂欢、音乐、阳光、篝火、啤酒……甚至是性爱。但他们忽视了一点:音乐节规模大、人数多,极易失控,有关部门因此本着多一事不如少一事的原则,不太支持。尤其是露天音乐节,涉及到交通、食宿等方方面面问题,需要非常专业的人员和一些相关部门协作。

但在中国也有比较成功的音乐节,比如“喜力音乐节拍夏季音乐节”。分析它能顺利举办的原因,一是有足够的资金支持,二是把户外音乐节缩小到可操控的范围。

香山脚下的音乐节

江海蓝大学刚毕业不久,从她身上还能看到一些学生气,她虽然在北大在线网络公司工作,但是她有一个理想,就是想搞演出。当她决定走进这个梦想时,她想到了已经举办过两次的“迷笛现代音乐节”。她希望把这个音乐节接过来,把它搞大,变成正规、宏大的歌迷节日。

“迷笛现代音乐节”是迷笛音乐学校近两年每年5月1日都要搞的校园活动,参与者大都是该校毕业生。这些学生毕业后,有很多都组建了自己的乐队,所以,每年的音乐节,他们便回到学校“汇报演出”。

和大多数人想法一样,江海蓝认为这个音乐节规模太小,局限在校园范围内影响不大。它应该面向社会,是开放的。而在此之前,她因组织策划了一场近千人的演出而有了一些经验,所以她信心十足。如果是免费演出,有5万元赞助就可以搞定。“这样的演出太少了,前两届‘迷笛音乐节’都是圈子里的人在看,其实学生和其他人可能更喜欢。去年我们搞了一个小演出,发现大部分是学生,所以我们想把这次音乐节承办下来。”江海蓝这样对记者说。

当江海蓝把这个想法告诉迷笛学校校长张帆后,对方也很高兴,他很希望把每年一度的音乐节包出去。但是当张帆把合同拿出来时却发现,江海蓝告诉他的仅仅是一个意向,很多具体事务还没有落实。当江海蓝开始拉赞助时才发现,搞好一次音乐节真的很难。这是一个在仓促中立的项目,几个月时间是不够的,在距离演出还有半个月的时候,她的收获只是,可以让每一个参加音乐节的观众喝到免费啤酒。

“我们最后把北大在线承办这次音乐节的广告从一些媒体上撤了下来。”江海蓝有些失望,最后,音乐节承办变成了友情帮忙。

由于迷笛学校迁址到北京香山脚下,面积比以前大出很多,而且这是一所没有围墙的校园,更利于搞音乐节。前两届音乐节,因为场地限制,只能有几百人参加,为了不扰民,只能在室内举行,看上去更像一个大Party。今年不同,据张帆介绍,这次音乐节场地可以容纳6000名观众,附近没有居民,怎么折腾也不会扰民。“前两届音乐节的经验告诉我,这届音乐节也会平稳度过,估计人数不会到灾难性程度。”张帆说,“我搞了两次音乐节,一个保安都没有,也没有人捣乱,大家都是来玩的。”

张帆还告诉记者,这次音乐节是免费的,不仅台上的乐手表演是免费的,任何一个观众观看演出也是免费的,“我们没有门票,没有保安,没有校门,啤酒有赞助,免费提供。没有赞助,学校掏钱买啤酒给大家喝,就是让大家看演出的时候高兴。”

音乐节将在5月1日、2日举行,从下午3点到凌晨1点,参加演出的乐队有40支,包括张浅潜、丰江舟、“子曰”、“沙子”、“果味VC”、“木推瓜”、杭天、“脑浊”、“舌头”、“野孩子”、“AK47”、“扭曲的机器”、“兰州噪音协会”、“夜叉”和“痛苦的信仰”等目前已比较有知名度的乐手,还有出道时间不长的新面孔。风格涉及到重金属、说唱、硬核、布鲁斯、民谣、爵士、电子等,不仅对当今中国摇滚乐是一次比较全面的检验,也是摇滚歌迷的一次盛会。这次音乐节也可能成为中国规模最大的一次户外音乐节。

随后,记者又采访了几位参加此次音乐节的乐手,丰江舟说:“我希望这样的音乐节规模越大越好,但我有点担心观众。现在的乐队都是一种大风格,只注重表面的东西,音乐不是靠力度和表面来吸引人的,应该重视音乐本身。我希望各种音乐都能上台表演,所以希望能通过音乐节解决音乐自身问题。我的音乐有些变化,相信对大部分人都是陌生的。”张浅潜说:“从我个人来讲,希望能有更多的交流,能听到不同的音乐,并且让大家高兴。办音乐节是件特好的事情,希望环境能更加开放一些,让人们在心理上都能接受这些,也希望以后的音乐节不是以校园演出的方式进行。我不知道中国什么时候能有伍德斯托克那样的音乐节。”

音乐节上,音乐迷在泥中打闹嬉戏,这是伍德斯托克音乐节的一个传统

音乐节与假日经济

很难再出现像1969年伍德斯托克那样“音乐、爱与和平”主题的音乐节了,如今世界各地的音乐节,基本上都是一个思路——经济搭台,文化唱戏。所以,那些亲身经历过三十多年前伍德斯托克音乐节的“老兵”们认为后来两次的伍德斯托克音乐节也变了味道,商业味道十足。甚至坚持了很多年的美国民歌节也变成了商业性演出。音乐节的“变节”实际上适应了当今人们的需求,即音乐节是娱乐、消费、休闲,绝不是从精神层面升华自己的朝圣,享乐主义成了音乐节主题。

其实不管中国成功或失败的音乐节,初衷都是为了给人们提供一个娱乐、聚会的场所,让人在音乐氛围中放松自己。同时,音乐节作为一种娱乐,不仅展示音乐,也为商家提供了展示自己的机会。记者手里有一份国外某音乐节的宣传海报,该音乐节规模不大,赞助厂商多达12家。

近几年,人们常谈论的是“假日经济”,假日经济的消费内容无外乎旅游、娱乐、购物;遗憾的是在旅游、购物之后,娱乐经济却经常被忽视。“音乐节经济”作为新消费热点则一直没有被开发出来。其实很多中国人有伍德斯托克情结,很大程度上希望能把自己融入一个欢乐、美好的氛围之中。

目前看,无论是政府部门、商家还是音乐节的主办者,都没有意识到“音乐节经济”的商业潜力。至少,我们能看到喜力音乐节帮助喜力打开了北京酒吧市场。当记者问张帆是否想过把音乐节与假日经济联系在一起时,他说:“我没有想过这件事,我只知道‘五一’放假会有人来北京旅游,顺便看看演出。”

这次“迷笛音乐节”的位置位于香山附近,附近的旅游景点很多,如果能根据地理位置把音乐节与旅游整合在一起,对两方面都有好处。但遗憾的是,这么好的消费资源就白白浪费了。

商家也不重视音乐节,我们经常能看到一些商家在搞促销时,爱邀请一些歌星或摇滚乐队助阵,以吸引注意力,有时甚至不惜花高额出场费。但搞音乐节,商家反而不热心。我们可以估算一下,一个有1万人的中等规模音乐节,大家集中在一起连续消费三天的饮料、啤酒、食品,结果会是什么样?这就是观念问题。张浅潜说:“我参加过青岛啤酒节,可来的人都不是听音乐的,所以在台上表演也没激情。而户外音乐节,感觉更自由,更有听音乐的感觉,因为这些听众都是来听音乐的,台上台下都有快感。”人在放松的时候更有消费欲望,这个欲望就意味着商机。

张帆在向记者介绍音乐节特点时,强调它的免费特色,但丰江舟认为:“外地有很多人想搞音乐节,也想过与旅游结合在一起,就是做不起来,主要是没人。北京在这方面人才很多,如果商业介入的话,会非常了不得。台湾有个‘三天三夜嚎叫’音乐节,每年一次,从最初免费后来变成商业行为,很多方面改进了,水平提高了,影响也大了,很多外国的音乐家都来参加。我们老办免费演出不是个好现象,免费演出会造成恶性循环,应该更商业。”

把音乐节推向市场,最好的办法就是和假日经济联系在一起,但记者在采访中了解到,很多现实问题阻碍了音乐节的市场化。比如中国户外音乐节的历史不长,在组织、策划方面还缺少一定经验。有关部门总是担心音乐节会出乱子,这类活动很少有审批下来的;厂商认为这类活动缺乏商机等等。江海蓝不无感慨地说:“摇滚乐不如爵士乐好卖,爵士乐不如高雅音乐好卖。”可谁都知道,喜欢摇滚乐的人是最多的。我们为什么不因势利导,最大限度去开发音乐节和它的周边市场呢?

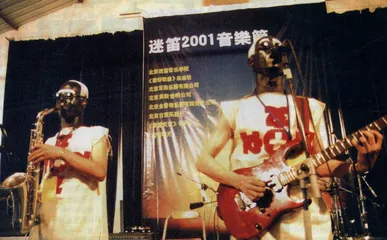

2001年在北京举行的“迷笛音乐节”