生活圆桌(188)

作者:三联生活周刊(文 / 田芸 杜维姆 包包 Harold)

电影是原创,生活是copy

田芸 图 谢峰

有一个朋友,每当看到身边的人身陷纠缠的情感混乱的生活里无法自拔的时候,就把他们领到屏幕前,让他们看N多年前的那部老片子《天涯何处无芳草》。“虽然没有什么能把往日草原花朵的绚烂唤回,但我们不要悲伤,我们要在留下的伤感中寻找力量。”每当伍兹华兹这个诗句被剧中女主角颤抖着念出来,身旁看片的人难免涕泪滂沱。看到最后,女主角自杀未遂,最后从疯人院里痊愈后,穿着一条白色裙子,在尘土飞扬的路的尽头看到了许多年前她为之疯狂的老情人,看着他满身泥污从农场里缓缓地走回来,看着他大腹便便的妻子,看着他蹲在墙角与一只老母鸡玩耍的孩子,以往所有痛苦得无法释怀的一切就刹那间在这场“为了告别的聚会”中得到清释,“所有那漫长的疯狂的爱,经过后是如此短暂”,高旗的歌声总是先觉先知。这种情景难免让人思绪万千唏嘘不停,感叹所有的一切不过如此,而后从中得到启示,离开现在混乱的一切,“非淡泊无以明志,非宁静无以致远”是也。

电影本应是从对生活的感叹中产生的,然而事到如今好像看到更多的却是电影在反过来影响我们的生活。毕竟绝大多数人都是在平淡单薄的生活中度过这一辈子的,战争、阴谋、奇遇甚至是刻骨铭心的爱情都成了那些遥远的国度遥远的人们身上的事情。我们只能从电影中拿出来细细把玩,同时也在别人的经历中吸取经验教训,丰富自己的人生经验。我们开始向电影学习。有时候看的电影多了,就会突然间得出一个莫名其妙的结论—一为什么我现在做的这件事好像在哪儿见过?是××电影里的××镜头吧?生活成了copy而电影却永远是原创,你有了什么惊天动地的大经历,都可以用“戏剧化”这三个字来概括。弄得我越来越郁闷,不知道到底是不是电影已经成为了人生的本意,而我们每天劳劳碌碌急急忙忙地去体会的生活是不是只是一场“电影秀”而已。

在脆弱的时候去看《远离非洲》,学学人家大喜大悲后大彻大悟的坚强;心里堵得慌的时候去看《天生杀人狂》,在斯通畅快淋漓的叙述中感受暴力的狂喜与颠覆;或者安安静静地看一部日本片子,在日本导演那种细腻得近乎变态的叙事中忘掉你自己所有细微的疼痛……

逃之夭夭

杜维姆

那次去面试,是一个进出口公司,我端着接待给我倒的一杯温开水走进会议室。虽然这是一个规模很小的公司,有一个比较拥挤的会议室,但里面进行面试的却有三位先生。从穿着和胡须的修理情况来看,我知道那位穿灰西服的是级别最高的,便坐在了正对面。

核实了我的身份,看了一遍我的简历后,灰西服开始说话:As we are a international business company,we'd better speek English。我点了点头,看着他,等他接着往下说,可大概过了十秒钟后我才发现,他根本没打算说话,而是在等着我说。说什么?我不知道,便用中文说:“您的意思是,让我用英文介绍自己吗?”他慢慢地点了点头,很郑重。

我靠,这么酷?!

我开始恨自己了:我最恨说英语了,虽然我上学时候学的是英文;可没办法,谁让我穷得已经开始不挑工作性质了呢?于是我低下头,掩饰住自己的不情愿,用最小的声音和最快的速度把自己得情况说了一遍,直到他说:“好,好,我们说中文吧。”

从那里出来,我的主意也打定了:就算去酒吧当服务员也不要在这样一本正经的公司里干活。

后来,和一个朋友说到这次面试时,他说:“你知道当他让你说英语的时候应该怎么办吗?你应该像我这样。”说完他低下头,慢慢地抬起头来,带着大家熟悉的豆子先生的表情一个字—个字地唱了起来:“twinkle twinkle little star……”

“这样他们就知道你会英语了。”

我的女朋友遇到的比我这次还好玩。那是一个大买卖,所以面试也比我所经历过的要复杂得多。最后一次是参加考试,试题内容包括了从脑筋急转弯到陈旧的智商测试题和报纸杂志上流行的情感测验(我幸好认识该买卖的几位高层领导,以我的推测,那几块料如果要做这些题是不会有一个能及格的)。比如:

有三个苹果,你拿走了两个,你一共有几个苹果?

一个人走进森林,问:他能走多远?

他和他遗孀的妹妹结婚合法吗?

你吃苹果吗(到现在她也没有搞清楚这是不是真的试题,因为旁边确实有一盘苹果)?

还有一道题,考官拿起一支带橡皮头的黑色铅笔问道:“这是什么?”用的是中文。

后来我和我的女朋友都没有接到再次面试的通知,更别说录用了。我保留着当时面试时从一张桌子上面卸下来的锁圈,她拿走了人家一本杂志(考试时用来垫试卷的)。我觉得当时自己的表现不好,就像一个大傻子;而她觉得更惨:“我一边做题,—边问自己:怎么隐隐地感觉到总像有人要卖我一轮椅呀?”

Gucci转身

包包

电影《甜蜜蜜》中有这样一幕,张曼玉在纽约自由女神像前给中国旅游者作讲解,一位打扮暴发浓艳的大婶,极尽夸张地嚷了一句:“小姐,快带我们去买Gucci。”

看到这个镜头时,我情不自禁地想起了高中时代的一位英语补习老师。据传她是学校里最富的老师。那时候,她的丈夫已在国外开了许多年中餐厅,所以她一直在办移民,不任课,有空的时候上上补习班。星期六下午,她总是花枝招展地飞进教室,早已不再年轻的脸,活似一张没调好的色板。她对描述出国探亲经历有着惊人的激情,以致分析英语试卷时总难免有点漫不经心。她常会把一些时髦的东西带进教室,在我们灼灼的艳羡目光中享受见过世面的乐趣。在补习班快要结束的时候,她裹了一件黑色的天鹅绒连衣裙,那天的表情格外得意,说,知道吗?这叫Gucci,我在米兰买的。那天,她次数骤增地在讲台前讲台后游移,我也次数骤增地看到了褐色宽皮带的上下方,两堆赘肉不停地抖动。

有一段时间,我寄宿在杭大的一个委培生寝室准备考研。有一位大姐,长我十岁,保养得极好,是典型的外出必带一箱子衣服饰品,在任何场合都渴望听到赞美的潮流女子。单位公派,在杭大混个大专文凭,所以她每天的任务就是研究如何搭配服饰,让自己性感亮丽。她给我看从广州中国大饭店买的手表时,用蹩脚的英语告诉我说这是Gucci Timepieces。望着她手腕上那个一个金属大写G围着仅有的时针与分针,无论镜面还是表带都泛着冷光,简洁流畅到了极致的东西,我第一次知道,时尚的叫法得称古驰时计,如果说古驰手表会显得很老土。我当然顺水推舟地赞美她,同时还受了点刺激,那时候,我每月收入不够买条Gucci的丝巾。

今年元旦回温州老家,看望了一位初中同学。她秋天的婚礼我没能参加,所以很耐心地看她的结婚录像。录像中多次出现一个二十来岁的女孩,穿红花边泡泡衣服,配了一条黑色长裤,忙忙碌碌,跑来跑去,笑着无邪天真。我清楚地看见那条黑色的裤子上有若隐若现的G标志。老同学在厨房里做饭说,那是我的表妹,专程从匈牙利赶来给我作傧相。我说,你表妹很前卫,一身Gucci打扮。她说,有吗?那套衣服我看不出什么另类,活像个洋娃娃。对了,她还送了我一瓶香水,你懂外语,帮我看看叫什么牌子。老同学擦净油腻腻的双手,从衣柜里拿出一只长樽的、曲线优美的香水瓶。我说,这叫嫉妒。她有点将信将疑。

写这篇文章时候,我试图描述得更正确一些,所以翻箱倒柜找我自己惟一的一件Gucci真品。这是我在上海花400元捡来的大便宜。我看着这副湛青色的墨镜,想起汤姆·福特(Gucci的创意总监)横空出世时,这种中性、这种颓废与这种叛逆,曾在上个世纪末怎样的如火如荼、翻云覆雨。于是警觉了起来,这副3年前在特卖场里买到的眼镜,与抛售它的置地广场一样,已是末路的贵族。

禅宗的行为艺术

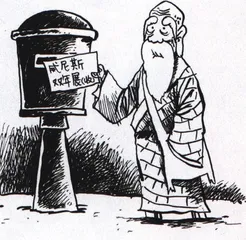

Harold 图 谢峰

我笃爱中国传统文化,不仅相信凡民族的就是世界的,还相信所有新鲜、流行的都是对中国传统文化的遗忘。比如足球,八百年前的宋朝皇宫和达官贵人花园里豢养过世界上第一批职业足球运动员;再比如计算机和二进制,还不是参照中国算盘才发明出来的。

我想说的是行为艺术家在广州某家商场的行为艺术表演。据说那艺术家穿着中山装,坐在太师椅上喝Coco-cola,当三个赤身裸体的女人出现的时候,艺术家就夸张地扔掉可乐,往她们的裸体上涂颜料。再喝口茶,喷到颜料上或者是身体上,再拽着这些女人涂满颜料的身体在纯白的画布上翻滚。对我来说,这样的表演并不新鲜,我在叶玉卿姐姐的情色电影里面就看见过。

都说行为艺术源自西方,还老和“后现代”、“解构”、“符号”这些磨棱两可的词混在一起,这本身就透着艺术气息。不过我觉得行为艺术也未必是西方独创,中国的禅宗公案才是祖先。禅宗的诞生就是有史以来第一次行为艺术表演。据说那次释迦牟尼在灵山法会上手举毕钵罗花一言不发,弟子们不能理会其中含义,只有迦叶心领神会地微笑。

禅宗传人和维特根斯坦一样认识到语言的巨大局限,知道只要执著于表达就不会真正找到自身的佛性,所以他们讲究“不立文字,见性成佛”。既然不能说,只有通过行为传达,于是流传出许多公案故事。其中一则出名难解的公案“南泉斩猫”,三岛由纪夫想破脑袋也没悟出所以然来。说有一次几个和尚争论猫有无佛性,被南泉普愿禅师碰上了,就抓起猫对和尚们说:“谁能说出猫到底有无佛性,说出来这只猫就可以得救,否则我就把猫杀掉。”和尚们无人能答,南泉就将那只猫杀了。后来赵州禅师从外面回来,南泉禅师将前面的话重述了一遍,赵州禅师立即脱下鞋子顶在头上走出去了。南泉禅师于是感叹:“如果赵州和尚在场的话,那只猫就得救了。”

我读不出南泉和赵州的机锋,想必身上的佛性被欲望和冲动挤占得所剩无几了。不过我还心存侥幸,如果实在不能“顿悟”,我还可以争取“渐悟”,所以我打心底盼望行为艺术家能够做几次全国巡演。