故宫百年大修

作者:三联生活周刊(文 / 邱海旭 李伟 舒可文 吴晓东)

(李少白 摄/Imaginechina)

关于一百年来故宫首次大修的一个梦想是恢复康熙和乾隆年间金碧辉煌的全盛模样。

3月27日,本刊记者在北京安贞里一所安静的居室里采访了84岁的中国紫禁城学会名誉会长于倬云先生,这位60年前毕业于北京大学工学院建筑系的老人沉吟了半晌,淡淡一笑说:“修成康乾时期的模样?走着看吧。”

在这位毕生从事古建保护的专家看来,全盛时期的故宫到底是什么样子已经全部留在了记忆和想象之中。

1407年,明成祖下令营建宫城,此后,备料和现场施工持续了13年。准备木料的工匠们在浙江、江西湖南、湖北和四川的森林里砍伐巨木,然后顺着当地河道运入长江,顺长江之水漂送到大运河,再经运河北上到北京。这样,大约需要三到四年的时间。建造紫禁城所需的8000万块用砖中用于殿堂铺地的金砖是江苏苏州特产,明政府规定,漕运粮船经过产砖地,必须装载一定数量的砖才能放行。最艰苦的工程是运送台基、台阶、栏杆所需的汉白玉石料必须在冬季进行,因为这时候可以在路上泼水成冰。故宫三大殿前后的御道石,长16米,宽3.17米,重量超过200吨。据说为运送这块宫城中最大的巨石,动用的民工超过两万人,沿途挖掘水井140余口,拉拽旱船的民工排成一里长队伍,每天前进的速度不超过5里,而曲阳距离北京400里之遥。为运送这块石头,整整耗费白银11万两。

如果说这些工程还可以用具体数字和时间来描述的话,那么,500多年前10万工匠和数十万劳役同时在几十万平方米的建筑工地上铺砖架木、雕石画栋的恢弘场面则是我们的想象力不容易重现的景象。我们能够知道的是,那应该是中国历史上还保留了一些恢弘的英雄主义气概的年代。

不幸的是,经过500年,这种英雄主义的色彩基本上荡然无存。

重现康熙乾隆年代的景象?我们现在一时无法找到对那时景观的描述,但100年前,一个名叫赫德兰的美国人,由于他妻子是宫廷和贵族妇女的内科医生而与中国当时的统治者发生联系,又由于八国联军攻入北京的关系而得以详细参观了故宫。赫德兰描述的场景是:“不知为什么,在这里你会被你所见到的一切所打动。这里没有华丽的东方色彩,却有一种独特的令人震撼的美,然而这又是一种让你感到十分亲切的美。

夕阳里的故宫,如何重现康乾盛世的辉煌?(李少白 摄/Imaginechina)

“慈禧居所之美绝不是语言所能形容的。只有看到墙上的中国500年前绘画大师的杰作,看到康熙、乾隆时代巧夺天工的宫廷瓷器,看到这些专门为皇室烧制的瓷器精心摆在精雕细琢的中式桌子上、托盘上,看到华丽的丝质绣花门帷,看到那些专为皇上、太后们织成的精美绝伦的挂毯,我们才可能体会到慈禧私室的富丽堂皇和优雅尊贵,才能体会到它的美。”

这大概是对故宫优雅尊贵之美的最后凭吊。如今的紫禁城更多的只是一种在柔软的风中的阴柔气息。王朝早已经被埋葬,当年皇权的阳刚霸气早已被风霜利剑打磨得荡然无存。我们还能到哪里去寻找昔日的辉煌?参观者透过门缝窥测昔日帝王生活的遗迹,只怕连当年的想象也很难重演历史。

关于故宫大修的另一个讳莫如深的问题是:2008年以后的故宫会不会成为像卢浮宫那样和参观者产生越来越近的亲和力,成为一个真正的历史艺术宝库?

故宫西路被遗忘的宫殿

东华门和西华门是紫禁城的旁门,明清两代供皇帝、皇太后、皇后等日常出入所用。故宫尚未向游人开放的区域主要集中于这两座门内,也是计划中大修的重点区域。故宫原副院长魏文藻告诉记者:“与故宫其他地方相比,西边的情况比较差,基本上是一片空白。东边像乾隆花园、皇极殿都已经修得不错了。先前有关媒体报道的三座主要待修殿宇慈宁宫、寿康宫、武英殿都位于内廷的外西路。”

3月25日下午,记者从西华门步入紫禁城,沿西边宫墙和内金水河一路向北。记者看到紧依河边的道路已经开始整修,原先的水泥路面被挖开,几十名工人正用红砖铺设新路基。一名姓韩的工人告诉记者,他们是河北兴顺建筑公司的员工,进故宫半个多月。“路基铺好后再铺青石地砖,最后看起来要跟古时候一样。”韩说。

过了慈荫楼就是寿康宫与慈宁宫,这里以及后面的英华殿、慈宁花园都是清代皇太后的居所。寿康宫大门紧闭,透过门缝可以看到里面堆了建筑材料。寿康宫东墙外堆了大片的城砖和地砖,记者看到城砖上都印着“公元2001年9月任丘市”的字样,而细长条的地砖上则没有印字。两位工人正用小斗车往其他地方运送砖石,他们告诉记者,城砖是用来修补紫禁城城墙内侧的残损。地砖则从苏州运来,用来替换故宫里50年代铺设的水泥地砖。慈宁宫和寿康宫之间的道路上不时有翻斗车轰然而过,往修复工地运送砖石和泥浆,记者发现驾车司机都是四五十岁的老师傅。据工作人员介绍,这些都是故宫工程队经验最丰富的驾驶员,在道路狭窄的故宫里运送建材必须靠他们保证宫墙的安全。

慈宁宫为皇太后的正宫,清朝的前期和中期是这里的兴盛时期,当时著名的孝庄文皇后、孝圣宪皇后都先后在这里居住过。顺治、康熙、乾隆三帝以孝出名,慈宁宫经常举行为太后庆寿的大典。不过道光之后,随着清王朝走向没落,国库空虚,当时的孝和睿皇后不得不缩减宫中开支,慈宁宫才逐渐失却往日的辉煌。

记者看到的慈宁宫大殿仍然不失巍峨气势,但与中轴线上三殿三宫的金碧辉煌相比,慈宁宫宛如一个衣衫褴褛的老迈妇人。走在殿前广场上,脚下砖石残缺不全,地面崎岖,杂草丛生。铜制的水缸及四只青铜龟鹤都已锈迹斑斑,大殿的梁架、枋椽、门、柱、窗棂等颜色黯淡,上面的彩绘受损尤其严重,四处可见大片大片的剥落。目前故宫博物院许多部门办公地点就设在慈宁宫两边的佛堂内,这些房屋都经过内部改造,和清代相比更加面目全非。一位故宫保管处工作人员告诉记者,慈宁宫的修复工作很快就要开始。

武英殿位于内廷外西路的南端,记者走到武英殿时候已是日落时分,夕阳落在武英殿古旧的琉璃瓦上,沧桑之感油然而生。武英殿是外朝中的一个偏殿,与东边的文华殿相对称。明末李自成攻入北京,就在这里宣布成立大顺王朝,清初摄政王多尔衮也在武英殿处理政事。除此之外,武英殿的文事似乎更多,康熙在武英殿成立修书处,修订了《古今图书集成》一万卷,乾隆时期更是集中文人学者在武英殿编辑《四库全书》。

魏文藻先生介绍说:“武英殿建国以后基本上没有好好管理,一直被外单位占用。首先是历史博物馆,接着是革命博物馆,后来是国家文物局对外文物交流中心,直到前不久才迁出去。他们不腾出来,我们就修不了,造成武英殿多年失修。”

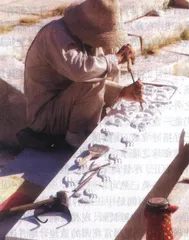

武英殿大门紧闭,无法入殿内观察。但记者看到,木质大门朽蚀得十分严重,上面的红漆早已脱落,仅从大门的破损程度看,情况就比慈宁宫要差。不过武英殿的修缮显然已经开始,殿外有六位石匠正在更换殿基上伸出的探海(龙头),工匠中年纪最大的刘信师傅告诉记者,他们是京郊房山石窝村人,祖辈都为皇宫打造石雕装饰。刘师傅指着一块刚换下的探海说:“这是明代留下来的东西,也是我们石窝村的祖上打造的。风化得太严重,你瞧,龙眼龙须都看不清了,有些风化没那么严重的石雕这次就不更换了。”据刘师傅介绍,这次更换的探海和当初一样,也是取材于房山的优质汉白玉,而且雕刻的形态、纹路也都完全一致。除这些探海,刘师傅他们还要更换殿基上的台明和殿外桥栏上的石榴头。“我们是2月27日进的故宫。”刘师傅说,“这里全换完还得好几个月。”

次日上午,记者又从东华门步入紫禁城,发现这一片的情况果然要好很多。与武英殿对称的文华殿黄瓦红墙,形态古雅,殿外绿草成茵,环境静谧而清幽。故宫东路有大约一半的区域是对游人开放的,由古建筑改建成的珍宝馆、钟表馆、绘画馆都集中在这一片,因此这里的维修工作一直做得比较充分。

武英殿前即将更换的栏柱(陶子 摄)

工作间隙(陶子 摄)

故宫是历史泛起的一片金色的波澜(李少白 摄/Imaginechina)

故宫博物院宫廷部主任单国强告诉记者,正在筹划中的地下展厅很可能就从东面开挖,具体位置是文华殿东侧的果园。记者按他说的方位走到果园,发现这里是一块被红墙圈起的空地,大约150米见方,里面已没有什么果树,场地的中央有一块红色的影壁,影壁上空空如也。单国强介绍说,这片区域已经经过仔细探测,证实地下没有建筑物的地基,因此从这里开挖将不会影响到故宫建筑的安全。建造地下展厅是为解决故宫长期以来文物展出方面遭遇的困境,同时也可以将现在一些展出专馆恢复原貌,更好地加以保护。据悉目前大部分专家的意见倾向于建造地下展厅,计划中的展厅规模将达3万平方米。

经过两天来的观察,记者总的感觉是故宫西路仿佛一片被忘记的世界,即使没有故宫大修计划,这里的整修也已到了刻不容缓的地步。除了古建筑的破旧,西路还存在一些原本不属于故宫的建筑,与这座皇家宫殿的风格格格不入。例如在慈宁花园和武英殿之间,记者就看到一座形似垃圾站的平顶房屋,用红砖砌成,没有粉刷,很显然是后来临时搭建的。在今天北京的大街小巷估计都很难见到如此样貌丑陋的建筑物,而它却偏偏存在于壮丽威严的紫禁城中。还有一座更大的建筑物是西华门入口处的大楼,被专家们称为“影壁楼”,目前是中国第一历史档案馆所在地。这座大楼朝向城外的一面被漆成红色,站在城墙外面,一般人很少会注意它与故宫宫殿有什么区别,但站在故宫里面再去看它,就会发现它对故宫景致破坏极大。大楼内侧还是保持了青砖原样,乍一看和北京一些大屋顶建筑没什么区别。著名故宫研究专家万依老先生在接受记者采访时感叹地说:“这座楼早就该拆了,它纯粹是个大笑话。当年建它是为了挡视线,保证中南海的安全,其实根本就挡不住。如果站在太和殿上往西一看更不成样子,西面的城墙很多都看不到了,西华门成了一个小东西,非常难看。”

重修建福宫花园——故宫最大的伤疤

在一篇介绍建福宫花园的文章中,郑连章这样写道:“整个花园楼、堂、馆、阁、轩、室、斋等大小不等、高低错落、形制各异的建筑类型相间,并隔以假山、花木、盆景,将空间以大化小,平面布局自由灵活多变。各景区和建筑之间用游廊相通,似隔又连,景色相互因借,彼此渗透,极为巧妙。”

郑连章所描绘的建福宫花园俗称西花园,位于紫禁城西六宫之西北隅,始建于乾隆五年。身为古建筑专家的郑连章并没有亲眼见过他文章中所描绘的奇妙景致,因为整个建福宫花园在1923年6月27日夜间被一场无名大火焚烧殆尽。“那场大火的原因到现在都不清楚,一般怀疑是宫里的太监盗窃珍宝,怕被发现所以放火烧宫。”郑连章说,“不过西花园美景很快就将重现故宫,修复工作已经进行了两年,明年将全部竣工。”

2000年,中国文物保护基金会提供400万美元给建福宫重建。建福宫花园可能是故宫惟一完全不存在的建筑群,而其他建筑虽然有些部分破损,但东西都在。不仅对这个基金会,对故宫也是头一次从零开始,完全重建一处被毁的宫庭花园。

作为中国文物保护基金会的代表,丘筱铭说:“1923年,建福宫花园几乎全部被一场大火烧毁,惟一还在的就是一些台基。而重建图纸的根据是:一,溥仪的英文老师庄士敦的著作《紫禁城的黄昏》里有一张黑白照片,刚好是在那场大火的第二天拍的。二,一个欧洲人Siren拍了很多故宫照片,有一张是他在1900年拍的建福宫花园9个建筑中的一个。三,台湾故宫藏的一幅很大的画,是画这个花园的,它是原来皇宫的画师丁关鹏画的。付老先生在一本杂志上看到这幅画,马上告诉了基金会,基金会通过国家文物局与台湾故宫联系,台湾故宫拍了一张照片交给重建工程。四,乾隆后来在故宫的东面建了乾隆花园,由于他很喜欢建福宫,就仿照原样在这个花园又建了那9个建筑,与建福宫基本相同。最重要的一点是中国传统的古建筑是非常规矩的,重檐、斗拱都有一套规矩,在雍正时代有一本很详细讲解这些规矩和做法的书,有图,中国的传统建筑是手工艺,跟西方的建筑不可比。”

2000年时的建福宫原址

建福宫花园第一座建筑的上梁仪式

3月25日,记者来到建福宫花园重建现场,一道假山将大部分重修建筑隔断在视线之外,但花园主体建筑延春阁重建中的倩影仍能一览无余。延春阁全部木质结构基本上已经搭建完成,庑殿顶下的枋椽和斗拱极尽精雕细琢之能事,举目望去,繁复之美令人叹为观止。尽管尚未彩漆,但延春阁完工后的美轮美奂已然可以想见。

假山南侧是中正殿的废墟,该殿也在同一场大火中被焚毁,现在只剩下一片台基和满地瓦砾。建福宫花园的重建计划并不包括中正殿,因此西花园恢复后,紫禁城中仍将留有一片废墟。

对于丘筱铭来说,也不知道为什么,自从进入故宫的这个工程后,就无比热爱起中国的古建筑了。她说:“和看书不一样,在工地的日常工作,就是督促各方面工作严格进行。基金会还聘请了一位英国古建专家,在吴哥窟有过多年的修复石头经验,因为建福宫的台基是石头的,而且基本完整,有一些破损的部分就不一定要换,修复是可能的,他就负责这个工作。”

困难并不在于图纸完全要重新来过,从工艺到材料,需要操心的地方太多了。丘筱铭说:“对工程的要求,从材料到做法就是尽量使用传统的,而不用现代的手法或材料代替。偶尔用一点新的方法,比如说,捣链是铁的,在处理大块木头时用一些小机器。因为我们追求的不是建好以后的一个精品。我们刚来的时候,有关方面就说,我们要把它建成一个精品,而过程也应该是一个精品。比如用的金砖,基金会找到苏州的一个砖窑,它的门牌上就写着“御窑”,是明朝皇帝御赐的。当然它现在的工艺要求肯定没有那么讲究了,金砖要求用的泥是从河床某一层取的。张老工程师知道金砖是怎样的,难得的是故宫里面有现成的样品,比如太和殿里的砖就是金砖,我们可以对比。再比如工程用的瓦,也是比较困难的部分,因为除了故宫,几乎没有人提这样的要求,所以瓦场也没有做过,风大风小都会使烧出的瓦不一样。找瓦场的时候曾转了很多地方,最远到淄博,虽然有工艺,但是做不出来,主要是因为他们不明白这个工程的非同一般。最后找到北京北安河的一个瓦场。工艺本身也许没有什么神秘之处,但影响成品的因素太多,请回了一位从故宫退休的刘师傅把关,他是木工方面的专家,工地有30多个工人在工作,他一个人也不够,我们还请了一位比较年轻一点的师傅,他在故宫外面做过一些相关的工作,这次对他也是一次机会。”

预计,建福宫将在2004年完成,分三期,整个工程5000平方米。

专访古建筑专家郑连章

3月29日下午,在由清代库房改建成的办公室,紫禁城学会副会长、古建筑专家、原古建部主任郑连章先生就故宫大修和重建建福宫花园等问题接受了记者专访。

三联生活周刊:这次重建建福宫花园是不是故宫大修计划的一部分?

郑连章:严格说不算。重建建福宫花园的想法在解放后五六十年代就已屡次被提出,当时最主要的提议者是建筑大师张镈先生,经考证,张先生还画出了延春阁的建造图。但后来由于种种原因一直没能实现,直到90年代末,香港中国文物保护基金会决定出资400万美元重建此花园,经国家文物局和国务院批准,重建工作才正式启动。目前工程已经完成了一半。

三联生活周刊:据说对是否重建西花园,曾存在不同意见,有专家认为建福宫花园遗址记载了溥仪出宫前后那段真实的历史,没有必要再大兴土木,加以重建。

郑连章:这还是反映了古建维护中的两种思想,是要保持现状还是恢复原貌。我的老师单士元先生在50年代就提出保护故宫古建筑的十六字方针:着重保养,重点修缮,全面规划,逐步实施。建福宫花园在故宫建筑群中有鲜明的特点,故宫里其他花园如乾隆花园、慈宁宫花园皇家色彩太浓,布局对称,稍显呆板。相比之下建福宫花园就要活泼得多,它融汇了南北园林风格,生活气息更加浓厚。建福宫主体建筑延春阁更是具极高的审美价值,它的最大特点在于室内装修极具匠心,整个延春阁分为三层,中间是暗层,层与层之间的隔断与连接虚虚实实,繁复万端,因此号称“迷楼”。乾隆花园中的福旺阁就仿造延春阁的样式建造,我第一次上福旺阁时都找不到上去的入口。没有建福宫花园,对故宫来说是个极大的遗憾,现在把它重建起来,就能让故宫恢复其完整的面貌,使故宫园林艺术得到更充分体现。

三联生活周刊:建福宫花园已经焚毁了80年,现在重建如何才能保证将它恢复到80年前的样貌?您刚才说建福宫花园体现出繁复之美,那么它的布局、结构尤其是内部装修怎样才能与80年前相吻合?

郑连章:既然要恢复原貌,首先要符合文物保护法的规定。紫禁城宫殿建筑本身是文物,具有巨大的历史、艺术、科技价值,在重修之前必须经过严格考证,布局和结构要完全符合过去的法式、制度,不能主观臆造。建福宫花园现在的设计图是经过科研专家小组严格论证的,参考了当年张镈先生的图纸,同时查阅了大量资料。关于建福宫的资料并不好找,而且比较分散。比如我们查了《乾隆京城全图》,里面有建福宫花园的一部分,当然不是特别清楚,但已经算是很有价值的根据。后来还找到一部分照片,其中一部分是一位法国人乘热气球从空中拍下的。建福宫花园有一个好处,它的遗址还在,就跟圆明园一样,基础都保留下来了,所以整个园林规模和建筑布局基本上都很清楚。至于建筑上的雕梁画栋、彩画等特别细节的部分,我们尽量做到保持乾隆时期的风格和制式。还有,既然福旺阁是以延春阁为蓝本建造的,现在重建后者我们就可以以福旺阁为蓝本,设计延春阁的内部结构。

三联生活周刊:从资金上看,要将建福宫花园的景致完全恢复,香港捐献的400万美元够不够?

郑连章:老实说远远不够,现在建福宫的重建还只是考虑外形、结构,建筑上的布局,至于内部的装修、陈设还没有列入考虑范围。

石匠刻下的每一刀,都要严格地重复历史

故宫非开放区的概念将长期存在

故宫有关方面负责人不同意《三联生活周刊》披露他的名字,但还是接受了采访。这位负责人说:“这次规划包括年度维修、从现在到2008年阶段和从2008年到2020年阶段,这才算是这一期整个的工程,要求使故宫的建筑基本能达到不倒、不塌、不闪、不漏。经费大约是从现在到2008年每年1亿人民币,2008年以后的经费另外制定。故宫总面积72万平方米,目前的非开放区将近40万平方米,这次是观众看得见和看不见的地方都要修。其实故宫的开放部分,就是中轴线上的建筑的维修一直不停。一般年度维修的经费都在千万以上,当年护城河整修工程投资6亿人民币,故宫围房,城墙外,护城河内,那是乾隆朝修的。因为居民入住加建了很多房子,但它的基础和框架还在,把居民迁走后,局部修复,也没有全部修复。换了一些植物,主要是种一些根系不太发达的树种,当时也有争论。至于一些建筑该不该拆?有一些后添加的建筑,最大的是西华门内依城墙建的那个大搂,它高出城墙10米,面积最大,高度最高,影响最大,整个把故宫的结构的平衡、布局、风貌都改变了。

“这次大修的三个阶段是时间性的,年度计划中要整修武英殿,对武英殿的整修带有试点性、抢救性、示范性。而慈宁宫有相当多的房子是我们的办公室和库房,也计划在故宫外面选地建办公室,但这不是短期能做到的。

“开放区和非开放区的概念还会长期存在,全面开放没必要也不合理。一,管理费用过大。二,周边要保留消防、保卫、仓库等管理设施,没办法开放。三,对于观众的承受力来说,可能也走不了那么大的区域。四,这是故宫的特点,它是为皇帝一个人的使用而建的,所以很多区域的房子不大,过道也窄,根本无法同时接纳太多的人,以后可能可以采用某些区域的轮流开放。另外,故宫里的一些地方,比如乾隆花园的北部比较珍贵,面积又小,不适宜开放。”

对此,郑连章先生接受本刊采访时这样认为:

三联生活周刊:这次故宫大修号称百年来最大规模的修缮,从专家角度看这种说法是否成立?

匠人们

郑连章:这当然有媒体炒作的成分,事实上,对故宫的修复工作从来就没有停止过。从50年代开始,国务院就每年向故宫拨出维修专款,少的年份几百万元,多的时候有1 000多万元。最大一次修复工程是李先念提出进行的,从1974年开始一共延续了7年,国家第一笔拨款就有1400万元,同时还为故宫增加了300名人员编制。那次主要是对前三殿、后三宫和东西六宫进行修复,工程完成后,主要开放地区的建筑基本上呈现出一种理想状态,也就是今天参观者能看到的样子。这次所说的大修,将是历史上最细致的一次,也就是从细节上恢复故宫面貌,比如地砖上坑坑洼洼的地方,城墙内侧被侵蚀严重的地方,以及石雕上的裂缝等,全都要加以整修。大修完成后,故宫在观感上会有一个大改善。

三联生活周刊:据我们所知,这次故宫大修的目标是恢复故宫在“康乾盛世”时的面貌,作为一个古建筑专家,在您脑海中,“康乾盛世”时的故宫应当是什么样的?

郑连章:不能狭隘地理解“康乾盛世”这个提法,紫禁城是明清皇宫,大多数建筑的基础是明朝的,大修还必须考虑明代皇宫的风格。“康乾盛世”主要反映的是一种精神,一种愿望,就是故宫要壮观、整洁,不要破破烂烂。从这点上说,康熙、乾隆年间对故宫进行了大规模重修,整体样貌是最整洁壮观的。

三联生活周刊:这次大修规模大,时间跨度长,将会存在哪些需要克服的问题?比如说资金方面?

郑连章:资金方面没有问题,具体数字我不能透露,但应当超过布达拉宫重修的费用。我认为目前亟待解决的问题集中在三个方面,首先是重修的材料,所谓兵马未动,粮草先行。现在的问题是许多材料都已经没人做了,或是制作工艺早已失传。比如大殿里的柱子,不是仅仅一根圆木就够了,木头外面要涂上三层灰,缠上麻布,还需要一种涂料是用猪血、桐油、白面掺和在一起,现在没有地方提供这种经过加工的猪血。但是要保持以前的工艺,就必须用同样材料。古建材料一般制作工期都很长,比如金砖是苏州陆木产的,学名叫细料方砖。做这种砖首先要把土料挖出来晾,经过风吹、雨淋、日晒,将原有的“土性”去除,所谓土性就是泥土开裂、收缩的特性,这个晾的过程就需要两年。接着要将士埋在土池里一段时间,然后再挖出来晾,接下来才能制作土坯,加以烘烤。这个烘烤时间也很长,通常要两三个月。有些制作工艺上的细节还没有完全掌握,必须重新试验。现在做的东西可以说不是很理想,曾经有厂家把他们制造的金砖送到古建部,敲开后发现里面还有硬芯,颜色也不均匀,说明密度不能达标。第二个问题是技术力量匮乏,尤其是有经验的熟练工匠奇缺。故宫工程队人员最多时400人,现在只有两百多。古建维修工种包括“砖瓦灰沙石,油漆彩画糊”,做这行不仅需要经验,还要有吃苦精神。因为古建维修非常辛苦,比如油工就要忍受非常难闻的气味。原先一些祖传世家的后人早就不做这行了,像前后七代设计宫殿的“样式雷”,现在后人没人懂古建,家里祖传的样式模型也都卖给清华或国图了。故宫大修需要大量的技术人才,干得动的老工匠都已被故宫返聘了,不过总体上看缺口仍然很大。当然我们也会依靠其他力量,比如专门进行古建维修的房建二公司。第三个问题涉及到维修人员的教育管理,这次大修将有很多工人来自故宫以外,他们的文物保护意识很令人担心。故宫里到处都是文物,维修工人的防火、防盗教育如果不抓紧,说不定就会出问题。

三联生活周刊:这次延续7年的大修将分为几个阶段,每个阶段的重点是什么?

郑连章:顺序当然要一步步来,先土木,后瓦顶,最后是油漆彩画。不过具体步骤还在讨论,存在不同意见。总的想法是在2008年奥运会召开时让人们看到一个比较壮观整洁的故宫,但是木质建筑的维修周期一般都不长,现在修好的东西也许到了2008年又不行了。特别是彩画,曾经发生过这样的情况,修复后的彩画没多久颜色就会发黑,原先以为是成色不够,后来才知道罪魁祸首是北京的空气污染。故宫游客密度大,人呼出的气体对彩画也有很大的破坏性。因此修复的顺序和进度还需要进一步研究。

60万件文物藏在迷宫样的地库里

除了金碧辉煌的模样之外,人们对大修之后故宫收藏的文物能否更多地和参观者见面寄予厚望。

故宫博物院办公室副主任梁金生说:“故宫现有文物近百万件,其中清点入库的有93~94万件,另有部分古家具尚未完成清点工作。如果将图书、档案也算文物的话,总量将超过百万。故宫博物院的定位是古代艺术博物馆,也就是收藏1911年以前各朝的各类艺术品。故宫的文物有两个来源,一为皇家旧藏,包括皇家艺术品、起居生活用品、办公用品,总计60余万件;另一类为解放后征集的,或为社会捐赠,或为自己收购、或为各个博物馆间调配。

由于故宫的初衷并不是博物馆,所以对所拥有的器物并没有做过文物角度的整理。对故宫文物的早期整理与登记非常简单,按照千字文的排序“天地玄黄”等,比如乾清宫为天字号,推门进入看到的第一把椅子就被登记为“天字一号”,看到什么,号码顺延。解放前故宫储藏文物只有四个库房,保和殿东西府、康寿宫以及延禧宫。其中延禧宫是在原来废弃的基址上复建的,是钢筋混凝土的现代库房。解放后故宫的文物进行了初步清点,到1954年基本出了本有眉目的账。60年代又做更细致的核对,每件文物做了卡片,做到账卡物统一。同时库房数量也大量增加,故宫内很多不宜向游人开放的房舍、宫殿都摆上了很多架子,储藏文物。在库房都有像图书馆一样的卡片柜,按不同分类法,每一件文物都有数张相应卡片。事实上很多古建筑并不适合储藏文物,密闭性差,漏风漏雨。在很长时期内,故宫的保管员都忙于搬运文物,因为屋顶又漏了需要检修。慈禧太后所居的慈宁宫现在为博物院保管组的办公用房,院子里停放着几部手推车,这是故宫自己做的,外形有点像建筑工地上最常见的渣土车,但较为灵巧。博物院有同一型号的大筐,正好可以填入车内,运输时文物放入筐中,垫上棉花。由于故宫内门槛多,大量转移时则需要搭木板铺马道。

“就展览而言,古建筑做展室对文物的保护也很不利,一刮风屋内就要一层土。目前故宫的展品都要不断地交替,比如书画一般只展20天到一个月,紫外线对它的损害很大。最脆弱的是织绣,目前故宫没有专门的织绣馆,坤宁宫里面的幔帐、被褥、椅垫都被晒得褪了色。怎么也看不出是皇上大婚的洞房,灰头土脸的。法国凡尔赛宫内,一个国王的床上的大幔帐全是黄金编织成的,二战后没有了,政府竟花了很多钱,几十个人用了十多年的功夫,又复制了一个。

“1983年开始修建地下文物仓库。进西华门,第一历史档案馆的对面有一座空场,被用作武警的足球场,北侧墙上还贴着射击用的靶子,空场的下面就是地库,而墙内侧是入口。俯视地库为‘田’字形结构,上下分3层,总面积两万多平方米,藏有文物60余万件。事实上地库为一个架空结构,六面都不接触泥土,四周为‘回’字形,下面被柱子撑起,这样设计主要是为了防潮,防止有水渗入。地库共有大小库房100余座,大的十余平方米,小的七八平方米。库房内有高两米左右的铁柜,文物一层一层地放于其中。所有文物在进库前都要经过熏蒸,以除虫消毒。每件文物都有一个相应的囊匣,根据形状的不同内槽也不同。地库有中央空调保证恒温15度,恒湿50%,并设有自动感应的气体灭火装置。地库内的防盗门价值10万美元,密码锁;实行双钥匙制,入口处的警卫室掌握大门钥匙,具体库房则由钥匙房掌握。保管员每天要入库2至3次,做例行检查,平时库内不开灯,人走灯灭。”

故宫方面介绍:“修建地下展厅正在立项,主要是因为在古建筑内展陈文物其后果是两伤:古建筑保护和文化展陈的要求刚好相反,这个地下展厅将建在箭亭东南面的一块空地下面,3万平方米,在院藏的100万件文物中可展出的有50万件,如果采用轮展的方式,一年可展出2万件文物。按计划,应该在2007年建成、开放。”

这些故宫石狮子已经目睹了数百年的王朝更迭、草木枯荣(李少白 摄/Imaginechina)

单国强:我看过的字画不超过故宫总藏量的1/3

三联生活周刊:您是1965年从中央美院毕业的,此后就与故宫结下了不解之缘。与30多年前相比,您对故宫的感觉和认识有什么变化?

单国强:我是修美术史的,毕业以后被分配到故宫,1965年时都觉得故宫是一个挺不错的单位,于是很高兴就进来了。当时的第一感觉是故宫博物院不太像个博物馆,而像个大庙,房子特别多,都是古建。后来经过慢慢接触,逐渐意识到故宫是一个在明清皇宫遗址上建立起的博物馆,它与其他博物馆不一样,而且不应该一样。60年代对故宫的定位就是国家综合性艺术博物馆,以收藏古代文物和艺术品为主,相对而言对皇宫遗址这一块并不是特别重视。我后来的想法是这种定位有偏差,明清两代宫廷原状也是非常重要的艺术表现,是故宫宝藏的一部分。

三联生活周刊:故官博物院珍藏的古字画数量大约有多少?您在这里30多年里亲眼见过多少幅?

单国强:如果不算清代帝后书画,那么大概有9万多幅。我在中央美院的时候就常来故宫看古字画,当时皇极殿的绘画馆每年10月1日都要举行宋元名画大展。后来到故宫工作,接触古字画的机会就更多,比如整理库房,抄卡片时对原作,搞展览前要挑画,搞研究也可以把字画调出来看。但即使这样,我看过的古字画仍然不到故宫总藏量的1/3。而像一般的参观者即使常来故宫,他看到的古字画也绝对超不过总藏量的百分之一。故宫的古字画尽量做到轮流展出,不过从1949年以来,总共展出的字画也不超过一万幅。原先每年的宋元名画大展一个目的是为了晒画,现在有了地库,恒温恒湿,不用再晒画了,观众接触名画的机会相对就更少了。

三联生活周刊:那么把这么多名字画常年放在地库里,不与观众见面,这些珍品的价值岂不是要大打折扣?

单国强:我们尽可能拿出更多的珍品出来展览。像法国卢浮宫,也是分为永久展厅和轮换展厅,特别有名的画放在永久展厅里,其他的在轮换展厅进行展出。故宫的书画都是流动展出,因为我们的条件不是很好,在古建里展出,做不到恒温恒湿,不可能长年将名画挂在那里展出。

三联生活周刊:在故宫全部一百多万件文物中,古字画占据什么样的地位?它是怎样分级的?

单国强:应当说书画是故宫藏品中最珍贵的一部分,因此它的定级尤为严格。一般来说元以前的字画全部定为一级,明清两代的字画按艺术性分级,即使是名家的作品也不一定全是一级。比如明代唐伯虎的作品,故宫收藏了30幅,其中一级品为15幅,里面有《事茗图》等,书法有《行书自书诗卷》等,这些书画都展出过。定级标准首先看艺术性高低,其次在各个方面是否具有代表性,例如有年款的,内容比较重要的。这些评级都由故宫古字画专家完成。

三联生活周刊:故宫字画珍藏在历史上经历过哪几次流失?据说故宫博物院最珍贵的字画都在1949年被国民党运往台湾了?

单国强:那其实是很小一部分,但确实是宋元画中的精品。我去过台湾两次,这些字画大都看到了,确实比较精。实际上最大一次流失是溥仪出宫时带走的字画,那些都是艺术性最高、最有名、年代最久远的作品,例如三希堂法帖、《唐代五牛图》和《清明上河图》等等,幸运的是现在这些图卷大多都已经收回了。

三联生活周刊:能否介绍一下这些国宝是怎样回归故宫的?

单国强:有的是从其他博物馆调拨,有的是捐献,有的是出钱买回来的。例如五牛图就是解放初花6万港币从香港购回的。“文革”前调拨和捐献的比较多,“文革”后就主要通过收购了。现在调拨非常困难,其他博物馆一般都不放。

三联生活周刊:您估算一下近十年买回了多少字画,付出的资金有多少?

单国强:有数的有沈周的《赋春山居》,800万元;石涛的《高呼与可图》,400万元。最近一次是1998年,我们花1800万元从瀚海拍卖公司拍到宋代张先的《十咏图》,这是迄今为止故宫付出的最大一笔购买费。购画的经费一般是向国家文物局申请,然后以故宫名义买。故宫文物历史上主要经历了这两次流失,其他就没有什么大的流失了,即使抗战和“文革”时期都没有流失过。不过溥仪带出宫的珍品尚未全部收回,还有一些书画不知所踪,比如最近刚刚出现的宋徽宗的《花鸟图卷》,不仅艺术价值高,而且经过清代内府的收藏,极其珍贵。嘉德拍卖行即将对这幅画进行拍卖,故宫博物院正在筹措资金,准备竞拍。估计价格会在1000万元左右。

三联生活周刊:古字画的珍贵还表现在它的脆弱和易损伤,请您结合自己的工作经历,谈谈故宫工作人员如何进行古字画的日常维护。

单国强:要保护好文物,首先要了解文物。故宫的工作实际上是一个逐渐领悟的过程,每个刚来的人都要从事很多具体工作,整理卡片、保管文物、搬家、打扫陈列室等等,这些都是十分繁琐的工作。所以那时许多年轻人开玩笑说故宫博物院就是“苦工博物院”,干苦力活的。但是干活是第一步,只有与文物进行充分接触,才能了解文物,才能知道如何更好地保护它。像我这样学美术史出身的,过去从来没有亲手接触过古画珍藏,这些都是在实际工作中慢慢领会的。拿卷画做例子,做这种工作我们都要戴上手套,以免指纹留在古画上。古画打开比较容易,要卷回去就比较困难。卷得太松太紧都会损伤画芯,而且两头必须卷齐,尤其是那些十几米长的画卷,要一次性卷齐了非常不容易。像《清明上河图》、《康熙南巡图》等长画,卷起来要特别专心,这里面需要常年积累的经验与技巧。卷画过程中一旦出现损伤,轻的要重新裱画,会很麻烦,严重的画芯受损,那就算事故了。

三联生活周刊:现在故宫即将迎来大修,您觉得怎样利用这个契机,促进大众对故宫字画珍藏的了解?

单国强:从展览这个角度说,原来思路是把古建改造成相对现代化的陈列室。例如青铜馆、陶瓷馆、绘画馆,条件是比原来的好一些,但根本条件没有改善,和现代化的上海博物馆比,差的仍然很远。故宫本身是古建筑,不能任意改造,按理说墙上都不能钉一根钉子,因此要想引入现代化设备非常困难。在空调环境和照明上始终存在无法克服的矛盾。国外像卢浮宫的改造经验放到这里也不太适用,卢浮宫是石质结构,不怕火烧,所以一些用电设备就能被引入。而故宫都是木质,首先必须要考虑到防火需要。所以现在基本上定下来要建一个现代化的地下展厅,条件好了,就可以展出更多书画珍品,甚至一些珍贵的刺绣精品也可以拿出来展览,因为灯光都是防紫外线的。另一方面是将古建筑恢复原状,加强宫廷原状的展览。

三联生活周刊:是否可以说几十年来困扰故宫的主要矛盾就是如何处理好文物展览和宫廷原貌这两者间的关系?现在大修的目的之一就是要彻底解决这个矛盾?

单国强:这是大修的主要出发点之一,我们希望能把故宫恢复成康乾盛世时的辉煌景象。最后的设想是在地面形成以宫廷原状为主,以宫廷文物展览为辅的参观格局。这样皇宫遗址和博物馆这两者的结合就比较完美了。

故宫建筑群可以说是中国最大的文物,修缮工作应细之又细(陶子 摄)

躲不开历史的影子

把故宫建筑作为中国最大的文物、最珍贵的文物来看待的观念,也是经过了一个过程才建立起来的。中国传统历来重文物、轻古建。文物档案在谁手里很重要,而房子可以不要,在解放初,故宫还被当作存放文物的空间,1961年才明文确定它为国家重点保护文物。

清华大学建筑学院副院长、中国紫禁城学会理事吕舟在接受采访时说:“不同文化、不同历史时期人们关注建筑物的概念不一样,最早当然是把建筑当成使用物来看待,欧洲建筑到中世纪的时候还是工匠的事情,或当作城市的标志物,如罗马的斗兽场,是罗马帝国的标志。文艺复兴之后,有一些大艺术家,如米开朗琪罗,参与了建筑设计,也有了有名的建筑师,除了对建筑的使用功能的设计,他们还要追求个人风格,于是建筑变成了艺术作品。20世纪后,人们开始关注建筑对历史进程的展示,对历史信息的记录,于是以看待文物的态度来看待建筑,已经不是色彩、比例、规模等表面的特征。”

19世纪,欧洲的人文史学家有一种看法认为,建筑的顶峰就是古希腊的建筑,以后要在建筑上取得成就只有两条路——学自然或学古希腊。早在古罗马时期,就有大量的古希腊建筑的仿制品,后来的史学家在考察古希腊建筑时还要来鉴别真伪。吕舟说,对中国的建筑一直就不存在这样的问题,因为没有这个从使用物、标志物到艺术品、到文物的过程,我们玩的是器物字画,有真伪之别,而建筑对于我们一直是供使用的一个器物,从来也不是作品,一直是工匠的事情。对建筑的态度一直像对待衣服一样,不合适了就改,坏了就扔,或者像对待吃饭的桌子,桌子腿松动了,或者拆了换一个,或者用钉子把它敲结实了。故宫的建设前后准备了十年,在永乐年间真正的建造只用了3年,因为重要的是要用,所以要快。不像欧洲的建筑,一建就持续很多年甚至上百年。

到了20世纪20年代,一批从欧洲留学回来的人把欧洲古建筑保护的观念介绍进来,开始有了保护的主张。30年代,国民党政府提出过“文化遗产”这个词,还有相关的立法,但是那时候的立法还没有具体的文化遗产名单,也没有具体的保护方法,基本上只是泛泛而论。

二战之后,欧洲有大量的建筑被毁坏,其中有一部分是古建筑。联合国教科文组织和罗马教廷当时提出了对被毁坏的古建筑进行保护的提议,一些从事文物保护的人士在经过广泛讨论后,在1964年通过了一个宪章——简称威尼斯宪章。在那个宪章里他们提出了一些新的概念:古建筑是属于全人类的文化财富,是对历史的见证,对它们要保存原貌,使之能永远地留存下去。之后,这种观念渐渐变成了通行国际的文物保护原则。

1972年,联合国教科文组织发布了“保护世界文化遗产公约”,在威尼斯宪章的原则基础上增加了“真实性”一条,包括地点、工艺、材料、设计都是原有的,满足了这些真实条件,一个建筑作为对历史的见证才能成立。并且建立了世界范围的文化遗产名单。

历史记忆中的建福宫花园(本刊资料)

中国80年代成为签约国,1987年开始向教科文组织申报项目。第一批进入世界文化遗产的有5个建筑,故宫当然是无可争议的文化遗产。现在全国有28处进入了这个名单。这种现代的对古建筑保护的观念已经被广为接受,但是,遇到像故宫这次全面整修的大工程还是躲不开历史的影子。

首先,故宫要整修的目的是什么?故宫方面说,要恢复康乾盛世的面貌。清华大学建筑学院教授郭黛姮和吕舟等不少建筑专家提出了同样的问题;谁能清楚地知道康乾盛世的故宫到底是什么样?恢复康乾盛世是否会抹杀掉乾隆之后那么长的一段历史?

故宫方面对此问题回答说:首先,虽然紫禁城是以明代的建筑为基础,但是经过了清朝多年的整修,明代原样的房子基本没有了。比如,顺治登基在武英殿,康熙登基也不是在太和殿,因为,那时候的太和殿经过了战乱已经成了一片瓦砾,以后才建起来的。清朝进京后一直在修,这之前究竟在战乱中烧了哪些,留了哪些,很多都不好考证。这个规划的制定根据如下几项标准:故宫建筑的主体存在是什么,建筑内的遗存物包括文物、各类家具主要是什么,目前所能参考的资料最全面的什么,这个建筑群的鼎盛发展期是什么时代。根据这几个标准,故宫的专家们确认,这些都属于康乾时代。

但吕舟说:“古建筑保护有一个重要原则就是最低限度的干涉,能不修就不修,要修也是尽量不大修。就像一个人不能没事就去医院,有点小病吃点小药就行了,没必要为个小病就去动手术。这里有一个度。所以,故宫有些局部的残损也不一定要修复,能维持就好。但是如果要修复,就应该给出充分的信息——什么时候毁的,什么时候修复的,修复的根据是什么。拍照片,做档案在整修中应该是非常重要的一项工作,以文字的形式记录下变化的过程,也是忠实于历史的做法。”丘筱铭(中国文物保护基金会)也认为:“修的目的应该是为了建筑的安全,比如建福宫的石台基就尽可能修复,而不去拆它。经过考察,它还是安全的,大柱子立在上面完全没问题,那就不必拆。就因为有这些原有的台基它才是文物,如果都拆了,完全重建,那为什么一定要在故宫建。”

故宫的保护不只是在建筑上,还连带出很多要保护的东西,包括老工匠的工艺。丘筱铭视之为整修工程附带的一个重要目的,就是一个留传工艺的机会。建福宫建成之后,那9个建筑固然重要,参与建设的人在过程中学习了这个工艺,这也是一份历史,所以她对参加了两年建筑后离开的工人很惋惜,因为故宫的统一安排,今年工地换了新的工人。而原来那些工人积累了两年的经验就此中断了。后来,有几个走了的木工找回来,希望能把这件事做完,她就去找故宫的有关负责人交涉,争取允许他们回来。她一再强调,古建里面工匠的重要。她不无感慨地说,“我们的社会对像刘师傅那样的老工人的尊重为什么不像对老专家那样呢?”

吕舟却认为,其实并不一定在乎传统是怎么样的,关键是我们到底要什么。“即使故宫的整修也应该具体地说哪个部分的整修。比如彩绘,它是保护木结构的一个手段,过去也是10年、20年就要重新做一遍,故宫的彩绘中有明代的,有清代的,有50年代的。”在他看来,“重做没问题,如果一个部分的彩绘剥落了,我们应该把它取下来,作为文物存放起来,还可以展览。然后再重新绘制。而房间里有些东西,比如墙纸,有郎士宁画的,有乾隆画的,那就得像对待文物一样,要尽量保存原样。西华门的第一历史档案馆要不要保存,那要看你为什么,如果是为了恢复故宫的完整面貌就可以拆,如果拆,那应该有详细的记录。如果作为一个特定历史时期特定的建筑,它也是一段历史的信息,就可以保留。”

(图片除署名外均由中国文物保护基金会提供)