抽象绘画的用武之地在上海

作者:舒可文(文 / 舒可文)

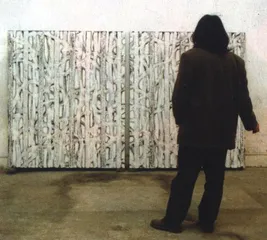

丁乙著名的“十示”系列连续画了十几年,几乎是上海最有名的抽象画家之一

年初以来,上海的刘海粟美术馆及一些画廊连续推出了一系列抽象绘画的展览,包罗了上海本地的30多位画家,一直到3月6日开始延至4月7日的“形而上2002——上海抽象艺术展”在上海美术馆举办,在图像泛滥的当代大城市里进行这种纯粹艺术语言和形式探索的抽象艺术被当作上海现象隆重提出。

而丁乙连续参加了刘海粟美术馆、香各纳画廊和这次上海美术馆展览之后,他那间依傍着苏州河的工作室要拆迁了,他在这里已经工作两年了,拆迁的事似乎也没有对他造成什么影响。丁乙是上海近年来最有名的抽象画家,从1984年他就开始抽象绘画,1986年进入上海大学国画系学习,学习期间他开始了他那种后来极为著名的“十示”作品的创作。1990年从上海大学国画系毕业以后就在上海工艺美术学校教书。他的家在上海北部的城乡结合部,两年前他在苏州河畔找到这间工作室。除了上课时间,每天他开车12公里,10点钟到达工作室,如果没有特殊的事情,他在这里工作到晚上7点回家。通常一周工作6天。

因为他的名气日见其大,展览邀请越来越多,公职和创作在时间安排上时有冲突,他曾想到过辞去公职,但学校的挽留让他觉得也不好再做坚持。做教师的职责要求他不能误课,那只好自己克服这些冲突,压缩休息时间。虽然美校体制规定的教学和创作完全没有关系,不过这也不会让他觉得特别压抑。

中国的现代艺术在短时间内——尝试着发展于西方百年来的各种流派,不断地刺激着艺术家们以更加新异激烈的方式做艺术的探险,这里有20年激变的社会思潮的鼓励,也有与国际接轨的展览策动。但这对上海艺术家的影响似乎并不明显。

丁乙画他“十示”已经有十几年了,开始他是希望在艺术和非艺术之间找到一个切入点,因为绘画在艺术中的时间太长了,不好突破了。让艺术吸收非艺术的成分也许会减弱绘画性,但也可以有新的容量。从1997年他把“十示”画在工业成品布上,也是出于这样的考虑。在这当中,他持续在画面上做着很精细的调整,画的复杂了就把它调整到简单一点,如果太简单了就再复杂一点。有一个时期,画面上的十字排列得很流畅随意,最近又严密起来。之所以做这样的调整,他说,为了让这条路可以走下去,在其中发现的可能性会越来越多,就会很微观地看待自己的工作,没有太大的情绪变化,不论在什么时候,回到画布前,总能冷静下来。

抽象绘画在上个世纪初在很大程度上改变了人们对绘画的观看要求,50年代以后其他艺术形式的兴起,它就不再有大范围的动静。上海美术馆策划人李旭把上海抽象艺术的历史回溯到民国的“决澜社”时期,当时就有从西方学习归来的画家进行现代抽象绘画的实验。不过,由于当时的时事变化很快就中断了。当代上海的抽象艺术则在80年代的背景下直接受到康定斯基、蒙德里安、马列维奇、德劳内等抽象画家的启蒙。80年代在中国的实验热潮中,抽象艺术作为对陈旧艺术束缚的反叛,在全国各地都有很多人以此为武器,十几年过去了,各种艺术的实验让观者看花了眼的时候,抽象艺术上海形成了一个群体现象,以一种冷静平稳和精致的特色显出了它的后劲。

在丁乙看来,上海集中了这么多抽象画家可能和上海地区的文化特点有关,他说,上海人不会为一个事情太热,总能见怪不怪。在北京很热的展览到上海也反应一般。香格纳画廊的周晓雯观察上海的艺术家发现,他们的生活都比较稳定,通常都有稳定的家庭,也像丁乙那样有一份公职,心态也比较稳定、理性;他们不像其他地区的艺术家那样合群,不会经常聚集在一起,平时各做各的事,这样他们就不太容易受到潮流的影响,而能够把自己的工作往深入里做。

的确,“心态”可能是一个很重要的词。也是从1984年开始做抽象绘画的秦一峰开始时的画作类似赵无极,因为他倾心于中国传统的水墨、书法,所以他的抽象绘画主要使用是水墨等水性材料。1992年他开始《线场》系列的创作,10年间,他在《线场》内部不断加深,这次参加“形而上2002”的作品甚至是立体的,加入了空间概念。但是在80年代他也做过包扎身体的行为艺术实验,现在他说,放弃那种作法回到了比较纯粹的艺术问题上来,是因为从个人经验中体会,还是觉得绘画比较直接。如果想长期做艺术,还是不要选择那种太敏感的方式,不要太多涉及社会问题、意识形态问题。还是中性一点比较好,探讨色彩、空间这种艺术本质的问题,可以不受干扰,可以长期地做。那种很难放到正式展览中的地下展览,虽然有新闻效应,但不一定是好作品,而且处于那种状态,心态很不好。

秦一峰的作品在“形而上2002”展示中

也许是因为这种稳定的生活和对稳定心态的要求使上海的抽象绘画主要集中在冷抽象上。冷抽象以蒙德里安为代表,他曾批评立体派“没有把抽象发展到最后的目的,最后的目的应该是对纯粹实在表达这种纯粹本质上,不应受到主观情感和表象的制约”。而另一支以康定斯基为起点的热抽象,以及发展到后来那种宣泄与狂野的抽象表现主义在上海却没有得到类似的发展空间。丁乙认为,表现主义的抽象绘画是以情绪作为动力,而他不是,他是以理性为前提进行创作。李旭则发现,即便在这里有用写意手法的画家,体现出的表现性也是很温和收敛的。

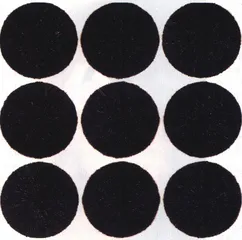

燕飞翔2000年画的《玫瑰》,他是上海抽象绘画群体中比较年轻的一位

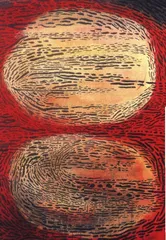

余友涵1985年的作品《双圆》,他是上海最早开始抽象实验者之一,1991年由于各种原因停下了

薛松把古代书法的局部扩大,形成抽象的效果

申凡在80年代初以水墨、水彩、拓印开始抽象绘画实验,那时候他画的是属于比较热的抽象,他说那时候强调有意味的形式,总是在考虑如何表达自己。其实时间长了,才知道问题不是如何表达自己,而是找到自己的方式。后来他也画油画,而且越画越冷,颜色越来越趋向单纯,到现在画面上,基本只用最初始的颜色和点线面画出的繁复精致的肌理,意味几乎没有了,只有形式,这使他的作品像日本俳句般简洁。他开玩笑说抽象绘画已经是古典了,但可以肯定,这只是一种防范式的谦辞,因为他虽然已经画了20年,仍然为他的抽象绘画孜孜不倦。

申凡在上海华山美术学校也有一分教职,教平面设计,偶尔教色彩课。平时有课就上课,这个学期他有一个整天加一个半天的课,没课的时候就到自己的工作室来。他的工作室也是在苏州河边,解放前是属于四行仓库的一桩三层小楼,下面两层原是厂房,三层是仓库。他的工作室在三层。他很喜欢这个砖木结构的建筑,似乎对它的每个细节都详细琢磨过,窗户的斜面,屋檐的边饰,他都极为满意,为它起名“四行工作室”。在被问到工职和创作是否有冲突时,他说,跟生活一样,得吃饭,也要读书,很多方面表面上不是一回事,实际上它们是个整体。况且没有到接应不暇的境地,总是要看自己的安排。有时也会有收藏者向他要求某件作品,他绝不没有强去画。他觉得,既然做抽象作品已经是古典了的,就没必要太激动。有人把上海的抽象艺术划入新的前卫,他不以为然。他说,上海有这么一种抽象的现象,与生活状态有很大关系,它只能说明上海没有“广州起义”,只有“罢工”。他说“这是一种没病的生活状态。艺术家怎么能没病呢?如果没病,而要去做有病的艺术,那就缺乏根据。当然画抽象的也不能说完全没病,可能只是有点感冒,那是常见病,吃点常用药就可以了。这个意思是说,艺术家自己得明白自己在做什么”。1998年因为去荷兰,在一个新的环境、新的条件下,他有一些新的尝试,最后也还是回到绘画上来。他表示他不会突发奇想做别的,不做这个了。

申凡在80年代也做其他种的实验,后来又回到抽象绘画上

有些到上海走动的艺术家似乎也能感受到这里的氛围弥漫着艺术家们的宁静。这种氛围使得一些从其他地方来到上海的艺术家也慢慢地加入了抽象绘画的创作,按李旭粗略的盘点,90年代初在上海画抽象的有十几个人,到现在有30多人。在这些做抽象艺术的艺术家中,大约有30%的人是从外地来上海上学后留下或和从国外回国的。薛松就是这样的。他是从安徽到上海上学的,毕业后到上海歌剧院做舞台美术。薛松自认为他的作品在上海算是比较尖锐的,但他也表示与性有关的、与政治有关的一概回避。从严格的意义来说,薛松不算是单纯的抽象画家,但抽象作品是他的一项工作。他一直用烧烤过的书籍杂志碎片进行拼贴,从历史文化中“抽取”素材。对于他,那些素材就是他的靶子,发现哪种方式可以打上去,就用哪种方式,无所谓具象或抽象。他近期的做法是,把古代书法的局部扩大拼贴,出现在画面上的那些偏旁笔划,竟然出现的是抽象的风格。

正是因为在上海集中了这么一批抽象绘画家,李旭在去年策划了“形而上2001”后,今年又做了“形而上2002”的展览,不同的是人数增加了,除绘画以外,也增加了一部分雕塑和装置作品,从而比较完整地体现出上海抽象艺术在视觉艺术各门类中的面貌。这次展览有20位艺术家参加,绘画、雕塑和装置作品共50多件。而且,美术馆要把它作为年度展持续下去,今后每年都将在上海有一个抽象艺术展。

抽象主义是现代艺术史上一个重要的台阶。在摄影替代了视觉艺术的写实与记录功能后,抽象艺术又开辟出了一个不同的视觉空间,为现代艺术在观念上的进步奠定了基石。光效应艺术、最低极限主义、观念艺术等流派的产生与发展,甚至越来越重要的工业设计都受惠于抽象主义所提供的基础。李旭说,在中国却缺乏抽象艺术的精神,缺乏形式主义的研究。中国古代画论就讲“助人伦”,现代仍然在强调主题性的创作。相比而言,北京是艺术的战场,而上海正是做视觉研究的最佳环境。这些画家中的大多数都有签约画廊,这让李旭对这些画家充满信心。虽然目前中国的画廊其主要顾客还是来自境外,但上海本地的顾客正在增加。作为一个国际都市,较为发达的物质生活和精致务实的讲求,使上海拥有了容纳抽象艺术的观众群体。