第一高楼和内衣

作者:三联生活周刊(文 / 三联生活周刊)

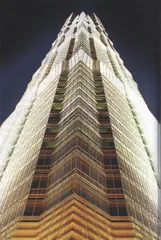

金茂大厦夜景(葛益众摄/Imaginechina)

南京西路的上海国际饭店,从30年代到80年代初一直是全上海最高的大厦,其顶端的旗杆中心位置曾被当作上海坐标系的“零”。80年代后,上海“第一高楼”的称号被上海宾馆、联谊大厦、希尔顿饭店、波特曼商城、新金桥大厦轮流“坐庄”。目前坐落在浦东的世界第三高楼金茂大厦,几年后也可能被它的“邻居”——上海环球金融大厦超过。这座停工达4年之久、设计中高达466米的大楼有望成为全球最高楼。

围绕这座大楼建与不建,一直存在诸多争论,但上海市城市规划设计研究院顾问何善权说,在陆家嘴地区修建三座呈三角形分布的高楼作为浦东、乃至整个上海的标志性建筑,是上海市政府多年前就规划好的方案。相对外滩而言,由于环球中心位于整个建筑群三角形的远角,因此上海市政府认为环球中心在高度上应超过建筑高度420多米的金茂大厦,这样景观透视效果更佳。而目前,造价50亿元的金茂大厦一直被经营不善、收益不佳的传言困扰。

一位在上海工作的商界人士称:“在上海,只有一家大企业集团,那就是上海市政府。”从三座高楼的构想来看,他的这句话不无道理。

2001年年底,设计高度333米的浦西第一高楼——世茂国际广场在南京路开工。此前,在一个有众多企业家参与的首届“南京路论坛”上,时任上海常务副市长陈良宇说:“南京路的新一轮改造,标志着它将迎来一个与时俱进的高起点开放与发展的新阶段,意味着入世后的上海商业将会呈现出新的面貌和新的姿态。”

但在2002年2月的上海政协会议上,计划耗资180亿的新一轮南京路改造遭到了质疑。来自上海金融系统的王恒道委员提出,南京路经过1998年的彻底改造,已获得巨大成功。

仅时隔4年,政府计划再次投资180亿人民币重新改造南京路一条街,这至少在现阶段是没有必要的。

然而,上海的思路是把南京路建成具有世界级客流量、世界级商业收入和全球知名度的国际一流的商业街。据悉,一项将南京路全部搭上天棚的工程有可能实施,这显然是模仿意大利城市米兰的维克多·爱曼纽集市。

而营造“苏州河文化”的发展就是“黄浦江文化”,更大的构思是“一城九镇”计划,也就是建设松江新城,并把安亭、浦江、高桥、朱家角、奉城等地改造为“荷兰镇”、“意大利镇”、“英国镇”,市政府官员称,“一城九镇”与市区的“万国建筑”相呼应,将进一步体现出上海现代化国际大都市的风采,而参与规划的都将是世界上著名的设计公司。

上海作家孙甘露说,当初法国夏氏建筑与城市设计事务所设计上海大剧院时,考虑到了与周边环境相和谐的问题,但大剧院建成之后,周边的改造工程也完成了。在城市的高速发展中,一种规划总被新的发展所覆盖。而当周边环境不断变化时,发展往往就变成难以控制的一个越滚越大的圆,要控制它必须要有强有力手段。而手段越强有力,又越可能刺激发展。而在淮海路边长大的作家王安忆说,以前,上海是可以被触摸的,一条淮海路是商业街,但边上小马路小弄堂里都是市民的日常生活,走15分钟路可以买米买菜、可以买衣服看电影,淮海路上一家家店虽然小,却是每一家卖的东西都不太一样,所以逛起来也有味道。现在上海好像也都规范化了,淮海路上的商店越来越一样,城市的半径大了许多,15分钟走路再也搞不定了。“城市是越来越大,但日常生活的味道正越来越少。”她这样总结。王安忆在谈到现在的城市改造时,用了一句“他们的胆子太大”的感叹。她说,上海的许多马路为什么是弯的,是因为当时修路时考虑到了许多私人的建筑,宁肯让路绕一个弯,也要保护这些建筑。现在是有魄力,有一个想法往往就改了,但这种改造往往就破坏了现有的环境。房子拆了,再也补不回来,许多后果可能要多少年后才让人意识到。孙甘露说:“事实上,上海的拆迁工程里面,包括建高架、淮海路的改造,有许多细枝末节的普通人的代价都被忽略不计了。而大剧院呀、金茂大厦这些都是符号性的东西,跟普通市民的日常生活没有关系,却成为大家幻想性的补偿。它们似乎是生活品质的一个标志,但市民可能只是买过一张门票进去参观了一下,弥补生活中付出的痛苦。”同样是作家的陈村因为在浦东找不到一个能吃夜宵的馄饨铺而发感叹说:“现在上海的许多地方都不是人生活的地方。如果说过去权力对市民生活的挑战只是局部的,那么现在权力与商业相结合,可能会对市民生活全面开战。”而作家顾绍文对现在新建的一些高档商场用了一个形象的比喻:“那种地方高级吗?确实高级。但你去看看,拿机关枪扫一扫,玻璃打得粉碎,一个人不会死的,因为里面根本就没人!”但顾绍文与许多作家一样,在城中心买了漂亮的新房,他也承认,“不过话说过来,现在谁还愿意住到南市的老房子去?那里两家人家之间隔一层木板,每天早上要起来倒马桶!”

上海人在自家阳台晾衣服(路透/Reuters)

迁居北京的学者杨东平认为:“要建世界第一高楼是上海迷恋于外在的、虚幻的建设的体现。现在你站在人民广场看,城市建设杂乱无章的画面是非常惊人的。上海不差巨资改造。上海太有钱了!我听说,上海有一个教育的大手笔,把市区的老名牌学校置换到新城区,成立示范性高中。每个学校投资约一个亿,一共投了十所,很多发达国家来参观,也自愧不如。”

这种好大喜功的“形象工程”的做法似乎与这个城市的务实风格并不一致。2002年3月,上海街头很容易感受到“申博”的气氛,上海申办2010年世博会选定的主题

是“BetterCity,BetterLife”(更美的城市,更好的生活)。但是,更好的城市是否一定等于更好的生活呢?这对于每个急速发展的城市都是一个未知问题。

杨东平说:“其实上海市政府是很会体会民意的。比如说燃放烟花爆竹,北京禁了,上海做了一个民意调查,支持和反对的相等。上海市政府的考虑,要是禁,需要大量的公安人员维持,还要得罪50%的人、出力不讨好。于是干脆不禁,顺应了民意,这是实用主义的体现。再比如交通规则,规定上讲不允许骑车带人,但实际上根本禁不了。上海就比较实惠,规定只要不是在公共交通线上就可以带人,这些地方都表现出充分的灵活性。但反过来讲,政府太强大、太有实力,会形成大政府、小社会的格局,这不是最理想的。我对上海有‘新加坡化’的担忧。现在上海没有江洋大盗,但也没有‘自然之友’这样有影响的民间组织。没有了特别著名的品牌,过去我们一提起来有‘红灯’,现在最著名的企业都不在上海,上海好像越来越成为商业中心。上海的民营市场和体制外的市场相对薄弱,尤其是体制外市场,上海没有浙江村,也没有中关村。”

即将在4月1日执行的《上海市市容环境卫生管理条例》对市民晾晒内衣的规定也许正是“新加坡化”的一个样本,上海环保局官员说,上海是个像纽约或者巴黎一样的国际大都市,在街头晾晒衣物会损害上海的形象。同时他们宣传,将内衣裤暴露在交通污染下,可能带来疼痛的皮肤病。政府正考虑设立投放硬币的洗衣机和干衣机等方式,来解决部分民众的难题。