一桩7万元的爱心官司

作者:李菁(文 / 李菁)

爱心捐赠(林磊摄/Fotoe)

救助“小百灵”

1996年底,江苏如皋师范附属小学(如师附小)四年级的学生黄昊不幸患白血病。小黄昊在南通市声乐比赛中得过一等奖,黄昊所在班级开始发起救助“小百灵”捐款。骨髓移植可以治好白血病,但在至少20万元的花费面前,家庭与学校力量毕竟有限,这场“献爱心”运动很快扩大到整个如皋市。黄昊的父亲黄宁在接受采访时说,“当时大家都想把这件事办好”,因为这种事情“江苏没有,南通没有,如皋更没有”,是“精神文明建设的一个典型”。据介绍,当时如皋市领导还特地表态,要尽量将孩子救过来,“这是如皋的功德”。

如皋师范附小上上下下投入到“为20万元而奋斗”中。当时已放寒假、又临近春节,附小老师们轮流值班,单几分钱的硬币就收了十几斤。捐款数目很快达到24万元。

作为不幸的白血病患者群体中的一员,小黄昊可算得上幸运——他由此不仅可以在苏州、上海等地医治,听说香港可以进行骨髓移植,还被送到香港等待机会。除了黄昊家人外,附小与《南通日报》也各出一人跟随去香港等待骨髓配对。这一切,当地电视台全程跟踪报道,黄昊身上寄予了无数人爱的希望。

遗憾的是,在香港并未找到与黄昊配对的骨髓,黄宁在接受采访时说,这反倒耽误了救治时间。从香港回来后,黄昊第三次病发,家人又将其带到北京医治。据黄宁介绍,某天半夜,黄昊病情加重。医生告知,“今天不走明天就回不去了”,他们只好带黄昊离开北京回如皋。1998年10月18日,“在路上孩子就没了”。

黄昊去世后,除去在苏州、上海、北京、香港的治疗费后,“爱心捐款”剩下7万元。如师附小曾给有关部门写信,建议以这笔钱成立“爱心基金”,但未得到答复,这笔钱于是搁置起来。在黄昊去世后的两年内,这笔钱的归属成了黄昊家人与学校争执的焦点。据黄宁的律师介绍,黄宁甚至抱着刚出生的孩子找到学校,希望得到同情,但一直没有结果。

当时曾跟随黄昊去香港配骨髓的前任校长卢新明在接受采访时回忆说:“黄宁在学校门口向我要钱,跟我吵,发脾气,做了好事到头来变成这样,我很心寒。”黄宁则一再强调,“从心底讲我不愿打这场官司”,他说他为这事3次找到了现任的许校长,后者明确告诉他,“这笔钱你要也要不到”,“除非打官司(判给你)”。当时《扬子晚报》登了类似的一条新闻,得到启发的黄宁萌发了与校方打官司的念头。

官司

据介绍,有100年历史的如皋师范附属小学(如师附小)是近代著名人士张謇弟子创办的学校。有趣的是,事件里几乎所有当事人都毕业自如师附小,所以大家都强调他们情感上的复杂。

当记者打电话找到如师附小现任许校长时,她显得很警惕,原因是:“黄昊的娘娘(姑姑)在北京一个报社做事,我们都很清楚的。”尽管她一再声明不愿意跟媒体多说什么,但还是表达了自己的不满:“我们的捐助对象把我们告上法庭,我不明白到底错在哪里?”许校长对黄宁“钱被学校挪作他用”的说法显得很气愤,也断然否认黄宁曾找过她协商,“道德太差”,“没有良心”,许校长有股压抑不住的怒气。

无论黄宁还是校方,都表示“尊重捐款者的意愿”,但在怎么理解“捐款者的意愿”时,双方显然存在不同理解。黄宁的代理律师何振华认为,为黄昊捐款就是为解决黄宁家庭困难的,黄昊去世后,这笔钱应作为黄昊的遗产归还黄家。许校长则强调,当时捐钱是在为黄昊换骨髓的前提下进行的,“不是养第二个小孩用的”。另外,“献爱心”是学校出于教育目的,“如果钱都给了黄家,那还怎么教育孩子?以后谁还愿意再捐款?”

对黄昊的父亲黄宁的电话采访,是在断断续续的婴儿啼哭中进行的。双双处于半失业状态的黄宁夫妇在黄昊去世后,又生了一个女儿,现在只有15个月大。每月从当地民政局领取的51元补助,加上“打打短工”挣点钱是黄家一家三口的全部经济来源。黄宁说当初为了治黄昊的病,家里还借了3万元。“我们是普通工人,原指望孩子长大后能给我们争口气,哪想到他先走了……等现在的小孩长到15岁,我们已经60多岁了,根本没有能力养她。”黄宁有些哽咽,“当时我也没想钱的事,只一心一意给黄昊治病。后来我想,这笔钱即使给我一半来还债,我也千恩万谢了,谁想到他们一分钱都不给。”

到目前为止,黄宁已接受过包括中央电视台某个栏目在内几家媒体的采访,工人出身的黄宁一句“欺负我们是弱势群体”让记者颇感意外。黄宁一再表露“愿意接受庭外调解”之意,但“校方强硬的态度”让他继续这场“不得不打的官司”。学校的代理律师贾元兴则明确表示“不存在庭外调解”的可能——“学校不缺这笔钱”,在乎的是一个“说法”:“这件事情无论怎么处理,如果因此能引起有关法规的建立和完善,我们都能接受。”但在没有“说法”的前提下,把钱给黄家或是接受调解,这“是一种妥协,也是一种错误”。

无论黄家、还是学校,都站在道德层面上指责对方,同时坚持认为自己占据法律上的有利地位。为难的是当地的司法部门,法院的一位工作人员在接受采访时老老实实地说:“法院以前没处理过这种事”,“现在正等着看上面的意思”。

“爱心”里缺了什么?

慈善组织和慈善机构。曾任中华慈善总会常务副秘书长的杨团是中国社会科学院社会学所社会政策研究中心的执行主任,杨团以几年前的“杨晓霞事件”为例,直言不讳地评价中国慈善事业“整体都搞得不好”。

1994年8月,12岁的山东临沂少女杨晓霞曾得到87万元的捐款,是建国以来向个人捐款最多的。“当时我们慈善总会表示,愿意替医院建立基金会管理这笔钱,结果未果。”“可能公众注意力也是一种利益”,“医院、新闻单位都不肯退出,五六家单位搅在一起,情况特别复杂。”医治好之后,“钱剩下一大摞”,近45万元也变成了一个棘手问题。宋庆龄基金会的一位工作人员介绍说,当时杨父对这笔钱“有想法”,医院做了不少工作,告诉他这笔钱是“治病”不是“致富”用的。杨父“还算通情理”,最终交给宋庆龄基金会成立了“少年儿童疑难病症基金会”。

在中华慈善总会的常务理事、中国人民大学教授郑功成看来,黄昊事件是中国慈善事业的自发的“无序”状态的一个典型个案。“我一直强调献爱心应该实现‘有序化’。”郑功成强调,当然这“首先是政府对慈善事业应该有一个正确认识”,其次是慈善机构自身的问题,如何建立公信度。两位学者不约而同地对媒体提出批评,“不应该只求新闻效应”,应该引导公众与慈善机构合作,“如果当初这笔钱就由一个基金会来管理,黄昊去世后,这笔钱顺理成章地转到同类的使用方向,谁都不会有异议”。

杨团一直是实现中国慈善事业法制化的积极鼓动者。他认为,如果像黄昊、杨晓霞的类似事件一而再、再而三地发生,将对本就脆弱的慈善事业带来更多的负面效应。

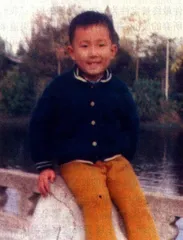

小黄昊(家属供图)