武汉麦当劳的“毒油失控”事件

作者:朱文轶(文 / 朱文轶 姚海鹰)

“私售毒油”出自麦当劳汉阳商场分店

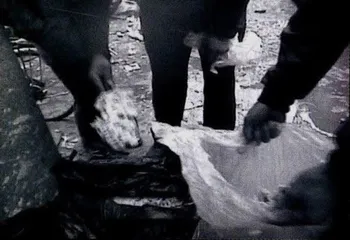

拾荒者正分装“毒油”

牲畜吃了这样的“毒油”也会中毒

拾荒者拉着“毒油”在街巷中叫卖

“失控毒油”与麦当劳的良好形象难以相符(姚海鹰摄)

在麦当劳香港总部3月14日电传给本刊的“关于‘毒油事件’声明”中,事件最终被定性为一次“局部失控”:“我们所弃的废油,并没有以任何非正规渠道来进行售卖,而是个别餐厅经理违反公司操作规范。”在麦当劳看来,目前局面下“个体失范”的解释可以最大程度地消弥“毒油”事件对品牌整体形象的不良影响。

“失控”出现在晚上11点武汉汉阳商场麦当劳连锁店打烊之后。事后被“捅光”的这家麦当劳餐厅负责经理汪洋之前在接受记者采访时对麦当劳“废油回收操作规范”烂熟于胸:“我们的废油从来不对个人外卖,公司有自己的收废处理部门,严格规定,废油必须由专业公司回收,并且只用于生产化学用品、油酸、肥皂等日化用品。”然而,2月18日夜这家麦当劳将当天废弃用油卖给拾荒者的全部过程却被一个针孔摄像机详细地记录下来。

目击此事的姜正平向记者回忆当时看到的场景:“麦当劳(汉阳商场分店)打烊后,工作人员先拿一些冰块放进门口的黑色塑料袋里,然后提出一桶桶废油倒入其中,每个包装袋可以容纳大约0.08立方米的油,约30公斤左右。大约过了一个小时,这些油被凝固成深黄色的块状后,一些拾荒者开始一车车地把这些袋装油拖走。”

麦当劳中国发展公司的媒体发言人陈女士告诉记者,目前麦当劳在中国的所有分店都是“直营式”,这种营销模式特点是责任“明确”、监控“直接”。事件公开后,记者通过种种渠道但都没能再与麦当劳汉阳商场分店经理汪洋有进一步接触,因而无法确认他这种“违规行为”的用意:在这样的“直营模式”下个人的利润动机显然不足以构成解释。但从麦当劳中国发展公司的表态来看,汪已经要为他的“个人行为”付出代价:离开麦当劳。

3月10日,“武汉麦当劳个别餐厅私下出售废弃毒油”事件被当地媒体曝光后的第三天,武汉麦当劳餐饮食品有限公司高级经理金冰梅向记者出示了武汉麦当劳餐饮食品有限公司与武汉一枝花油脂化工有限公司签定的《废油回收协议》,而在这一份用于证实麦当劳操作流程严格规范的合同上,记者看到了协议签订的起始时间。

“一开始我也很奇怪,关于废油回收,我以前就和武汉麦当劳公司谈过几次,一直没谈拢。”合同签订的另一方一枝花公司总经理罗治强对此解释说,那份协议是在3月7日临时赶签的,“那天下午,我正在荆州出差,麦当劳武汉公司负责人唐泽慧要我迅速赶回武汉,说有个合同需要马上签”,“因为当时麦当劳7角钱一斤的开价很低,我并没有想很多”。

这份合同,后来作为麦当劳方面给“毒油事件”定性为“局部失控”的主要证据。

高温下重复使用过的废油会产生大量危害人体健康的致癌物质,这是个常识。然而,在“毒油”从麦当劳过渡给个体油贩的交易完成后,如何从中获取最大的利润成为那些依赖这种“二手生意”谋生的油贩们惟一的利益权衡点。

多数的武汉及周边地市居民成为受害者。

记者找到负责拖运汉商麦当劳废油的河南驻马店人许廖(化名),他告诉记者:“我已经承包这家麦当劳废油生意几年时间”,酬报是“每月给麦当劳五六百块钱”,同时“帮麦当劳做很多事”。“很多河南人和武汉本地的无业者在做这种生意”。

“汉口一家做卤菜卤肉生意的,每月都会来向我收购一次。”许说,绝大多数废油被他以8角一斤的价格卖给周边拾破烂、开小餐馆、卖早点的小生意人,“每年春节几个月是生意最好的,可以卖出1吨多油”。

而更大危险可能在于,麦当劳长期形成的地下处理“毒油”方式在产生大面积二次污染的同时,带动了一个潜在的区域性毒油市场形成。罗治强作为化工行业的前沿人物敏锐感到了这个市场的细微变化,他告诉记者:“平常,武汉市场这种食用废油的收购价格还比较便宜,一旦到了生产月饼和火锅底料的旺季,废油就会陡然俏起来,价格迅速上扬,你根本没办法收购到低价废油。”“旺季一过,价格马上回落”。

“我们对品牌的关爱胜于自己的生命”,这是记者采访麦当劳职员时听到的最为一致的声音,这样的公司理念也体现在事后麦当劳所有的应对措施中。然而即便在最后的“声明”里,已经流失的毒油可能对中国消费者健康带来的危害仍然没有被提及。如果“毒油事件”以麦当劳汉阳商场分店经理汪洋的撤职为结局,令人愉快而充满温情的金黄色“M”品牌仍会让一次重大的污染和健康伤害被再次悄悄地忘却。

毒油,失控的开始?——中国“后麦当劳时期”的问题

麦当劳还没有在中国推行“特许经营”体系,而这是麦当劳在全球制胜的最大法宝,麦当劳的特许经营店目前占了它全球快餐连锁店数量的3/4。据称,麦当劳在中国迟迟没有启动“特许经营”的原因是因为“中国还没有正式相关商业特许经营方面的法律”,麦当劳怕在这个大市场上惹麻烦。

而麦当劳负责人在许多场合表示,特许经营在中国的启动会在明年。据悉,到时候,麦当劳将以每年100家的速度扩张,快餐业内有人把这可能的未来称为“中国的‘后麦当劳’时期”。

特许经营系统的开展是急速扩张最有效手段,但由此带来本部监控力度的削弱也会让本身就存在于特许经营操作中的潜在冲突变得异常尖锐。1993年在中国开设第一家特许加盟店的肯德基也并没有对特许经营商完全放开。肯德基中国发展公司公共事业部经理刘勇在电话里向记者介绍,肯德基在中国的特许经营被称为“不从零开始”系统,“我们在一个地方选店,经营一年左右时间,最后在确保赢利状态之后才交给特许经营商”,这样是为了“避免个体经营商在极度的利润刺激下,发生违规操作行为”。刘勇告诉记者,在与特许经营商签定的合同中也有明确规定,出现问题必须由经营商自己承担责任。

然而在急速扩张的背景下,本部与个体经营商之间的关系必定会更趋松散,问题会越来越多。

更现实的影响是,没有相应完善的法律保障,对中国公民来说,麦当劳的“失控毒油”可能只是个开始。

“毒油失控”的中国问题

2001年8月17日,南京肯德基被当地媒体曝出“毒油黑幕”后大诉苦水,肯德基南京分公司总经理艾云峰称,“政府的管理让我们无所适从”。当时的问题出在了红山食用废油加工厂,这家南京市环保局的废油回收定点企业,并没有获得当地再生资源办公室颁发的“特种排污许可证”。一个“毒油事件”引起两个政府部门的口水之争。

类似的管理问题同样出现在此次麦当劳“私下出售毒油事件”中。湖北省环保局周水华处长告诉记者,湖北还没有一个特种排污许可证制度,“将来可能会有所完善”。

环保部门和卫生部门对谁来追究麦当劳的责任显得异常困惑,中国环保总局污控司固体处官员彭德富在接受记者采访时表示,环保部门只负责工业性用油的污染,麦当劳的“毒油”是食用废油,并没有直接污染环境,不属于《环保法》的控制范围。

“而如果麦当劳没有将这些废油卖钱,只是送给拾荒者,那么即便客观上对公众的健康产生了危害,根据现行的《食品卫生法》,我们也没法追究它的责任。”卫生部中国预防医学科学院营养与食品卫生所吴永宁博士则这样告诉记者,“因为《食品卫生法》处罚的是二手油的非法加工、销售、收购行为。”“如果不是这样的事件会影响这一个国际大公司在全球的品牌形象,麦当劳可能大不需要如此紧张。”

肯德基中国发展公司华中地区公共事业部经理赵承松向记者叙述他们在中国处理废油遇到的麻烦:“国内只有南京等极少数几个城市设有政府定点的废油加工企业,按照肯德基的严格操作流程,我们许多分店的废油都必须运到这些有定点企业的城市异地处理。”

这样的麻烦也可能是麦当劳汉阳商场分店私下处理废油更真实的原因。

一快餐业知情人士向记者透露:“其实绝不只是个别情况。地方政府官员也都知情,但出于不想影响投资环境的考虑,多数情况下‘睁只限闭只眼’。”