阅读:书法终止于一千六百年前

作者:三联生活周刊(文 / 艾丁宝)

《书法有法》孙晓云著华艺出版社2001年10月第1版

这本书最吸引读者视线的并不是书名,而是腰封上的一行字——书法终止于一千六百年前,而那时还没有桌子。《书法有法》一书是阿城所编的所谓“零丛书”的第一本,他在序言中说:“本书的内容,在我所见过的关于中国书法的讨论中,是最有益的。”阿城与孙晓云的对话附录在书后,阿城说:“本来我要写这本书,也准备了几年,但是与你谈过书法后,就决定由你来写。你是天天用笔法写字的人,是专家,我只是研究,是鉴赏者。现在看来这个选择是对的。”他提醒对书法有兴趣的读者注意——我们现在挂在嘴边的“书法”,本书回归为“笔法”。书法,容易引起的是对“画面”的注意。以画面为原则,必然会走向画字的逻辑后果,而回归以笔法为原则,就不但明确了中国毛笔写字的技术如何操作,同时也就贯通了中国古典书论在反复论述什么。这是此书的考古意义。

《书法有法》的作者孙晓云是南京书画院副院长,中国书法家协会理事,家学渊源,从小做日课学习书法。她在书中说:“说到书法上的困惑,我在小时候似不曾有过。真正引起我巨大困惑的,有三件事,都发生在1978年。”其中一件事作者如此记述,“我在上海朵云轩买到了《历代书法论文选》,上下两册。已剩下最后一套,其中十多页破损。这是我第一次接触书法理论,读得我失眠。我的书法实践和体会,与古人的理论相差甚远,书法家连篇累牍说的,我觉得无关紧要,流传千古的名言,却和我的状态不大相干。再看看令人对古人的解释,又半信半疑。头脑里,无数个问题像小虫子,从四面八方爬出来。”

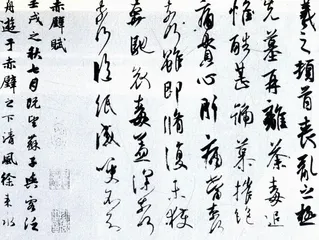

不习书法者,恐怕很难感受到作者的困惑在哪里。作者自己说:“该写的,前人早已写了;该想的,前人早已想了;该说的,前人早已说了。可奇怪的是,后人从来没有因此而不写、不想、不说,甚至连少写、少想、少说的意思都没有。”由此,我们可以把这本书只当成个消遣,并简单接受其中心思想“作者介绍和讨论了笔法高度成熟于桌案出现之前,写字时一手执笔写字在一手举着的纸上的情况,破译出古典书论中运笔的原则和妙处”。这是阿城在序言中总结出来的话,也是“书法终止于一千六百年前”这口号的由来。

一般读者很难判断这本书的学术价值在哪里,但还是很容易感受到某种“士大夫”的气息。作者说,如今,丝绸与瓷器世界各地均可制造,之精美,之考究,于中国是有过之而无不及,这样说起来,中国文明的象征。中国艺术的独特,非我们自古使用下来的书法莫属。

那么,从这个角度看,《书法有法》一书的学术问题可以扔在一边,如果我们根本没有“读帖”的雅兴,那只看看这书里收录的一些书法名作,也算有点收获。何况,作者结合自己写字的体会,从古至今,有中有西的议论也比古代的“书法论文”更好看些。

比如前些年,在除夕春节晚会上,主持人郑重推出一位用“拖把”拖字的“书法家”,当着电视机前的亿万观众表演“拖技”,赢得一片掌声。作者说,清代有《笑林广记》,当代有须发作笔,手脚并用,左右开弓,闹了好多笑话,应该有一部《新笑林广记》。作者还说,中国书史上有一个奇特的现象,笔法是世袭单传,神秘莫测,如中医家传的秘方、武术世家的功夫秘诀。做官的人要字写得好,所以皇亲们学写字更得要领。再比如说,一般收藏家只喜欢男人写的字,女人的字写得再好也卖不出什么好价钱。当然,与作者认真的学术研究相比,这些东西只是花絮。