个人理由与当代艺术妄想

作者:舒可文(文 / 舒可文)

邵逸农续家谱

《对话——第三种状态》艺术展1月底刚在意大利巴里市现代艺术博物馆闭幕。2月5日在北京的世纪汉墨画廊,参加展览的艺术家们在这里聚会,好像个庆功会或是总结会。

这个展览是新起的林豪文化艺术交流中心作为49届威尼斯双年展的外围展筹备的,场地原定在威尼斯圣马可广场附近一个教堂里,后来因为有人质疑策划人赵树林的学术资格而发生一些变故,被推迟到2001年12月,并移到了意大利的巴里市现代艺术博物馆。可能艺术家们没想到的、也是策划者为之兴奋的是这个主题并不清晰、策划理念也不老到的展览引起的反响竟不小:有200多意大利的艺术家、评论家、收藏家出席开幕式,意大利电视台、意大利第一大报《共和国报》及对艺术界极有影响的《FlashArt》都详细介绍了展览内容。

策划人赵树林是个生猛的艺术热爱者,他以前经商,有了些积蓄后从1999年开始“经营”艺术,曾经组织过国内的几部实验短片参加意大利一个国际短片电影节,其中一部还获了奖。在选择作品上也显出他的生猛,作品与作品之间、与题目之间欠缺理念牵连。但无意中,与《对话》这个主题不一定契合却展示出一种原生的面貌。

意大利电视台专门采访的艺术家苍鑫为我们熟知的是,他用舌头代替其他感官的行为。这次他还沿用老方法,把身体掩盖在一个平面下,露出头,逢物便舔。观众都很捧场,每人拿一样东西,有钱、手机等随身携带的,排着队拿到他舌头下让他舔一下。

王庆松本来提交的是《过去、现在、将来》一组照片,后来改变计划,但因为作品是新的,所以更能说明他的现状。《过去、现在、将来》很压人的词汇和思想束缚,他显然对这种规范生活的模式不满,用的是夸张、粉饰的方式加强它的单调。照片是三组雕塑般的人物群像,人是他从工地上雇来的民工,按照出自鲁迅美术学院的标准雕塑着装,摆姿势,然后拍照。“过去”中的人按泥塑那样全身上下涂满泥色,“现在”的人是银色的,“将来”的人则涂满了闪耀着未来之光的金粉。王庆松曾是艳俗艺术的一员,和他们一样他惯常用反讽来展示在社会现实中的疑问。

女画家崔岫闻曾在画中抽象表达女性心理,后来她更多地用摄影、行为等媒介具体地展开与女性相关的话题。在这个展览中,有她那个很出名的记录短片《女人》,这是她在女用洗手间偷拍的,来来去去的时髦女性在妆镜前更衣、梳妆、自审。在一个女性私密空间里,她们的实用理性和并非自信的审慎也许连自己都不曾清晰地意识到。这个短片曾引起不少不以为然的议论。她的行为《无题》则让不少人为之动容。她事先用一条条卫生纸缝制了两件大袍子,一件上绘着龙,一件绘着凤。她穿上这两件袍子,脸上涂得和纸一样白,向博物馆走着,一路上引来无数目光。当然这是因为怪异的打扮,但这些目光规划出的她的孤独格外好看。当她走到展厅,站在她的展位上时,有水从天花板上滴落,她身上的龙袍凤袍被滴水一点点地将打湿、浸透,慢慢破碎。也许她在说性别之间的脆弱关系,也许她在说用性别符号来区别人是靠不住的。无论如何,这个行为的凄艳依然逃不脱她女性的身份。一方面敏感着女性的脆弱,一方面又有“不爱红妆爱武装”的理想资源,她的作品经常在之间挣扎。

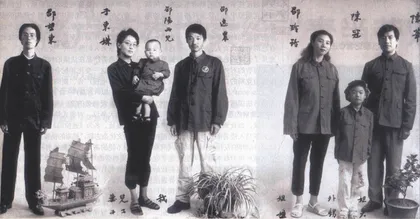

同样从个人处境出发的作品是邵逸农的《家族图谱》。这件长38米的照片是第一次参加正式展览,在这之前,这套有限复制的照片已经有广东美术馆、法国蓬皮杜艺术中心、美国摄影艺术中心等不俗的收藏记录。在这个热烈气氛的展览中,这套照片又是以极端的沉静气息吸引人的注意。

邵逸农从2000年初开始拍摄,前后用了一年时间。本来他和大多数走出家门的同代人一样,除了完成家庭义务式的在过年时慰问关照一下父母,很少有精力想到那些分散各地的亲戚,对追踪家谱也没有兴趣。但是他说,当他自己的儿子出生后,为了给儿子起名字想到参考家谱,就向父母打听。他们开始给他讲述他的祖父母和太祖父母的故事,他的祖父母生了九个孩子,这九个孩子以及他们后代的故事似乎包含了20世纪中国社会的各个片断。他们中有农民和城市平民、和下岗工人,有军人、艺术家、知识分子,有小姐、商人、大学生,他们中还有过去的地主、革命者和反革命。

这些人中的大多数他都不认识。当他与他们一一取得联系后,他说他陷入了记忆与遗忘的斗争里。对他而言,他们是谁?以为是记忆的,其实更可能是想象,但是这份想象的记忆突然之间显得如此重要,他要处理的问题就不再是初始时追踪家谱的欲望,而是如何应对自己的这份想象了。他就这样上路,带着从北京潘家园旧货市场买的不同号码的中山装,带着能抹杀一切环境细节的背景布。

最终,在这个《家族图谱》上他拍摄了103个人,以小家庭为组合,稍加留意会注意到除了他们穿的裤子和鞋不一样,身高不一样,发型不一样,他们站着同样的姿势,穿同样的中山装,他们没有色彩,没有表情。邵逸农说,这是为了作品情绪上的一致。所有的个人化特征和表情都被抹掉和抑制后,这么多人的照片便显得格外安静,以致观众从中对这个家族成员的实际情况几乎完全无从知晓。但它似乎又确实记录了什么,不管这些人的经历和生活是怎样的,不管守候着老宅的祖母怎样目睹它的破败,不管刚有了儿子的他多么兴奋,不管向他讲述这些故事的父母怎样的怀旧,定格到照片上的只是那些最简单的、难以破损的庄重。

如果不看作品,《对话》这般大的国际化题目真不知该从何处下嘴,副题的《第三种状态》也多少让人对它有另外的期待,倒是那种以很个人化的理由引出的作品化解了一些对当代艺术的妄想。

(图片均为本刊资料)

王庆松的“将来”活雕塑

崔岫闻穿着纸衣袍站在水滴下