思想工作:冰箱记

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

CBS的安迪·鲁尼在他的节目里曾经说过这样一件异事:有一个独居的美国男人,一度对冰箱里的灯光产生了一种可怕的兴趣。这种灯光对我们来说是一件再正常不过的事——打开门,它就亮了,关上门,它就熄灭,一切都是自动完成的。然而,这正是那美国男人的问题所在,即他实在无法确认那盏灯在冰箱门关闭之后是否真的会“自动熄灭”。这件看来无法验证的事使他备受折磨,最后不得不去看心理医生,但后者也无法说服他的患者。最后,心理医生终于想到一个昂贵但有助于解决问题的笨办法,在冰箱门上凿了一个洞,装上一台摄像机,再关上门,让他的患者在门外透过摄像机对冰箱里的情况进行“实时监控”。

我相信,他的强迫性思维已经上升到一种哲学层面:即我们对“门后世界”的疑虑以及对所有关于这个世界所做的描述的更深疑虑。当然,凿洞并安装摄像机也并不是解除这种疑惑的惟一方法,有时候,一般性的经验已足以应付。我有一个朋友过去在纽约一家饭店打工,工作是整理客房。没多久,她就成为全体Maid里工作效率最高的一个,方法就是她独创的“闻香识冰箱”。打开客房里的冰箱并检查里面的饮料和食品有无出现短缺,这是客房整理工作中一个必不可少但颇为费时的环节。而她的高效率,就在于省略了开门的动作,只消用鼻子嗅嗅房间里的香水味,即可准确地得知冰箱中物品的存储状况:根据经验,在绝大部分状况下,使用高雅香水的住客极少会碰冰箱里的东西;而那些恶俗香水的主人,十有八九都是冰箱(又名“迷你吧”)的热心消费者。

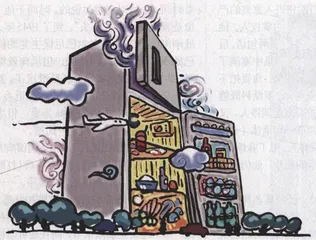

尽管还没有发展到要去看心理医生的地步,我个人对冰箱却一直怀着敬畏之情。我相信,冰箱里面是一个剧场,而冰箱里的戏剧性是由以下这几个要素所构成的:一,与冰箱外部相差甚远的不正常的低温;二,寒气森森的迷雾以及那“白茫茫一片真干净”的冰天雪地(尤以不具备自动除霜功能的老式冰箱为甚);三,足够明亮的灯光;四,上下分层的、可拆卸调整的若干表演平台(冰箱的所谓双门、三门甚至四门,很像是被划分成数个小剧场的大戏院)。不过,最富戏剧性的,还是这些舞台上的演员,它们都是我们将食未食或者吃剩的各种食物。电视里常见的冰箱广告,往往在强调其出色冰冻效果的同时,又能在最大程度上保持食物的新鲜度。所以,下面这怪异的一幕屡见不鲜:冰箱的大门一开,但见鸡、鸭、鱼、肉们纷纷从僵硬的沉睡状态一跃而起,活灵活现地又游又飞又欢叫,欢蹦乱跳,情景几近于僵尸大复活。

如果冰箱真的是一个剧场,一个媒体,那么,贴在冰箱外壁上的字条,就是一幅幅上演剧目的海报。

必须承认,日本不仅曾经是世界上最会制造冰箱的国家,而且日本人对冰箱里那个世界的兴趣之高以及想象力之丰富,也是十分罕见的。日本人还真的为冰箱创作过一出完整的纸上戏剧。一套叫做《冰箱里的风波》的漫画曾经一纸风行,漫画的男女主角包括鸡蛋、茄子、洋葱、墨鱼、番瓜以及冬菇、布丁等等。茄子先生和洋葱小姐谈着一场并不顺利的恋爱,冬菇一直在忙于繁殖后代,而布丁太太则瞒着丈夫,大玩红杏出墙的心跳游戏。

我个人对冰箱之戏剧性的切身体验,也是在日本实地获得的。去年秋天去东京,住在新宿的KeioPlazaHotel,刚到的那天晚上,在附近的歌舞伎町某北海道面馆吃了一碗面,又和朋友谈到半夜。凌晨醒来,不觉口干舌燥,半梦半醒中摸到冰箱的门,欲取一罐可口可乐,但是打开床灯头后才发现,原来手里握着的乃是一罐啤酒。骂了一声,再次打开冰箱门,目光却被冰箱里的那一番“异象”所吸引,顿时睡意全消:这个冰箱,正面被一整块金属板严严实实地封住,金属板上像窑洞那样排列着一行行一列列的洞,每一个洞里都平插着一罐饮料,只有铝罐的顶部留在洞外。然而,比眼前的景像更富戏剧性的是,一分钟前被我从洞里(现在它变成了一个显眼的黑洞)抽出来的那罐啤酒,却是无论如何也塞不回去了。

两个星期之后,当我再一次向一个曾在日本当过导游的朋友抱怨起那罐“拔出来塞不回去”的价值500日元的昂贵啤酒时(同样的罐装麒麟啤酒,在街上只卖225日元),这位朋友见怪不怪,并且非常不屑地说:“我来告诉你香港的旅行团是怎么干的吧,人家并不用抽出铝罐,只是轻轻地打开拉口,紧接着,一根自备的吸管立即横插进去,三下五除二,铝罐里的任何液体就被吸了个一干二净。当然,因为要把嘴贴近冰箱,而且还得蹲着,姿态可能不太雅观,但再怎么说也是完全免费的。谁像你这么笨,活该。”