谁是莎士比亚

作者:鲁伊(文 / 鲁伊)

莎士比亚剧本扉页上的作者肖像

克里斯托弗·马洛的肖像

对于一台普通的计算机,丹麦王子哈姆莱特的著名独白不过是一串字符而已,但是在罗马大学的数学家达里奥·贝内迪托(DarioBenedetto)、埃马努埃尔·卡格里奥第(EmanueleCaglioti)及物理学家维托利奥·洛雷托(VittorioLoreto)运行着Gzip软件的计算机上,这串字符却有可能揭开困扰学者数百年之久的莎翁剧作真实作者之谜。

威廉·莎士比亚,生于1564年,卒于1616年,在他52年的人生历程中,创作了大量戏剧和诗,流传至今的共有37部戏剧、2篇长篇叙事诗和154首十四行诗。早在莎士比亚在世之时,就有人怀疑,如此多的精品未必真正出自出身市民家庭、当过马夫、杂役和演员的莎士比亚之手。尤其是莎士比亚历史剧中对宫廷内部活动的逼真描写,更让人怀疑是某些深谙宫廷内幕的贵族的捉刀之作。

在怀疑派开列出的莎士比亚戏剧作者名单中,有牛津伯爵爱德华·威尔、弗兰西斯·培根、伊丽莎白女王以及克里斯托弗·马洛(ChristopherMarlowe)。在所有这些人中,以马洛的嫌疑最大。

写下过“曾经爱过的人,哪个不是一见钟情”(Whoeverlovedthatlovednotatfirstsight?)这一名句的马洛与莎士比亚同年出生,毕业于剑桥大学,是当时著名的诗人和剧作家。这位在剑桥时期就以“大学才子”闻名的作家写过《迦太基女王狄多》、《浮士德博士》、《帖木儿大帝》等剧本,还翻译过奥维德的诗歌。1593年,他涉嫌卷入一场政治阴谋而被暗杀于伦敦郊外的一家酒馆。许多研究伊丽莎白时代文学的学者都认为,如果在那一年死去的是莎士比亚而不是马洛的话,那么,当时最伟大的剧作家称号一定会当之无愧地落在马洛头上。参照莎士比亚的创作年表来看,在马洛被暗杀之前,他只是一个受大众欢迎的通俗喜剧作家,最好的作品也不过是《亨利六世》、《维洛那二绅士》。马洛被刺的同一年,《罗密欧与朱丽叶》的发表标志着莎士比亚创作的一个转折点,而像《哈姆莱特》、《奥赛罗》、《李尔王》这样闪烁着人文主义色彩的杰作,都是其后的作品。

正是这一点引起了美国文艺批评家加尔文·霍夫曼(CalvinHoffman)的怀疑,从20世纪50年代起,他就提出,马洛其实并未死于那场暗杀,而是由一个乞丐充当了替死鬼。在那之后,马洛隐姓埋名,托庇于伊丽莎白女王的特务机关负责人、现代间谍活动的创始人弗兰西斯·华兴汉(FrancisWalsingham)公爵之下。此后他继续写作,而作品则经由与莎士比亚相熟的华兴汉公爵之堂弟转交给莎士比亚,并以莎士比亚的名义上演。霍夫曼指出,《哈姆莱特》和《奥赛罗》从文风上看,几乎可以确定为马洛的作品。

为了支持自己在《谋杀那个后来成为莎士比亚的人》(TheMurderoftheManWhoWas“Shakespeare”)一书中的论点,霍夫曼四处搜寻证据。1953年,他发现了马洛的肖像画,它与1623年出版的《莎士比亚全集》第一版及莎士比亚故乡教堂中的莎翁画像极为相似,这使得不少人更加确信马洛的原作者身份。但是,一幅相似的画像毕竟还不足以说明问题,从50年代到80年代,霍夫曼还对华兴汉公爵的坟墓和多处墓葬进行了考古发掘,以求找到马洛写作的莎士比亚戏剧原稿。

尽管这项考据工作虎头蛇尾,在多次一无所获之后终于销声匿迹,但霍夫曼掀起的莎士比亚戏剧真正作者探寻的热潮,却一直延续到今日。如果说在获得过第71届奥斯卡最佳影片奖的《莎翁情史》中,马洛还只是作为莎士比亚的竞争对手和剧情构思的提供者而出现的话,在名为《马洛》(Marlowe)的电影中,由约翰尼·德普(JohnnyDepp)饰演的马洛则被刻画为莎士比亚最伟大的几出悲剧和历史剧的原作者。由于同伊丽莎白女王的冲突,他的剧作不能得到发表。德普在电影中还扮演了另一个反面角色,他将马洛未发表的作品交给莎士比亚,而作为一个失败的剧作家,莎士比亚则无耻地将马洛的剧作窃为己有,浪得虚名。很显然,这部电影的剧本深受霍夫曼假说的影响。

当然,从霍夫曼假说提出之日起,质疑之声就从来没有停息过。在众多的反驳中,比较有趣的一个论点是,在莎士比亚作品中,充满了淫秽和色情的隐喻,“每个汗毛孔里都淌着性”。研究莎士比亚的英国学者、戏剧专家艾里克·帕特立芝(EricPatridg)就说过,从作品中可以看出,莎士比亚是“学识渊博的色情主义者,见多识广的行家,谈情说爱的高手”,是个热烈的异性恋者。而马洛,却是一个彻头彻尾不折不扣的同性恋。

这种说法可以听来一笑,若要当真,则未免荒唐。且不说毋论同性恋异性恋,感情自有共通之处,就单以马洛和莎士比亚二人剧作家的身份而论,若没有点妙想天开妙笔生花的才能,还有什么搞头?况且,从马洛的剧作中可以找到大量的异性恋描写,而莎士比亚著名的十四行诗的前126首,都是献给一位“明媚如夏日”的青年男子的,英国作家、也是同性恋者的王尔德就曾经据此得出过莎士比亚是同性恋的结论。

不管马洛或莎士比亚的性取向为何,贝内迪托、卡格里奥第和洛雷托正在进行着的研究工作,却可能为这场持续了几百年的著作权争论画上一个句号。

他们使用的软件Gzip(全名是GNUzip)是由免费软件基金会(FreeSoftwareFundation)开发维护的一款免费压缩软件。这个基金会从1984年就开始进行所谓的GNU计划:开发出一整套类似于Unix操作系统的免费操作系统。计划名称GNU是“GNU不是Unix”(GNU′sNotUnix)的一个有趣的递归缩写。尽管野心勃勃的GNU计划迄今为止似乎还停留在“只闻楼梯响,不见人下来”的阶段,但Gzip却以其高压缩比和压缩效率受到了程序员的广泛欢迎。

贝内迪托和他的同事在使用Gzip工作时,从软件的原理中得到启发,别出心裁地将它用在文字作者识别上,获得了意想不到的成功。

我们都知道,一串字符中包含着一定的信息,能够解读该串字符包含信息的最少数目的字节称为“熵”(entropy),也叫做平均信息量。只要字符串的长度不是无限的,就有可能计算出它确切的“熵”数。压缩程序为熵的计算提供了一种简便的方法。通过估算出的熵数,精密的压缩程序就能够确定文字的语言风格,甚至辨明作者的身份。

Gzip在压缩文件时,会将原始文件替换为几个字符长的语句块的目录以及可以将这些语句块复原的指令。贝内迪托及其同事将一段较长的已知作者身份的文字和一段较短的作者未知的文字合成一个文件并加以压缩,如果两段文字风格十分相似,压缩工作就会较为容易,因为语句块大致相同,熵数较小。在测试中,研究人员收集了11位意大利作家写的90段文字,将其中的一段文字当成作者身份不明的样本。他们把这个样本附在其他的89段文字之后分别进行压缩,并测量了压缩后的文件大小。当两段文字合成的文件压缩后的文件大小同原始文件压缩后的大小区别不大,也即两个文件的熵数大致相当的时候,就意味着原始文字认同了附加的文字,因此不需要更多额外的语句块。贝内迪托及其同事将这一过程重复了90次,每次使用一段不同作者的文字作为样本,在93%的情况下,这种方式都能够正确无误地判断出两段文字是否出自同一作者之手。他们的研究成果发表在2002年1月28日出版的《物理评论快讯》(PhysicalReviewLetters)上。

威尔士大学(UniversityofWales)的计算机专家威廉·梯翰(WilliamTeahan)在《科学》杂志上发表了自己对此事的看法,他认为,这一实验结果充分显示了压缩程序在为语言文字分类上的巨大潜力。依照他的设想,有朝一日,可以开发出建立在压缩程序基础上的文档自动分类软件,并通过对互联网上的海量数据归类整理,达到充分利用网络资源的目的。

无论是要确定莎士比亚戏剧作者身份,还是整理网上数据的宏伟事业,在技术上讲都不是短时期内能够实现的,但对于一般人而言,Gzip的奇异功能却可能小小派上点用场。下载一个Gzip,试着用一下,说不定你会发现,原来你最好的网友、QQ上温柔美丽的张三美眉,就是每天坐在你的办公桌对面,已经开始中年发福的李四大叔。

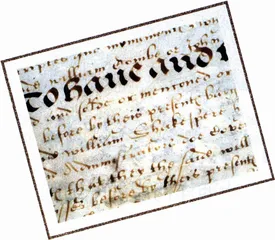

一份流传下来的契据,上面有莎士比亚的亲笔签名(法新/AFP)