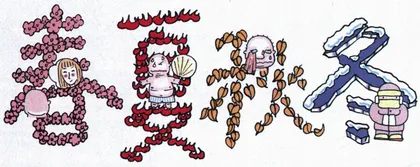

思想工作:仿佛为季节讴歌

作者:三联生活周刊(文 / 沈宏非)

除了若干不太愉快的生理反应之外,我发现一个人的步入中年尚有一些“人文反应”。例如,不但变得比过去更爱窝在沙发里看电视,尤爱看天气预报。不仅爱看天气预报,过去爱聊天的,现在则偏好谈论天气,天气对思想和身体的控制一天比一天霸道。更邪乎一点说,中年就是一个由让爱做主转入让天气做主的历史转折点。

不用说,正处在这个转折点上的我已经关切地注意到,有关方面说,今年的冬天又是一个暖冬,不止中国的大部分城市如此,纽约也是暖冬。据报道说,那里暖得已令纽约人有加勒比海假期的感觉,这大概是对布什总统拒签《京都议定书》的回报。尽管近50年来中国的暖冬期和寒冬期相继出现,但总的来说,在日趋严重的温室效应下,从80年代开始,全球范围内秋季和冬季的气温都在普遍上升之中。最起码,在天气问题上,全球化是一定要实现的。秋冬偏暖现象据说会对人类健康以及农业生产造成种种危害,但是对像我这样一个极其怕热却又被久困于数个南亚热带愁城的人来说,所谓暖秋或者暖冬,都早已不能算是新闻。比如,10月底的一个下午,我去幼儿园接女儿,回家路上,沈小妹兴高采烈地唱起老师今天教的儿歌:“秋天呀秋天呀树叶到处飞呀飞”……秋天?亲爱的,你在说秋天吗?你好像还提到了落叶,不是吗?如果是秋天,我本来应该领着你愉快地踩在满地的金色落叶上,踏着夕阳归去。事实上,我们此刻却顶着一轮迟迟不肯下岗的似火骄阳,汗流浃背。秋天?哼哼,别说是秋天,就算到了冬天,正在伟大祖国北方萧萧而下的无边落木,仍然厚颜无耻地在广州的枝头上绿着,还什么飞呀飞,飞你个大头鬼啊。

树犹如此,人何以堪。幼儿园严格按照教学大纲进度施教,并不能抹杀广州是一个没有秋天的单调城市这一铁一般的事实,同时也并不能证明广州在近20年里曾经是一个有秋天的城市。20年前我来到广州,两个星期后,我在这里过了18岁生日,接着就在这座“花城”里蹉跎了我生命中的花样年华。比较“身体”的说法,我的青春并不是在这座花城里花光的,而是在这只蒸笼里被活生生地“人间蒸发”掉的。广州的天气,简而言之就是恶劣之极,半年是地狱,剩下的半年略有不同,乃是人间地狱。依据气温,气象学上将每年的12月、1月和2月定义为冬季,不过二十多年的皮肉经验告诉我,这座建造在丘陵里的城市在1月份的平均气温肯定不止官方记录的13.3℃那么低(当然7月份的平均气温更是远远超过了官方记录的28.4℃),13.3℃是什么感觉?我们来回顾一下《三家巷》里的西关美人儿区桃在1925年旧历除夕那天晚上的户外着装:“团年饭刚吃过,区桃换上一件浅蓝镶边秋绒短上衣,一条花布裙子。”整整75年之后,即公元2000年旧历除夕的前一天晚上,我则在同一座城市里一身短衣短裤地等待过年。

直到中年,我依然对少年时代熟读的《雷锋日记》倒背如流:“对待同志要像春天般的温暖,对待工作要像夏天一样火热,对待个人主义要像秋风扫落叶一样,对待敌人要像严冬一样残酷无情。”虽然气象学家声称从1961年到1995年间广州的年平均气温只升高了0.62℃。尽管1961年我还在娘胎里,而雷锋则一如人们后来所描述的那样坐在驾驶室里写着日记。但雷锋若生长在广州并且长期在该地区服役,我深信他就不一定能写出这种被毛主席读后称赞为“此人懂些哲学”的句子来。

住在一年比一年热而且热得无路可逃的广州,近一两年来我已经萌生了在每年6至9月份逃到南半球避暑的念头。但是盘缠算下来也十分可观,正是惹不起也躲不起。相比之下,沈小妹4岁之前在藏猫猫游戏中每每要躲到冰箱里去的提议就显得较为现实主义。当然,比这事更超现实主义的是南太平洋玻利尼西亚岛国图瓦卢政府发表声明,说由于温室效应不断加剧,他们多年来对抗海平面上升的努力已告失败,故已决定放弃这个在1978年才宣告独立的国家,11000名国民将举国移民新西兰。

中年应该不惑,也许根本就不存在什么四季,什么炎凉,甚至除了头顶上的天空,也根本无所谓什么海洋、陆地以及什么国家。置身温室,苦练内功是不二法门。莲池大师说:“畏寒时欲夏,苦热复思冬,妄想能消灭,安身处处同。草食胜空腹,茅堂过露居,人生解知足,烦恼一时除”。消除妄想的同时,更不可生怨,随怨气呼出体外进而冲天的二氧化碳,只会把臭氧层上的那些洞越捅越大。