断裂与飞扬

作者:三联生活周刊(文 / 林鹤)

庄严荒诞的楼梯间

据专门卖房子的人士说,决定价位的,“第一是地段,第二是地段,第三还是地段”。这俗套谅必人人都早已听厌了。在建筑师真心想提高设计品质的时候,虽不至于第一第二第三全都“还是”地段,但它也真是至要一点。为此,旧时有理论家不辞辛苦地从拉丁文引来Genius Loci一词,其本意有点像中国人所说的“一方土地爷”,借以指代“场所的精神”——地段天生的气质。

既惟此为大,地段的优劣就很有说头,碰到平淡无奇的当然可以抱怨,偶遇能激发奇思异想的一地,心痒手痒之际,却不见得必有良策。比如,让你在威尼斯搭间屋如何?定力稍差的,见这三字先就失了平常心,对着草图纸不手足无措才怪。

偏就有一群人,号称Morphosis的一个建筑师事务所,凭着在威尼斯设计的住家,得过业界权威杂志PA的年度大奖。

是加州的威尼斯哎,不是意大利。这个错位一上来就给了我们一个隐喻性的警示:如今不再是圣马可广场和冈朵拉的时代,不要还期待着粗石砌筑的总督府吧。

在后现代时期,回归古典形象是建筑师所谓找寻精神家园的一则惯技,而且是卡通的压扁的变形的丑怪的古典,如格雷夫斯,还有设计了“意大利广场”的查尔斯·摩尔,都擅此道。盗版古典元素,其实如何叠得出古典时期的和谐静谧。在Morphosis看来,置身于这个四分五裂扭曲变形的现代社会,由一座建筑完成全部的审美过程,这种境界已不可及了。

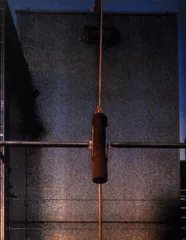

Morphosis强调现实世界的支离破碎,强调建筑也和现实一样,没有稳定的完成状态,而是永远处于生长变化的过程中。所以,他们追求的是建造过程那种瞬息万变的感觉,故意要显示建筑的未完成特性,连滑轮重锤之类设施都留在建筑场地上,好像接下去尚有许多活计等着——事实也是如此,在规划中,还有一个厨房和一个卫生间留待日后再建。

这是一个很逼仄的城市地段,占地不过300平方米,其中一部分还有坡度高差。四邻原有的房子多是单层,白墙,带外廊,鳞瓦坡屋顶,很普通的模样,全无独特风格可以依样画葫芦。塞在这么一个小夹缝里,可以谦抑地低调融入四邻,也可以自居天外来客。Morphosis历来都是诡异至上的,新房子的形象刻意地切断了这一片地段在肌理上的连续性,突兀的一堆沉重茁实的黑灰色建筑体块,却又有突兀的两片白亮亮轻飘飘的遮阳篷布,飞扬在这一片街区之上。

选择建筑材料时,他们用了十分便宜的东西:混凝土、木头、沥青、金属墙板。在四邻的乡土风格当中,这些材料显得簇新扎眼却是廉价,为什么他们不嫌穷酸?

这还是为了追求断裂感造成的张力,不同的质感之间,不同的用途之间,不同的尺度比例之间造成的张力。变化多端的细部差异,小节形式的繁复多样,造就了他们心目中的豪奢,这与古典建筑用少数几种材质造成的华丽堆砌恰是各持一端,背道而驰。现代主义的建筑原则要求形式表现功能,Morphosis对此也要质疑一番,凭什么形式必须和功能有关系?连满足功能要求这一基本点都不再是他们首要关注的焦点,好在,这里的功能并不复杂。换一个角度讲,若只以形式来表现功能的话,功能这么简单的建筑,其形式还能有多少自由飞扬的余地呢。

据介绍,这个房子的主人是“知识分子”。这宏大的名词一露面,更给了Morphosis以作怪的口实。书房自是必不可少,在顶层晒台浴着加州灿烂的阳光,是不是愈能激发灵感和玄妙之思?

且慢,这是大街上售楼书的套路。真正的哲人,据说,需要冥思,需要沉下去,沉下去,静静的。

书房放在了半地下层的位置,深埋在阴阴的屋子根部,透过窗户看得见外面的草坪与视线齐高。这等沉静,仿佛是回到了中古时期乃至于更早,读书人必固守象牙塔的时候。

这房子没有显眼的入口,在墙缝里悄悄地开了一扇不当不正的门,来者得侧身进去。这才是真的“结庐在人境”,才是真的“隐于市”。一层的空间是一个贯通的大厅,它不但贯通了大部分的首层空间,还贯通了二层将近一半的空间,形成了一个轩朗高大的空心内核,这“虚”与“松”,和整个建筑外观上的“实”与“紧”恰成对照,颠覆了内外相符的经典法则。

从首层大厅仰视吹拔空间以及屋顶的天窗和遮阳篷

几种不同材料在阳台栏杆处碰撞在一起,显现构成之美

楼上。惟一的卧室占据了二楼的全部实地面积,一道顶天立地的整面墙也没有,割不出封闭的一间屋子来,和楼下大厅也就串成了—体,可见主人立志绝对独处,不许来客萌发留宿的妄念。一道半高的隔断白墙遮蔽了卧具,顶上几根黑色的金属杆件完成虚化的空间分隔示意,旁边则是白色的吹拔栏板加上黑色的金属扶手,与头顶的杆件遥相呼应。在二层这一虚一实的两半空间顶上,各自有一个相当大的天窗,抬头看得见户外高耸的椰子树,金属隔栅上,有白色的帆布遮阳棚,飞在和煦的椰风里。

在首层大厅最深远的尽端处,是室内最漂亮最具有装饰性的地方。上楼是卧室,下楼去书房,都必经过这里,楼梯,当然啦。古怪的一点是,就在上二楼的半路上,供着一个奇异的摆设。

一般来讲,楼梯空间总是设计师心爱的角落,因为这里功能单一技术简单又充满变数,一百个楼梯间就许有一百种不同的处理手法。它是用来沟通上下层空间的,经常能打破水平流通的呆滞沉闷感,介入一丝纵向漂浮的动态。而且,楼梯的踏步、扶手和栏杆,都充满韵律感踩着一咏三叹的节奏,更可以添加各各不同的装饰细节,定位室内的装饰主调。

在这个威尼斯住宅里,楼梯空间的装饰性比一般的预想还要夸张得远,根本就是一幅装置艺术的作品。

楼梯的扶手和栏杆都不见了。在它与首层大厅接壤处,立起一道中轴对称的隔栅。反复重复的小正方形组成的隔栅,分割线有粗有细,材料也分成颜色、尺寸和质地都全然不同的三种,且其受力状况也各自有别。竖向的立杆是受压的,竖向的细索是受拉的,而水平的横板则是两端悬空的。透过这道隔栅,看得见楼梯的踏步,从对面大片明亮的墙面上悬挑出来,居然没有立板。就只是一级级上铺灰色毡子的水平薄板,漂浮在隔栅背后的空气里。

正对着隔栅轴线的上方,墙面上端端整整地开了惟一的一个洞口,它那份端整劲儿分明强调着这洞口里面的空间具备着重要的地位。在古典的建筑语法里,这里应该是一个庄严的壁龛,何况,正对着这个洞口,更在外墙上端端整整地开了一个正方形小窗,用自然光再度强化了这条轴线。但是,虽然要透过隔栅,越过梯级,有些欲说还休的含蓄,我们还是可以清楚地看见,雄踞在这条隆重的(悄悄透露给你,这也是整个屋子里惟一的)轴线端头的,分明是——一个小小盥洗台。真是可惜了的,Morphosis还是早了十年,今日的艺术家在这个位置上,一定会极端地干脆放上一只马桶或者浴盆,好把行为艺术推到最触目,或许,还可以在马桶上塑一个真人尺寸的模特呢。

这样和古典秩序大开玩笑,正是建筑上的后现代主义风格之后更进一步的颠覆行为。这个住宅的颠覆程度还未必称得起解构主义,毕竟,它过于逼仄,容不得建筑师放胆浪费许多空间,大量创造出结构功能形式皆不合情理的荒诞角落来。甚至应该说,整座建筑的结构体系相当简洁合理。然而在楼梯半截上展览着这个隆重的盥洗台,形而下的行为被聚光灯烘托着,读书冥思的地方倒是埋藏地下,这哪里是“知识分子”所堪为——倒也难说,或者,这正是今日“知识分子”或者亚福柯们乐此不疲的颠覆质疑之举? 建筑空间艺术建筑