生活圆桌(172)

作者:三联生活周刊(文 / 思芜 手足无措 何冬梅 邹波)

周末,我们堵在路上

思芜

2001年12月7日,北京,前所未有的全城大塞车,从午后持续到次日凌晨。这天我不知动了哪根筋,脚蹬长靴身着丝袜和齐膝裙,美丽“冻”人。下午3时,122台已被打爆,我的手机变成热线。朋友们有在三元桥和滑坡作斗争的;有在四环路上睡了一觉又一觉的;有撞了别人又被别人撞仍继续奋勇前进的。更糟糕的还有在乡间野路开锅的,车上只有两颗糖果状的牛肉干和三支烟,手机打得只剩一格电。感谢老天爷,我差点搭他们的车,那样的话非冻出人命来。我在温暖如春的办公室,喝着枸杞菊花泡绿茶,站着说话不腰疼地劝这帮快要疯掉的人:请尽情地享受这甜蜜蜜的天空飞舞着的雪花吧。

下午5时我踏上班车。京昌高速公路封闭,只能走辅道,到这时我才恨不能找个墙角抽自己的嘴巴。我们翻山越岭穿村庄进野地,甚至为了20米的路途,从加油站里绕进绕出。班车走走停停,一点一点往前蹭。透过车窗往外看,高速公路上的石墩成了男士的天然公厕,大家看得津津有味,有人小声道:这么看人家尿得出吗,拉上车窗帘留条缝看吧。我真是禁不住诱惑,下午洋洋自得喝的茶开始让我坐立不安。我邀请有此愿望的同事一起下车,在老乡的指引下找到一个厕所,它的土墙上居然有WC的洋文标识,让我倍感惊喜。待进去后才发现它竟然是一个露天厕所,我觉得冒着零星小雪,看着星空上厕所未尝不是一件浪漫的事。

车上的人陆续抗不住了,只要看见路边有亮灯的地儿就闹着找厕所,这时我担心起二环三环四环上我的朋友,他们可都是些文明人啊,要是内急了总不能站在某某环路的制高点上往下嘘嘘吧。车上的人们上了四趟厕所买了两回吃食,从饼干到鱼皮花生到芝麻火烧,路边的店主带着兴奋的表情说,多来点吧早着呢!我们吃了睡睡了吃,车里的磁带被扒拉出来,居然听到《射雕英雄传》和陈百强的《一生何求》,在昏暗的车厢里倒也勾起我年少无限的往事。

晚间10时我们终于以蜗牛的速度爬进城,谁知刚出虎穴又入狼窝,四环路宛如一个巨大的停车场。我在亚运村换上私家车,在一番决策之后我们决定弃四环奔中轴。事实证明我们的决策有多英明,尽管我们在夜间11时边打哈欠边吃晚饭我也觉得自己是个幸福的人。后来我被告知:那天夜晚全城的司机在堵车,全城的人们在走路。从安贞到和平街的那段路还兴起新的职业,推一次车30元。据说小奥拓们见坡就上尽显英雄本色,倒是奔驰宝马让推车人到了凌晨还乐不思蜀。打电话的人都带着点幸灾乐祸的喜悦和打破常规的一丝快感。

养病毒

手足无措 图 谢峰

我的一个朋友有个比较特别的爱好:业余时候养电脑病毒玩儿。他那台奔腾166MMX的古董电脑里豢养了几百个电脑病毒的样本。可奇怪的是,那台机器虽然狂慢无比,却从来不死机,更不崩溃,我只能把它归纳为毒毒相克的功效。这位朋友性格腼腆随和,可一见他总不由自主地联想起《天龙八部》里的星宿老怪丁春秋,很让我有点敬而远之。

前几日见到此君,问他最近毒养得怎样了,不料他叹了一声:现在的毒没什么意思,不养了。这话于我心很有戚戚焉呢。在我看来,所谓“好病毒”必须满足两个条件:一要闪耀着智慧的火花,二不得产生致命破坏。可现在的病毒正好相反,只见花哨和凶狠,就是不见好玩。

阿西莫夫在他的有名小说《啊,机器人》里,写一个家伙只用一个简单的悖论就把一台超级电脑折磨得发了疯,那该是多么有快感的事情啊。在现实中初次邂逅病毒是在80年代末,那时我还是学生。电脑机房那台教师专用的286染上了毛毛虫病毒,每次开机都要先等那个红头绿身的胖虫虫慢腾腾地从屏幕上爬完一遍。我们那个从日本归来的老师在忍受了半个月后终于忍无可忍,据传说用了两天两夜时间分析病毒特征,最后把毛毛虫干掉了。那位老师算不算得杀毒软件的先驱者之一,这里按下不表,我要说的是在那遥远的DOS时代,一只鲜艳的毛毛虫带给我的新奇快感无异于第一次看好莱坞大片。

不过好病毒现在还是越来越少了。只有尼姆达还比较让人欣赏,因为它突破了以前病毒传播途径单一的缺陷,不但会通过自己的邮件引擎向存储在邮件程序里的地址发送,还会扫描IIS服务器寻找已知的弱点并发动攻击,更会寻找局域网的共享磁盘来自行安装和扩散。这说明尼姆达的发明人还是具有天才头脑和创新意识的。不过这个病毒还是过于恶性。求职信病毒的手段大同小异,先博得你的好感或吸引你的兴趣,然后伺机下手,这样的东东真是没法叫人瞧得起。

有个程序员间的问答是这样的:“那些好的电脑程序员都干吗去了?”“他们都设计病毒去了”;“那些好的病毒设计者都干吗去了?”“他们都当黑客去了”;“那些好的黑客都干吗去了?”“他们都进安全部门了”。这说明了病毒质量下降的原因。现在市面上能见到的病毒编写者,我猜绝大部分是学校的毛头学生,写点电脑病毒权当做课外习题,同性同学的尊敬和异性同学的崇拜就是编写的动力。现在大家都在忙着挣钱,除了学生谁还有这么多闲功夫呢。看来这病毒领域也存在人才流失问题。

闲话第三者

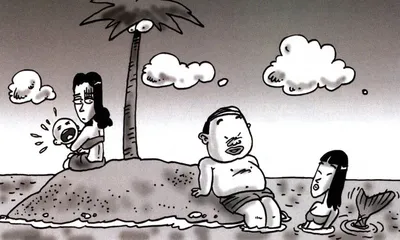

何冬梅 图 谢峰

一时间女第三者们来势汹汹,她们隐藏于暗处,随时随地向逡巡已久的猎物发出致命的诱惑与攻击。这群人以年轻漂亮的小妖精居多,热爱金钱,有强烈的出人头地的愿望以及百折不饶的虚荣心与进取心,深谙英雄难过美人关之道,间或有那么一两个受过高等教育的,那一个更字了得,玩弄她人老公于股掌之中。

见过几个活生生的例子。其一是悲惨型:某女记者那刚刚熬出头的老公被一个跳舞的小天鹅死缠住了,两人双栖双飞形同夫妻,真真是正室守偏房,野鬼坐正堂。女记者痴心不改望断秋水不见老公回头,一个人枯守空房独自养育10岁的儿子。儿子受不了女记者祥林嫂般的悲戚之状,倒对难得回家一趟出手阔绰的父亲极其亲热。女记者打算一路走到黑,誓死保卫形同虚设的家园。其二是潇洒型:面对为你老公付出真情的未婚女子你会如何,晓之以理动之以情是行不通的,手拿发卡去人家单位大吵大闹划破第三者的脸显然不是女律师能干得出来的事情。最好的办法是睁一眼闭一眼由着他们暗渡陈仓。潇洒的女律师还利用手中的关系弄了一张假离婚证,以证明自己的老公如何热爱第三者。最后,智慧到底占了上风,第三者黯然退场。真的不是我不明白,实在是这世界变化太快。其三是果敢型:一个农村来的小丫头片子,用女商人的话说,脖子上的泥还未洗干净,就敢开着她老公的大奔来别女商人的奥迪。这位姐姐说了,没有猫儿不偷腥,只是您回家的时候把嘴擦净,挂在胡须上的鱼刺给摘掉,如此明目张胆实在是气焰嚣张。尽管四十出头还为其添子但也毅然放弃,姐姐说明知挣扎无益便不再挣扎,执著也是徒然剩下的便只有舍弃。

作为女性旁观者,我告诫自己不要自讨苦吃。纵观以上各位惹事生非的老公,要么是有钱的大款要么是搞艺术的工作者(尤以此两类人居多)。要理解体贴男人,面对前仆后继的美女有几个大款能成为柳下惠?对于搞艺术的就更要理解万岁了。譬如毕加索,虽然身材矮小但两眼如炬,能让眼前的纸片燃烧,除了弗朗索瓦哪个女人是他的对手?艺术家为了创作的激情,必然要从一个女人走向另一个女人,除非你愿意为拯救艺术拯救天才拯救大师而献身,或者你自己就有一种从一个男人流浪到另一个男人的本事,那叫棋逢对手将遇良才。

女性除了要像孔雀爱护羽毛一样孜孜不倦地爱惜自己,还要有自信,尤其对那些有波无脑的美女们。

被禁止的华尔兹

邹波

2001年12月1日夜,《风流寡妇圆舞曲》在北京东城的“世纪剧院”里回荡,外交官丹尼罗搂着银行家遗孀汉娜轻轻旋转,像团微暗的火,从舞台的一头烧到另一头,光线是橘红的。这无疑是整部轻歌剧中最近于性描写的场面,它位于第二幕的中后部,情节发展到这里,已如一朵饱胀的雨云,那华尔兹除了象征汉娜与丹尼罗的性爱,不会再有任何歧义,尽管它如此抽象……我从未想到,约翰·施特劳斯的圆舞曲竟被弗兰兹·莱哈尔用于如此香艳的段落。

“如果你想看得过瘾,看个仔细,不要听弗兰兹·莱哈尔的歌剧,要看米高梅的电影。”1925年,当越来越多人在歌剧院里感到枯燥乏味,米高梅电影公司正是这样吹嘘的。电影语言看起来至少将这一精彩的性冒险故事从刻板的歌剧里解放出来,编剧将歌剧《风流寡妇》的第一幕(即“引诱”部分)的情节复杂化了——丹尼罗对汉娜的进攻过程变得曲折而惊心动魄……

亚力山大·索尔仁尼琴认为“对新奇无休止的迷恋”是20世纪的“劫难”,由于这种迷恋,“在传统与创新之间的那种不可缺少的平衡,不断遭到破坏。”-1925年的米高梅公司显然还陶醉在对电影这新的艺术表达方式最初的迷恋和自大里——在弗兰兹·莱哈尔的原作里,约翰·施特劳斯的《风流寡妇圆舞曲》本是整部歌剧的音乐灵魂,但据说,电影《风流寡妇》的导演斯特海姆一度想将这段华尔兹替换成真正的床戏,后由于演员的集体抗议才作罢。

然而,这种折衷的结果是古怪的:斯特海姆迫于无奈,将歌剧的表演形式保留在一部无声电影里,所有的观众在引吭高歌的演员面前都变成了聋子,从沉默的画面里,他们一定会发现那些失去了声音的动作多么苍白可笑……

自“菲兹杰拉德时代”以来,按此粗暴的创作观造成的电影,很少有能让你真正看上5遍的,但对于另一些曾经不朽的人类艺术,即使在今天,仍然在持续着它们的不朽。为什么这样的艺术品对于普通人有着持久的吸引力?因为,在这些艺术品里,总有些永恒的东西,帮助普通人克服最简单而消极的情绪:厌倦;也正是这些东西,使我们对美好事物的爱持久。

对我来说,米高梅电影《风流寡妇》与弗兰兹·莱哈尔的轻歌剧《风流寡妇》关键的差别就在于:尽管,我们谈不上真正懂得歌剧,甚至连对白都听不懂,我们几乎只是冲着那首优美的华尔兹而来的——但这差点被斯特海姆禁止的音乐,恰好是莱哈尔为自己作品安排的一个神奇出口,通过这一出口,艺术与普通听众得以沟通。 第三者风流寡妇