谁为全运会买单

作者:李鸿谷(文 / 李鸿谷 记者 李伟)

九运会主会场——奥体中心,在市区东郊,投资12亿元,占地30万平方米,座位80012个(王艳 摄)

刘清早的电视转播权买卖

46岁的刘清早身材有点发福了,但看上去仍然可以让人猜想他作为运动员的生涯。70年代十项全能出身的刘清早,去年从湛江潜水学校校长的位置,调到广东省粤兴有限公司任副总经理,最重要的任务就是卖九运会的电视转播权。接受记者采访,刘自述自己的经历时很强调“做过国家滑水队、皮划艇队领队”,即使有“领队”的辉煌,在与中央电视台体育部谈起转播权来,这点“身份”基本不能证明什么。

因此背景,刘清早对这一谈判的叙述特别津津有味:

(当时中央电视台已经出价300万元购买电视转播权与报道权)。

“我问(央视谈判者),亲爱的领导,你能不能告诉我为什么出这个价?回答说,亚运会我们才出了250万的转播费。我又问,全运会的转播权是头一次用现金销售,你们定价的依据是什么?对方回答说按经济条件与广告收入,这时,他们反问我,你认为定价依据什么呢?我说,全国版权只卖给你中央电视台一家,正常的价格应当是其他省市电视台购买费用之和。”

刘清早的出价是450万元,结果竟成交了。其实刘的底线是400万,显然这是一笔特别成功的交易,刘总是乐颠颠地跟记者叙述其中细节,“中央电视台体育部主任马国力跟我打赌,九运会转播权如果能卖到700万,他给我开奖金。”坐在刘清早车上,他又想起了一点细节。车后就挂着他的西服和洗漱用品,总是急匆匆,这也确实是他的现状。目前各种报道说九运会电视转播的收入超过了1000万元,但在记者的反复追问下,他说自己“实话实说”,“我们卖了800多万元”。

刘清早并不是没有考虑过失败,不仅他,还有为九运集资而专门成立的粤兴公司很多人,在最初时期,“曾想过可能没有一家电视台来购买”。由于有了现在的800多万元的收入,刘说起来当时也底气十足,“即使没有一家来买,也不怕,我们有广东卫视啊,他们可以上星转播全运会。”

在悉尼奥运会中,电视转播权卖了7.89亿美元,占组委会收入的42%,电视转播权如何出让、作价多少是衡量商业运作水平的基本标准。“但转播权一直是中国体育圈的老虎屁股”,广东电视台体育部总监制李少连告诉记者,1999年中央电视台和国际管理集团为了转播甲A联赛一直谈到了比赛前一周,“实际上那卖的也不是转播权,而是采访证,电视台得到的是把转播车开进体育场的权利。现在转甲A谁不是开着转播车全国跑?”但刘清早要做的是,“卖不带台标和呼号的公用信息”,这是电视转播权;除此还有电视报道权,也即电视记者带机器来采访,必须付费。其实,1997年上海的八运会,电视转播权即开始出售,不同的是,当时是以贴“广告时间段”来完成交易的。按刘清早的说法,“这是电视转播权销售最初始形态”,而他要进行的销售是“现金交易”。

刘清早回忆说,他们最初定下的规则是,无论如何,一定要卖,可以就地还价,可以打折,但不能免费。国家体育总局宣传司司长刘光春告诉记者:“过去外省来协助东道主制作电视节目的,一般是不再收取他们的转播费,但这次改了,来协助的,我们支付其费用,但你要转播,对不起,请付费。”

刘光春对这一显得严苛的规则解释说,“这是按‘奥运模式’进行的,我们必须开始接轨。”但是,“接轨”的具体操作者刘清早,在其更真实的操作过程中,便远没有他更爱叙述的与中央电视台的谈判那样简单了。去年下半年,刘清早曾把全国分为北京、上海、成都、武汉四个大区,每个区跑过去做推介。然而刘清早却遭到了地方台的集体抵制,“场面最冷清的是武汉,只来了4家电视台,听到最多的是风凉话——‘李长春没钱就别搞九运会’”。

由于不交费无法得到采访证,这一强硬的措施促使各地意欲转播的电视台不得不就范,最后统计,共卖了27家电视台、10家广播电台。但既然是买卖,刘清早说,“你必须得承认别人有权利不买”。在“不买”之列,最为著名的是中央人民广播电台。

商业运作的平台

粤兴公司以及刘清早,在电视转播权与现场采访报道权的定价上,确实有一套自己的计算公式:1999年该媒体的广告收入;该媒体的受众数量与层次;该媒体所在省市的GDP水平和体育水平。首先将这四项指标分别都作了一个排名,然后选择出四项指标都在前10位的(后来选出9家),随后再依次往下一档选择。如此排序,最终得出全国电视媒体实力与条件的四个档次,据此来制定各地电视媒体的定价水平。

刘清早叙述说,实力与条件排第一档次与第二档次,如果拥有同等权力的,价差为8万元;第二档次与第三档次的价差为5万元;最后一个档次,即第四档次,即议价,但“决不无偿”。

全运会还要办下去,江苏体育局局长孔庆鹏举起了第十届的大旗(方迎忠 摄)

看起来,第四档次的收费,对刘清早而言,只是“意思意思”而已。刘告诉记者,他们向新疆的出价是5万元,与第一档的北京相差有5倍,但新疆方面仍认为高了。刘清早说他们可以向组委会申请降价,“而我就能代表组委会,新疆最后说他们只能出2万元,我说OK,就这样定了。”刘清早最后解释说,这是“扶持西部地区政策”,不过,扶持归扶持,商业仍讲规则,刘说:“既然少交钱,来的记者名额就要有限制,比如新疆就只能来两个机组的报道人员。”

刘清早是粤兴公司的副总,这家公司的全称是“第九届全国运动会粤兴有限公司”,全面负责九运会集资的商业操作,直属九运会集资委员会。离开广州前,公司负责出口贸易的黄嘉海送记者去机场,半开玩笑地说,“九运之后粤兴就关掉了,到时可能就下岗了”。

粤兴公司是九运会的直接衍生物,有着极强的政府背景。公司成立于1999年6月28日,省委秘书长程良州亲自任董事长,省体育局局长董良田任总经理,副局长田新德任副总经理。所有人员都聘自另一家官办企业——广东省体育发展有限公司,该公司的两位副总黄灿新和刘清早调任至此做实际的一、二把手。

黄灿新以前曾是广东省短跑运动员,身体结实;他自称来粤兴两年内,体重由93公斤掉到了现在的75公斤。“这是政府给我们的惟一一项政策”,黄灿新给记者出示了一份“粤地税发[1999]209号”的广东地税文件:该文件免去了粤兴公司的企业所得税与经营所得税。黄一再强调,九运会没有“政策性集资”。

黄手中的资源只是一张纸——《中华人民共和国第九届全运会筹备委员会授权书》。授权书“言简意赅”,正文只有81个字,对于权力界定只是短短的一行字——“第九届全国运动会粤兴有限公司负责九运会集资工作的统筹管理,并为九运集资(包括专有权捐赠等)惟一经营机构”,具体的权利则语焉不详。实际上仅在一年前,2000年10月30日筹委会才下发了一个公告和四条规定,逐渐廓清粤兴的资源与业务范围:拥有名称、会徽与吉祥物使用的审批权并统筹经营九运的所有广告;但最重要的电视转播权的经营仍没有明确的说法。“我们很长时期内都不知道自己手中究竟有多少资源。”粤兴公司广告专利部部长张大宽介绍说,“曾经请过两家资产管理公司来评估,也没有结果,广告牌的数量,值多少钱,在卖之前心里都是没底的。”不过粤兴由此开始搭起了清晰的职能部门:广告专利部、社会捐赠部、旅游接待部、文体活动部,招商工作全面启动。赛前最大的一次活动是别克赞助的火炬传递活动,“上面给的任务是1380万,为什么是这么多我也不清楚。”刘清早回忆说,“文案的开头是这么写的,‘敬请留意,您只需要在中央台28分45秒的广告赞助费就可以得到下列回报’,这些回报我写了3页纸。半个小时就谈成了。”最终粤兴拉到了1000万元以上的特别赞助商六家,包括:富士胶卷、可口可乐、统一集团等公司。

“业缘体育”还没有取代“地缘体育”;金牌榜也是政绩的一个方面(Reuters/路透)

九运会开幕式的门票卖了近3000万元,闭幕式却只有彩排票(cnsphoto 供图)

过程并非说得那么轻松。2000年11月粤兴找来了克顿咨询公司作为广告合作者,克顿是盛世长城广告公司的子公司。“我们从去年11月开始谈合作,直到第二年春节才谈成,一共谈了3个月。”项目总监蒋成光说。克顿发现粤兴手中的资料几乎为零,“最简单的,我们想知道,有多少奥运明星会参加比赛,小美人刘璇会不会出现,有多少家电视台会转播,中央电视台五套的‘八运’收视率、奥运收视率是多少?”实际上这些信息粤兴公司也很难拿到,蒋成光很快发现他面对的并非单纯的商业机构,而似乎更接近官僚体系,他的工作组打了无数个电话给各省的体委、体育局,所获甚微。粤兴公司的另一个合作者,为九运会的报道者提供公用信息的广东电视台同样也不太愉快。“转播权是粤兴卖的,但我们却备受指责。”李少连说,“按照国际惯例,赛程两三个月前就该拿到,而我们一个礼拜前才拿到,各地电视台都无法安排节目拉广告;实际上很多来采访的记者,两天之后才拿到采访证,不得不在宾馆看转播。”

广州体育学院的谭建湘教授曾非常深入地介入过粤兴公司的运作,他在承认粤兴努力在搭建一个商业平台的开创性工作同时,也指出粤兴公司的非专业(经营)背景,因此而对大型赛事广告效应期认识的差异。谭建湘分析说:“大型运动会的广告是前效应,也即越早开始运作越有升值的空间,但粤兴公司却认为是后效应,即越接近比赛时间越有价值。”这种批评,即使粤兴公司的副总经理刘清早也坦承,“我们确实开始的太迟了”。不过,何时正式开始集资的商业化运作,实际上并不是粤兴公司自己能够确定的。

并不容易做的蛋糕

拿了全运金牌后,41岁的王义夫终于可以退了(张伟清 摄)

对于此次集资的商业化运作,黄灿新有一个新颖而简单的形容:“找几个师傅来做一个蛋糕,品牌就是九运会。”但实际的情况是,师傅的能力如何倒是其次的问题,这个蛋糕并不那容易做。

广东电视台的陈淮被分配去中山转播柔道比赛,事后证明这是最苦的差使,“每天早上9点开始比赛,中午12点应该结束,但总是拖到两三点钟;随后再进行下半程,五六点钟才能收工,从16日到19日,一共四天。由于引入了申诉制,比赛不停地被打断”。女子3分钟男子5分钟的比赛时间动辄就要半个小时、一个小时,关键时刻教练就会数出2000元递到裁判席。柔道竞赛委员会副部长宋长久数钱的解释有四点:第一,场上尽管有九名执法者——三名裁判、三名仲裁、一名裁判长、两名监督——但比赛激烈,难免出错;第二,是感情因素,考虑各地体委都有压力,都想完成任务,第三是加强监督,避免黑哨;第四,给教练们一个学习裁判规则的机会;收2000块钱只是为了设置门槛,避免滥用。

华南师范大学体育系博导卢元镇却无法接受这样的画面,“有没有考虑观众、考虑市场?泰森和霍利菲尔德打得正欢,却要把两人拉开,进行申诉和仲裁,可能吗?而拳击可是最赚钱的体育产业。”“现在问我谁得了冠军,我都不知道。”

11月25日,九运会的最后一天,记者终于约上广东省体育局副局长田新德。对于商业化运作这个话题,满脸疲惫的田新德其实极其不愿意进入,虽然他是九运会集资主体——粤兴公司的副总经理,而且在省体育局分管财政。“我们开了这个头(电视转播权收费),得罪的人太多,特别是你们记者,对我们都没有好话啊!”对于集资的商业运作,田新德遣词造句十分谨慎,他说“只能说我们为未来的大型运动会集资的商业运作积累了一些经验。”

记者与另一位专业人士,江苏省体育局副局长殷宝林讨论目前中国大型运动会,比如全运会电视转播权价格偏低的原因时,殷给出了两个字的判断:“垄断!”即使谨慎如田新德,也说,“如果真的按市场规律来运作电视转播权,相信能达到几千万元的收入”。曾经是1999年西安城运会集资部主要负责人的杨又明在接受记者电话采访时,解释当时的城运会为什么没有进行电视转播权收费,“如果收费,中央电视台不来了,怎么办?花了这么多钱的一个大型运动会,没有中央电视台宣传,特别是开幕式闭幕式,不可想象”。

杨又明对此更深入的解释是:“宣传与商品,多少有不同之处。”同样道理,刘清早解释说,此次转播权的出售,既分全国版权,又分地方版权,地方版权又分有线与无线,这种种选择都是为了“让更多的媒体宣传全运会”。但如此一来,“产品本身彼此有交叉与覆盖,市场上肯定卖不出好价格”。多数接受记者采访的体育局官员,在叙述“奥运模式”的电视转播权时,都说“别人是通过竞争,只卖给一家”。

这样的销售方式,对于刘清早们,没有收到足够想要的资金,而对于付足了费用的那些电视台呢?李兴计算的结果是,“也亏了”。

湖北电视台购买公用信息的转播权花了10万元,同时来了4个机组的现场采访组,每个机组5万元,加起来30万元,除此还有租演播厅、光纤传输,以及20多个记者的食宿交通等等。李兴说他们的预算是60万元,但全运会报道的电视广告只卖出去了50万,“怎么算都亏”。这笔账,在他们来广州前就算清楚了,所以,“我们走之前,向分管我们的副省长打了报告,要求省里面补贴30万,帮助我们完成全运会报道。但好像现在也没有批”。李兴坦陈,“开始时候,我们好几家电视台也商量过联合抵制这次全运会的报道,但这是政府行为,无法抵制。全运会是政府办的,粤兴公司也是政府的公司,我们电视台的报道也同样是政府行为,当然并不是说,政府非要你报道不同,但多年的惯性就是这样。”

也有不愿意妥协的。中央人民广播电台就因为转播权收费问题,而拒绝报道全运会。

中央人民广播电台体育部的一位负责人在接受记者采访时非常直接地明确表示,“国家的广播公司不跟一个公司讨价还价,国家广播公司采访不需要经过一个公司的批准。关系弄错了,(我们报道)是政治任务。”这位负责人在解释“政治任务”时说,“全运会是国家的事情,是政治任务。开幕式闭幕式转播,因为党和国家领导人出席了,才转播的,它不是商品”。

据透露,粤兴公司最初传给中央人民广播电台的报价是8万元,但体育部的这位负责人说“后来降到了2万元”,他强调,“这其实不是钱的问题。别人说我们太抠,舍不得交这笔钱,不是这个意思。我们开始计划40个人来报道全运会,预算为50万元,报告都打了上去。但后来碰上这么个事(转播权收费)。”

这位负责人向记者解释说,奥运会的广播记者报道,如果不用组委会提供的设备,可以走文字记者的报道方式,文字记者的报道是不交费的,但这次全运会好像没有按这一“奥运模式”操作。他坦称:“奥运会报道,中央人民广播电台是由广电部统一交了费的,但奥运会与全运会不是一回事。”

不过,全运会接近结束的时候,中央人民广播电台的记者仍然到了广州的全运会赛场,国家体育总局宣传司司长刘光春向记者解释说:“中央人民广播电台与全运会组委会都接到上级通知,指示必须转播全运会闭幕式。”

几个“师傅”首次按规则做蛋糕,不容易的地方还有,他们只有卖的权力,却难有监督的权力。记者在粤兴公司采访张大宽时,他的办公桌上正好有一台传真机,一个半小时的采访,见到两份发给外地电视台的警告信,因为他们未买转播权,却仍然在转播九运会。刘清早解释说,他们委托央视的调查公司监看各地电视台,但发现了不遵守规矩的,也只能发发传真,然后将名单交国家体育总局。未来的大型报道,这些违规的电视台将在诸如出国采访名额等条件上受到限制,除此也无他法。

传统的变与不变

广东省体育局局长董良田在11月22日的集资工作新闻发布会上报告说:九运会集资超过2亿元人民币,这个数字并不包括各赛区及体育彩票的集资。

很难对这一数字进行评判,所以,即使广东省副省长许德立在说起集资工作时也只用了“首次出售电视转播权”与“取消政策性集资”。因为这一数值,许德立解释说,“单纯从数目上看,甚至比广州在14年前举办六运会时还低。“这种分别就在于有没有政策性集资”。

“1987年的六运会也在广州,大概是1984年,省政府专门搞了一个集资的现场办公会”,张大宽向记者描述当年的场景,“主管体育的副省长亲临现场,给省里的大企业打电话,叫厂长、经理们来,一个一个地分配任务——认捐多少钱;当时是计划经济,工厂的利润、产值省里一清二楚。”张大宽办公桌的后面就是天河体育中心,这座六运会的主会场就是摊派盖成的。

4年前八运会的集资又是另外一种形式,“主要来源是政府给组委会的特殊政策。”黄灿新说,“比如可以免关税的进口汽车、原油,征收过路过桥费。”记者从克顿咨询公司拿到的八运会分析材料显示:总集资7.34572亿元,其中政策性集资为4.10429亿元,占总收入的55.87%。这种政策包括:收取大桥、隧道费、印花税、汽车牌照、新闻单位广告、高价广告以及机场建设费。实际的企业赞助只有1.14624亿元,占总收入的15.6%。当年经营八运会的上海东亚公司也随着比赛的结束,完成使命成为往事。

大型运动会的资金缺乏是常态,而利用政策性集资来完成大型运动会同样是常态。负责西安城运会集资工作的杨又明举例说:“西安城运会的政策性集资主要来自两个方面,新购车辆,以车款的2%为城运会集资款;而车辆年审也有一笔费用是城运会集资款。这两笔费用也有一个分配的问题,大头当然归城运会组委会,但相关部门也会从中分配一部分。”

广东省体育局副局长田新德解释说“省里在研究九运会后,有一条非常明确,即坚决不给政策性集资的可能,完全走市场的路子。”因此,从某种意义上看,九运会的集资开始步入相对“纯粹”的商业化运作。

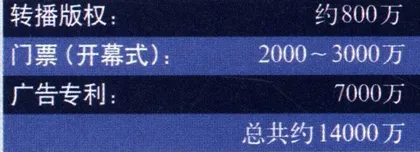

但是,田新德明确指出:“全运会与奥运会不一样。任何一个国家的运动会,都不可能用商业运作的方式完成。集资只可能是弥补不足,而不可能是主体。”他甚至透露说,有些场馆商业气氛稍浓,有关人士都不高兴,因为“(全运会)是用纳税人的钱,为群众服务的”。田举例说,“全运会的比赛项目——激流回旋,场地只能容纳1.8万人,但进去了2万人,我们也没有卖门票。”粤兴公司所能经营的门票只有开幕式和闭幕式两项,开幕式的收入是两三千万,而闭幕式却没有卖门票,“一万多个座位是能满足到场的领导,这是一项政治任务”,黄灿新说。全运会的传统,变与不变同样引人注目。

体育比赛总是伴随着挥之不去的裁判问题、兴奋剂问题等等(杨世忠 摄)

1959年,首届全国运动会揭幕,此后全运会逐渐成正常系列,中国体育形成了以省市为单位的体育训练竞赛机制。华南师范大学教授卢元镇向记者分析说:这一机制也形成了以地缘为主的体育文化意识。时至今日,“中国各区位之间的竞争,没有直接的比较,而以金牌数、总分量排名的全运会,正好发挥了自己在区位比较里的‘排序’作用,因此受到各省市空前的重视。”谭建湘说,“在中国,目前单纯用市场方式来办全运会,也无可能,政府必须介入。无论主办、承办,都是政府。但政府行为与商业行为并不矛盾。”

全运会之“单”

黄灿新办公室座椅的后墙上,贴着两大张年度工作日程,今年12月的那一档里,除了“总结”两个字,就是“上交”。这一系列工作完成后,粤兴公司的使命也就算结束了。黄灿新介绍说,他们的集资任务,最后除去成本,算出净利润,如果超过最初定下的目标,他们的上级公司,也即广东省体育发展总公司,将会得到一笔奖励资金,而其余的全部集资款,则当然要“上交”。目前由于工作尚未完全结束,所以无法得出最终粤兴公司的利润清单,但惟一可以肯定的事实是,扣除成本后,其“上交”利润,不会超过2个亿。从现金的角度看,黄灿新们所经营的,是全运会最主要的收入,支出呢?

江苏省体育局副局长殷宝林,在江苏省与国家体育总局签署第十届全国运动会委托承办协议书的下午,接受了记者采访。他为记者算起了预算中的十运会,估计全部场馆投资可能会达30亿元,而按四年一个全运会的周期来计算,运动队正常情况下,投入是3个亿,江苏自己承办全运会,估计会再增加3个亿的投入。

一般而言,承办一次大型综合性运动会,将会有下列开支:第一,场馆建设费;第二,城市基础设施建设费;第三,承办经费。

广东省副省长许德立就这三项开支,向记者给出九运会的明细表是:

“场馆建设费,全省全部加起来约40亿元。财政投入采取的是分级负责的办法,‘谁建设,谁投资’。省一级财政投入为18亿,15个市投入约22亿。广东省只对阳江、汕头进行了个别补助,每个城市约千把万。城市基础设施投入,很难统计,但广州市四年间约投入620亿元对城市进行改造,资金来源,省里按每年10亿元,提供三年的资助,其他由广州市利用贷款或用自留资金。办会经费,国家几十年一贯制,对承办全运会的地区定额补助8000万元,由财政部与国家体育总局支付。广东曾申请提高资助的额度,但未获批准。除此,全省的承办经费为3.45亿元。”

记者按照江苏省体育局副局长殷宝林的计算方式求教于田新德,广东在承办全运会的这一个四年周期里,将额外支出多少经费,这位分管财政的副局长迟疑再三,报出的一个数字是,“2个亿”。很显然,这并不包括运动队正常的支出。不过,田新德说,承办经费还没有最终计算出来,可能还用不了3.45亿元。

记者11月25日等待采访田新德的上午,他正在参加一个讨论获得奖牌运动员奖金分配的会议,他透露说:“我们报出来的计划是金银铜牌分别为8万、5万与3万元,但最后批下来会是多少,我们并不清楚。”创纪录地拿了69.5枚金牌的广东体育代表团,为金牌支付的资金将不是一个小数目。

田新德解释说:“广东与其他省市不同的地方在于,有些地方事先就定好了奖金额度,以激励运动员取得好成绩。”有报道列举的运动员金牌奖金的高限是:10万元加一套住房;稍次为15万元。据说,像广东这样上报金牌奖金8万元的,是许多省市共同的选择,用此手段防止运动员攀比而失去心理平衡。

江苏省体育局副局长殷宝林在与记者讨论投入问题时,并未将场馆与城市基础设施建设的投入算在运动会之列,理由很简单,“不办运动会,这些东西也是要投入的,只不过办运动会,投入提前了”。按此理论推算,会运会最直接地支出将包含:四年一个周期的额外支出,广东在这一项上是2亿元。办会经费,目前计算,广东九运会的支出是4.25亿元。两项相加,九运会最直接的支出为6.25亿元。而集资收入,相比于此,几乎可以认为微不足道。田新德说用纳税人的钱办“社会公益事业”的全运会,可能最主要的是指这一部分支出。

这一成本的大与小,目前并未有详细的报告给予充分的研究。不过,八运会后上海市体委副主任朱嘉铭牵头,联合福建省体委副主任孙君梅、国家体委乒乓球运动中心副主任张燮林、国家体委医学研究所所长杨乐天提交提案,“每四年一次的全运会是计划经济时代的产物,劳民伤财、弊大于利,建议取消”。矛头直接指向了全运会的体制根源,如果全运会还要吃政府财政的话,将一无是处。

与这种指责相对应的事实之一是,九运会结束前,国际奥委会执委何振梁在接受《南方日报》记者专访时称,“全运会不可替代”。同时,过去由京沪粤“轮流坐庄”承办全运会的体例,也悄然改变为申办制,第十届全运会有五个省申办,结果江苏中选。

九运会的政府投入

九运会的商业收入比例

全运会是中国的奥运会,运动员、教练员一样全力以赴(方迎忠 摄)