报道:“这桥不塌才怪呢”

作者:三联生活周刊(文 / 庄山)

宜宾南门大桥垮塌了,媒体纷纷报道,称是不是又出现了一座“豆腐渣式的彩虹桥”。但记者注意到,一位曾参加过泸州大桥、岷江大桥施工的吴工程师说:“这种动态式的悬吊式设计可能有问题。”记者随即在交通部各部门绕了十多趟,最终也没有找到采访对象。与负责南门大桥设计的武警交通指挥部工程设计研究所联系,得知跟桥梁有关的学者们都去了四川。最后辗转找到两位能对桥梁问题发表意见的专家:周宏业(铁道部科学研究院原副院长、研究员)、张肇伸(铁道部科学研究院研究员),对他们进行了长时间专访。没想到,他们谈出了一些令人震惊的观点。

不塌才怪呢

记者(以下简称记):您认为宜昌南门大桥垮塌的原因是什么?

周宏业(以下简称周):这是埋藏的危险祸根爆发了,很正常。

张肇伸(以下简称张):(老先生首先拿出一沓复印的材料和剪报)你看看,(他指着一张剪报上的南门大桥照片)拱圈、桥面板、拉杆匹配吗?根本不匹配(指拉杆相对太细)。17对吊杆4对断裂,这些年检查过没有?

张:要设检查孔。这桥5年就垮了,里面的钢角线是不耐锈的材料,我们一般做构件,要用预应力铆头紧固,再用沙浆封死,金属制品像封在暖瓶里一样,与外界没有接触。最早南京长江大桥两边的引桥就这么用的。南门大桥把预应力梁拿到露天来用,钢角线是延伸到桥下的,用钢管密封,与桥体怎么连接?长期摇振就有松动,氧气、硫酸都以分子形式侵入,不腐蚀怎么可能?

记:有消息说,有关部门打算修复大桥,这方案可行吗?

张:吊杆断了4对,那13对锈到什么程度?维修?灾难马上就来!钢管锈蚀只是问题之一,另一个原因是铆头松动,参加施工的黄工程师说当时就发现铆头松动,专家出主意让灌铅。请问:上边可以灌,下边怎么灌?就不该用。还有一个原因是钢角线断面小,而应力又太高。

发生在工程师笔下的责任

周:桥梁要跨越江河峡谷,最早的梁式结构跨度小,以后拱桥、横架桥、斜拉桥、悬索桥跨度逐级加大,40~100米跨度的桥属于大桥,100米以上的属特大桥,容易出事的就是这类桥梁。桥式的选择很重要,我们现在有些部门,前期咨询不够,脑子一热就开干,甚至拿手一指,这儿给起一座卧龙,那儿架一座彩虹。一些设计人员拿计算机算完就造,于是埋下隐患。其实,图示合理与否需要有经验、能力、资质的技术人员来检验。

张:你比如说1999年出事的彩虹桥,南门大桥的问题它也有,南门大桥的钢筋混凝土拱幸好还是矩形截面,而彩虹桥采用的是钢管混凝土结构。这种结构的荷载受力根本无法计算。

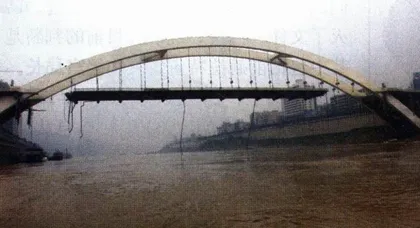

宜宾南门大桥垮塌前后(刘忠 摄)

周:钢管混凝土结构出来后,我觉得他们连力学机理都没搞清楚,二者怎么进行共同作用?它们各自如何受力?在这种情况下推广,就违背了科学程序。

张(拿出几本书,翻着书上的相应章节讲):彩虹桥技术人员称,他们的计算依据的是美国Super SAP91程序,可是你看,这本程序手册上哪有这么个单元?中国袁明武教授编纂的《微机上的结构分析通用程序SAP84》推导出了曲梁单元,但也绝没有钢管混凝土结构的计算方法。

周:我们从唐山地震时就开始用计算机做力学分析,可以说计算机是不可能给出这种物理方程的。

张:设计荷载时应该是匀步荷载,简单说就是把车道、人行道都安排满,再加上风载等因素。据说彩虹桥倒塌前两年一次有400人在桥上看龙舟,才过两年54个人为什么承受不住了呢?40条生命该换来点经验吧,但技术问题不但没提出来反而被掩盖了。设计上的问题是工程施工中无法补救的。

周:我估计他们都没测试过,横向挠跨比公路应在六百分之一以上,实际验桥时测试过吗?

300多座这样的桥谁敢走?

张先生为了透彻地给记者讲清楚技术上的问题,又拿出了一份材料,是佛山市交通发展总公司郑强和铁道部科学研究院孙国安共同编写的《佛陈大桥缺陷原因分析及加固》,发表于2000年12月《中国铁道科学》杂志,文章用大量数据作科学分析,张先生要记者注意最后的段落:“结束语:佛陈公路大桥建成后投入运营仅5年,就因全面病害,不得不实施全面加固,虽有经验不足等原因,但不得不引起我们对这种带系杆的拱形钢架桥的设计和施工进行反思。而且在加固设计中,又因种种原因迫不得已使系杆位置抬高0.69米(原桥已偏心2.18米),又增加了附加弯矩。鉴于在90年代前后我国建造了一定数量的这类桥梁,希望本文能为这类桥梁的病害分析、加固以及新桥的设计和施工提供借鉴。”张先生说很多人都已经看到了这里存在的问题,问题的解决情况怎么样呢?

记:中国有多少这类桥梁隐患?

张:我就这些问题给交通部写过几次信,但问题没有引起重视。

(记者看到两份盖着交通部公路司印章的复印材料,是《关于对张肇伸同志行政复议回复的函》)

张:有多少桥存有隐患,交通部回复上说:“我国自1990年建成第一座钢管混凝土下承系杆拱——跨径115米的四川旺苍桥以来,据不完全统计,至今已建成80多座钢管混凝土拱桥”。交通部讨论后,一位工程师给我打电话与我探讨,提到这种桥数量应在300多座。

周:这种结构武汉大桥管柱用过,前期实验桩加载试验做得很充分。但现在为了追求利益,应做的基础试验、机理试验都不做,就直接到了原型结构。

周:交通部有一本介绍大桥施工经验的书,讲一座斜拉桥的36米高塔,灌注混凝土时是用泵送到高空后抛落,混凝土早离散得不成样子了。交通部施工规范也有,凡混凝土落距超过3米,必须使用串桶,再用振动棒。就这经验,好像还是先进呢。

张:这种类型的桥梁从设计到施工都有很多问题,也不知怎么就建了这么多,再加上一些别的因素,这些桥谁敢走呀。

周:公路的管理比铁路散,行业指导性不够。铁路处在计划经济到市场经济的转轨体制下,有行业的优势在。铁道部过去是一公里死一人,最严重时一炮八个,逐渐在生命和钞票的堆积中有了经验,而交通部缺少经验。

不能放过元凶

记:前面说到的这些问题,有什么解决办法?

周:首先是体制上的,不能违反程序,可行性研究、初步设计、技术设计、施工设计、科学监理,都必须有资质,找哪些单位,管理上一定要认真。

张:我在国外做过一些工程,他们经验是这样的:一家工程公司,它的顾问工程师负责从设计图纸、设计招标文件、制定施工技术规范到开工后的技术监督整套流程,出了问题责任非常清楚。我国把顾问工程师一分为三,设计有设计院,招标有业主,施工有监理,各自脱节,最后出了问题没办法清查。另外,我国最差的环节是试验,国外是一步一试验,在招标书中明确了的。我们施工部门就考虑经济问题,试验、加载,谁给钱啊。

周:国外的一套制度逼迫着公司使用最成熟的技术,非常重视施工的技术规范,否则就要倒闭,就丢饭碗。

张:我们可不这样,彩虹桥事后,一位技术人员说,我国有桥梁专家茅以升、李国豪,桥的设计、技术是没有问题的。那样的话,我国有了毛泽东、周恩来,怎么还会有刘青山、张子善呢?一听就是不负责任的说法,一个有问题的设计即便给它再优质的材料和施工最终也是无法挽救的。还有,说武警战士正步走与桥倒塌无关,我询问交通部,回复中明确提到人群齐步过桥一直是国内外所不允许的。这是共振的常识,交通部为什么不做宣传,这是害国呢爱国呢?

记:我国在制裁这类事情的时候重点放在了腐败问题上,您认为这种做法有偏失吗?

张:这是两个方面,腐败必须铲除,但我觉得最可怕的事情是,真正捅娄子的人却被请到台上发表意见,结果,坏的原因都被隐藏起来了。

简历

周宏业 铁道部科学研究院研究员、铁道工程专业博士生导师。曾任铁科院铁建所抗震室主任、副院长、中国土木工程学会计算机应用学会副理事长、中国土木工程学会计算机应用学会副理事长、中国铁道学会副理事长、国际重载协会主席。

张肇伸 铁道部科学研究院铁道建筑研究所研究员,长期从事岩土工程的研究工作和工程实践。