生活圆桌(169)

作者:三联生活周刊(文 / 何冬梅 石头 小昭 融融)

漂亮姐儿

何冬梅 图 谢峰

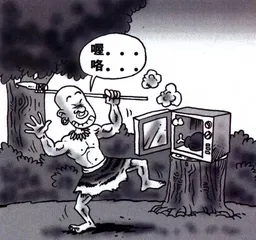

漂亮姐儿说自己隶属于张大千先生归类的三等美人泼辣刁之列,既算不上一等肥白高也算不上二等麻妖骚。漂亮姐儿的总经理办公室内挂着旋转电视,坐在大班椅上吃冰淇淋喝V26减肥茶,不是看《樱桃小丸子》就是放《蜡笔小新》,但丝毫不影响漂亮姐儿挣钱的速度与力度,开的车从蓝色本田到尼桑风度到白色宝马。漂亮姐儿打小就数学不好,到如今厘米和毫米的区别仍闹不清楚,但从小对金钱就有惊人的天赋,在幼儿园就能分清最大的人民币和最小的人民币,从硬币到毛票无一不识。问3+2=?肯定不知道;问叁元加两元,回答的速度飞快,为这没少挨她爹的揍。但老爷子打死也想不到,如今指着这傻闺女满世界溜达就跟去王府井一样方便。

漂亮姐儿对金钱的热爱绝对超过葛朗台,逢人就说自己爱钱如命,谁也甭想占她的便宜。欠债不还的主儿一进奶奶的办公室就晕,漂亮姐儿先是粲然一笑,微露两只小虎牙,然后回眸冲秘书一点头曰:关灯。欠债的主儿10分钟后从小黑屋出来没有一个不掏支票的,屡试不爽,百发百中。有勇猛男士劝漂亮姐儿温柔点别跟头鹰似的,学做小鸟依人好不好。漂亮姐儿说我哪是鹰呀,我就一秃鹫。我见过漂亮姐儿跟人斗气,一次在高速路上,一穷极无聊之徒一路尾随我们,忽近忽远忽快忽慢,漂亮姐儿一咬牙猛踩刹车吓得后车来不及反应,一头撞在隔离墩上。另一次在谭鱼头,涮着涮着两个美女较起劲来,其中一个嘴欠,非说别人送给漂亮姐儿的“金劳”是假货。漂亮姐儿二话不说,摘下来扔进火锅里,咕嘟了15分钟那“金劳”还完好无损。

漂亮姐儿做生意和做老板都有一手。我俩出去谈判,一个吊带装一个紧身衣,实在不招人待见。但回回让对手轻敌,我们总是占尽便宜,然后还卖乖。漂亮姐儿的管理水平是一等一的好,用她的话说就是野路子的MBA。没事儿就和员工沟通交流,让底下人掐来掐去,然后各打五十大板,寻求平衡之道,再施以小恩小惠,让员工感激涕零,忠心耿耿。

漂亮姐儿目前单身,已经30出头的年纪再冒充青春少女,多少有老黄瓜刷绿漆之嫌。最近老情人(漂亮姐儿靠傍此人起家)从法国回来,漂亮姐儿一不小心就中了“彩”。去医院做完手术,顶着大风走出医院,又独自开车去天津处理一桩棘手的买卖。屋漏偏遭连夜雨,漂亮姐儿的小情人又成了别人的新郎。战无不胜的漂亮姐儿最后终于卧倒,眼圈红红地向我谈起与有儿有女的老情人的无法拥有,谈起与小情人的新仇旧恨,最后黯然道在香港有人给她算过,总是做妾的命,这辈子结不了婚的。我劝她的话听起来很苍白,世上没有称心人,这话在空荡荡的房间里,从雪白的壁纸上反弹过来,照得两个小女人的脸都惨白惨白。

给我一桶梭子鱼

石头

丈夫想和情人天长地久,于是把太太骗到郊外杀掉,刨坑埋了。回来很怕儿子会问妈妈的下落,但几天过去,小孩竟没理会这事。做爸爸的反而心里不踏实。这天早晨,小孩吃了几口饭,看着爸爸欲言又止,终于不好意思地笑笑,鼓起勇气说:“爸爸。我知道你很爱妈妈,不过像这样从早到晚把妈妈背在背上,会不会很累?”……

要是看了这个段子不觉得脊背发凉,那你反恐能力已然达到某种境界了。

小时候,可怕的故事多极了,随便什么庸俗的侦探小说和国产电影,都能把人弄到疑神疑鬼:古堡,黑夜,影子,白色窗帘随风飘动,吱嘎响的木头楼梯,蜡烛,敲门声,女人在叹气,幽幽地哭。唱歌,恍恍惚惚荡荡悠悠……每击必中,叫人充分享受到惊骇的乐趣!可惜呀,年纪越来越大,受的刺激越来越强,自己的反应越来越小——好像凡事都是这样呵?日本的、美国的、欧洲的恐怖片连环轰炸,把受众炼成金刚不坏之身。

格林童话里有个家伙,从不会发抖。他和鬼玩九柱戏,向一个头打听他身子的下落。不管遇见什么他就是不害怕,就是不发抖。最后他的公主太太只好去装了满满一桶梭子鱼,趁他没睡醒呢,掀起被子,哗啦倒在他身上。结果这个不会发抖的异数一跃而起,边发抖边喊:我知道什么是发抖了!

现在我只要一看恐怖片或者小说,就想吩咐人:“给我来一桶梭子鱼。”“烧的还是煮的?”这里边把人的胃口弄坏的可能是美国片。我有时候想,像美国人这种整天傻高兴的人种,就不可能理解恐怖故事的真谛。美式恐怖片里净是这些:黏液、血沫、鬼脸、牙、肉、怪兽、尖叫、密密麻麻的虫子……诸如此类的东西。这是“恶心”啊,这不叫“恐怖”。当然了,刚看到这类片的时候不这么想:嘿,真刺激!哇,可怕!哇,恐怖!唔,又来了。呸,到底咬死了没有。嘁,技止此耳。

好比看美人,你是追求形而上的气韵呢,还是形而下的刺激呢?可是看多了就没有神秘感。没有了神秘感的美人,不沦为太太了吗?可说的,太太又能提供多少刺激呢?“先生,在你心脏病稳定之前,千万不能过分激动,建议只跟太太同房。”“请问是谁的太太?”

要是一部恐怖片只有形而下的感官刺激!一味的强刺激只能使人反应麻木。恐怖,那是精神上的事。美国人哪懂这个啊!一代天骄,斯蒂芬·金,只识弯弓敛美钞。铺陈冗长,欧阳费劲。就这还把美国人唬得一愣一愣的呢。

中国裙子

小昭

我在伦敦也被人告知,王菲又出新专集了。有个现象值得一提,就是同时喜欢王菲跟王家卫的人很多。他们是有点什么东西一样的,但我一直没法喜欢他们俩。我本来以为,是我比较庸俗,不能忍受他们以艺术、以另类的名义大大地成功。后来被热爱王菲王家卫的朋友追问,终于知道,是不喜欢他们透出的那股子自以为是。都人精儿似的,没理由相信他们不知道做人的局限性,那么就是投机分子了。就比歪打正着的傻子更不招人喜欢了。

有一天和一个德国朋友聊天儿,她的室友是个尼日利亚人,见我是中国人,很高兴。说她最喜欢看中国电影。然后就开始学成龙,又踢又跳的,学得很像那么回事儿。他们把“功夫”说成“康夫”,我就不可遏制地想起机器猫。这个活泼的非洲朋友对中国功夫电影很有些话要说。她说,成龙很好,不过李连杰是她的最爱。她说故事都一样,就是一个人打败所有人,没什么爱情,有点爱情也就摸摸小手——不过打戏很好看,是艺术。她还说到了《卧虎藏龙》,说中国文化里,认为如果剑客的能量够强,就能延伸到兵器上。还说那种对剑本身的灵性强调,和她们非洲文化很像。——周润发!帅!——亲爱的尼日利亚姑娘冲着我兴奋地大声说。不过她还是认为《卧虎藏龙》和别的好莱坞电影没有两样,也是把观众假定成傻子——全都像蜘蛛一样在墙上走!

我跟她说《卧虎藏龙》不能算是“康夫”电影,算武侠电影。前者偏于打斗跟娱乐,后者偏于审美甚至文化了。两个亲爱的外国朋友都若有所悟,搞得我很心虚,想着自己是不是说错了什么。

我那德国朋友是很安静害羞的一个人。她没看过《卧虎藏龙》,就像欠了债一样,说了两遍我一定会看的。后来终于想起来,她看过一个中国电影——美极了,一个男人和一个女人在公寓里相遇,什么也没发生,但是大家都知道——我很迟钝地什么也没想起来——那个女人一直穿着“中国裙子”,很多套,很漂亮。她说的时候用手比着脖子,我立时就知道了,是那个我都快要忘记了的《花样年华》。我想破脑袋终于说,“在爱的状态下?”大家就觉得交流成功了,很高兴。其实我当时在想,真够土鳖的,怎么事隔多年的,全世界还拿这两部电影跟你讨论中国文化。

德国友人说,那电影的德文名字叫“香港爱情故事”,非常流行,非常好,称赞它就像是在称赞我一样。我其实不觉得那电影怎样怎样好。但是我又有责任说点什么,就很矛盾。想半天,只好说,是挺好的,裙子很漂亮啊——你把你的“尺寸”给我,我回去帮你订做一套吧!

厨房里的玩具

融融 图 谢峰

我到美国之后喜欢上了厨房,因为厨房里的东西好玩。

比如,煮咖啡的机器,它怎么就像仆人一样,那么听话呢?只要安排就绪,你要它什么时间煮,就到时给你煮好了。我们早上喝咖啡,我把时间定在6点钟。第二天,人还在被窝里,咖啡的清香就来问早安了。烤箱也是,把食品放进去,调好了温度和时间,就可以去睡大觉。因为烤完了,它就“嘟嘟”地叫,叫不醒你,它就自动跳到150F,给你保温……

因为觉得好玩,一有空,我就钻进厨房,东找西摸,渐渐地把各种机器都玩个够。比如包馄饨,以前习惯了手工切菜馅,后来就改用机器代劳。洋葱辣眼睛,让机器去受罪。脏碗,用机器洗。罐头,用机器开。面粉,用机器拌……我最喜欢那个陶器料做的慢锅(SLOW COOK),晚上把排骨、酒、葱、姜和水放进去,插上电源,就不用管啦!第二天,锅未开,香满屋。排骨酥烂得连骨头都能吃下去,补钙呢!

厨房里的玩具,不仅仅是机器,有些不起眼的小玩意儿,功劳大着呢!煮鸡汤,最讨厌上面的那层油和血沫。以前,我们总是连锅带汤一起放进冰箱,等鸡油冷却以后,像剥皮似的,把结在表面的油取出来,扔掉。然后再把汤端回炉灶,加热食用,煮牛肉汤也一样,非常不合理。我在厨房用品商店里找到了一种塑料量杯,叫“FAT SAPERATER”,我叫它“去油杯”。其形状就像带嘴的小茶壶,但是嘴的出口设计得非常低,因为油的比重轻,都浮在汤的表面,所以,从低嘴口里倒出来的都是鸡汤,没有鸡油。杯上还有一个带小孔的过滤盖,汤中的杂质,如血沫,碎皮等都能过滤掉。我把这个杯介绍给周围的朋友,她们叫它“大救星”。

然而我总记得美国漫画师CATHYGUISEWITE,他画了一幅厨房的过去和现在:1954年,厨房里只有一个炉灶和烤箱,一只饭锅,一把刀,一把勺,一本烹饪书。餐桌上,摆满了沙拉、烤肉、圆面包、烤土豆、青豌豆和胡萝卜。1994年,厨房里有了微波炉、电动切菜机、电动制面条机、自动煮饭煲、电动榨汁机、自动面包机等等,锅从一个增加到二十个,菜刀从一把增加到一打,炉灶上增加了烧烤架,烤箱里增加了自动清洁功能,烹饪书从一本增加到一个书架。餐桌上,只有一个微波炉加热的披萨!

重要的不是数量的增加,只有当厨房的劳作从繁琐、辛劳变成简单、方便后,才能从受苦受累变成游戏的乐趣。