还是天堂与地狱之间的哈林

作者:舒可文(文 / 舒可文)

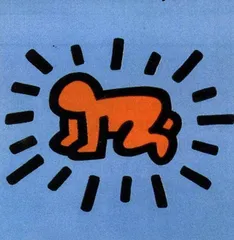

哈林的阳光之子

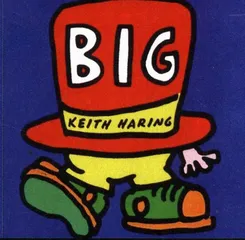

哈林的作品及文件也在出版物中广泛传播

1年,从9月开始,德国卡尔鲁斯现代艺术博物馆为他举办了一个大型展览,展览将一直持续到明年6月。因为不能不承认哈林那些直接可辨识的形象程式化了的标志至今对公众有深长影响。

由于哈林作品的出现与成名大异于其他艺术家,为了不违背哈林对艺术公共性质的见解以及他的创作方式,这个展览向社会免费开放。

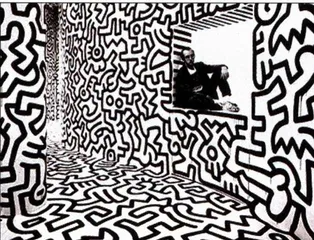

哈林的作品大部分是用粉笔画在地铁站的广告栏和公共盥洗室的墙壁上,他以无数无名的单线形象展示了一个疯狂的世界。那是80年代初,各种新潮艺术正在画廊和博物馆展示艺术的多种可能性,谁也没有明确地意识到另一种绘画形式突然赢得了热爱和传播。1981年哈林第一次在纽约地铁站广告栏的空白处作他的粉笔画,他后来说到这次经历时好像完全是一次心血来潮:“我坐地铁而看见一个要撤走的广告留出的空白黑板,觉得这是画画最好的地方,就买了白粉笔在上面画了。后来我只要看到这种空的黑板就画,画在那里是很容易就被损坏的,但人们却都愿意留着它。这种来自观众的反馈,让我一直做下去。”

哈林染上艾滋病之后,伴随着他的画在并不发光的主题中纠缠,死亡、暴力、权力、宗教、救赎等,以及与性相关的题材再三地挑战他的想象力。1990年他31岁时死于艾滋病。

他最理想的作画地点是地铁的广告栏,最初他有时一天能画40幅之多。1986年他走出地铁,在巴黎、安特卫普、杜塞尔多夫,在芝加哥、亚特兰大等城市带领孩子和工人一起在墙上画。

1982年,哈林的作品在举办展览、设计T恤衫之前,通过电视、地铁已经传遍了世界。T恤出现在日本,旅游鞋出现在巴西,女装出现在澳大利亚……人们不把他那些发光的小人、小狗当作是有某个艺术家做的东西,而是任何人都可以使用的语汇。哈林从一开始就不受缚艺术概念的限制,他的理想中艺术就应该使人们感到舒适,使他们的生活环境变得有光彩;公共雕塑应该让人能爬、能坐、能搬动。在他看来,艺术最终的真实意义应该是观众创造的。

1986年哈林在纽约开设了“流行小店”,又一次把完全另类与画廊艺术家的哈林带入了关注焦点。随着他的作品进入画廊,甚至荷兰最严肃的斯底力克博物馆也为他做展览。这宣告着涂鸦艺术在世界的成功,哈林的艺术理想被圈进了他不曾理会的中产阶级怀抱。此次展览中的大型作品《天堂与地狱的婚礼》作于1985年,是为法国马赛芭蕾舞团做的舞台设计,他的生活和理想正像是这两个面孔。

尽管后来有批评家说这种涂鸦是故作平庸,说这种属于后现代的艺术是大众文化和商业社会研制出的试管婴儿。但不能忽视的是,那些发光的狗和小孩已经变成了整个世界视觉印象的一部分。 艺术文化