墙还是残垣断壁

作者:三联生活周刊(文 / 王晓峰)

“平克·弗洛伊德”乐队

“平克·弗洛伊德”永远是让歌迷津津乐道的名字,但每个歌迷心里都明白,他们津津乐道的只是1983年以前那个“平克·弗洛伊德”。

在这之后的“平克·弗洛伊德”简直让人不堪回首,他们出版了两张不太成功的专辑和一堆现场录音唱片和集锦唱片。最近,一张乐队有史以来规模最大的精选集《回声:最好的平克·弗洛伊德》又轰然问世。之所以说它规模最大,是因为它共收录了26首歌曲,时间跨度从1967年一直到1994年,同时还收录了几首过去从未发表过的歌曲。该唱片双张一套,绝对是歌迷们必收之物。

也许其中的几首新歌能让人眼前一亮,但和那些经典之作简直无法相比。问题还不在于此,因为听他们的精选集总是让人感到很别扭。

没有人怀疑“平克·弗洛伊德”不是一支伟大的乐队,无论是他们早期的迷幻摇滚还是中期的艺术摇滚,都可称得上是举世无双。在乐队最辉煌的70年代,他们把艺术摇滚推向了巅峰。如果你重温他们在70年代出版的任何一张唱片,都能感觉到,他们每一张唱片的整体感和对概念专辑的阐释几乎都到了完美无瑕的地步。即便是当初为前卫电影做的配乐也是如此,他们每一张唱片的风格和概念都不一样。这是“平克·弗洛伊德”为什么备受歌迷热爱、为什么《月缺》能在排行榜上停留了15年的原因。但恰恰是这一点,导致他们的精选集无法统一起来。《月缺》(1973年)中的完整和精制,《动物》(1977年)中的长篇史诗般巨制,《墙》(1979年)如戏剧般的跌宕起伏……这些都让你只有把整张唱片一口气听下来才能更容易理解作品的含义和其中产生的张力,但是在精选集里,这一切都荡然无存。

虽然这样,但是乐队隔上一段时间就会出一张精选集,前前后后也有八九张了。在这些精选集中,只有早期的《崩溃》能凸现精选的力量,毕竟那个时期的风格还没有中期那样统一,基本上是好歌集锦之类。但后来的几个精选《伟大的舞曲歌曲选》和《作品》等都让人不敢恭维。

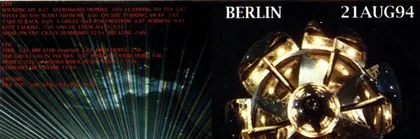

“平克·弗洛伊德”的历史可大致分为三个阶段,早期在希德·巴雷特带领下的布鲁斯和迷幻风格,作品相当古怪,这和巴雷特嗜毒有很大关系。中期在罗杰·沃特斯主导下的实验音乐和艺术摇滚,继承了巴雷特喜欢实验、迷幻的一面,并逐渐加入电子合成器,在与一些意大利前卫电影导演合作后,最后确定了概念专辑思路。《月缺》就是当时登峰造极之作。后期沃特斯离开,余下3个成员开始往商业化靠拢,恰恰这个时期的音乐最无商业价值,《理智的一次失误》和《藩篱之钟》让人看到了一个气数已尽的“平克·弗洛伊德”。这个阶段,乐队惟一能做的就是不停演出——因为他们是一支伟大现场演出乐队。所以这些年人们听到的都是精选集、现场录音专辑,这样的乐队,存在比解散了还让歌迷难受。

的确,这张《最好的平克·弗洛伊德》中每一首歌都相当精彩,但对于一个真正的“弗洛伊德”迷来说,听这套唱片是一种痛苦。因为很多歌曲在原来专辑中前后都是连贯的,两首歌曲之间没有明显的结束和开始,但是放在精选集中,就必须断然截开。一道整齐的墙,非拆成残垣断壁,然后告诉你每一块砖都是好的。比如,当你听到《我们与他们》最后高潮部分后,你会很自然地想到下一首《你喜欢的任何颜色》(在《月缺》中两首歌是连贯的),但在这张精选集中一下跳到专辑《希望你别离开》中的《炫耀你那颗疯狂的钻石》。类似这样情况精选集中比比皆是。

去年,“披头士”出版了一张精选集《1》,让歌迷好一阵狂喜,听“披头士”的精选歌曲你就不会有这样的感觉,他们每一首歌曲都是独立的,即便各种名目的精选集他们出了三十多种歌迷也不会烦。出版精选集是唱片公司经营策略之一,但像“平克·弗洛伊德”这类靠整体概念出唱片的乐队,出版精选集无疑是一个灾难,与其在概念上比较类似的“克里姆森国王”、“橙色梦幻”就很少这样做,因为他们知道,这样的唱片会不伦不类。

“平克·弗洛伊德”是一个经典品牌,想在歌迷中延续他们的神话,就只能不停地出版唱片,毕竟他们的辉煌早已成为过去。新唱片既让人望眼欲穿又让人担心,但也不能总靠现场音乐会和集锦来打发歌迷。人们总是习惯把好歌放在一起去听,但对“平克·弗洛伊德”的歌迷来说,事实却不是这样。